假日下午,難得一對小情侶都窩在家裏。男朋友進廚房準備花蟹蒸蛋,小個子的阿晴滿心歡喜,想起訪問完便可開餐吃蟹,就笑瞇瞇的像個小孩。她憶述,從前爸爸愛做避風塘炒蟹,媽媽的拿手菜是砂鍋雲吞雞。清早爸爸會載着媽媽,從元朗出發經大帽山,前往荃灣街市買菜,不曉得是那裏海鮮尤其新鮮,還是巧手煮來特別甜。

自父母移民到英國後,她從新界村屋搬進男友和男友妹妹的家。在屯門鬧市中的小單位,四方飯桌上再沒重口味的九大簋,吃的都是柴米油鹽醬醋茶,猶如這三個月的同居小日子。她曾小試牛刀,將蘿蔔冬菇切幼,粉絲落鑊炒得金黃,嘗起來鹹香鹹香的,但始終無法複製家中味。他怕她想家,便偶爾煮得豐盛。到了夜晚,她撒嬌道買錯了蟹,肉質不夠細嫩。吃過飯後,九歲白啡唐狗Milk Milk吐舌搖尾,像雪球般彈跳,他們如常挨着彼此看劇集、打遊戲機,彷彿只要留在香港,兩個人一頓飯一頭狗,就是家。

⚡ 文章目錄

父母的移民大計

兩年前他們在屯門初見,繼而相戀,兜兜轉轉竟下榻在此。她甜絲絲地說,一切或是緣份。男朋友比她大幾歲,早就出來從事空運。剛做見習律師的她,當時是大學生。兩個來自不同世界的人,阻不了愛苗滋長,約定要互相廝守。那時社運氣氛熾熱,人潮哄動,有人說移民或是出路。他們從沒想過走,反正不打算有下一代,就直接死守香港,在夾縫中盡做。

大三那年,唸法律的她已初嘗離鄉背井的滋味,獨自飛往荷蘭當交流生。去到陌生地,頭幾天哭着打給爸媽,漸漸變成隔天視像通訊,介紹新同學,聊聊異鄉風光。外國的月亮特別美,內向的她變了另一個人,像海綿般不斷吸收不同文化。她覺得,人生這趟長途旅程,總要向外探索,但香港是家,花花世界比不上情感之根,火車風景敵不過渡海小輪和電車,離開是為了回來。

那陣子,許多家庭為着政見而決裂。她一家四口立場一致,但提起移民就一言不合。櫈還未坐暖,爸爸往往就已燥熱起來,對着電視呼喊:「香港無得救了!喪失自由了!」媽媽看穿他的心臟就像鼓脹的氣球,隨時爆破,假如再待在香港,準會屈死。每次他們說要籌募什麼大計,弟弟都耍手擰頭,阿晴也笑着敷衍,心想家境非大富大貴,再多計劃也是天方夜譚。直到去年,兩人日夜翻看英國伯明翰的資料,為全家申請「BNO太空人計劃」,再付超過六萬元為家中兩隻小狗安排移民,她才知爸媽不是講玩的。

親情與愛情的拉鋸戰

起初爸媽苦口婆心:「未必長期去吧,你起碼過去五年,到時得到居留權再細想。」柔和策略不管用,便斥她不理智,在男友身上挑剔:「一兩年感情,竟比親生父母更重要?他未必是你終身伴侶,為他放棄走的機會,值得嗎?怕你將來只會吃苦!」

她想像過,不如遠距離戀愛?若談一場觸不到的戀愛,大時大節不能陪伴在旁,只能隔着屏幕說情話,掛念時未必聯絡得上,黏人的她着實頂不順。一起去英國?她修讀五年法律,又花了一年讀法學專業證書,移民就要轉行,白花幾年心血;男朋友學歷不高,不諳英文,到外國只會失業。她深信,既然有青春能浪費,將來此路不通,才過去讀書工作也未遲。

飯桌上爆發過很多場戰爭,移民與否已是家常便飯,有好幾次,因着Milk Milk的安置問題,兩老說想找寄養家庭,阿晴誓死把狗搶回來,像在爭撫養權。在泰國餐廳,他們吵得臉紅耳赤,媽媽說村屋乾淨企理,既然不捨賣掉,不如叫她男友交租搬進去。阿晴覺得於理不合,企硬寧可搬進男友家,便忍不住朝飯桌砸下筷子,噼里啪啦,大聲得整家餐廳的人都在耳語。

即便已成定局,媽媽總是話中有話。在鬧哄哄的酒樓飯局,她對弟弟女朋友說:「係囉你快啲過去,我個仔先會跟埋過嚟㗎嘛!」轉頭又向阿晴和男友幽幽地道:「唉,拍晒拖就唔理阿媽了。」年輕人面面相覷,氣氛尷尬。父親低聲搭話:「算啦她不會走的了,不要浪費唇舌理她。」空氣凝至冰點,兩姐弟日後只好避免攜眷出席。她托眼鏡仰頭哽咽:「媽媽的說話去得很盡,她常說『你不要我這個媽媽了,所以才會留下』,但我實在兩邊不是人⋯⋯」一字一句鑽進心裏,像釘書機插在紙上,想收回釘子,卻早已破了兩個洞。每次聽到,她的心就會揪痛,默然走開,找人訴苦。

好友阿彤說,阿晴性格成熟,在朋友堆中像大姐姐,在家中也會揹起責任。本來她倆不多私下聯絡,報憂不報喜,沒有訊息,就是安好。但今年四月開始,她總是收到一連串求救。阿晴爸媽從未踏足歐洲,移民算是一趟未知。於是她暗地為父母生活憂心,一時幫忙辦理手續,一時苦惱要怎照顧兩姐弟。剛好五月舊居交吉和考法律試,她慢慢遷到男友家,開展同居生活,相處上又冒生翻天覆地的改變。

告別舊生活

四月尾,她分次搬走屬於自己的物品。最後一次,爸爸載她到新居停車場,她先把雜物搬上樓,奔下樓時只見他靠在車旁,將Milk Milk肉緊地擁在懷中,暗自飲泣。狗兒從厚實大手,躍到柔弱的手心,她瞥見爸爸不忍挪開目光,內心便起翻騰。她帶着苦澀踏入門中,告訴自己,往後的忙碌,或可沖淡刻下的悵然若失。

新生活的展開,意味着形形色色的告別。一家人最後一次到西貢玩水、三犬聚首一堂、到布袋澳吃海鮮,還特地帶航拍機拍照留念。交吉前夕,父母陸續帶走四十幾個紙箱和四個行李箱。舊房子空洞無物,在屋內呼喚彼此,還隱然迴盪回音。她才意會到:「哇是來真的。」最後一夜他們靈機一動,從鄰居借來牀墊,打地鋪排排睡。四個人擠在房裏躺臥,母親笑說,這是儀式感,阿晴沒說出口,這是久違的家的感覺。

暫借的幸福,終究要分開。七月她到機場送機,幫忙處理兩頭狗,整理行裝,夠鐘了便匆匆拍照,演練好的祝福說話,還是吞回去了。最後她在忙亂中目送他們遠去,直到人影變成兩點黑。回家後靜心下來,她心頭缺了一塊空空的,才想起欠他們一個擁抱。她從房中掏出兩個紙盒,小心翼翼地拆開,露出原封不動的發泡膠,膠袋裹着Precious Moments畢業公仔陶瓷擺設,底座寫住「未來是屬於你的」。那是媽媽臨行前塞她的禮物,還有手繩和開工利是,祈願她下個星期工作平安順利。

失去空間和後盾

幾個月來,家事考試公事接踵而至,像十隻手捏住她的頸項,喘不過氣。回家路上,街燈灑落兩肩,身軀連同重擔,被拖成長長黑影。收工後能量已被搾乾,她想起吃過飯還不能窩在牀上,要下樓放狗、掃地、洗衣服,而男朋友是夜更上班,只有早上能見面,就不想回家。男友妹妹其實待她如親人,只是她有如刺蝟,未接受太親近的距離,還是會避忌。有時陌生人上來玩,一門之隔熱鬧非凡,而她心底落寞。

那些暗沉日子裏,她就環抱雙腿躲在房間一角,情緒都困在小小一格磚塊。睡房沒牀架,牀墊旁亮起一盞枱燈,罩上印有角落生物圖案,白熊、蜥蜴、炸蝦尾縮成一團,像她那樣。雖然每月繳足租金,但她自覺寄人籬下,常找不到屬於自己的空間。她摟着由一歲起陪伴成長的餅乾怪獸公仔,其嘴被歲月壓出凹痕,手掌發黑;又摸摸Milk Milk的頭毛,覺得牠是唯一的親人,而自己就像失婚婦人,帶着兒子入侵別人的家。

有時男友納悶,自己到底做錯什麼?如今的責任和生活模式又適合彼此麼?吵架時,兩人都被壓力籠罩,在小房子裏困獸鬥。不開心便哭,哭完就睡,一覺醒來就會好。哭了也好,只怕有時哭不出來。她想起舊時跟爸媽吵架,這裏是避難所,每星期過來睡兩晚,不高興再跑回娘家,家門永遠為她打開,桌上還留着母親熬的熱湯。那時她擁有自己的房間,想喘口新鮮空氣就跑上天台。只是那座房子,再回去只能在樓下張望,等着她的也不會是爸媽,只剩空殼不變。

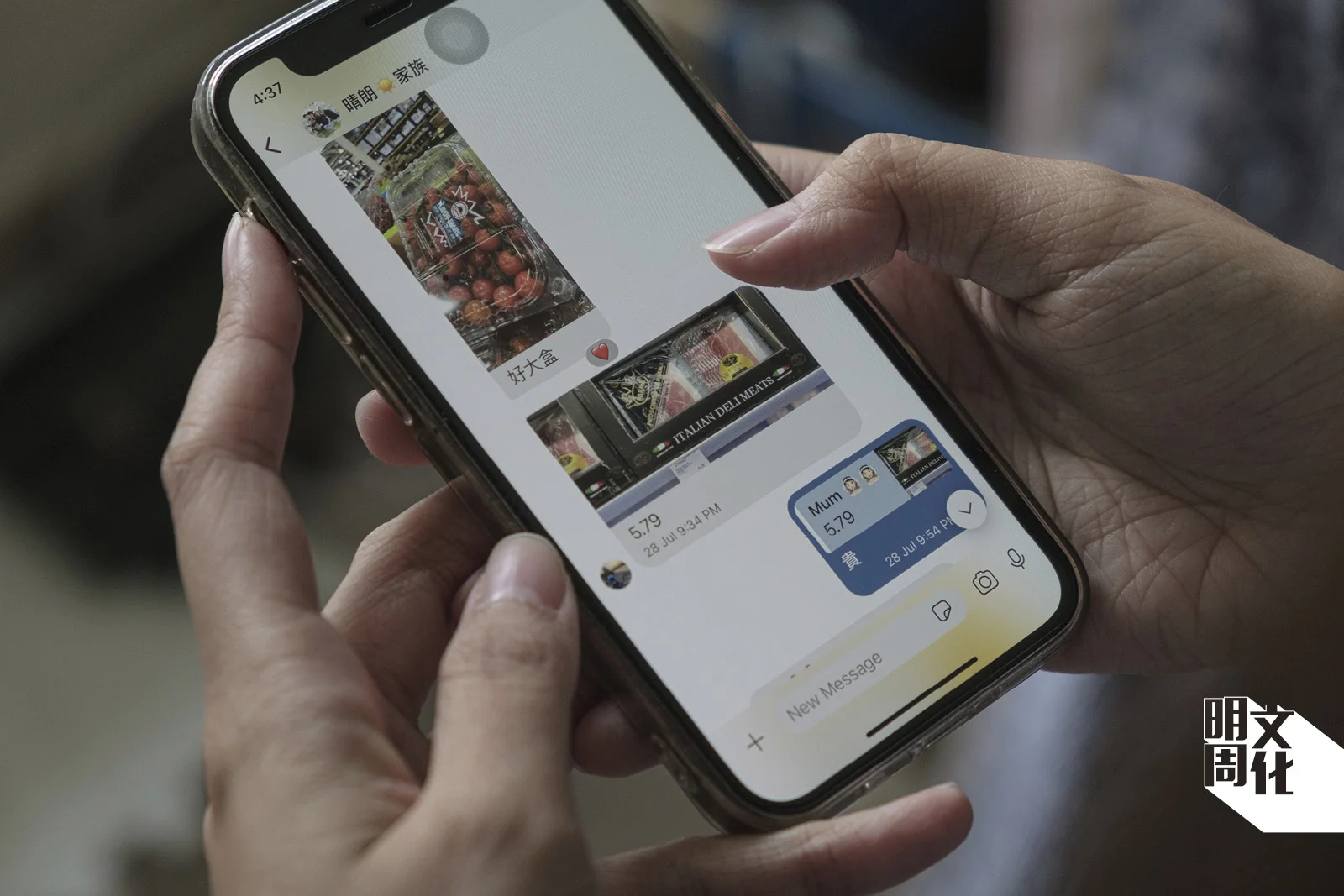

偶爾電話響起鈴聲,聽到他們的聲音:「剛才夜收工嗎?辛苦嗎?」她強忍心頭激動,平靜回話。從前等到吃飯時間才聊天,現在通訊軟件羣組內,每分每秒都被食物和狗相洗版,她想來多點視像通話,但難以啟齒。有時父母傳來藍天白雲大草地的圖片:「好開心好舒服,快點過來啦!」但後面只標籤弟弟的名字,她心情猶如過山車從高處驟降,酸溜溜地道:「可能他們覺得弟弟較聽話,已經放棄治療我了。」

後來她才知道,爸媽覺得兩人反正都老 了,留在千瘡百孔的香港終老,根本沒所謂。漂泊異地,只為身先士卒,為子女留一條後路。其實她也忘了說,自己心裏很慌,疫情下此次一別,不知何時相見,怕他們年華老去,到時發生什麼事,也不能守護身邊;又想起那兩頭狗已很年邁,也許未能見最後一面。離別前她送了一盒全家幅拼圖,圖中人笑得燦爛。 至今她也不敢問他們拼了沒,但相信四人縱分隔異地,仍可湊合成一個家。

此心安處是吾家

午夜夢迴,她思忖究竟家為何物?二十幾年來的人生,壓縮成一個紅白藍袋和三個膠箱,擠滿窗台,鋪上大布。搬來三個月,揭布次數屈指可數,彷彿那只是寄存的倉庫。她最惋惜的是丟了鋼琴,那是媽媽小時候送的大禮。原來最重要的都不是那些能任意搬來搬去的。譬如中學朋友、嫲嫲、工作、鄰居情誼、香港人,都不能輕易連根拔起。留下,並沒有驚天動地的偉大說辭。只是那個在母親眼中不太長進的男子,和陪伴她九年的狗狗,她最捨不得放下。

她想起許多瑣碎的片段:送機後鬱結在心,他為她準備豐富早餐;看家庭照流出澹澹淚光,他就講無厘頭的話,把思緒拉到遠處;他會夾在妹妹和女友的中間,當調和的角色;在街上無助時,一通電話隨時安慰。原居村屋天台的Milk Milk,轉到四面牆內生活後,起初時而躲在角落,悶悶不樂地低吟,時而恐慌吠叫,拼命抓大門想逃,到餵食時間,又叼起牛骨藏起來。自從Milk Milk過來前一個月,她發現他整個建議影片列表都是養寵物教學,原本的新聞時事電影打機片,都變成狗片。經過適應期,牠已跟他和妹妹打成一片,時而主動撲上磨蹭,時而捲縮伏人膝下,讓他們摸摸那柔軟肚腹。

望着枕邊人狗熟睡的傻臉,她終於體會到,此心安處是吾家。