花墟商販與街道互相滋長,宛如泥土之於花卉。各式商販貨物搬到店舖範圍外,遊人行走,恍如置身叢林之中。香港中文大學建築學院助理教授毛家謙(Mo)和其學生陳瑋瑤(Emily)都對花墟的空間有濃厚興趣,前者在花墟居住近廿載,後者則鮮有踏足花墟。二人都發現墟內的店主和居民,自有一套共享空間的模式。佇足於此,一連串社會實驗隨之衍生,花墟會為社區工作帶來什麼啟示?

凡事一體兩面,街道如夏花絢爛,同時亦有阻街之嫌。當區內的戰前唐樓被活化,都市重建的訊號又從遠方響起,花墟的格局會有何轉變?其獨有的街道文化會被抹去嗎?

⚡ 文章目錄

人多車多 無礙街坊安居二十截

Mo是花墟居民,居於一棟建於六十年代的大廈,家門前長期停泊了一輛屬於花店的貨車,用以陳列鮮花和盆栽。他說,確實會阻擋通道。墟市人多,上落貨的貨車亦多,兒子一歲,出入乘的士會較方便,偶爾沒位上車,確是有點不便。即使如此,他還是覺得花墟「好正」。今年,他已住在這裏將近二十年了。

從二○○五年開始,他從港島搬到花墟,但他對這區的第一印象並不好。「經常提心吊膽,看了太多《古惑仔》,覺得旺角好危險。因為大學讀建築,經常很晚才回家,總會查看後面會否有人尾隨。有半年時間,我都是這樣。」在一街幽香的花墟住久了,他並沒有發現治安問題,卻慢慢發現了花墟的魅力。「因為很少人有一個大花園,這裏真的是每一個季度都有不同風景,變相是一個小型花園。」

花墟「潛規則」? 自發管理?

街坊Mo眼中,花墟是個「有趣」之地,「街道兩旁都是他們營業的地方,前面就陳列貨品,每人都有自己的方法去吸引別人去看,另一邊就是卸貨、整理的空間。」其學生Emily亦有同感,「因為我住在新市鎮將軍澳,和這裏很不一樣。我住近寶琳,路較闊,是住宅區,都大商場,好少地舖,感覺有點無聊。」

Mo深入觀察花墟多年,區外人甫到花墟,也許只會覺得這裏人多車多,紛亂無比。他表示,社區當中其實蘊藏着許多「Social contract(社會契約)」,這些契約「看不到卻很有價值」。就如同他家兩旁的花店,儘管佔用了街道,但大廈正門外的地上貼有鮮黃色膠紙,花店一般不會佔用該處,方便居民出入。「如果被阻擋了,只消一個眼色、眼神就可以解決到。」花墟就是由這些契約構成,「不是有formal mechanism(正式機制),而是像釀酒一般,需要時間醞釀,累積智慧。」商戶與居民之間互相遷就容忍,商舖之間彼此協調,這些民間小智慧,是「居民自發的認同」。

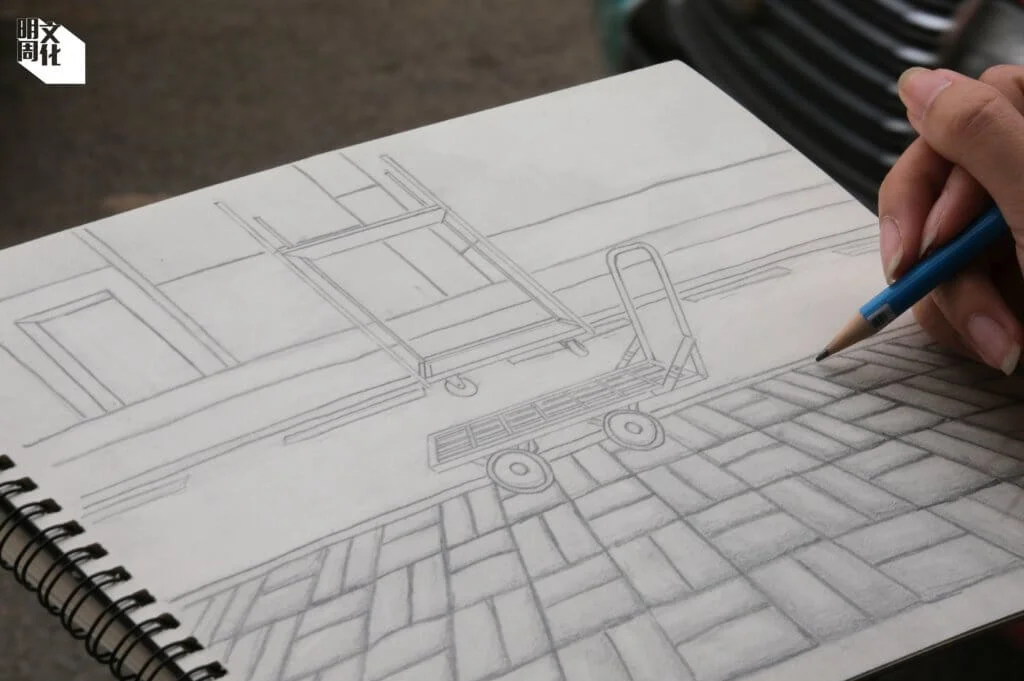

這些小智慧,恰好成為了城市研究課程畢業生Emily在大學Final Year Project的研究對象。她發現花墟的店舖與街道、私人與公共的空間並沒有清晰的界線,卻讓街道「有新的火花」。於是,進而研究區內的自發管理機制。初到貴境,她先從周遭的環境出發,記錄街道上的物品。繁忙的街道上,散落了籃子、手推車、膠桶、摺枱等四十多件物品。她發現,這些物品其實都是為了「霸位」。花店店員在路旁架設摺枱,修剪盆栽,花盆陳列在公共花槽上,每家店舖都在街道上自製儲物空間、工作場所、陳列區等,佔用不屬於商舖的領域,天天如是,「混亂,但冇事」。

Mo對這種體現自發管理模式的街區特別有興趣,「城市是大家的地方,每一個人都擁有,市民不止是一個純粹在當中寄宿的人。我們擁有城市,也自自然然擁有權力、想法,應該要有一個渠道去將這些事發揮出來」。

衝擊街道秩序 創造屬於自己的花墟

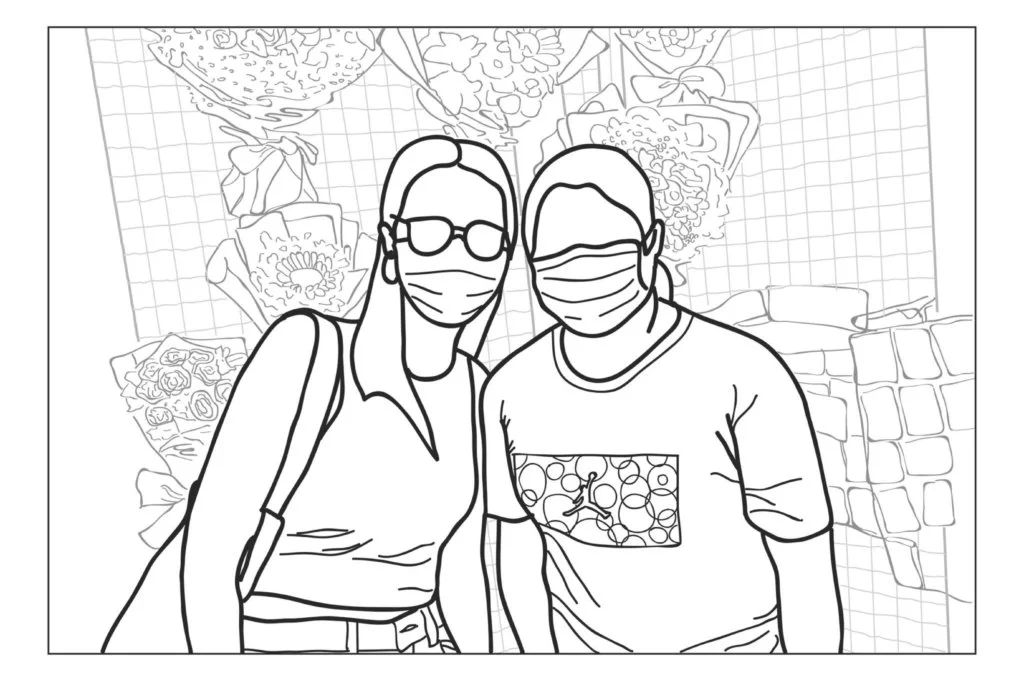

Emily眼看商舖都在創造自己的空間,受其啟發,她決定踏出更大膽的一步,嘗試效法花店,侵佔公共空間,在此創造屬於自己的花墟。她進行了一連串的社區實驗,包括獨自在花店門外呆坐、攜着凳仔畫畫;又在根本不屬任何人生日的午後,坐在人來人往的花墟中切生日蛋糕慶生。除了佔用行人路外,她甚至在馬路上鋪上野餐墊,坐在之上悠然看書、畫畫、與友人一同玩大富翁。她明瞭,自己的一言一行,與花墟既有的秩序相比,具有「入侵與干擾」意味。不過,她的目的從不在於「融入」街道,而是希望藉着格格不入的行為,拓闊大眾對公共空間的想像。呆坐實驗期間,她更特意脫去鞋子,讓過路人知道自己是刻意為之。而路人對其行為的反饋,則是她的研究重點。

在人來人往的鬧市做實驗,要跨過不少心理關口。幸好,Emily發現花店職員相當友善,既會主動關心,也會詢問她是否有任何需要。「他們很友善,我每次做實驗,都有人關心,給我水喝。」當坐在馬路的她,稍為移開坐墊讓貨車落貨時,花店店主更向司機喊道:「唔好阻住人做功課!」不過,亦有路人投以嫌棄目光,甚至惡言相向。有路人斥她阻街,亦有人不理解她的用意,認為不應把公共空間作私人用途,並且質問她「難道你打開家門讓人進來?」幸得Mo從旁支持,實驗終告完成。

途人反饋不一,總括而言,還是愉快的交流為多,Emily坦言,做這一類社區實驗,偶爾「有點灰」,「有時你覺得未必能帶來很大的影響,會有局限或覺得實驗只此一次,因為要持續下去很需要力氣。但我覺得在微小的交流中,好像真的改變了什麼,可能對方下次見到類似的事,能提高接受能力。」

一直從旁鼓勵Emily的Mo,樂見學生大膽嘗試,於是邀請Emily把實驗結果記錄在他與一眾學者共同編寫的《森耕細作——連結社區的在地實驗》中。與此同時,邊教學邊做社區工作的他,察覺自己其實亦處於與Emily並無二致的位置。他是社企樂齡實驗室的其中一位創辦人,持續研究適合長者的生活環境。他察覺,在社區展開工作,其實也可以被視作干擾或入侵,「我們的角色始終不是街坊,我們potentially做任何事情,都是幾alien。」日後繼續深耕社區工作時,他認為,有幾道問題值得深思:「我們做社區工作那時,應該如何定位?工作完結後,又要拖住社區隻手幾耐?」

油旺重建下 花墟會否失卻特色?

鄰近的九龍城,不少舊樓已被發展商收購,插針樓衝破天際。花墟雖尚未有劇變,但跟隨Mo在花墟逛一圈,不難發現區內有零星新樓和咖啡店進駐。他說,這是士紳化徵兆。若士紳化持續,將會改變社區生態,原區的低下階層有機會被迫遷出。對於墟市的未來,Mo不無擔憂。他以往住在西營盤列堤頓道一帶,對舊區一直有情意結。花墟也讓他找到舊日的足跡。區內仍有太子餐廳、名寶石餐廳兩間懷舊港式西餐廳屹立不倒。以玻璃杯承載的花奶啫喱,讓他一瞬間回到舊香港。「懷舊的事物可以傳承,可以告訴下一代。如果一個地方全部都是嶄新的事物,沒有記憶,那麼可以和下一代說些什麼?」,「人需要歷史,如果全部都是連鎖店,會失去根。」花墟的獨特之處在於:「我住在這裏接近二十年了,花墟沒有太大、太極端的轉變,都是很穩定地這樣賣花,這樣營運,我覺得是香港少有的。」

市建局於二○一七年啟動油麻地及旺角地區研究,計劃將花墟水渠挖出,並改建為水道公園。計劃雖十劃未有一撇,但Mo亦希望日後的重建計劃能配合社區需要,「其實不用太大手筆改造社區,而是應該去作出微調。因為大手改造社區,會推高樓價和租金,可能會有士紳化出現。」他亦擔憂街道會變得不再有趣,「當改善街道狀況,自自然就要去想如何管理,手段會否更加嚴厲?會否令現在在街上發生的事情消失?」

花墟商戶阻街罪名有理?

商舖之間的自發管理模式,並非完美,投訴墟內花店阻街之聲不絕,今年農曆新年前,警方就發出了約三百張告票。到底,是什麼導致阻街情況頻生?

香港理工大學應用社會科學系講師鄒崇銘指出,花墟的街道文化由來已久,如同鄰近的女人街和花園街,阻街之名有理乎?「如果是嚴格執法,當然是阻街,但全香港百多年都在做這件事,是約定俗成。」

他指出,街和道,是兩個截然不同的概念,「傳統而言,街是讓人行,道才是讓車行。」「深水埗、太子、旺角一帶,有大量的街,除了彌敦道和太子道,你找不到其他道,道是代表主幹道,其他絕大部分是街。」阻街「罪名」的背後,與當局車輛優先的心態有關,他反問,「為何要讓車優先?車與人的關係,有好多方法解決,是否要所有街都讓車行。」他認為當局應先處理硬件配套,疏導交通。與此同時,當局大力打擊阻街,亦與政府管治模式有關,「就如朗豪坊,很少地舖。街上好乾淨,沒有事情發生,好悶。」他解釋:「對政府來說,商場易控制,街就難控制。管治上,政府是較有信心。」

縱觀全球各地,特色市場或墟市總是遊客的熱門外遊景點,例如台灣夜市和韓國鷺梁津水產市場。他反問:「為何香港不是這樣?」他批評當局管理模式過時。回溯歷史,一九六○年代,小販眾多,導致嚴重衛生和交通問題,政府於是大力打擊小販,自一九七○年代起,政府停止發出新的小販牌照,但時至今日,當局仍「一直沿用五、六十年前的政策。」

誠然,花墟並不完美,「當中一定有很多問題和衝突,但責任都不是全屬商戶,如果我們要使用外面的空間,要讓整個社區更好,商戶與不同持份者之間,可以一起解決問題。」他認為西班牙巴塞隆拿街市的管治模式,值得香港借鑒。一九九二年,西班牙成立跨界別平台「街市學會」(Institut Municipal de Mercats),將被超市邊緣化的街市革新,保留傳統特色,同時引入新商戶。同時,集結了各方持份者,由公私營部門共同管理,確保街市能切合居民所需。

片由受訪者提供)