「我考過全級包尾。」說起華仁生涯,這是呂大樂記起的第一件事。一九七〇年,呂大樂入讀香港華仁書院,成為中一新生。當年的班主任,剛好也是初出茅廬的新老師。第一份工,第一個學期,第一次出成績表,本該是成績較好的一班,出了一個全級包尾,作為班主任,應該會相當緊張吧?

派完成績表就放聖誕假,假期過後,再次走上長長斜路,呂大樂低頭踢着皮鞋,內心一直忐忑。同學會否知道我包尾?班主任會否當面責怪我?結果,一切如常。多年之後,呂大樂忍不住問班主任,是否從來都沒有把包尾當作一回事?老師只回了一句:「係咩?有件咁嘅事咩?」

⚡ 文章目錄

即使是後備 神父依然看得見你

在華仁,不論是老師還是學生,從沒有人將成績視為至高無上的標準。「我的年代,只有兩種功課:中文作文和英文作文。什麼是課後練習題?聞所未聞。」呂大樂說。這項「優良傳統」,一直維持到今時今日。即使功課量較以前多,學生壓力仍然較輕。「初中的功課會多一點,但是通常都可以自行對答案,如果有同學想學多一點,可以自行問老師要功課—不過,這樣做的同學也沒有幾個。」劉昊豐笑說,他現正於香港大學修讀建築學系二年級。

呂大樂記得,當年的數學課本有幾百頁厚,由中一用到中五都是同一本書。中一時,他還在苦惱頭二十頁的題目,旁邊的同學已經埋首後段的中五內容。「華仁給予學生充分空間成長,我的成績由中一到中四都是一塌糊塗,但是我如常生活,甚至可以在其他地方建立自信。」

在男校,足球場上,人人平等。低年級生身材矮小,如果不想成為最後最慘的一件「垃圾」,秘訣是自願做龍門。後來守龍有成績,呂大樂「成功爭取」做後衞。「左中右我都踢,哪個位冇人踢就是我頂上。踢C-grade校隊時,我還做過前鋒!」他自嘲說。

每一次去跑馬地練習,都是呂大樂負責揹起一大袋球衣和足球。作為後備,呂大樂往往有份換衫,無份落場。有時,高伯仁神父(Patrick Grogan)在後備席,總會拍拍他的肩,說一句”Not bad”。「神父從不說good,not bad即是quite good,已是稱讚。」呂大樂說。「神父令我覺得受重視,我也因此學懂珍惜團隊精神。」

我們是一家人

在華仁讀書,最幸福的一件事,莫過於得到毫無血緣關係的「父愛」。一九二六年,首批來自愛爾蘭的會士抵港,六年後,耶穌會正式接辦華仁書院;從此,神父成為華仁的標誌。余盛名於一九九七年畢業,他最記得歐陽理神父(Francis McGaley)。

有一段日子,早晨彌撒沒有學生出席,余盛名不忍歐陽理神父孤伶伶對着空氣講道,每天早上都獨自參與彌撒。「我一半是出於好心,一半也是當神父是一家人,希望他會開心。」他領讀,他回應,一對一,一問一答之間,是一份雙向、互動的感情。

「我真係好鍾意華仁。」余盛名說。有幾鍾意?讀書時,他主動和幾位同學編了一本華仁歷史書《Boys in Blue》。 余盛名主動向副校長借閱昔日校刊,尋找華仁趣聞。

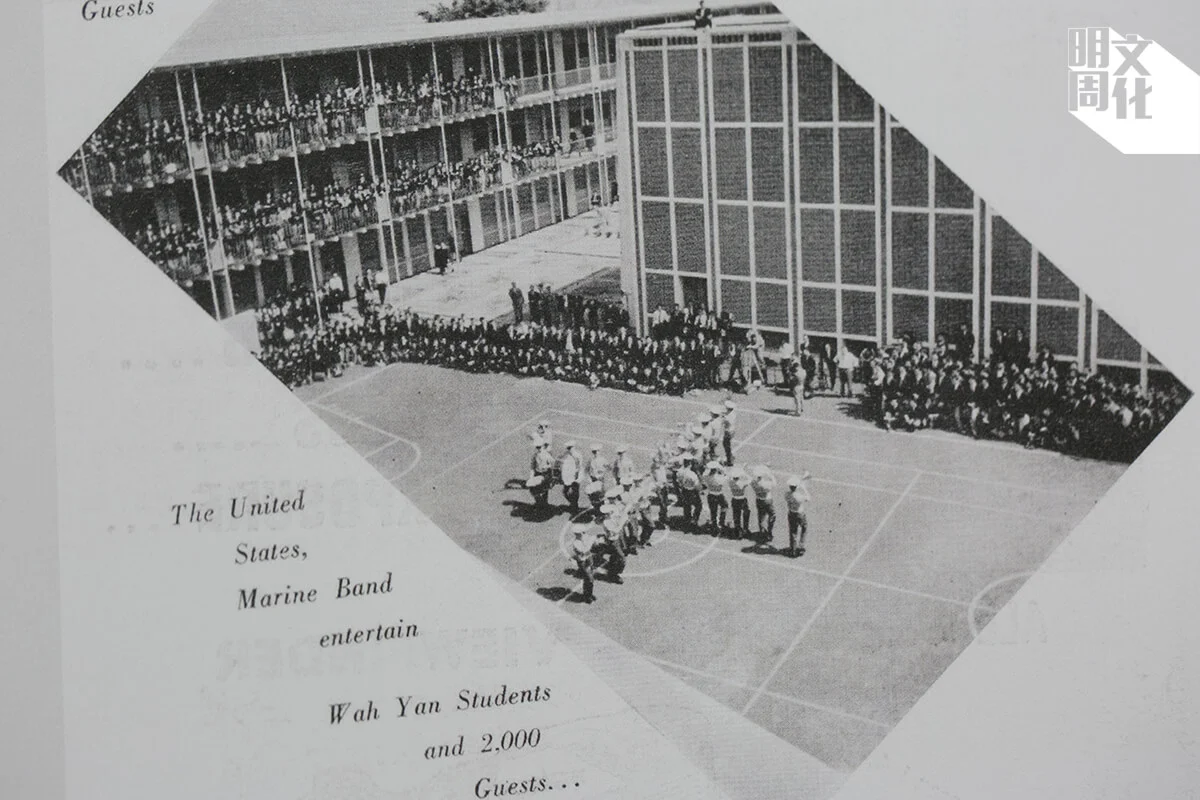

一九六〇年香港尚未填海,從華仁也能遠眺海景。一個童軍練習打燈號時,誤打誤撞遇上美國軍艦。對方感到驚訝,邀請了華仁學生上軍艦參觀。後來,同學獲得校方同意,邀請海軍的銀樂隊到學校表演。機會難得,同區其他女校的學生也一起趁熱鬧,二千多人觀演,場面壯觀。

「大家猜一猜,港華與哪一間女校合辦最多聯校活動?」—原來是瑪利曼。余盛名翻閱了一九六〇年至一九九六年的所有校刊,統計之後發現,華仁與瑪利曼合辦過一百八十九次活動,其次是聖方濟各,之後才是聖保祿。

華仁的舊生,大多對學校抱有感恩之情,希望回饋學校之餘,也想將自己的感悟傳承給師弟。余盛名當年因為副校長提議,參加義務教學服務,深受觸動。二十年後,他與校友資助高年級生在暑假為基層學童舉辦夏令營,由華仁學生構思「課程」。「學生負責招待,會反思自己與學校的關係,也要從基層學童的角度出發,設計有趣的課堂,學習服務他人,可謂教學相長。」余盛名說。

一連五日,每班大約十個「學生」,兩個「班主任」,每一科由不同華仁學生負責,劉昊豐也有份參與。課堂設計也別出心裁,體育堂是上天台玩水槍,科學堂是實驗萬樂珠放入可樂樽的化學反應。「草地被我們噴得一片甜,要收拾殘局。」劉昊豐笑說。

等待一年 等待學生長大

舊生都說鍾意華仁,到底鍾意什麼?「許多師兄都會講自由,我覺得本質其實是尊重。」余盛名說。「華仁的神父和老師,基於尊重,希望學生為自己的人生負責,才會提供到一片自由的空間。」

前特首曾蔭權在華仁讀書的年代,據聞高伯仁神父相當威嚴。十多年後,換了呂大樂讀中一,高伯仁神父卻成了同學眼中的「聖誕老人」。神父常穿長袍,背後有兩條帶,看起來像一對翅膀。中一生初嘗自由滋味,還不把握每個整蠱作怪的機會?同學有時會為神父長袍的翅膀打一個死結,有時索性用原子筆在雪白袍上留下大名。

奇怪的是,高伯仁神父從來沒有想過要追兇,也沒有責罵過任何學生。漸漸地,到了中一下學期,同學開始覺得,作弄神父反而顯得自己戇居。「神父怎會不知道?神父沒有出聲提點,只是想學生有一日會自己思考,一言一行是所為何事,明白何謂無聊。」呂大樂說。

這種胸襟不是一時三刻就能佯裝得來,因為晃眼一年,又會有另一級中一新生重複一模一樣的惡趣味。「學生頑皮,厲聲嚴詞鬧一次就能夠糾正,何須等一年?神父選擇尊重學生,等待學生自覺,當中需要耐性,也需要對學生有信心。」呂大樂說。

行行企企 背後有玄機

當年能夠升讀預科,已經屬於社會上的少數。任教歷史的歐陽理神父講過一番說話,呂大樂一直記在心頭。「每個人都一定懂得一件自己擅長做的事。你們擅長做些什麼,我不知道,但是我會協助你們找出自己的長處。」

神父到底做過什麼?他們通常在校園內行來行去,有時在天台散步、讀《聖經》,有時會換了運動服坐在球場旁邊,等學生邀請他們一起踢足球。很多年之後,呂大樂終於明白,神父做了一件很犀利的事。話說那一年,呂大樂即將成為大學講師,他約歐陽理神父一起飲茶食點心,順道請教神父的教學心得。「好簡單,學生找你,你就聽吓學生講嘢啦。」當年呂大樂年少氣盛,覺得做到神父的心得毫無難度。

落場教書,呂大樂發現有些學生的問題,聽起來不知所云;有時學生分享的瑣事,好像與自己無關。「簡單如學生找老師寫一封推薦信,老師能否放下手頭的工作回應?真正做起來,原來很艱難。」

任教多年,呂大樂現為香港教育大學副校長,他也終於明白神父當年做過些什麼。「Fathers made themselves available。學生想找人問一件事,想找人分享心事,神父永遠都會在你身旁,永遠預備聆聽。華仁對我最重要的影響,不止是讀書的七年時光,而是離開之後依然令我有所反思。」