先放下你對蘭桂坊充斥肉食男女的夜場想像。我們來走入一場通宵達旦的地下電子音樂派對。

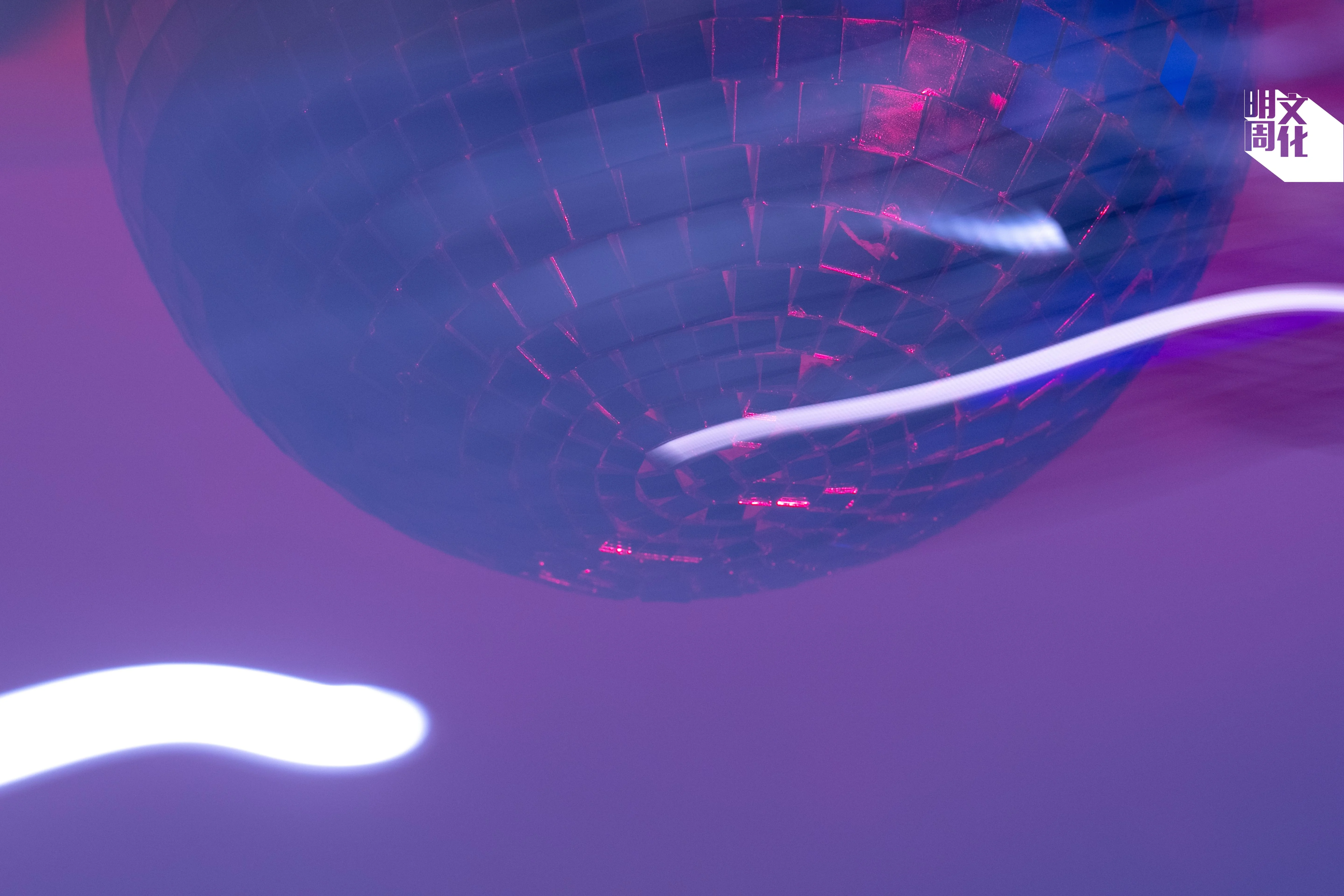

你拿着一袋從便利店買來的酒,推開一道厚重的鐵閘。有人問你叫甚麼名字,轉眼在你手腕蓋下印章,那是是夜的通行証,讓你打開另一道門。那裹隔絕了光、煙霧、聲音的輪廓,直至你把門打開像掀開隱密腹語的肚皮——

重拍呯呯錘打你的髮膚毛孔。煙霧籠罩下,多眨幾下眼睛,才能看到舞動的人影。你看見人們面向DJ,如朝向聖城,以左右擺動的步伐劃出各自的疆域。在煙霧散聚間,你瞧見人們的臉孔或出神或滿足,在自己的世界中綻放;但同時在節拍的統一下,舞動如波浪的身體,又呈現出一種集體性。

我們既分開,但也無法分裂。

派對一般晚上十時開始,由四、五名DJ輪流出演,把狂熱氣氛燃燒至清晨。你可以整晚不發一言,迷失音樂之中;也可以開始跟身邊的人談些零碎有趣的,或分享手中飲品。潛規則是:若要談話或玩電話,就不要走進舞池之中;不經同意的身體接觸絕不可以發生;尊重每人的跳舞空間,與表達自我的自由。鐵門隔絕了外面的聲音、監控、災難、痛苦與硝煙。有人問,the world is on fire,為甚麼你們在跳舞?

他們回覆,正因為此,我們才要跳舞。

⚡ 文章目錄

他們是誰?

Kenny(化名)覺得自己是一隻被蓄養的馬匹,長期待在欄內,但有時可跳出柵欄,在草原跑動。「依然有這個枷鎖在這裏,但我可以選擇稍為離開一下,又返返來。」他說。常常在不同派對中看到Kenny(化名)的身影。他通常在舞池的頭一排,正面對着DJ,舉高雙手、手心敞開,毫不保留地接受音樂傳來的能量。有一次,他欣賞的一個香港DJ打碟,他也一樣站在正前方位置跳舞。他感覺他派對使他們自由跳到稍稍疲累時,對方特意把調子放緩;休息夠了,DJ一步一步又加快節奏。兩人像在張馳有度的節拍中跳起探戈。「我跟他在過程中一句話也沒有說,但這是屬於大家最原始的交流。」Kenny說。他感覺到他們透過音樂連結起來。

從原生家庭 長出自卑抑壓

在派對期間,Kenny跟我在一間予人休息的小房間,談了起來。牆邊是一個放滿場主私人黑膠收藏的唱片櫃。他說:「我覺得好奇妙,這樣的高知識份子(指場主),原來會是這種文化的推手。」Kenny二十八歲,從事創意行業,大概一年前活躍於各大電音派對。這個場域最讓他驚奇,也教他感自在的,是平等對待所有人的氛圍。

「我是一個在意人們目光的人。可能因為階級、身份呀,可能自己並不是出生在一個好好的家庭,所以我好自卑。」可能因為成長經歷影響,他渴望得到愛,但又害怕。「屋企比較基層,好渴望我去成功,而且要按住前人所定的一步步去行,唔好行差踏錯,要功成名就。」背負家人厚望的壓力,「我壓抑自制到,連拍拖我都會想,我有沒能力去給她安穩」。

在外界視為罪惡黑暗的地下派對,他卻找到另一種愛。

無分階級背景

「在這裏是一律平等,可能有些人是高級知識分子、有人做地盤、有人做art、有人是普通sales,但大家來這裏都是一起享受個氛圍,平時返工需要在意階級觀念,要睇身份、要social,在這裏就不用講目的性。」他的其中一個派對夥伴,就是一個紮鐵工人。

他形容,地下派對圈子緊密,最常碰見的臉孔,往往是那三、四十人。「係未去到家人的關係,但有一種,不算普通朋友、但又不是酒肉朋友的奇妙關係。」他說。若派對中有人不見電話,一定會有人主動幫你找;不舒服的話,也會有不認識的人關心;就算平白無事,大家分享水、請食煙等,也是常有的事。

但是,長期派對會不會變成耽於享樂的生活形式?Kenny承認這種生活的確存在這樣的傾向,但也視乎個人性格。「我覺得我個人比較自虐,我會適當地制止自己。」他又說,如果看見有朋友控制不到,「呢度都會有人去提點。呢個圈子係唔會俾咁多人去墮落落去。」

乖乖女露出的一截肩膊

小琳(化名)是另一個派對上常見的身影。派對裹,不乏另類偏鋒的打扮。在此情況下,小琳的保守「乖乖女」大學生穿著,反成「小眾」。她自己也知道,笑說今天露了一小截肩膊的打扮已算大膽嘗試。她又指着腳上的運動鞋,說以前她喜歡穿文青look長裙,總配一雙矮跟的皮鞋,但因在派對上跳得腳痛,被朋友力勸換一雙運動鞋。「初頭我話,咁唔襯喎!但他們說:『沒有人理你穿甚麼,你去玩最緊要自己舒服開心!』」小琳以前的口袋裏甚至有一把小梳子,「我會跳跳吓,拿把梳出來梳瀏海,哈哈。」現在她學會不太在意其他人眼光,「舒服」最重要。

「我以前是『勁乖』那種女生,生活就是返學放學溫習,跟好乖嘅朋友仔一起行街睇戲。」小琳說。她會接觸地下電音派對,是因為經於Telegram結識的網友介紹。跟Kenny一樣,她訝於派對處處表現的善意,「係一個好有愛的地方,大家會互相關心,就算不認識的都會照看一下」。

更開放接受不同文化

本來,她的世界簡單、純淨,若見到稍微穿得獨特的人,會覺得咁樣着出街好羞家,我一定不會這樣穿。「現在,看到派對中不同人的穿衣風格,如Y2K、暗黑風,「甚至有啲人直接着公仔衫去」,她都會懂得欣賞,覺得「原來除咗斯文可愛之外,有好多好靚的風格」。

小琳喜愛派對的程度,令她甘於擺脫當「deadline#fighter」。她會盡量早點完成功課,甚至試過先在麥當勞趕工至午夜十二時deadline,再跟朋友到派對玩。怕不怕玩到失去學習動力?「我又唔會,個人識自律,sem尾忙就少點玩。」

在外面面對惡意 在派對接受擁抱

二十六歲的Jade曾是文化記者,現在做社區保育工作。三個受訪者之中,她是最資深的玩家,大概在二◯一八年便開始投入不同派對。不同的風格的派對她也喜歡,包括techno或激烈嘈吵的gabber,「不斷bom bom bom,將自己的情緒推得好高,不停跳,像做劇烈運動,是一種情緒抒發」。但她最愛的是戶外派對。有時這類型的音樂節在偏遠的離島或海灘,參加者可紮營煮食。她強調,派對不一定是隨音樂跳舞狂歡,也會有跟朋友靜下來談心、或自己內省反思的時間。戶外派對不時會玩PsyTrance(迷幻舞曲)風格,強調靈性覺醒,Jade這時會打開一張地#席,坐在上面打坐冥想。

Jade或是小琳口中「奇裝異服」的一員,左右手都刺上圖案。早前她到日本涉谷,以為在這種潮流之都,不會受到注視,想不到還是有不少人目不轉睛看着她。只有在派對裏她才感覺如家般自在。「那裏沒有judgment。大家都會入來同一個地方,就是因為大家都是同一種人。」她說。派對這個異質場域,就凝聚了一班同樣選擇以另類生活方式做自己的人。因為在這裹,長着稜角或奇形怪狀的人都得以包容,「大家其實會更加沒有包袱,去做自己想做的事」。

除了身上紋身,Jade也因有情緒病,#背負社會眾多負面標籤。她曾需住院一段時期,但讓她感動的是,出院後重返派對,好多朋友一見面就二話不說給她一個大大的擁抱。她想,或許去派對的,大家或多或少都是邊緣羣體,有各樣生活鬱結,「我想我所go through的,很多人都有經歷過」。六十年代,美國攻打越南,同時嬉皮文化發展成一股提倡反戰、愛與和平的浪潮,席捲全國以至世界。Jade看到現在陷入戰爭的烏克蘭,rave party也一樣照舊舉行。「我覺得我們某程度上也在繼承hippies一代的精神。即使這個世界很暴戾、戰爭、社會動盪,我覺得我們可以縮入這個地方,只是享受音樂,甚麼也不理會地做自己。」

堅持另類生活就是反抗

或許有人認為這是一種逃避主義的享樂行為。Jade誠然不認為電子音樂派對是甚麼社會運動,但她認為它可以是一種思潮——一種不願服從主流社會的叛逆精神。「個社會就係要你可能係好努力咁樣返工,然後信服那種主旋律,佢叫你做咩你就最好去做咩,去投票就投票」,Jade說,「我們所做的事情是一種符號,所謂『跳舞』、『狂歡』、『電音』,你要我做的事我都唔做,我有一個另類嘅生活選擇」。

電音派對除了音樂類型多元,有時也會主打不同羣體。她曾參與過為酷兒羣體而設的派對,也去過以BDSM為主題的派對,掙脫一些包袱,掘出不曾發現的自己。有一次在派對中,她發現自己很喜歡一個女性朋友,「我會覺得好開心,就是在party入面,我認識到其實我自己都可以係一個queer,我自己都可以去鍾意唔同性別嘅人,不一定是被世俗分成『直男』或『直女』」。

無法被安放於現實社會中一個個定型的人,凝聚起來,會是怎樣的社羣?Jade說起她最愛去的戶外派對。在那數天,大家紮營聽歌,自訂規矩,自發建立社區。「大家都好自律,真係會有人執垃圾,都好有意識係分享自己有嘅資源,不要製造咁多垃圾同埋污染」。她覺得驚奇的是,大家並沒有特別言說,就各自各的為自己、為羣體都做一步。她說,既然這班人並不想成為主流,就揹着這個代價,慢慢努力去找屬於自己的生存空間。

「即係大環境不容許很多事情,我們自己去創造一個細環境,去form一個collective和community出來」。不過,既然世界本就千瘡百孔,烏托邦終究是雲上神話。Jade說,在地下派對中,當然也有人做出破壞行為,如有人非禮,有人濫藥失控,也有人說是非搞小圈子等#但若社羣夠緊密連結,人的問題就能夠透過溝通處理。

「我們是正在締造連結的,我們聽差唔多的音樂,都是小眾一點、特立獨行一點,不受主流制約,咁我就會覺得那種unity會成形。」Jade說。

派對和藥物

自從一九八七年,藥物MDMA(又名Ectasy)引入英國後,藥物所造成的效果如感官放大、愛與同理心的感覺與Acid House電子音樂派對結合,捲起rave浪潮。三十多年後,電子音樂派對形式愈趨多元,與毒品未必劃上等號,但不能否認的是,部分人會於派對使用藥物以增強感官享受。美國門票銷售網站TickPick曾發表一份研究,指出美國音樂節中大概有75%參加者喝酒,38%使用大麻,13%服用MDMA。部分受訪者亦對記者表示會在派對使用MDMA或其他迷幻藥物。用藥後,他們可感覺「音樂在身體震動」,亦感到「好有愛」,與人的距離消融;甚至放下執念、對世界有超然的了解等等。當記者詢問如何應對如上癮、過度使用(overdose)等問題時,有用藥習慣的受訪者表示須自行搜尋用藥知識、跟朋友一起使用等以確保安全。相關派對容易給外人負面印象,與此不無關係。

香港青年協會「生命啟航III」在職及隱蔽吸毒青年抗毒計劃項目主任李雯慧(Nicole)表示,近年的確多了年輕人於「indie show」、「indie party」上接觸毒品。起初他們多因好奇心觸發,先接觸如大麻的軟性毒品,但因不斷想追求刺激感,或想滿足靈性上的追求,轉而嘗試其他毒品如MDMA及LSD等等。Nicole透過前線輔導接觸過此類年輕人,有個案表示曾在島上舉行的派對中服用LSD後出現幻覺,不斷衝到海邊,「這是我自己在實務工作上最擔心的,因為當刻造成精神錯亂,可能連朋友也無法制止他」。她也指出,有個案服用大麻後,出現思覺失調徵狀;MDMA容易產生耐受性(tolerance),令用家容易增加劑量,結果服用量愈來愈多。