中大歷史系退休教授葉漢明研究「自梳女」歷史多年。其中一個田野地點,是位於順德、由曾遠赴新加坡打工的自梳女在上世紀五十年代籌建的「冰玉堂」。

這班女子,結伴出南洋打工,又同道返鄉,決意籌錢在家鄉興建一所安老院,相互照應,同度老年。

「她們簡直可說是非常有勢力。人又多,又惡,又有錢,所以那些在會館裏的男人,都好怕她們。」葉漢明說。她跟她們到市場買菜,「路人看到一個二個向她們鞠躬」;到銀行提錢,「銀行裏面的錢大多也是來自她們。」「是legend(傳奇)來的。」葉漢明想及當年自梳女橫行街頭的霸氣,不禁歎說。「我在她們身上看到女性怎樣empower(賦權)自己的故事。」她說。

捱過飄洋過海、寄人籬下的刻苦,這班順德自梳女衣錦還鄉,跟一班姊妹享受自主又自在的清福。那當年過來香港,未有回鄉,選擇在此城獨自頤養天年的 媽姐呢? 葉漢明跟研究員、明愛專上學院助理教授(研究)盧家詠近年開始把目光放回香港,動手研究本地的媽姐歷史,四處尋訪她們老年在香港的蹤跡。

葉教授跟盧家詠於二○一八至二○年間, 在香港一共訪問了十名退休多年的媽姐,將其中八個故事記錄下來,彙整成口述資料,放上香港中文大學圖書館數碼館藏供公眾閱覽。她們亦明確意識到記錄此段歷史的迫切性。因這班婆婆,「年輕」的已八十多、年長的快近 一百歲了。近年再探訪某位婆婆,她已退化得把盧家詠的一個同事當成孫子。最後一代南下打工媽姐的故事,恐怕就此湮沒。「所以葉教授希望先不要等學術文章寫好,先剪輯錄音, 把一手資料放上資料庫,讓其他有興趣的研究者盡快投入。」盧家詠說。

張婆婆:我都說了,我是死淨(剩)種。 很多人(指其他媽姐)都不在了,找個人打電話都沒有,死光了。

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」: 口述歷史資料庫》

或者這班在香港的媽姐未及冰玉堂的地位超然;然而,她們的自立、勤奮、矜矜業業,以至對家鄉親人的奉獻,一樣值得被著書 寫史。葉教授說,聽過她們的故事後,回到家細想:「你會覺得,『嘩』,原來真的有這樣的故事,人如何在艱難之中將自己昇華……即是不一定需要成為大文豪,就是好普通的人, 也可發揮這樣的力量!見過她(媽姐)幾次, 你會覺得她才是我的老師。」

⚡ 文章目錄

一生敬業 全力侍奉

張婆婆:你要我說一下舊時候的事情嘛, 是不是?即是我們女人的工作吧。

我們走啊, 站啊,行邊,吃飯就站後,站在老闆後面,添飯就要這樣拿碗。

(婆婆做了那飯碗的動作,大拇指在碗 邊,無名指頭在碗底。)

我們又不是出來做甚麼,我們是做媽姐 的,我們承認。媽姐就是媽姐啦,沒什麼?

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」: 口述歷史資料庫》

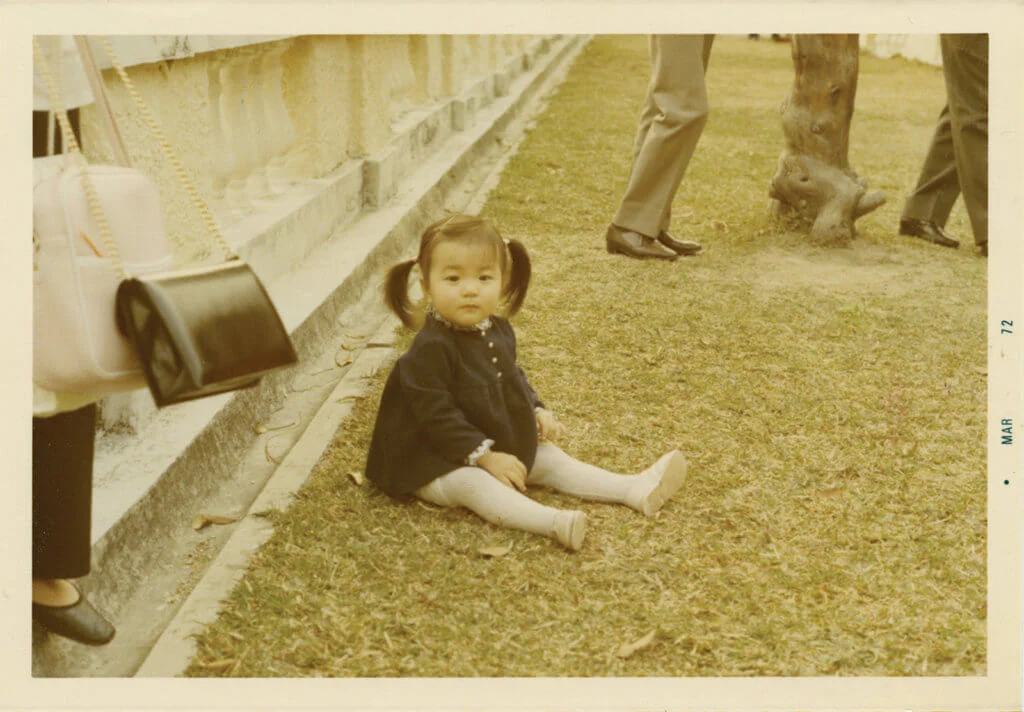

葉教授及盧家詠早年探望其中一位參與口述歷史計劃的退休媽姐張婆婆(右)。張婆婆讓外傭穿上自己珍藏的媽姐衣衫。(由受訪者提供)

盧家詠上過好幾個退休媽姐的家,猶記得家居的一塵不染。「電話要蓋布的,所有物品都分類整齊。」有婆婆為招待客人,請外傭 端出精緻杯碟侍茶;也有婆婆恭敬地稱呼盧家詠作小姐、葉教授為「老師」。《桃姐》電影監製李恩霖也是是次口述歷史計劃的受訪者之一。電影由他的真人真事改編而成,故桃姐就是他的媽姐,也是相當親密的家人。他憶述桃姐一生也先侍奉僱主一家先吃飯,慣吃冷飯 菜;到後來一家人請桃姐外出吃飯,桃姐也一定會待熱湯變涼才吃。 盧家詠跟葉教授認為媽姐敬業樂業,恪盡職守,讓她們贏得尊敬。盧家詠記得,一名婆婆退休前專責「湊仔」,但只要有空,就會縫檯布,曾一次為家中十二張椅子縫製新布套。「好多現在打工的人,覺得做了該做的就算。但好多媽姐都會幫僱主思考家裏還需要甚麼,會做額外工作。」

「媽姐」

「媽姐」是來自中國廣東省珠 江三角洲地區的住家女傭。早 年該區有女性立誓不嫁的「自 梳」風俗,因此被稱為「自梳女」,在該區絲業興盛時,她 們大多在絲廠工作。上世紀 三十年代珠江三角洲絲業式微,為維持生計,決意維持獨身的「自梳女」到廣州、香港、澳門,以至南洋等地當家傭,被稱為「媽姐」。 在香港,媽姐的工種上大至可 分為「近身」、「湊仔」、「煮 飯」、「打雜」及「一腳踢」等五類。二十年代,香港政府針對買賣妹仔的行為,立法禁止人口買賣。妹仔買賣被禁 止,大戶人家急於找人取代妹仔工作,市場遂出現對媽姐此職業的需求。

喊一聲「少爺」 酒醉少主便回家

媽姐的無私付出,也在跟僱主家孩子的深厚關係上體現出來。電影《桃姐》裏少爺倒過來照顧在安老院居住的媽姐的故事,並不是傳說。從八位婆婆的親述故事得知,不少老闆因生意繁忙經常飛往外地,專責「湊仔」的媽姐往往眠乾睡濕,一手親抱養育僱主孩子,陪他們上學,於他們病倒時貼身照顧,甚至陪他們出國留學。

盧家詠及葉教授從媽姐口中聽過多個動人故事。僱主孩子娶新抱,竟想先向媽姐磕頭奉茶,先於未來岳父母。有少主因失戀醉倒街頭,父母不知發生何事,請已退休的媽姐去看看他,她拍拍他膊頭,說一聲「少爺回去吧」,他就回家了。一個剛從外地讀書回港的僱主兒子,剛回家,就要媽姐跟他同房睡, 因為心痛她睡在沒冷氣沒涼蓆的工人房。

吳婆婆:好像他去了外國讀書回來,就要我。剛才說我和他一間房。他讀書回來,我 當然到工人房睡,工人房很多地方。他問:你 為甚麼不進來睡覺?我說你現在長大了。他說 不行,一定要來睡。在工人房沒有冷氣也沒有 涼席。定要你回房間裏睡。二十多歲了!

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」: 口述歷史資料庫》

盧家詠形容媽姐每每提及僱主孩子,往 往笑得合不攏嘴,甜絲絲的說着反話:「真係離晒譜呀!咁大個人!」「唉呀叫咗佢忙就唔好嚟探啦!又成日嚟!」盧家詠說,她們心裏其實「冧到爆」。即使僱主孩子因移民或照顧家庭等,未必能長年探望退休的媽姐,他們亦會盡量作財務支持,如幫忙購買傢俬等。 盧家詠本身亦有作照顧者研究,形容媽姐與前僱主之間相互照顧的關係非常有趣: 「照顧者有分受僱的與非受僱的,然而他們的關係好像介乎兩者中間。」媽姐與前僱主的確曾有僱傭關係,但媽姐又好像已成僱主家庭一部分。「我們會覺得親人就是最好的照顧者, 但其實不一定……你看許多子女其實都不願意照顧家人。」 「那是甚麼令媽姐跟(前)僱主之間的照顧關係,如此成功及持久呢?」盧家詠問。

不一樣的勞資關係

鄭婆婆:我們以前打工沒跟老闆談薪水的……(略)

葉教授:他給多少就多少?

鄭婆婆:對呀,他給多少就多少。有些老闆看你表現好,……(略)

葉教授:多給一些。

鄭婆婆:就多給你一些。就算你做着做着不幹了,他也會把你當成家人。

葉教授:就是給碗飯你吃?鄭婆婆:給碗飯你吃,長住在他那裏也行。

葉教授:這就算了?

鄭婆婆:對呀,是這樣的。以前的人有這樣的心理,現在哪有這樣的,對不對?

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」:口述歷史資料庫》

媽姐長年待於僱主家中,工作場所亦即其私人家居,讓媽姐與僱主之間發展成介乎家人與僱傭之間的關係;在工作基於契約與金錢回報的資本主義社會,此等工作性質,更難以被理解。

盧家詠說:「有些媽姐工作多年後,根本不計較人工。她們甚至覺得只要老闆繼續讓她們住,不需付人工也可以,因為已有免費食住。」不過當然,大部分僱主都會繼續付薪水予媽姐。從是次口述歷史資料中讀到,更有不少媽姐生病時去看僱主的家庭醫生,由老闆付錢,可算是「另類醫保」。更有僱主為媽姐打點退休後的安居之所。有的會從她們的薪金裏扣賬,為她們供起一層樓;有的幫她們申請公屋;有的甚至購下太古城單位讓她們居住。勞工保障、契約雖不存在,取而代之的卻是人情與美德——媽姐不計回報地付出,僱主也願意為她們多做一步,安頓好她們的退休生活。「因為她(指媽姐)已變成了家人。」葉教授說。

何婆婆:初一有人給我打電話,問:「暖姐,你回鄉下過年嗎?」我說「不回」,那邊說:「不回的話我來接你,你就不會寂寞」。便叫司機接我過去,晚上吃完飯後送我回來。他們現在很忙。正月初一的時候就會見面。他們很好的,一看到我就會抱着我。

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」:口述歷史資料庫》

姊妹姑婆屋共聚 互相提點

然而,若沒有契約保障,打住家工的勞工若遇上刻薄僱主,不就等如現代奴婢嗎?盧家詠解釋,因以往香港市場對媽姐需求若渴,所以若太辛苦或人工太低,她們亦會跳槽,選擇更好的東家。盧家詠指,一名媽姐憶述,當年她因不認同僱主不允許嬰兒爬出房間,毅然辭職。

媽姐之間的團體生活亦相當重要。「都是靠口耳相傳,大家一個傳一個,這個僱主算不算剝削,你收這樣的人工算不算便宜,要不要繼續為他打工。」葉教授說。雖然,香港的媽姐羣體未如冰玉堂般剛強團結,但也算人強馬壯。其中一個受訪的婆婆就憶述她們合力買下一間青山禪堂後面的屋仔,放假時在那裏煮齋、打牌。另一名婆婆也分享她們之間第一個姊妹過身時,六十多個媽姐一起陪伴她的遺體,送她最後一程的盛大情景。

張婆婆:每個月觀音誕,我說拜神啦,觀音誕呢,一個月,捐一元出來,當作「會份」,我帶老闆來走一走,你休息又帶老闆過來,有兩張麻雀(檯),我們什麼都懂的做,做煮飯啊,做雜務,甚麼都懂。有些都懂得煮飯的,在這了煮齋煮什麼的,非常高興。唉,現在都沒有了,死啊死啊死啊,死光了。

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」:口述歷史資料庫》

一個女子 養起一個村莊

張婆婆:對啊,我們沒靠人,真的是獨力更生,沒有人幫的,真的沒有。以前鄉下有錢,就供哥哥讀書,後來他們都做「咕喱」(苦力)了。我的姪兒,在糖廠,推甘蔗,掙到什麼錢?要讀書才能賺錢啊。我們這些出來香港的,就是靠打工。

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」: 口述歷史資料庫》

梳起不嫁的媽姐,固然有反抗婚姻、追求自由的個人意志;但也是因為飢寒交迫及戰亂蹂躝下,才教她們十多歲就毅然南下到陌生城市打工賺錢。 盧家詠就驚訝於媽姐們分享她們在日本侵華期間的流離經歷,母親、妹妹在戰亂期間 「不見了」、「被送走了」,再也無法尋回。當她們講述慘事時,「好像沒事發生一樣,」盧 家詠說,「即是可能捱過最難的時候後,就不會再痛。」 「這班媽姐的故事很不同,但她們會有一種共同性,就是她們好顧家。就算(在香港打工) 無法返家,她們一定會寄錢回家,幫家人買屋、 娶新抱。」在大躍進大饑荒年代,家鄉的人餓的餓、病的病,好幾個媽姐也曾提及在餐廳購買一大綑飯焦回鄉,才讓親人不至餓死。

吳婆婆:(家人)等我回來,有東西吃,那時候會帶很多粉麵,甚麼都拿回去。飯焦也會拿回去給他們煮,在餐室買的飯焦很厚,拿一扎飯焦回去就已經很夠份量了。拿回去給很多家,全都分開,一堆一堆地分開……那時十二月,都找不到替工、打雜,我馬上辭工不幹,也要擔着東西回家給他們吃。你看著他們,難道忍心他們全餓死嗎?

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」:口述歷史資料庫》

這班在海外打工的女性,拯救了多個差點被時代碾碎的生命。盧家詠說,「所以她們的子姪不時會來香港探她們。」從她們的故事中甚至讀到,有子姪惦記姑姑當年供養讀書之恩,為她在鄉下購屋,希望她老年可回村養老。不過,一個女子養起一整條村,所背負的代價就是失去與親人相處的時光。

吳婆婆:那時不捨得,每次回去我想起那些兄弟姊妹,都哭到枕頭都濕透,想起弟妹。(爸爸)就是不捨得我,莫說現在,年紀

這麼大。我回去時。如果我明天早上離開,他會凌晨就離開家裏,他說不想看着我離開家,又有眼淚。回去時,坐車回去,他知道我回去,會一早去車站,蹲着等我回來。

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」:口述歷史資料庫》

喜愛獨身 自由自在

不少外界論說把媽姐形容為中國第一代女權分子,反抗父權制度,追求個人自由。

「你跟她們講女性主義,她們都不知道你在說甚麼。」葉教授以手指關節在桌上輕叩兩下,續說:「但她們有一種好強的自主性,及團結的人脈,認為自己是很重要的。」

「我覺得她們對於家庭及婚姻關係看得很通透。」盧家詠則說。她記起曾有媽姐對她說,既然自己無文化,如結婚,只能嫁個無文化的人,兩個「鬥慘」。

「多通透!你一用學術語言述說都好複雜,但她用兩句好簡單就把道理解說明白。」

郭婆婆:我不喜歡結婚,沒有文化呀。我看到有些姊妹結婚,去上海街租一個中間房,生孩子,很辛苦。我做的工作舒服。我不結婚。沒有文化只會嫁窮人,我不如自己捱。自由自在,喜歡怎樣就怎樣。

—摘自《香港最後一代廣東「媽姐」:口述歷史資料庫》

兩人皆寄望,即使最後一代媽姐隨年月消逝,一個個歿沒,仍會有更多人關注及研究媽姐歷史。

「因為有一種歷史是情感的歷史。可以讓你了解,究竟人性是怎樣一回事,以及一種愛、人與人的關係、一種尊嚴。歷史是過去了,但從中我們仍可以找到無法磨滅的人性與感情。」葉教授說。她亦將整理多年在順德、新加坡等地所作的媽姐研究,著書出版。