踏入「六四」二十八周年,有許多人忘記,有許多人未敢忘。

今天的天安門廣場,絕食、打倒貪腐、爭取民主的一幕幕學生運動,如雲煙飄散。可是,民主的理念,經過二十八年的寒暑風雨,依然在世界某個角落,在民間透過各種不同的辦學形式,弦歌不輟。

民間辦學,因為今年「香港民間學院」迫停課的事件,成為焦點。其實,1989年北京民運期間,學生成立的「天安門廣場民主大學」可說是香港過去近三十年民間辦學的濫殤之一。

在天安門成立的「天大」生於六月三日,死於六月四日。當年有志之士不忍見其夭折,羣策羣力,在港籌備復校。雖然難以完成「天大」最終在天安門復校的初衷,但嶺南大學文化研究系副教授劉健芝仍覺得,香港的「天大」有重要意義。

「聚是一團火,散是滿天星。」在談起社會運動時,劉健芝很強調這一句話。

已經滿頭銀髮的她談起當年的參與,不願居功,只說「天安門民主大學海外復校計劃香港籌備處」(下稱「天大」)是在八九民主運動退潮時的一些努力,真正去到北京廣場上支援的許寶強、羅永生、陶君行、李卓人、潘毅等,才是在運動高潮時冒着風險去參與的人。

⚡ 文章目錄

生於六三 死於六四

六四之後,香港受到啟發而辦的「民主大學」不少,除了「天大」以外,還有「民主大學」、「社工民主大學」和「教會民主大學」等等,而「天大」特別之處,在於和北京的「天安門廣場民主大學」有直接的關係。1989年5月19日政府宣布戒嚴後,學生們決定留守一個月,到6月20日人大開會為止。而留守期間,不想無所事事,也自覺民主知識不足,因此打算每天上午請人來演講,下午就討論自學。這所籌備中的廣場學校被命名為「天安門廣場民主大學」,印章也造好了。

但清場命令沒有等到6月20日,6月3日晚上,學生知道政府要武力清場,在最後關頭,學生決定宣布「天安門廣場民主大學」正式成立。儘管每個人都知道不會有機會在此上課,但至少想讓後人知道,這所大學在歷史上曾經存在。幾個小時後,這所剛誕生的大學和留守的學生,一起在天安門消失了。

撿回來的殘命

劉健芝當時是「香港青年教師支援團」成員之一,該組織曾收到北京學生的請求,希望他們運送擴音器到天安門廣場,支援辦學。

不過,6月3日深夜,劉健芝知道天安門廣場的辦學再不能繼續下去了。「我當時有個記者朋友,她在六三那晚到六四凌晨,在北京的飯店看着下面的廣場,一路聽着槍聲跟我通話,我整晚都在聽她的電話。」她徹夜未眠,看了一整晚電視,也聽了一整晚的電話,決定放棄移民。

她對自己說:「假如當時我有去到天安門,而我又已經遇難了呢?那後來這段生命,我都是撿回來的。」用這撿回來的生命,她想要做多點有意義的事。

出於對1997的恐懼,她本來一早計劃移民澳洲。「天安門廣場的學生、我自己的同事都可以不計較安危,我為什麼要讓自己的未來受這種恐懼控制呢?」

放棄已經落地的移民計劃,她決定留在香港,和陳清僑、羅永生、馬國明、許寶強等幾位朋友一起,撐起香港的「天大」。名為「復校計劃籌備處」,「天大」在當時是明確以復校為目標的。「我們想等到下一次,當六四平反的時候,就可以在中國大陸復校。」劉健芝說。

28年後看這種希望,似乎有些天真,但劉健芝和朋友們當時是以1976年的「四五運動」作參考,那場也以暴力驅散為結果的天安門事件,在兩年後就得以平反。

於是,1990年,「天大」的創立者們在《天安門評論》中滿懷希望地寫下:「在這種實踐民主自治,結合思考與政治的「另類學術」(alternative scholarship)都在中國人生活的社區生根之時,民主大學在天安門復校就是指日可待的事了。」

在600呎的大學 認識民主與中國

「天大」當年在灣仔石水渠街28號2樓成立,原是一間舊錶廠,面積只有600呎,裏面空空如也。劉健芝和陳清僑、馬國明等朋友一起,用2000元租下這個地方,自己簡單裝修一下,造了些枱,買了些凳,就成為「天大」。

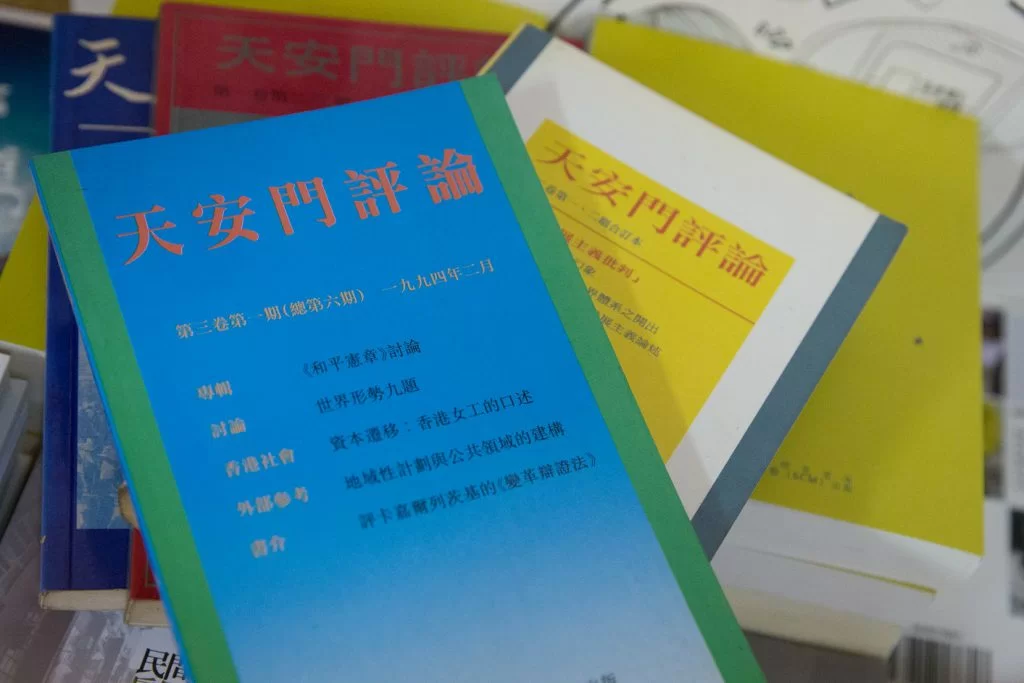

在九十年代初,「天大」出版書籍承傳六四,第一個系列是1990年至1994年出版的四本《天安門評論》。四本書附錄中詳細記載「天大」每一次的活動和課程大綱、授課導師,以及海內外顧問。長長的導師名單中,有劉健芝、羅永生、馬國明、馬嶽、劉細良、陳清僑、劉銳紹、呂大樂與曾澍基等近40人;顧問則包括劉賓雁、柴玲、夏鑄九、南方朔、許寶強、丘延亮、陸德泉、羅樹基、Stuart Hall、Marshall Sahlins、Terence Turner、John Comaroff、Mark Sheldon、武藤一羊等,總共59人。

低成本運營的「天大」,沒有一個全職或兼職員工,劉健芝和幾個朋友包攬了「天大」的行政工作。那時,劉健芝每天下班就從司徒拔道的嶺南學院走到「天大」,組織上課,晚上11時回家,早出晚歸的生活持續了一年半,後來轉型做出版,便有了《哈維爾選集》、報紙《民間抗爭》、雜誌《基進論壇》。《哈維爾選集》的譯者是劉健芝、羅永生和許兆麟,劉健芝說三人曾為一個名詞的翻譯吵上幾小時。《民間抗爭》把視線拉回香港本地的婦女、工人、教會抗爭,借《中大學生報》的地方來排版,陳清僑擔任「送報員」。

劉健芝永遠記得那段歷史。街坊、學生,七十歲的,十幾歲的,都來聽中國問題、香港問題、蘇聯和東歐問題。「最多人聽《認識民主中國》,有六七十個學生,把教室都擠滿了。」而羅永生的課在當年就很受歡迎。

當年「天大」的學生,有今天在嶺南大學任教的葉蔭聰。他當年還是香港中文大學的學生,參加「國是學會」,知道「天大」後,就專誠由沙田到灣仔聽羅永生講「民主社會主義」,一個半月上足六堂課,從歐洲社會主義運動與政黨政治的角度,討論民主與社會主義的關係。

葉蔭聰憶述,他早在大學一年班就到香港大學陸佑堂參加過幾次「天大」的研討會,內容不太記得,只記得講者有陳清僑、馬國明、也斯、羅澍基、羅永生。據《天安門評論》記載,這兩場研討會應是1989年10月1日的《統治霸權與文化策略》,以及1989年11月19日的《專制政治與中國》。「天大」之後的幾場研討會也都與民主、中國政治有關。

1989年5月21日,香港百萬人冒著八號風球大遊行,支援北京學生爭取民主,也有學生、老師在香港新華社門外絕食至暈倒送院。那是香港人對中國的民族認同空前高漲的年代,直至六四血腥收場,希望破滅,有人徹底絕望離開,也有人問「為什麼?」、「我們還可以如何?」

八九那年,許多香港人都望著九七。葉蔭聰說,香港既然已確定要回歸中國,而中國卻發生一件這麼大的事,令許多市民熱切地想認識當代中國,繼續思考出路。而不少學生,則受到啟發,開始對複雜的政治問題產生興趣。「六四對我自己來說,肯定是思考政治、對政治感興趣的重要起點。」與他類似的,有整整一代香港人在大學時期碰上北京六四,令不少人日後的研究議題、個人興趣總是繞不開中國。

後來,葉蔭聰也參與到《天安門評論》的撰稿,在1991年5月寫了一篇「民間社會理論簡介」,所謂「民間社會」、「市民社會」,就是今日被廣泛討論的「公民社會」。後來他升上大學三年班,「天大」主力由課程轉為出版,在劉健芝等「天大」導師的資助下,他主編了頭兩期的《基進論壇》,將關注點帶回香港。

到1992年,灣仔的校舍加租到6000元,「天大」的課程不得已停辦,之後的出版活動一直到95、96年才結束。

教育延續燈火

雨傘運動至今三年,有人默默耕耘,但更多人風流雲散。八九年民運,有人當年義憤填膺,發聲明打倒中共領導人,轉瞬間,物換星移,成為建制派;有人不忘初衷,風雨如晦,堅持一步一腳印,繼續用教育、NGO等方式尋找民主出路。

「我們要用什麼方式對抗個人和集體的恐懼呢?」在劉健芝看來,社會運動帶出每個人身上的光芒。「在某個特定的歷史時空下,我們沒有了恐懼,沒有太個人的計較。你見到的人都好靚,見到散發出來的美和勇氣,以及大同世界的可能性。」她說。

儘管她經歷了太多「事與願違」,有些東西,譬如說「天大」在天安門復校,似乎難以實現,可是,世界上還有些東西值得堅持。「原來這些東西不是不存在,只是我們平時為生活奔波,令它不見了。我們每個人身上都有1%的存在,而互相激發,就成為99%。」

如八九六四般的社會運動,潮漲潮退,有人覺得周遭罩着迷霧,有人堅持在黑暗中尋找曙光。「天大」的劉健芝們希望,在運動退潮的黑暗之中,民間教育,可以令這些1%的美和勇氣延續下去。

「這一波退潮了,我們有什麼可以做,令下一波來臨的時候更加有力呢?」

這一問,在28年後,香港的今天,仍然有力。

(註:「天大」當年曾為每一堂課程錄音,並給同學自由拷貝,惜原始錄音文件受潮發霉,若有當年同學仍有保留,請聯絡《明周》記者金其琪 gillianjin@omghk.com 代轉劉健芝。)