鬼口水的治癒之處,在於綿滑觸感和清脆聲音。對於阿豬和豬媽這對母女檔,自製鬼口水,卻有一份像製成蛋糕的滿足感,更添一重令人彼此靠近的意義。

站在西九龍中心七樓,格仔舖琳瑯滿目,人來人往。在人羣當中,一個嬌小可愛的女生向我招手,遠看活像日本卡通片走出來的小學生。就讀初中二年級的阿豬,身高不及一米五,一顆「小丸子」頭別上精緻的深藍髮夾,穿漫畫印花T恤,配上格子迷你裙和花襪皮鞋,透明斜揹小袋子裏,扣住三個可愛的《鬼滅之刃》動漫襟章。

這位鬼口水小店主一臉靦腆地帶記者逛蘋果商場,連打招呼的聲音都是小小的。每逢周末,她和媽媽一人拖一個行李箱,在這兒的格仔舖補貨。疫情下,他們改為寄貨至其餘三個寄賣點,唯獨是西九龍中心的,她們必定親自入貨。全因這裏能一次滿足阿豬三個願望:見鬼口水朋友、買韓星專輯、看動漫精品。這天的格子裏,則放滿了清澈的透明鬼口水,裏面有些彩色波點作點綴,黏力強勁,拉扯摺疊後像絲絲分明的麥芽糖,放在桌上一把揸下特別響亮。入貨後,兩母女總是分頭行事,一個到處行逛,一個留在店舖聊天休息。

繞了一圈,看過琳瑯滿目的鬼口水和飾物,終於在店裏收銀櫃位碰到熟悉身影。「這是豬媽,我的小助手。」「什麼?是功不可沒的大助手!」「一起經營這家店之後,跟媽媽變得親近。」「但強迫她交貨的時候呢,就不是親子樂啦。」「是你自己不懂鬼口水的好,才享受不了天倫樂!」「嗱,別看她第一次見面低頭不說話,第二次就會攬頭攬頸,一分鐘不出聲都難。」「我要平反!」媽媽在場,又碰到相熟朋友後,她立刻變得多話,摟住對方的手臂發笑。兩母女總是打打鬧鬧的,女兒搖頭反個白眼,說媽媽不懂欣賞鬼口水,媽媽反過來調侃女兒懶惰,打發她離開。

⚡ 文章目錄

跨代搞鬼一篤口水兩代情

離開店面後,趁豬媽不在場,探問她底細。阿豬眼仔碌碌,偷偷跟我誇讚:「媽媽是全能的。」豬媽從前做會計出身,會做平面設計,也善於烘焙,做出來的蛋糕,是她十幾歲人仔嘗過最好吃的。

家裏從前是豬媽專用的烘焙室,蛋糕每日新鮮出爐,常常一室飄香。從糖皮蛋糕,到五層高的結婚蛋糕,她樣樣精通。作為蛋糕網店店主,她會通宵達旦準備材料做蛋糕,做好便親自送貨上門,有時還會出席客人的派對。小豬記得,那時候最愛跟在媽媽背後,走遍港九新界,乘電車,坐渡輪。後來豬媽熬夜熬得多,還要兼顧其他兼職工作,試過三日三夜不睡,心臟開始負擔不了。加上阿豬當時快要準備小學呈分考試,最後她決定放棄營業,留在家中照顧女兒。

原以為能夠好好休養,阿豬卻萌生了新點子。當時潮流興自製鬼口水,阿豬努力嘗試,每日都對豬媽嚷着說很想創業,每次都被拒絕。苦苦哀求了半年,她見製成品有板有眼,終於心軟地買一批安全的材料,放手讓她自己嘗試,阿豬興奮和感動得在家裏大叫。當時她還是小學五年級,身高只有一米三,僅及豬媽胸口,要獨自攪拌一大盒二十公升的鬼口水,實在乏力,連豬媽也要曲起手肘,雙手攪拌。豬媽怕她應付不來,便答應跟她共同經營。

從烘焙到整膠從吃進去到吐出來

兩個行動派,要不不做,要不馬上做。滿屋烘焙工具,一下子變了自製鬼口水的工具,麵粉和牛油,也被換成白膠漿和硼砂水等。客廳地方淺窄,地上一半的格子都堆滿工具和膠盒,只餘隱約一條直路通往睡房。此後每星期的其中三天,晚上十二時,當爸爸和家姊都睡了,客廳沒人走來走去,確保不會濺起灰塵,她們就會開壇作法,將白膠漿倒在大碗裏,混合洗髮露、潔手泡沫、剃鬚膏、硼砂水,攪拌至乾身不黏手,最後灑上裝飾品,試玩作測試。善忘的阿豬說隨心就好,豬媽立刻反駁:「當然要精準,整蛋糕差零點一克也不行。」本來秤麵粉的磅大派用場,她們會一起思索主題,研究配方,用單行筆記本記下分量,連小數點後一個數字也不放過,像寫食譜一樣。

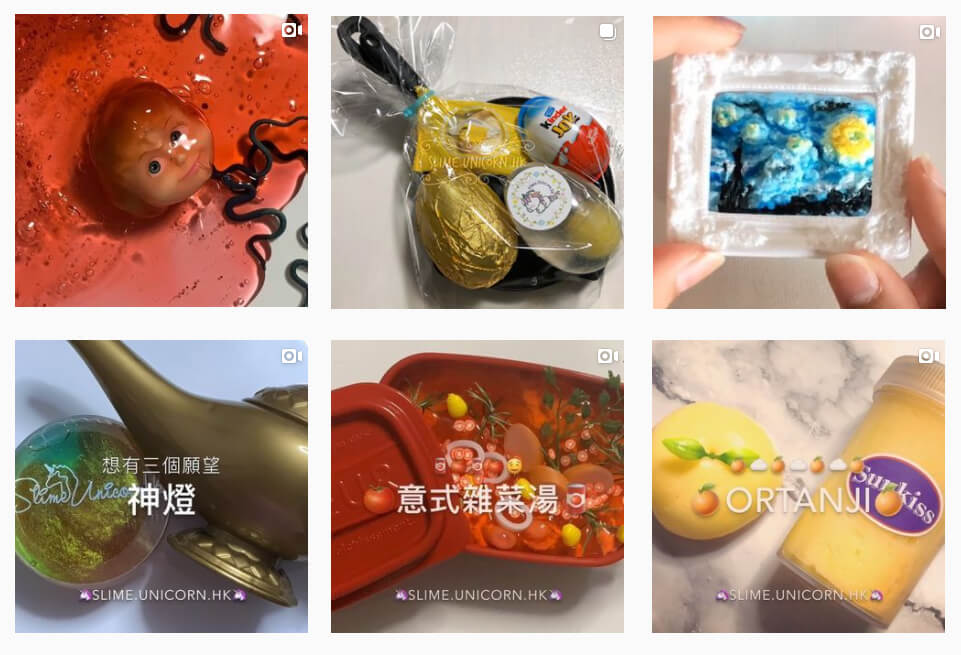

媽媽心思細膩,女兒創意爆棚。她們每款產品都設有特別主題,還會拍片親自示範玩法:「意式雜菜湯」以迷你鐵鍋盛起番茄味紅色膠,鋪上橙色透明鬼口水,再撒一把仿粟米和香腸片等配料;「Easter炒隻蛋」是透明膠包裹黃色顏料,再配上煎鑊和鑊鏟;「醃製」是萬聖節特別版,半透明紅色鬼口水,加入黑色毒蛇蠍和血色閃粉,再塞進洋娃娃人頭……豬媽指着阿豬,沒好氣地說:「不曉得她整個腦是用粟米構造,才會想到這麼多奇怪想法。」

自製鬼口水,比起玩現成鬼口水治癒之處,是那逐漸成形的過程。從黏稠的膠水,融合成糊狀,再變成富有彈性而不黏手。豬媽說:「看到製成品,真的有一份製成巨大化蛋糕的滿足感。」阿豬興奮地補充:「重點是有一大盆鬼口水任我玩,挖起兩手不能掌握的分量,大把大把地擠壓,聲音特別爽脆。」

當整膠已成習慣,但豬媽還是會回味舊日:「其實整鬼口水對我來說一點都不減壓,而且整蛋糕有電動打蛋器,這個要人手用刮刀,心臟不好的人會很累,昨天我才到醫院覆診。」既然比從前更辛苦,為何繼續幫她?答案直截了當:「她年紀還小,怕她被騙,不想她再受傷害。」

學校欺凌和漠視 比鬼更可怕

不想她再受傷害—一個「再」字,埋藏了一段傷痛。

六年前,阿豬還是個小學二年級生。在這無憂無慮的年紀,她卻成了同學欺負的對象。言語攻擊是基本,他們會在背後說壞話,嘲笑她皮膚黝黑,後來更因「爭奪男同學」的「感情問題」而演變成宮廷戲碼。課室裏,女同學會毫不留情地從後踢她。若然反抗,只會變本加厲。洗澡時感覺刺痛,她才知背脊和關節處都浮起瘀青。許多個清晨,阿豬都摀住肚子吃吃叫痛,躲在被窩裏裝病;放學後又獨坐公園,冷靜過後才回家。

打在女兒身,痛在母心。事隔兩年,豬媽重提舊事,肉緊依然:「怎瞞得過我雙眼?這個傻豬,在家說着說着就標眼淚。我向輔導老師求助,老師竟覺只是小爭執:『我叫你用功讀書你有沒有?別人叫你死就死嗎?不要傻。』哇,聽到都激鬼氣。」校內孤立無援,阿豬不再奢求快樂日子,只祈求快點畢業,早日離開是非之地。

直到有次參加活動,她坐在活動室的角落,窺看高年級師姐圍坐嬉笑。她們忽然掏出一團螢光青色的新奇玩意,那富有彈性的黏液,在手心被拉扯成不同形狀,勾起她的好奇心,課後禁不住買一盒。首次五指陷入鬼口水,感覺冰凍舒服,手感綿軟又帶點嚼勁。使勁一捏,滑溜溜地溢出指縫,還會發出清脆的噼哩啪啦聲響。泡沫爆破之際,白天受的委屈彷彿也一掃而空,有股難以言喻的快感,家裏四個櫃的軟軟公仔也無法比擬。學校裏無處發洩,她放學第一時間回家,開一盒鬼口水,倒在桌上搓揉,右手握筆桿寫字、單手敲打鍵盤,左邊在桌上戳、拉、砌,扯高拉出一層薄膜,快速擲下鼓脹成大氣泡,再狠狠擠壓。

人無情,物有情,一團冰冷的死物卻有如膠水,癒合了阿豬的傷口。

「鬼口水改變了她很多,如果沒有鬼口水,那兩年她不會開心,也不會變得開朗,還結識到那麼多志同道合的朋友。她揉鬼口水的模樣,是發自內心的笑。」豬媽點開電話相簿,亮出一張「坑友」大姐姐在鬼口水市集抱起阿豬的相片,相中二人的雙眼都笑得瞇成兩道縫。西九龍中心成了一眾Slimer的集中地,她們會約好日子入貨,一起吃飯,交流鬼口水配方,一同追韓星,不開心時也會安慰她。此時電話鈴聲響起,彈出一個信息通知。阿豬踮起腳尖窺看屏幕,豬媽笑說:「你看!Aholic(Rosa)又問我東西了。」

陪伴你走過最艱難的路

寂寞的阿豬,不再孤單,豬媽也認識到新朋友。升上中學以後,阿豬也開始培育新興趣,跳爵士街舞,參加長跑訓練,回家看動漫和韓劇。從前日夜把玩的鬼口水,都收在客廳的抽屜。她說,鬼口水仍然是她在生活中不能割捨的一部分,只是轉換了角色,現在主力推廣玩鬼口水的治癒感覺,希望每個壓力大的人都可嘗試一下。

即使身不在香港,阿豬也會勤力更新社交媒體。去年暑假到澳洲旅行,由媽媽代替拍片上載到Instagram。豬媽原以為易如反掌,最終卻見識到什麼是手忙腳亂。掌心的熱力,令她滿手皆是黏糊的疙瘩,既無法戳出爽脆的「塔塔」聲,又無法扭成忌廉花紋,還得苦思影片素材和背景音樂,如今回想仍是一額汗。

「我忽然想起,她小時候學游水,教練命令她游三個小時,她真的潛到水底游連續幾十圈,也不叫一聲。小學得幾歲,什麼都不懂就自學剪片拍YouTube,又有很多古靈精怪的搞作。雖然現在要我催迫才出貨,拍的片又那麼詭異,但是起碼她肯做肯投入。這樣的年紀,做到這樣的事,其實她已經很厲害。」

說罷,母女不語,相視而甜笑。