二〇一七年,有保育團體於被納入公營房屋發展計劃的西環摩星嶺公民村遺址,發現疑似為鼠疫墳場的碑石。碑石選用了香港生產的麻石,並刻有光緒年份和死者性別及姓名等資料,惟經歲月沖洗,部份碑石開始褪色,甚至出現破損,故保育人士盼政府有關部門能盡快保留相關碑石,但至今,政府仍未就碑石的處理作回應。

工地平整工程將於今年年底開展,碑石或因而遭受破壞。有保育人士盼政府能對碑石進行保育,同時追溯這場瘟疫的歷史。「保育鼠疫墳場的遺址和文物,能讓人們在抗疫這門課上借古鑒今。今日我們同樣設身處地在疫下生活,某程度上也似乎能感受當時鼠疫對香港的影響。」發掘碑石的建築師兼「香港探古」的創辦人Nicky如是說。無奈,公營房屋發展在即,這些反映鼠疫歷史的碑石又將何去何從?

墓碑上的名字背後 染疫的咕喱社羣與西區發展

今天的香港,已在疫症下求存兩年多;然而,百多年前席捲全港的鼠疫,足足持續了三十年之久,死亡人數更達二萬以上,是香港有紀錄以來死亡人數最多的瘟疫。

保育人士所找到的墓碑上所刻的名字,或代表一個個在鼠疫期間逝去的平民。他們,有着怎樣的一段故事?這場浩大的瘟疫,又在香港開埠後歷史佔什麼位置?

研究華人社會發展歷史的姚穎嘉博士在《群力勝天──戰前香港碼頭苦力與華人社區的管治》一書寫道,華人人口結構、職業及地域分佈與瘟疫嚴重的區域或有直接的關聯。當時的碼頭咕哩社群就正正是瘟疫的重災區。

香港開埠之初為轉口港,碼頭咕哩為洋人極需的勞動力。此工作機遇吸引了不少在中國打算來改善生活的勞工,但由於他們大多清貧,工頭便在維多利亞城建起「咕哩館」供他們居住。咕哩館的環境密集惡劣,姚穎嘉博士在書中提及,每位咕哩就寢時,頭部與相鄰咕哩的腳竟只有六英寸。而住所的衛生情況更是惡劣,不但沒有廁所,供水情況也不理想。若一所咕哩館住有五六十人,每名咕哩則需攤分兩仙買水的費用,但他們的日薪只有十六點五仙。咕哩根本無法負擔清水,所以可想當時環境髒亂不堪。

除了咕喱館的惡劣衛生環境致多人染疫外,歷史研究學者張朝敦博士指,當時港英政府的醫院船收費昂貴,對華籍病人收費一元,對咕哩來說難以負擔。再者,華人抗拒西醫,擔心會被解剖驗屍而不願到醫院求診,故不少咕哩因病而逝。不過,這艘兼作醫治及隔離用途的船,成為了「香港的首代隔離設施」。

此事更影響着西區一帶的後續發展。張朝敦博士補充,由於華人不信任西醫,東華醫院便成了華人的主要求診地。然而,求診者很快便已超出醫療負荷。他指,「當時堅尼地城啱啱開發好,冇咩人,又近太平山,拎嚟做隔離社區就啱曬。」政府遂將病人緊急分流至堅尼地城,並將警察宿舍、舊玻璃廠及屠房改建成臨時醫院,逝世者的屍體亦隨之葬於臨時醫院的附近,故他深信在此範圍發掘的碑石與鼠疫有關。

百多年前香港經歷的這場鼠疫,在這片僅有二十萬人口的地方造成多人死亡;但卻同時推動著醫療、公共衛生及建築物的改革,對香港的發展影響深遠。一八九四年六月,港英政府為了根治太平山區人口密度過高的問題,不顧民間反對,以《太平山物業收回條例》把該區一帶的房屋清拆,共花費八十萬元遷出七千名居民,並將該處改建成香港首個公共公園——卜公花園。一九〇三年,政府通過首個《公共衞生及建築物條例》,規管建築物的高度、採光、通風、街道闊度等標準。香港之所以是今日的模樣,在唐樓出現天井和後巷、房子哪裏該有窗,和街道的闊度等等,全都是受到《建築物條例》的影響。而這條條例,正正源於這一場鼠疫。

民間保育者蒐新證 顯示碑石與鼠疫的關聯

這一場鼠疫對香港的意義深遠,不僅影響著香港的醫療發展和公共衛生政策,更推動了香港建築物發展的改革。至今,我們仍能從街頭的建築特色,如唐樓的天井,感受昔日鼠疫對香港的影響,亦正因如此,保育人士認為,從這段歷史遺下來的文物理應受到保育,讓我們藉著這些碑石連結昔日的抗疫點滴。

早於二〇一〇年,「香港探古」創辦人Nicky已於堅尼地城西寧街及域多利道交界處的小山坡,發現二十多塊石碑,部份石碑更被用作梯級和擋土牆。石碑的格式亦不盡相同,有的刻有人名及籍貫,有的刻有編號,惟當時他並無深究。二〇一六年,他再次到訪該地時,發現土木工程拓展署(下稱:土拓署)正進行勘探工程,部份石碑更不翼而飛。他擔心工程破壞石碑,於是他寫信要求署方及古蹟辦跟進。然而,古蹟辦指碑石不屬其評級範圍內,拒絕為碑石評級。土拓署則稱,已委聘獨立專家檢視碑石的歷史價值;同時,要求承建商展開第一期工程時不要破壞碑石,惟沒有交待何時公布評估結果。

為促使政府對相關碑石進行保育及爭取民間支持,張朝敦博士聯同Nicky對碑石進行研究,進一步顯示碑石與鼠疫之間的關聯。

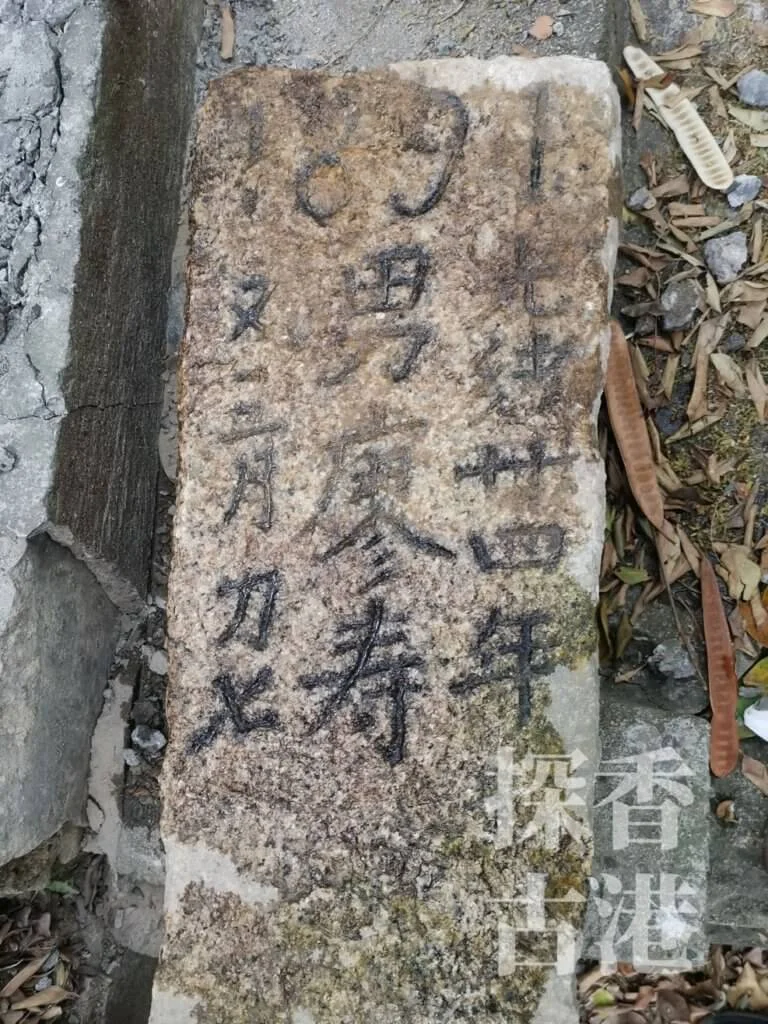

新證01:碑石刻有光緒廿四

光緒廿四為一八九八年,與本港爆發鼠疫的時期吻合。當年三月,本港爆發第三波鼠疫,全年一千三百一十四人染病,港英政府將所有確診個案集中送到堅尼地城醫院治理。當時,政府為盡快處理大量具傳染性的屍體,在醫院附近設立臨時墳場,當年的鼠疫死者均安葬於此,而墳場範圍涵蓋摩星嶺前平房區,加上碑石刻有「光緒廿四」,故他們由此確立相關碑石與鼠疫之間的關係。

新證02:碑石沒有刻上籍貫

其次,相關碑石的內容有別於一般碑石。張朝敦博士指中國人重視殯葬禮儀,故碑石普遍刻有籍貫,待入殮滿七年後,方便後人「執骨」。然而,政府擔心鼠疫死者的屍體具傳染性,為免親人將死者骸骨挖出,回鄉進行二次安葬,故沒有在碑石刻上籍貫。因此,他相信在此範圍沒有刻有籍貫的碑石極有可能與鼠疫有關。

新證03:碑石刻有死者性別

最後,相關碑石刻有性別或也能確立其與鼠疫間的關係。自鼠疫爆發,政府嚴格執行公共衛生政策,每當發現鼠疫死者,都會對其居所「清洗太平地」。張朝敦博士指,人們為了逃過被「清洗太平地」,棄屍街頭的情況很常見,故政府特意在碑石刻上其性別,讓後人能識別死者的身分。因此,綜合碑石的地理位置及內容,他們懷疑相關碑石正屬鼠疫墳場的遺物。

惟土拓署表示,雖然堅尼地城及摩星嶺一帶曾於上世紀用作墳場,但有關文獻和檔案記錄並沒有顯示墳場的確實位置及範圍,亦沒有記錄墳場安葬者的身份及死亡原因;加上,碑石的分佈地點、碑文格式和內容不盡相同,故此無法確立碑石與鼠疫墳場的關聯。但Nicky認為署方的回應理據不足,加上「鼠疫持續近三十年,政府在設立碑石的方式上有變都唔出奇。」。而且,於過去一年,張朝敦博士及Nicky於公民村遺址再找到三塊相關的碑石,碑文格式相同,相信它們與鼠疫有一定關連。同時,張朝敦博士和Nicky從政府憲報及舊地圖發現,一八九七年,政府正式在醫院以西約三百碼劃出一個傳染病墳場(俗稱鼠疫墳場),該範圍更是一八九八年唯一的瘟疫墳場。

張朝敦博士則批署方的說法不專業和籠統。「他們將該範圍的所有碑石混為一談,那裡肯定也會有其他年代或附近公眾墳場的碑石,但我們現在要求保育的是,被刻上『光緒廿四』的碑石,而非其他。」他們在該範圍共發現二十多塊碑石,並認為它們與鼠疫相關。Nicky更見部份碑石位於擋土牆中間,故他們深信該範圍,仍有很多未被發掘的碑石。因此,他們亦建議若當局對碑石的歷史有疑慮,可在該範圍開挖更多碑石,並進行歷史考究,以查証鼠疫與碑石之間的關係。另外,張朝敦博士補充,若要回應署方指碑石格式不同的一點,他眼見至少有三塊碑石的格式相同。他更以這些碑石為例,來解說其與鼠疫間的關係。

區議員和保育人士在議會內外跟進碑石的保育

土拓署在上月的立法會會議上就「堅尼地城加惠道和前摩星嶺平房發展公屋項目」的工地平整及基礎設施工程進行招標。有見平整工程即將開展,中西區區議員彭家浩召開文化、教育、醫療、康樂及社會事務委員會會議,討論相關碑石的保育事宜,但土拓署和古蹟辦均無派員出席。土拓署和房委會的綜合回覆指,相關工程將於今年年底展開,並預計於二〇二八年起分階段落成樓宇建築工程,但沒有提到與碑石的相關事宜。古蹟辦則重申不會為碑石評級。彭家浩指,他將在九月以委員會臨時主席身分再次召開會議,尋求有關部門的回應。

彭家浩認為古蹟辦應在事件上擔當更主動的角色。據發展局在二〇二二年四月發表的「前深水埗配水庫事件檢討報告摘要」,發展局認為尚未列入「文物地點」名單而又具潛在文物價值的項目,工程代理需諮詢古蹟辦及向其提交詳細資料,古蹟辦亦應適時提供協助。他認為,鼠疫墳場的碑石同樣具潛在文物價值,即使未被列入「文物地點」名單中,古蹟辦亦有責任跟進事件。而張朝敦博士亦持相同看法,「就算碑石不屬其評級範圍內,但現在至少有發現碑石的過程,前公民村的石階至地台都有這些碑石,加上平整工程即將開展,他們是否應在平整前做緊急考古,以免具歷史價值的碑石被破壞?」

雖然土拓署的書面回覆指,會要求工程承辦商收集並暫存一些較完整的碑石。然而,Nicky認為,保育不僅是要把碑石留下,更要達至連結今昔疫下時空的作用,讓人們可在抗疫的這個課題上借古鑑今,才能彰顯碑石的意義。但他也理解香港有發展公營房屋的必要。同時,他深明部份居民或對碑石感厭惡,故他曾在議會提出保育的方案。他建議當局先在原區重置碑石,長遠則可在行人天橋下方的斜坡設立紀念公園,並把現時在西寧街巴士總站旁的東華三院痘局一併重置,不但能騰空位置作住宅發展,還能與碑石一同展示,讓市民完整地了解香港的發展及鼠疫的背景,「將這些碩果僅存的鼠疫記憶繼續流存下來,讓人們深入香港的歷史。」