在一場社運中,自己應該有什麼角色和位置?衝的人就是「鬼」?我們如何面對不同抗爭手法的人?警察還是正義的嗎?暴力是什麼?香港人花了五年時間反思這些問題,十七歲的中學生阿明(化名),在幾天之內就思考過了。

訪問阿明(化名)時,已是晚上十時半,他面容疲憊,沒有半點笑容,顯然還有很多未及梳理的情緒和想法,但仍十分禮貌和耐心地回答記者的問題。我們不是在示威區做訪問,因阿明下午便已離開示威現場,回家休息。只是,人是回家了,心仍留在現場。

他由星期二晚留守直到星期三下午,見證了兩個極端:香港人的團結,和警察瘋狂的暴力。他永遠記得這一天:「射催淚彈、橡膠子彈、布袋彈飛來飛去,唔知幾時會被射中。」這些,對於一個第一次參加社運的少年,不是一時三刻消化得到。

⚡ 文章目錄

老師因佔中而離校

佔中那年,他才讀中一,沒有親身參與過,但他很深刻記得當時一個班主任,因佔中而「被退職」,他很驚訝原來這件事可以令人連老師都無得做。

阿明一直於網上跟進《逃犯條例》修訂的討論,了解得愈多愈覺「唔對路」:「中國法制極不可靠,政府可以『屈』你一條根本沒有犯過的罪,當地的司法把關極不透明,條例假如通過了,會令很多人失去保障。」條例之惡令他堅決覺得「已經不由得我去選擇,而係一定要去(行動)。」

阿明由6月9日遊行開始參與抗爭,由早上的遊行到晚上去立法會門外靜坐,同路人的團結以及和平的佔領手法令他十分感動。直到午夜,立法會開始有衝突,他雖很想去幫手,但第一次參與的他,沒有預計會有這程度的衝突,在未有準備好的情況下加入戰團,怕會礙事,於是他一直留在後方支援。

當晚他留到凌晨兩點多,走的時候一路遇見很多從衝突中逃脫,但傷痕纍纍的抗爭者。「我好感慨,覺得自己應該做點事。我見到原來警察根本不是站在市民的一方,原來他們可以對手無寸鐵的人係咁打。」他的語氣,與其說憤怒,更是失望和無奈。

見證警察暴力:「我很懷疑這個社會。」

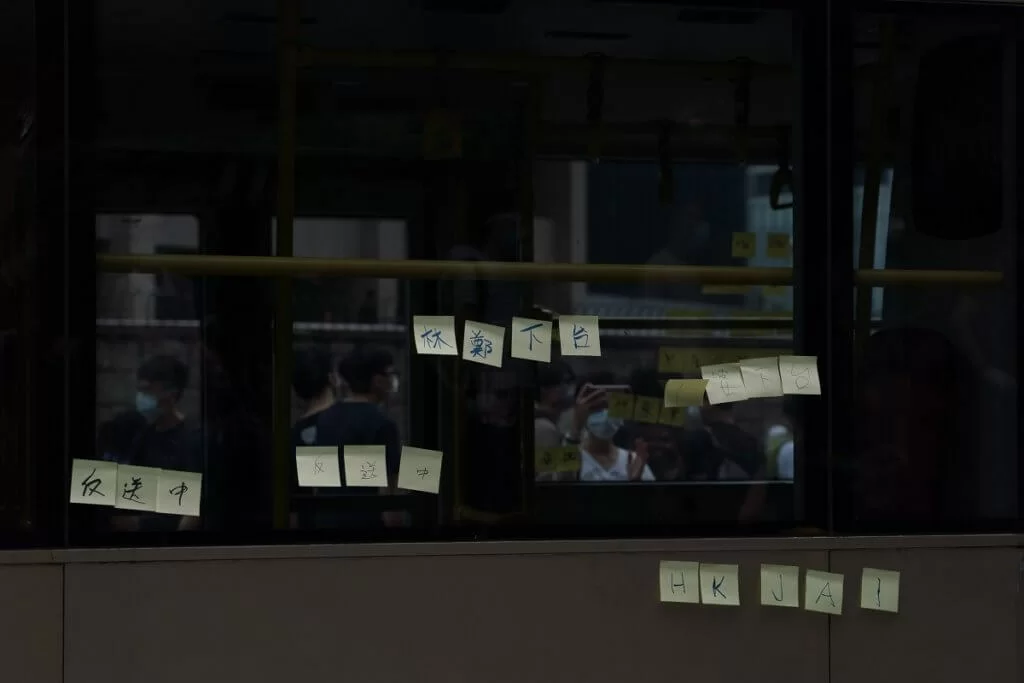

星期二晚,他買好物資,就去了金鐘,準備留夜。當晚整晚都十分和平,他形容真的像「野餐」,大家很團結,很多人派發物資。直到天光,前線有人叫囂,氣氛緊張起來,但當時沒有發生衝擊,阿明憶起:「當時有人討論是否有『鬼』,但立即又覺得這時候去講『鬼』,是一個分化動作。」

天愈來愈光,人愈來愈多,佔據了公園和道路。突然,阿明在龍和道隧道附近聽到有人被拉,有人呼籲去幫手:「我當時好忐忑,因為我無咩經驗,但見到好多身邊人都去了幫忙,我告訴自己無咩好驚,並跟著人群去。但沿途亦見到很多人很冷漠,只是拿著電話影你,依然有講有笑,好似真係嚟『食花生』。」

後來他們佔據了龍和道隧道去阻擋行車,但愈來愈多警察也隨之而來。

有一幕阿明很深刻:「警察對著抗爭者,一邊在笑,一邊瞪著你,對住示威者竊竊私語。我覺得他們很陌生,好像不是生活在同一個地方的人。」到星期三約下午三時多, 衝突爆發,阿明對警察的暴力感到更加震驚:「無論你是和平還是衝擊,他們都唔俾面地打你。他們已超越執行指令,而是施加了很多自己的壓力和情緒。警察都是香港人,這條例跟他們也有切身關係,為何他們彷佛看不到對錯?有人話警察都係人,但我睇唔到。」他連珠炮法地講出對警察的失望後,補充了一句:「我很懷疑這個社會。」

掙扎中尋找自己的位置 唔出嚟唔代表無用

後來形勢愈來愈激烈,加上通宵後阿明自覺實在身心疲憊,便打道回府,打算休息一下及買點物資後再戰。但一路看網絡消息,感到事態愈來愈嚴重,他很矛盾:「出去彷彿是送死,但我覺得前線的人很需要幫助,我只是看著電視,咩都做唔到。」

去或留,都需要勇氣和意志。掙扎過後,他決定往後繼續盡力找更多物資,支援前線。他身邊亦有群跟他一樣只有十幾歲的學生,雖然人在不街頭,但長時間守在電腦前,幫忙搜集資料、做fact check、分析整理、支援現場的人:「這些都極度重要,唔出嚟唔代表無用。」

這幾天之內,阿明由普通的青少年,變成無時無刻緊貼事態發展:「我很擔心前線的人,雖然我不認識他們,這令到我成個人好繃緊。」尤其意會到警察跟市民原來是對立後,他無論身處哪裡,都覺得有危險。他坦言太投入令自己很情緒化。同時,他仍然很在意政府的發言:「因為仍抱有一絲希望當權者會醒。但我發覺裝睡的人,是叫不醒的。」

在一整代絕望的年輕人面前,真的還能安然裝睡嗎?