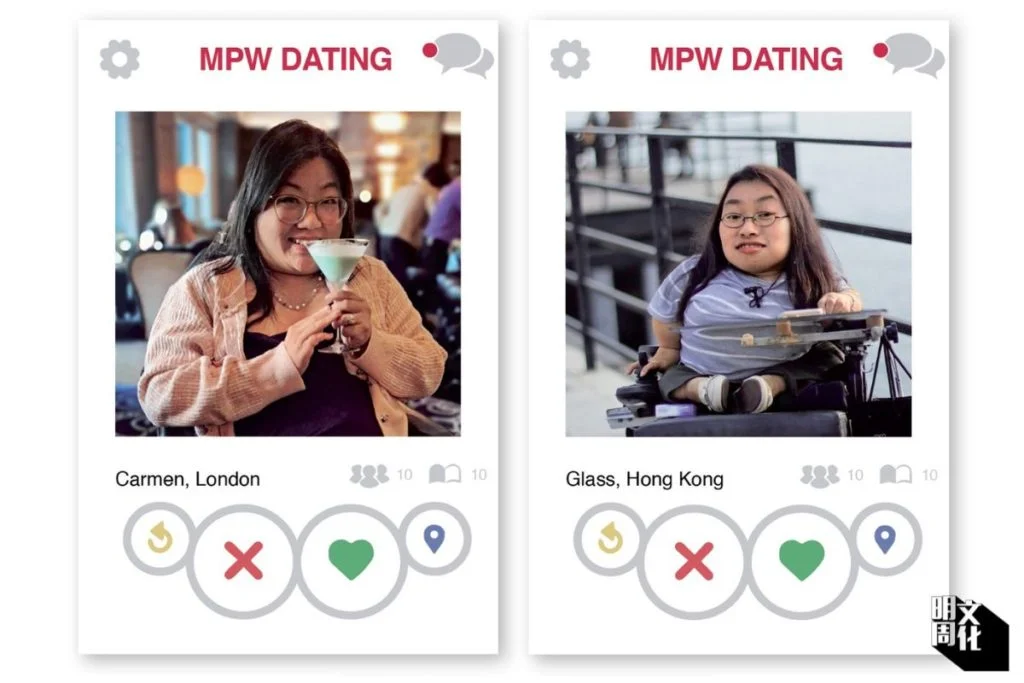

如果你在交友軟件看見這兩個女生,你會右滑(按like)嗎?大膽談論愛與性,或許是長大後的特權之一,但人們卻時常忘記,成年人的世界還有一羣殘疾人士存在。

劉斌琳曾拍片大談使用交友軟件經驗,她患「成骨不全症」,身材比同齡健全人士嬌小,但心態卻比很多健全人士開放得多,從來不覺得殘疾人士談論情慾是禁忌。

同樣以輪椅代步的游家敏更在交友軟件「巡查」,主動出擊詢問對方會否考慮與殘疾人士交往。她提醒主流社會:殘疾人士可以無障礙參加派對,更可以調情跳舞。

主流社會對「美」及「性感」自有一套標準規則,視殘疾身體「不夠吸引」。她們以Crip打破根深蒂固的社會觀念,不止是擁抱自身身份,更為解放同樣受制的健全人。

⚡ 文章目錄

網片分享玩App識人 瀏覽量逾百萬

劉斌琳(玻璃)在一支YouTube影片中談起交友軟件,她玩了一段時間,約過人出來吃了一、兩次飯。影片播出後,短短三個月在IG收穫逾一百萬瀏覽量,連出街都會被人認出來。她不是明星或KOL,吃飯經歷也不算特別,為何人們感興趣程度超乎想像?可能是因為她的身體狀況。

玻璃今年三十歲,她半歲時確診先天性成骨不全症(俗稱玻璃骨),這個遺傳性疾病令她的身體比同齡人嬌小得多,骨質則如玻璃般脆弱,她試過一激動拍枱,手骨就裂了。

社會較多關注殘疾人士的教育、職業、醫療、無障礙設施等議題,但很少公開談論他們的情慾需要,玻璃從來不認為這是禁忌話題。

玻璃聲音清亮,很喜歡開玩笑,在影片中甚至能接住主持拋來的「地獄」笑話。主持問她會否在交友軟件中主動提及自己是輪椅人士。「你跟別人說自己是輪椅人士,如果對方以約炮為目的,就會自動拜拜。」同場參與拍片的好友阿魚幫玻璃接話。主持續說:「但你不能排除有些『麻甩佬』,喜歡車震。」「這架車,震不了呀!」坐着電動輪椅的玻璃笑說。

「很多殘疾人士連身體照顧都未解決到,還說甚麼愛情、慾望這些呢?不止是外界,可能連照顧你的人都是這樣想的。不過,這些都不是我們自身的想法。」玻璃笑着說,「(拍拖和結婚)都好正常啫。正常那個年紀的人,都會有這些事情發生,我們也是那個年紀,為甚麼不可以呢?」

回憶青澀初戀 特殊學校拍拖好正常

跟健全人士一樣,殘疾人士戀愛哪會理及父母與學校的明令禁止。玻璃從小一至中六均就讀特殊學校,同學們身體狀況不一,有些坐輪椅,有些拄拐杖,有些可以行走,也有輕度智障。「(拍拖的)不算少,你會知道這個班有人拍拖,那個班又有另一個人拍拖。因為學校很細,全校得二百多人,所以沒有甚麼秘密的。」玻璃笑說。

她的初戀男友在小學二年級時插班過來,玻璃記得他上學的第一天就很受歡迎,被一大羣男生圍住。她推着輪椅過去一探究竟,原來他帶來一部數碼暴龍遊戲機,正與其他男生埋頭打機,連玻璃主動打招呼,他都只是敷衍回應。他們讀的是寄宿學校,同班同學除了上課見面,下課便會到大飯堂吃飯、看電視、做功課,朝夕相處,日久生情。

「那是誰表白先? 」記者忍笑問。「其實是我表白先的,但一開始被他拒絕了。那時候他在追另一個人,靚女來的,校花來的。」玻璃打趣道,「不知道是不是追不到校花啦,後來是他追我的。」

小學六年級那個暑假,玻璃去醫院覆診,當時同診室有病人患水痘,為降低感染和傳播風險,她回校後被隔離起來,吃飯、洗澡和睡覺都要一人一室。夏天連夜晚都很熱,正當玻璃獨自坐在大飯堂輪候洗澡時,那個男生推着輪椅過來。一開始只是閒聊,後來兩架輪椅愈挨愈近。

「他真的很大膽。」玻璃說,他突然親了上來,那幾秒時間對她來說特別漫長,「我是嚇呆了,發生甚麼事啊!但開心之餘又會有些害怕,突然間出現個姑娘就糟了。」

戀愛時有很多甜蜜難忘的事。學校有很多老師、社工,找機會單獨相處不是易事,他們在後樓梯少人的地方偷偷牽手;男生在課後興趣班學填詞,將Twins的《我很想愛他》改成向玻璃表白的情歌。但臨近中六畢業,兩人因對婚姻和未來的期望不同,無奈忍痛分手。

交友軟件花花世界 殘疾被拒之門外?

玻璃第一次用交友軟件,正因八年前失戀後情緒低迷,想藉此分散注意力和解悶。她最初並沒有在自我介紹或對話中提及自己坐輪椅,「只是當普通聊天,所以沒有特別說。但後來遇到聊得來的,都會有點沉船。那就仆街啦,到那時再說,別人通常都會有些卻步。」

曾經有個男生想約她出來看電影,玻璃說她要買輪椅位,之後約會便沒有下文。玻璃坦言,得知她的身體狀況後,很多男生都不會選擇見面,她如今也放鬆心態,就當多個渠道認識朋友。

去年,她跟一個聊得來的男生相約吃飯,他們年紀相近,兩人見面後聊起兒時看過的卡通、彼此讀書經歷。對方剛好去完日本旅行,還特意送給她一枚御守。「最印象深刻的地方是,那頓飯,我覺得他沒有當我是一個disabled的人去相處。」玻璃說。

殘疾人士經歷過不同程度的身體損傷,在很多健全人士看來,往往需要被幫助、照顧。玻璃跟初次認識的健全人士吃飯,通常她還未出聲,對方都會熱情地問:「你想吃甚麼,要不要幫你夾?」「但他沒有特別那種『我有甚麼要幫你』(的表現),我出聲時他才會幫我,我不會覺得被overcaring,那種相處氛圍很舒服。尤其是他之前從未接觸過殘疾人士。」玻璃說。

「英文『disability』、中文『殘疾』、『傷殘』、『殘障』,其實我不介意別人怎麼叫我,因為無論用甚麼terms,都是把我們歸在一個類別。這些歸類可能在政府政策或者資源分配上使用是ok的,但去認識一個新的朋友,我就不想他這樣分類。」玻璃說。

交友軟件巡查 調情即變關懷模式

關注殘疾人士性權議題多年的游家敏(Carmen)是一位脊髓肌肉萎縮症(SMA)患者,她不僅在交友軟件大方展示自己坐輪椅的相片,還會主動出擊詢問對方會否考慮與殘疾人士交往,她形容這個行為叫「巡查」。「我們看殘疾不應該只看那些最主流的議題,就只有讀書和上班。我們不是機械人,我們都有七情六慾,慾望與性這些議題是將殘疾人士當作一個『人』去看。」Carmen說。

她經常講一個笑話:We are being invited to a party, but we are never being invited to dance.「我們的社交人生就是,對啊,有無障礙(設施)可以去到很多地方,但是我們只是坐在那裏,沒有機會跳舞。我真的很想知道在另一個交友空間,殘疾人士的遭遇會否不同呢?」Carmen說。這個發自心底好奇的問題,成為她二○一八年攻讀理工大學博士期間的研究興趣。她目前在倫敦大學金匠學院(Goldsmiths,University of London)社會、治療及社區研究學系擔任講師,亦會對比英國與香港交友軟件使用情況。

Carmen說,一講到殘疾,在香港最常見的情況是「有些人會馬上轉換到professional mode」。「他們會說,『你是殘疾,oh by the way,我是護士,我是醫生,我是老師,我有學生都有殘疾』。然後就開始問你一些無聊問題,例如『你平時出入自己能不能做到?』」Carmen皺眉笑說。有些問題也令她血壓上升,「例如『你坐輪椅怎麼去廁所?會不會失禁?』很多人lack of language,他們連用甚麼字(與殘疾人士對話)都不懂,不知道與殘疾人士相處有哪些社交禮儀。」

但在英國,對方得知後反應更為平淡。她說:「他們會說,那又怎樣?我也是(殘疾人士)。或者有些人跟我說,他爸爸也是,或者他媽媽也是。」Carmen在英國交友軟件中看見更多殘疾人士的身影,有視障、聽障,甚至兩個星期前中風的人,有些簡介寫得很明白,有些聊着聊着忽然說「我轉頭再同你說,我隻導盲犬要去廁所」。

Crip Pride擁抱自身 打破異性戀父權規範

Carmen分析,香港仍很習慣從醫學模式(medical model)看待殘疾(disability),將其視為一種病態,所以香港交友軟件使用者着眼於殘疾人士做不到甚麼。上世紀八、九十年代起,殘疾研究逐漸轉向「社會模式」(social model),提出殘疾並不僅由個人身體造成,而是環境令人受到限制,「香港從那時起亦講多了無障礙設施,其實就是跟着social model走」。

「我會說放眼整個disability movement,現在已經進入了Crip的模式。」Carmen說,Crip視殘疾為一種身份政治(identity politics),單靠改變制度、物理等環境不一定能解決全部問題,有學者進而提出「Crip Pride」的激進概念,「Crip直譯是一個很negative的字,而Crip Pride具有強烈的革命使命,因為我是殘疾,如果我跟着主流遊戲規則走,我一定是輸家,所以我不應該跟你玩這個遊戲,我應該改你的遊戲規則。」

殘疾人士不只需要應對健全主義社會的遊戲規則,在性方面,一樣受異性戀父權(Heteropatriarchy)所規範。「異性戀父權對女性有一套規範,譬如身材、衣著、言行等等,如果你迎合不了,你作為女性就是不夠美、不夠性感,那就是你有問題。在這套框架下,『殘疾』不被視為具有性吸引力(desirable),社會理所當然地將殘疾人排除在情慾話題之外。但Crip Pride認為,你不需要符合那個標準美,sexy的不是你的身材,而是你的自信。你可以看見遊戲規則正在改變。」Carmen說。

在歐美流行的Crip Pirde,亦給予Carmen很多發聲與行動力量。雖然她如今談起殘疾性權時底氣十足,但以前在香港使用交友軟件,很少以「殘疾」為傲。「你不會主動告訴別人,你不知道別人怎麼想。但是在(英國交友軟件)這個空間裏,殘疾變成了一種常態。他們會覺得,為甚麼不能告訴你?為甚麼我需要擔心你怎麼想?真是天外有天。也令我理解到,原來世界可以不是這樣的。」Carmen說。她目前有一個關係穩定的伴侶,但仍會使用交友軟件,「我沒有打算換男朋友,但是我依然在那裏,因為我覺得這是一個身份革命。我想呈現,在成人的社交圈子裏,我們有一批成年的disabled people存在」。

殘疾毋須啞忍自卑 以Crip解放所有人

Carmen在殘疾性權倡導上戰績纍纍,除「巡查」交友軟件、以學者身份積極發聲,她也寫過「身障甜故」(殘疾人士情色小說),被外界稱作「性勇武鬥士」。不過,如今灑脫敢言的她也經歷過一段至暗時期。

她曾經遭遇過家暴。「我當時的心態就是,我是一個殘障人士,我有一個伴侶,我應該要好好地珍惜。」Carmen說。醫學模式定義下的殘疾是一種缺陷,這也內化成殘疾人士看待自己和伴侶的態度,但Carmen面臨的情況遠非是個人心態問題。

當Carmen鼻青臉腫地去到醫院,醫生看見她第一反應是:「你自己不小心跌落牀,你以後要小心照顧你自己。」當她獨自到警署報案,說她被人打,警察跟她說:「你知道自己是坐輪椅的嘛,我有看報紙的,我知道甚麼叫『照顧者壓力』,所以你應該欣賞你伴侶照顧你,在家裏說話小心一點,盡量不要刺激你的照顧者。」直至她終於分手,身邊很親近的人還跟她說:「你不是吧,你浪費了女人最青春寶貴的時候跟他在一起,到你現在人老珠黃,你下半世怎麼過?但那時候我只是三十多歲。」Carmen說。

她受訪時身在英國,隔着屏幕說起這些時,聲音不住地顫抖:「這段最黑暗、最低處、最逆境的經歷令我去批判。聽了很多這樣的話之後,我才能夠告訴別人,這些全部都是廢話。」

不過比起「性勇武鬥士」,她更喜歡別人叫她「性權的翻土機」,這是台灣義工團體「手天使」給她的暱稱,說她把社會觀念掘到最底,為根深蒂固的殘疾框架鬆綁。

「我說一些大膽言論令你驚訝或者不舒服,是很容易的,但我真正想做到的是改變。我倡議殘疾性權多年來,也收過很多反對聲音,很多殘疾人士家長會說我『帶壞』他們的子女。但我經常提醒我自己,I have to be responsible。Crip Pride不只是為殘疾人士解困,它挑戰健全主義、異性戀父權時也在解放社會上其他人。如果我是殘疾女性,但我都可以發光的話,你覺得其他女性會有甚麼想法呢?」Carmen說。