I人們或許寡言,但世上表達的方式遠不止於言語;他們更享受獨處,但不意味切斷與外界的所有聯繫。畫家含蓄,生性內向敏感。他不斷覺察和咀嚼着內心的孤獨,通過筆下一個個面具人,訴說着人與人之間離散和連結的故事,跟眾人在孤獨中圍爐取暖。資深攝影記者林振東,為人內向低調。他用忠於自己的方式持續觀察與記錄外在世界,用鏡頭瞄準被忽略的人和事,為時代留存導演小津安二郎所說的「餘味」,簡單但動人。他們都用各自的方式,讓外界看見內向與忠於自我的力量。

⚡ 文章目錄

藝術家含蓄:一起孤獨 就是共鳴

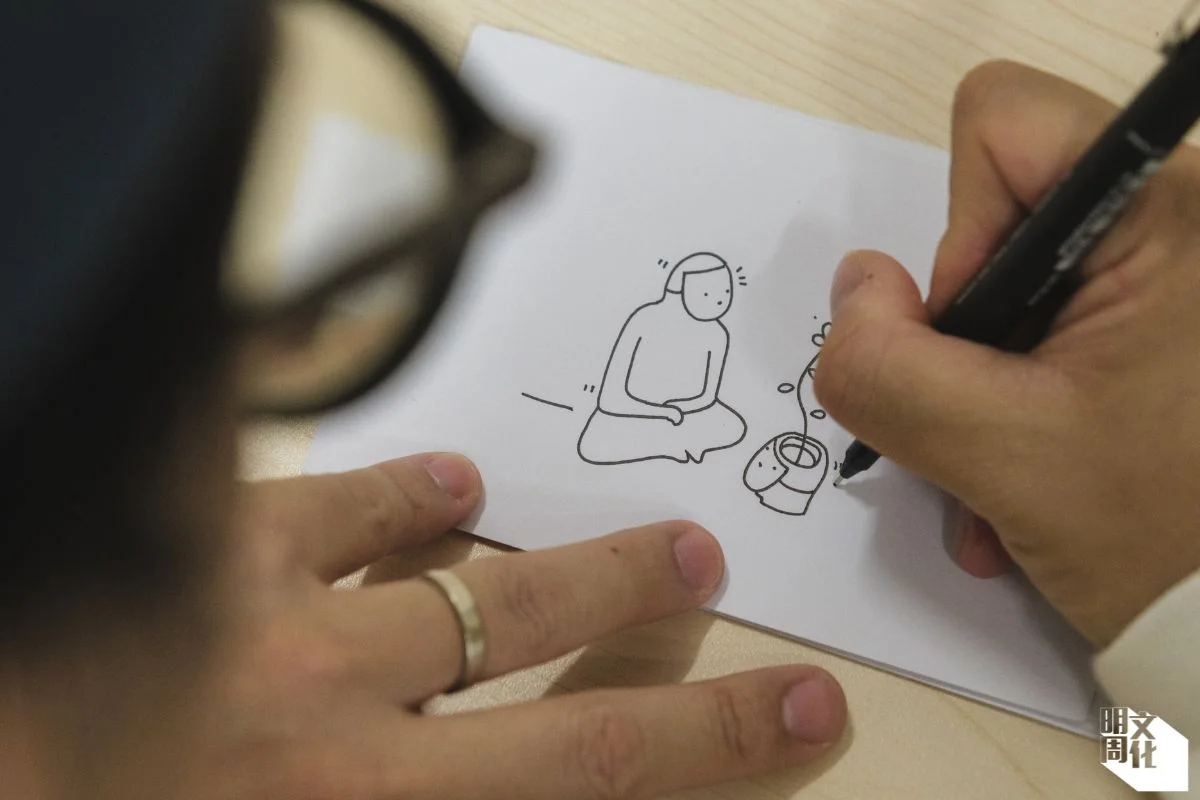

畫一個個戴面具的人

藝術家「含蓄」,人如其名,透露一股I人氣質。去年初,他舉辦個人展覽,開幕當日有逾百陌生人過來捧場。但作為展覽主角的他,卻擔心「社恐發作」,一早交代畫廊無需特別介紹他;到場後,他亦在人羣之中惴惴不安,現在回想起來也忘記當時說過甚麼,只記得累得回家馬上睡死過去。

在畫畫之前,他曾是建築師,二○一四年辭去全職工作,以「含蓄」的身份創作。含蓄生性內向害羞,他說在英國讀書時,打電話叫外賣Pizza都要躊躇兩天,老師和同學也經常調侃他甚麼事都獨自解決,不會出聲。習慣將想法藏於心底的他,畫作亦相當隱晦。他筆下的人物,永遠是一個個戴着面具的人,面無表情,背後的情緒和意涵需要觀者慢慢揣摩。

「我那時在思考自己要畫怎樣的作品。我經常覺得,作品應該是互動的,不是單向地將一些東西告訴別人。所以一個戴面具的人,就好像默劇一樣,你很努力表達,但同時對方要花時間去想像面具後面的你是怎樣的存在。」含蓄說。

不被理解的內向 跟自己好好連繫就夠

去年令他社恐發作的展覽開幕,其實並非是他首場個人展覽,他形容每次開幕都要「捱過去」。他亦曾跟另一位藝術家提起,自己花費很多力氣才能撐過展覽開幕。不料對方卻說:「那些人沒得怨,是自己不努力啫。」

「對我都幾大衝擊。」含蓄說:「原來對於一些E人來說,這種失去的能力,是因為我們沒有努力。其實我可以做到present,我可以去social,但我花的力氣一定比他多很多。他那句你不努力,是沒有錯的,但是不公平。」

內向性格容易被社交活動消耗精力,卻不被他人理解,含蓄將自己的境況融入創作,嘗試用藝術來消解孤獨。他曾經舉辦一個名為「怪人」的展覽:有的怪人長出了一隻翅膀,用它在水中遨遊;有的胸前開了一個洞,在缺口裏栽種出一朵三色堇,每天跟花談天說地;有的頭很大,揭開腦袋看見有大象、長頸鹿、太陽和月亮;有的頭頂坐着一個小人,長得跟自己一模一樣……

對含蓄而言,這些面具人奇形怪狀,跟周遭的人與世界格格不入,很容易被大家標籤為古怪的人。就如他的內向性格特質,也容易被誤認為是怪人。「很多時候,內向被誤會成一個可以改變的選擇。你是主動選擇不出聲,你是主動選擇不跟別人說話,但這並不是那麼輕飄飄。每個選擇付出的成本都不同。」含蓄說。

在他另一些作品中,面具人經常站在洞口前,準備要離開。「我有時候想,如果有個洞可以將我帶走就好了。其實我自己一個人挺好的。」含蓄解釋。

含蓄說,除了內向性格,生活中有很多事情都未必有人能全然理解。譬如,他放棄薪酬優渥的建築師工作,從事藝術創作,身邊很多朋友都不知道他要如何靠藝術維生;他形容自己是易胖體質,但妻子怎麼吃都不胖,對方亦很難理解自己的節食習慣。「很多時候都未必有人可以全然理解你。所以很多時候,你跟自己連繫就夠了,你自己理解自己就好。」

「這種是一種很消極又很積極的狀態。」含蓄解釋,「很積極就是,你不停去做一些事情,主動跟自己對話。但很消極就是,你沒有必要再去尋求其他人明白。」這種狀態,在今天尤其重要。「我覺得這還跟大環境有很大關係。在無力的時候,你怎樣很消極又很積極地去生活呢?」

自說自話 意外連結他人

含蓄說,很多作品都是關於他自己的生活、他自己的孤獨,就像「一個大叔在發噏瘋」。但內向又自話自說的他,以及他筆下那一個個意味不明的面具人,卻意外連結到他人。

他經常聽到觀眾的評價是:「很中」、「很get到」,這是他創作之初沒有預料到的。「孤獨就是,你很少會感覺到和別人有連繫。但原來當一個孤獨的人,遇到另一個孤獨的人,他們那種共鳴,其實也沒有必要去做甚麼連結,只是感覺到相同的溫度就足夠。」含蓄說。也正如他在Instagram個人簡介處寫着:「我們各自在一起生活,各自在一起孤獨。」

訪問時,他剛從日本回來,一周之後又要啟程到其他國家。從二○一九年起,他覺得很難繼續在香港生活,但又不想走得太遠,於是一直處於旅居狀態。他還記得,一九年的時候曾到台北,早上到一個街市裏呆坐着,看着面前人來人往。「啊,這麼平常的事情,真好。」

在別處的日常中,含蓄才重新找回一絲絲自己生活日常的感覺,也在終日沉重的無力感之中稍為恢復一些力氣。回到香港後,他產生記錄普通香港人生活日常的衝動。二○一九年,他採訪收集一百個香港人的日常故事。「那時候我想找到更多的日常來說給大家聽。因為看到別人的日常,對我應對無力感是一種有用的方法,這可能也會對大家有用呢。」

後來,香港爆發移民潮,含蓄在周遊列國之際,也會約見當地的香港人聊天,收集離散港人的故事,至今採訪了逾四十位陌生人。

攰也要繼續連結

不過,內向性格的他,每次訪問都相當消耗精力。每次約見陌生人,他都會提早半小時至四十五分鐘到達,慢慢熟悉餐廳、街道等陌生環境,才能進入舒服自在的狀態。訪問可能只得一小時,但他會將當天餘下的時間全部空出來。「我會超攰的。結束訪問其實都很煩,腦海不停出現,會不會有些東西說錯了?哪些話說得不夠好?會不會得失人?」

但即使身心吃力,他仍然繼續收集故事。他近年創作主題愈來愈多關於人與人的聯繫和理解,就像去年的個展「為何不擁抱」。作品有很多擁抱的場景,太陽與月亮擁抱,一個滿身是洞的面具人與一隻渾身是刺的獸擁抱,一個面具人與一羣鴿子擁抱,畫作靈感均源於這幾年旅居期間收集到的連結故事。

「我這幾年開始做連結的時候,感覺自己就好像一條橋,作用就是去聯繫着人。我可以周圍去,然後做一些對其他人有用的事情,對自己好像挺好的。」含蓄說。

這種好,究竟好在哪裏?含蓄具體說不上來:「這是我應付無力感的一個方法。好像對這個世界有點用,挺好的,我就去做了。」

攝影記者林振東:隱形的記錄者 靜就靜到底

躲避注視隱於鏡頭後的攝影記者

攝影記者林振東入行二十四年,一直衝在新聞現場最前線,作品屢獲新聞攝影獎項,更曾於二○一一及二○一二年擔任香港攝影記者協會主席。然而,作為資深攝影師的他,在社交媒體當道的時代,卻甚少主動在網上現身。他沒有Facebook賬戶,Instagram賬戶每隔數月才分享幾張照片,惜字如金,作風低調。

「內向應該都有這個特質,好像不想被人看到。」林振東說。

他是攝影記者,自己卻害怕鏡頭和注視。以往接受訪問的文章,他從來只細讀文字,見到自己的相片就滑走,不會多看一眼。結束各類團隊工作後的大合照環節,他永遠都是搖頭躲開,嫌自己不會笑,在鏡頭面前不自然。

身為創作者,卻不想被看見,會否有些矛盾?「我從來都覺得,我們攝影師,作品重要過樣子太多了,所以完全不需要理會我的樣子,也不用理會我用甚麼相機、攝影背後辛不辛苦。你看我的相,自然會知。」林振東說。

性格融於攝影靜候餘味

鏡頭之外,林振東避開眾人注視目光,為人低調;鏡頭之內,他捕捉的畫面也透出一種冷調。

二○一四年雨傘運動,數以萬計的民眾走上街頭,撐開的雨傘烏壓壓一片;在佔領區,警員施放催淚彈驅散示威者,白煙彌漫猶如戰場。以上場景都成為了這場運動的標誌性影像。雖然當時的林振東,身處事件漩渦中央,但鏡頭瞄準的更多是靜謐凝定的畫面:金鐘平日車水馬龍的主幹道被封,馬路上空無一人;夏愨道路牌旁,悄然掛起數條晾衣繩;佔領區內,人們支起帳篷,席地而坐,各做各事。

「我有些時候都會拍一些critical moment,但常常都不是正對着那些中心的場景或者時間。前前後後歪啲、一些被人忽略的影像,我自己會比較喜歡。」林振東說。一四年的時候,他經常覺得自己拍的都是「無聊嘢」,是第一眼看上去沒有甚麼特別的相片,但多年後再回看,這些相片卻教他有些觸動。

「前前後後歪啲,留出那種空間,那種曖昧。對我來說,是那件事的餘味。」林振東解釋道。他所說的「餘味」,指的是日本導演小津安二郎曾在自傳中寫道:「電影是以餘味定輸贏。無須太多技法與過分雕琢,簡單平實的生活是唯一的描繪,跳脫繁華之外,真實的情感與單純的幸福,最是動人。」

林振東說,雖然難跟大師作品相提並論,但他一直也在新聞攝影中追求和思索這種「餘味」,在工作之外的個人攝影項目也如是。

他手頭上有一個關於維多利亞公園的紀實攝影項目,此項目從二○一七年開始,至今已累積逾千張相片。除了一九年運動、疫後復常等關鍵時間點,林振東平時沒事都會去維園走一趟,打算以二十年的時間維度來捕捉維園的變化。

他還有一個黑白菲林攝影系列,相片已經多達六千多張,拍攝時間至今橫跨十二年—維園一個戴着面具的男人,留在柏油馬路上的腳印,路邊一座白馬雕塑……當中人物及物件,被忽略的、偶遇的、靜默的,都蒙上一層無以名狀的曖昧。「但我也覺得這是最難的。核心一定很容易判斷,但是如何拍到一些核心以外、又有價值的東西呢?」林振東說道。

忠於自己才成就好作品

他不熱衷捕捉情緒最激烈高漲的新聞時刻,而那些為訪問報道拍攝的人像,無論是重要的政治人物,還是平凡的基層長者,鏡頭的神態總是自然,背景也多數簡潔。

「我是愈來愈偏向冷些、靜些的視角,我九成照片都沒有浮誇的感覺。無論在創作,還是攝影,你會慢慢理解到,你要忠於自己,才能做出一些相對獨立的作品。」林振東說。

在台灣新聞攝影協會舉辦的「2021台灣新聞攝影大賽」中,林振東以拍攝過的香港重要政治人物肖像、不同社運現場和捕捉社會情緒的作品,獲得「年度最佳新聞作品集」。大賽評委認為:「它反映一個成熟、穩定的攝影記者,不止是在各個現場可以做完整的記錄,而且很多元,也能呈現自己的觀點」。

但他也會覺得內向性格有所限制:「其實你叫我去拍小朋友打籃球,可能就會拍得差,我拍不到那些很活潑的東西。」

「不是說我刻意想做一個隱形的記錄者,因為我就是這樣,我沒得選。我們做任何創作的人,作品本身就是你。」林振東說。訪問當天,他一身黑色打扮,這是他最習慣的穿著,也能讓他隱藏於一角,舉起相機留下平實記錄。

「我不覺得隱形的記錄者有甚麼獨特、價值,完全不是。因為我就是這樣的嘛。如果我是一個活潑的記錄者,我都依然是一個重要個體。你跟着自己的個性去努力做一些事,那樣就有價值。在攝影上我有一個定律:你靜就靜到底,動就動到底,你孤僻就孤僻到底,衰格都衰格到底都得㗎。你將你的特性發揮到最強,就是你的最好。」林振東說。