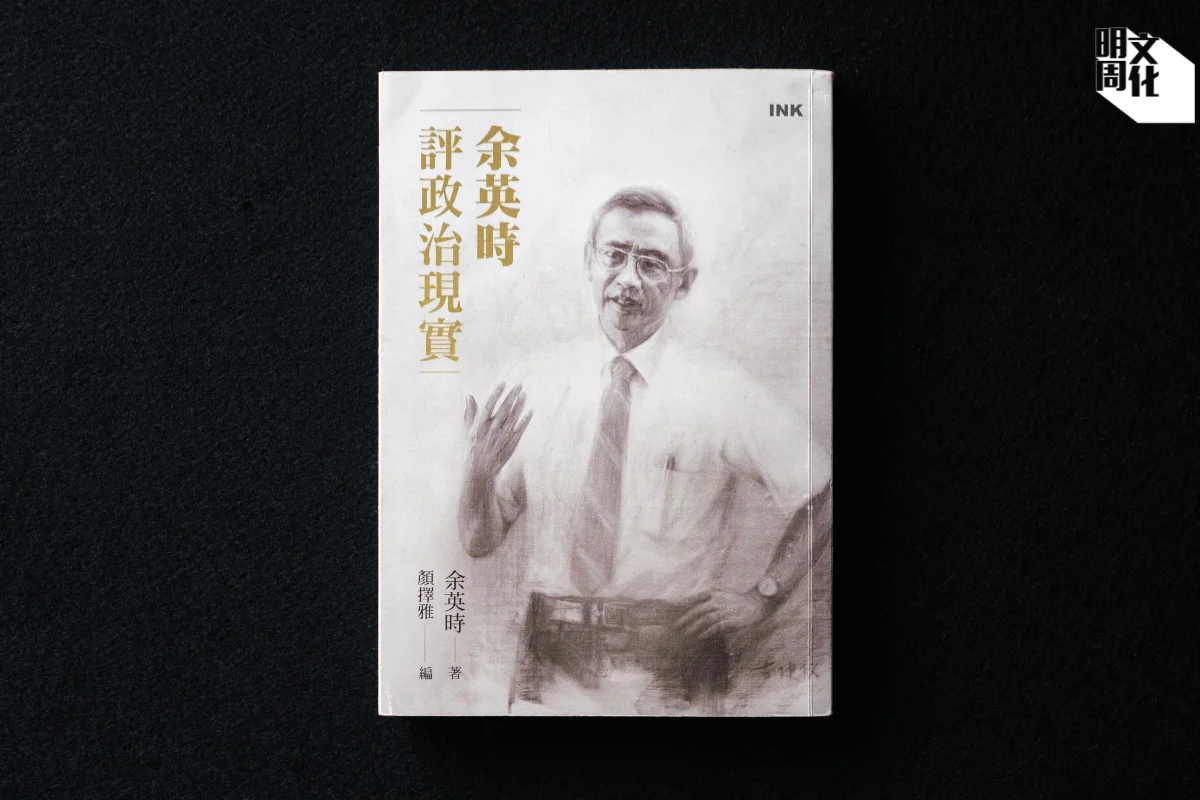

在剛過去的五月,台灣出版社印刻文學推出《余英時評政治現實》,有別於傳記與訪談,是一部余英時政論集。新書由資深出版人顏擇雅主編,輯錄余英時尚未結集的政論文字與訪談,橫跨一九八二年至二◯二◯年,印證多年來其史學思想與政見一體兩面,結合歷史觀察與現實批判,如暮鼓晨鐘,留下精闢獨到的見解。

顏擇雅以筆訪形式,分享是次新書結構脈絡的編輯處理,政論集之出版價值等,她直指這些政論文章呈現最重要的精神,便是「做該做的事,講該講的話」。

明:《明周》

顏:顏擇雅

明:你提到編輯這本《余英時評政治現實》的源起,是因為現有較少整理余英時先生的政論。你認為這些政論文章呈現了他哪些重要精神?

顏:最重要精神就是他常講的:「做該做的事,講該講的話」。他總認為自己說出的事實並不只有他看見,道理也不只有他知道,是別人想說或無法說,或乾脆不想說的。也許是認定說了也沒用,也許是為了賺幾個錢。

余英時則從來不問自己說話有沒有作用,會招來什麼笑罵。他只求無愧於心。

明:可否分享這次結集成書的過程?有哪些挑選的標準?

顏:余英時尚未結集的文章與採訪其實非常多,不是一本書可以盡收。既然這本書定位是他評政治現實,歷史與思想論述就不收了。關於台灣的論述也收入不多,因為台灣的民主化畢竟已經「輕舟已過萬重山」,並非他人生最後掛念。所以本書選文,是以他評論中國大陸與香港兩地局勢的文章為主。

不過,我主動編輯這樣一本書,還有一重要原因,就是我知道余英時的政論不只有本人創作,也有別人做的訪談。像二◯二◯年評論《港區國安法》那篇〈展望香港的前景〉,因為是筆談,等於他親筆寫成的系列短文。二◯一八年〈沒有政權能恃暴力而傳之久遠〉雖是面談,他卻把逐字稿整篇重寫。這時他體力已衰,兩篇都花了他一個月以上時間,當然重要無比。

我清楚一般出版社不會把本人文章跟別人訪談編成同一本。因為著作權處理起來很複雜。但我覺得余英時政論一定要把兩種收在一起。這種事最適合由我來做,因為我有多年為大出版社處理著作權的經驗,別人覺得麻煩的程序,我可以很快完成。後來編好的《余英時評政治現實》一書,作者除了余英時,還有十個不同的訪談者。

明:在編輯目錄,以近年的文章為先,繼而六四為分界線,請問在整理文章時為何有這個決定?呈現哪些脈絡或轉變?

顏:一開始最頭痛的,是哪一篇當序,哪一篇當結語。序本來以為要用一九九〇年那篇〈待從頭,收拾舊山河〉,因為它知名度大,迴響多。

後來,我是覺得放最前面的文章應該要展現余英時以理服人的一面,才決定改用〈家天下、族天下、黨天下〉當作代序。當然兩篇都是精鍊簡潔、神氣昂揚的小品結構。但〈待從頭,收拾舊山河〉特色是慷慨激昂,充滿感染力,〈家天下、族天下、黨天下〉則是說理利落,有一股快刀斬亂麻的氣勢。

我希望這個安排,可以為〈家天下、族天下、黨天下〉一文贏得更多讀者的賞識。這篇完整交代了中國現今政治模式與傳統的關係,可說完美結合了余英時的史觀與政治觀。

這樣,〈待從頭,收拾舊山河〉只能作結語了。大家有沒發現,它讀起來還真的很像一篇遺言?當作結語簡直渾然天成。

編書時我就覺得奇怪,兩篇都那麼好,生前怎沒收入文集呢?今天不可能問到答案了。我只好亂想,難道是冥冥中自有安排,就是要讓兩篇成為這本書的代序與代結語?

其他文章則切成三部分。二〇一八年後的三篇當作「最後見解」放最前面,原因很簡單,就是這三篇最貼近此刻現狀,最重要。「六四之後」跟「六四之前」切開,則是因為余英時的看法有因為六四而大變。這點,光看他怎麼評論「二十一世紀是中國人的世紀」這句話就知道了。六四之前,他對這句話雖然有意見,但不算很反感。

正因為六四有改變他看法,本來六四之前的文章是不必收的。後來特別收入〈香港問題私議〉還有《七十年代》李怡專訪,放最後面,這決定其實是為了香港。我希望把他關於香港九七的評論全收進來。

⚡ 文章目錄

對香港的意義

明:余英時的史學與政見一體兩面,所輯文章橫跨年份甚長,當中哪些重要見解評論可與現時作參照?如今再讀,哪些論述最令你深刻?

顏:香港讀者讀到〈香港的政治變局與社會變遷〉一文,應該可以發現余英時早在一九九七年,就預言了香港將出現地產霸權了。當然他沒用「地產霸權」這四字,他用詞是「大資本家專政」。

近日造成話題的「香港從來不是殖民地」爭議,則可以參照〈九七思前想後〉一文。照余英時解讀,如果不承認香港是殖民地,交接時間何必選一九九七年六月三十日呢?這不等於承認一八九八年的新界租約是合法的嗎?都承認租約合法了,怎能否認一八四二年與一八六◯年條約呢?無法否認兩種割讓條約的有效性,不等於承認香港島與九龍真的是殖民地嗎?

明:在〈展望香港的前景〉的編按(頁52)中,刊有余英時言及「香港是我的一個故鄉」。以他過往的文章,你認為他對香港有哪些重要的見解及情懷?

顏:余英時一生有兩段期間生活在香港,第一段是一九五〇到一九五五,第二段是一九七三到一九七六。第一段對他學識的養成太重要了,所以《余英時回憶錄》有整整四分之一篇幅,都在寫二十歲到二十五歲之間這段香港歲月。

他當時除了在新亞書院學習中國史,還利用美國新聞處、英國文化協會的藏書大量閱讀西方近代思想。他勤於筆耕,參與多種刊物的編輯,離港前發表的文章,一共結集成為六本書,主題全是圍繞着平等、自由、民主這些概念。二十五歲前就寫完六本書,產量是很驚人的。想想他當年如果不是去香港,怎可能有如此豐碩成果?

如果待大陸,一定在五七年被打為右派。來台灣,則思想到處都是禁區,寫文章也不可能暢所欲言。是香港(五十年代)的自由空氣,打開青年余英時的眼界,磨利他的筆鋒。他有香港情懷是應該的。

至於他對香港的見解,從一九八二年〈香港問題私議〉一文可知,他打一開始就不看好一國兩制,對香港前途感到悲觀。他甚至不認為香港工商界人士明白自由與繁榮之間的關聯。這樣,港人就可以理解,他為什麼到了《港區國安法》還在告訴港人:「今天恰恰是為香港爭取民主的最好時機!」前一句就表明他知道困難,但這個「最好」是比較出來的,比較基準是一九八二年以來。

一九八二到二〇二〇算起來是三十八年,余英時等於看到想法跟自己趨近的香港人是愈來愈多。所以他當然不會放棄希望,也不認為港人應該放棄希望。

明:此書的出版,你認為在台灣和香港分別有哪些意義?

顏:跟香港人比起來,台灣人對中共的看法是比較天真的,因為台灣沒吃過左派暴動的虧,解除戒嚴(一九八七)以前也沒有左派文人的活動空間。所以這本書對台灣的最大意義,就是深化台灣人對中共的認識。

至於對香港的意義,我想套用余英時本人的話,在〈香港的政治變局與社會變遷〉一文的結尾:「香港還大有人在,有人,便有希望!」

知識人的公民責任

明:以你個人來說,你認為余英時有哪些值得尊崇的地方?

顏:我最欣賞余英時自得其樂那一面。很多人以為他過世前遇到百年大疫,整整一年半不能見客,心情一定不好。那是不可能的。有人去看他,當然他很開心。但沒人去看他,他想看書就看書,不然看看棋譜,或電視轉播的網球賽,也是很自在的。當然,也要謝謝陳淑平把他照顧得很好。

明:可否分享你和他交往過程中,較為難忘或深刻的點滴?

顏:我覺得余英時性格有很西方的一面,這是較少人提的。例如他一向把已經畢業的學生當作朋友,不喜歡麻煩學生做事,包括編文集。哥倫比亞大學幫他出的英文學術文集上下冊,主編丘慧芬與Michael Duke就不是他學生。他表妹張先玲是「天安門母親」,二◯一二年來台灣旅遊,他也沒麻煩學生去接待,所以只有把我的電話給她。

至於他身上很中國的部分,我有看到一點,就是不愛拒絕別人。二〇〇八年六月底,他來台灣參加中央研究院院士會議,是他榮獲克魯格獎後第一次到台灣,《中國時報》就大打廣告說即將舉辦一場他跟楊振寧之間的對談。楊振寧親共,余英時《歷史人物與文化危機》書中有一篇〈「六四」過後的浮想〉就是罵他的,但沒寫出名字,只給「戴著桂冠的」還有「物理學家」這些線索。兩人不對盤並不算秘密。主辦單位竟然要撮合他倆對談,太瞎了。

我就問陳淑平:「怎麼不拒絕呢?」

她答:「沒辦法啊,中國人很麻煩的。」

後來是余英時一飛到台灣就病倒,當晚就住進醫院。再來七八天,雖然只要醫生允許他還是配合出席一些活動,演講啊,獲頒名譽博士等等,跟楊振寧對談這場卻臨時改換形式,變成余英時自己講自己的,楊振寧則跟別人同台。

這一病折騰了兩年,常要跑醫院,做化療。期間我每次問候,陳淑平都說幸好是在台灣發病,才不必跟楊振寧對談,她說:「這是因禍得福!」

明:余英時多番提及知識分子的公民責任,如「做知識分子的等於一面鏡子」(頁294)、「現代知識分子是『社會的良心』」(頁296)。知識分子最重要的地方是什麼?

顏:余英時從二〇〇二年開始,就改用「知識人」一詞,不再用「知識分子」,所以我也用「知識人」回答這題。

余英時筆下的知識人,最重要是一種自覺,一種不看重私利,純從公眾利益着想,憑着知識與理性去做社會批判的自覺。

博士、教授如果沒有這種自覺,頂多是知識工作者或學術工作者,不算是知識人。

在台灣或美國這種言論完全自由的社會,罵當政者不只不會觸犯禁忌,而且永遠有人愛聽。如果是為反對而反對,不是為了公共利益,這種人也不算知識人,不算社會的良心,頂多是言論市場參與者。

做學問的熱情

明:綜觀余英時一生,有此學養和視野,既有個人努力,也有時代際遇,如果有志青年,以他為典範,可以如何裝備自己?

顏:要做余英時那樣的大學問家,對於研究領域沒巨大熱情是不可能的。例如他選擇中國思想史,就是想知道中國近百年命運,到底是歷史規律決定的,還是中國人自己的選擇。他會對這題目有熱情,當然跟他親歷一九四九年世變有關。

問題來了:親歷世變的中國人那麼多,怎麼只有一個余英時?研究中國思想史的海外學人也不只余英時,為什麼只有他持續關注兩岸三地政局,發表這麼多批判言論?可見,要有余英時那等級的熱情,真的不容易。

所以我覺得年輕人選擇要走學術路線之前,最好三思。

幸好,要做余英時那等級的知識人,不見得要從事學術工作。記者挖掘被隱匿的真相,律師為人權奮鬥,也都可以發揮跟余英時同等級的影響力。這樣的記者或律師只要專業夠強,又不識時務即可。

明:你認為現時華人社會還能出現像余先生這樣的知識分子嗎?

顏:不管哪一個華人社會,都有熱愛自由的人。香港搞不好特別多,因為香港曾有長久時間,都是華人世界最自由的地方。現在問題是在熱愛自由的人裏面,多少人願意不識時務?在我眼中,香港目前還滿多的,雖然有移民潮,卻也有不少人留在香港繼續奮鬥。當然有些人可能覺得不夠多。但余英時是這麼說的:「我想不識時務的人總要有,也不在多,能夠有少數就行。」

PROFILE

顏擇雅,金鼎獎專欄作家,著作有《愛還是錯愛》、《向康德學習請客吃飯》、《最低的水果摘完之後》等。二◯◯二年創辦雅言文化出版公司。