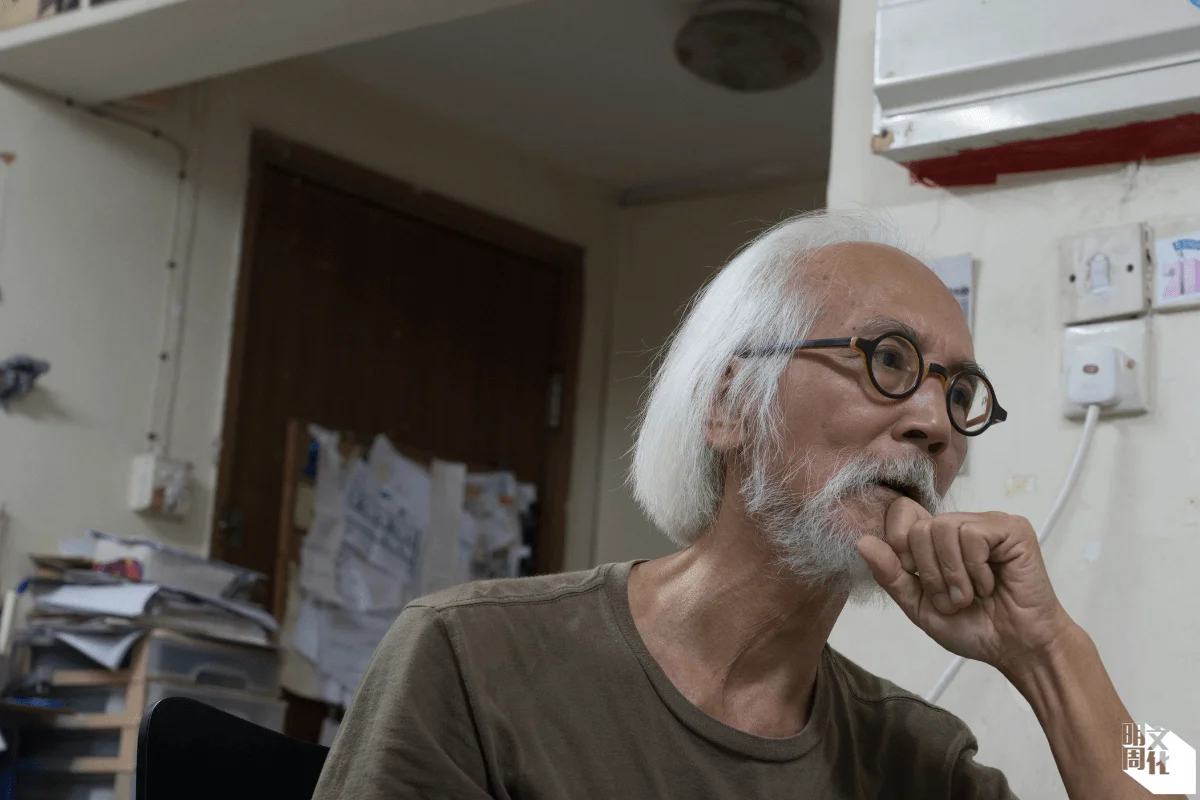

說楊秀卓性格火爆、橫衝直撞,他直認不諱。年輕時創作不斷向社會咆吼,人到中年走進校園教視覺藝術,這位楊sir也像個火球,滾燙地撞擊學生的腦袋,他說,不求栽培藝術家,只願學生找到主體,成為公民就足矣。

然而,時代迎來藝術創作和教育都如陷泥沼的困局,如今楊秀卓已屆古稀,回盼來時路,撫心自問不能同日而語,但他始終想講出教育的可能性:「去到我這個年紀,再不是睇自己,是睇下一代,希望他們的日子,比我這代更加好。」

⚡ 文章目錄

從藝術創作到藝術教育 楊秀卓:教育即自由的實踐

楊秀卓彷彿總是投擲整個生命去做他想做的事。昔日年少氣盛,他一連串的藝術創作正是用力控訴社會的不公義,在一九八七年,他甚至把自己囚禁在牢籠裏四十八小時,繫着鐵鏈與頸圈,滿身血紅地怒吼。那是楊秀卓的代表作《人與籠》,也是他創作階段的一個句號。

「我連自己都擺埋入籠裏面,不知還可以放什麼入去。」當時大概誰也沒料到,楊秀卓會在年逾四旬之時,把自己整個人拋擲到一個名為「學校」的籠裏去。

他說,Teaching to transgress,來自教育學者bell hooks的著作(中譯為《教學越界》):「教育是突破規矩,不要受框架限制。那本書都說了,Education as the Practice of Freedom(教育即自由的實踐)。」於是,他把下半生的火燃燒到校園裏。

剪報成教材 另類的視藝科

在學校任教視覺藝術科,楊秀卓索性從坪洲搬到校舍附近的村屋,一住便差不多廿年。

楊秀卓的家在三樓,連天台,清靜舒服。他說,應該就快搬了,因為都退休多年,而且租金不便宜。但要搬也不容易,因為整間屋都放滿他的學校物品,像資料倉庫,又像一個展覽廳,呈現這位老師的另類藝術教學生涯。

天花橫樑一整列都是黑白人像照,是他第一班的學生。「如果計返時間,呢班小朋友今年三十九、四十歲,人到中年喇。」教了十八年書,對楊sir來說,多少年過去,學生一直都是「小朋友」。還有很多學生的畫作、一疊疊報紙,問他是否收藏癖,他連聲否認,「反而我儲好多剪報,攤出嚟都嚇死你。全部是我的教材。」整個房間是擺滿一盒盒裝着文件夾的儲物箱,寫滿分類,城市街道、音樂、文化、食物,垃圾,全是時事新聞、副刊文章的剪報。楊秀卓形容自己差不多日日都在「備課」:「儲儲埋埋,有啲咩要教,攞起上嚟就知道點教!」

剪報的習慣在他很小的時候就養成。以前他的父親一日買兩份報紙,「一左一右,《晶報》和《工商日報》,我𡃁仔小學便睇報紙,亦因此知道多些新聞,比其他小朋友早熟。」每當讀到好文章,他便剪下來儲起,「去到教書,更加要剪下來做教材,把好文章印給學生,想他們知道社會發生什麼事,可以如何切入事件。譬如這篇講城市,為何連小販都容納不到。這篇講國民教育,打咗三粒星!」幾乎每揭幾張都是用箱頭筆大大隻字寫上「必讀」,打幾粒星,楊秀卓沒好氣地笑言:「唔係啲𡃁仔唔讀㗎!」

如此着緊,事關楊秀卓教視覺藝術科,不是重視訓練學生的繪畫技巧,而是年輕人的腦袋思考。「你沒有思考,是做不到好的作品。思考是從生活而來。」

旁觀他人之痛苦

「創作時,對住一張空白畫紙,第一個問題是,我要畫什麼?那是就在腦裏面,你關心什麼,你如何看生命、世界,如何看自己。」楊秀卓總是看見世界諸多的不公義,那些已經成為他生命的一部分,於是他的創作不能撇開苦難。

美國作家蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)曾提出,人長大到某一年紀之後,再沒有權利如此天真、膚淺、無知、健忘。楊秀卓對苦難的理解,早於童年便深深植根於心。

他六歲左右患上哮喘,一年發作幾次,切身感受身體痛苦。那時媽媽揹着瘦弱的他到東華醫院輪街症,等嗌籌,長長的人龍盡是憔悴孱弱的垂暮老人,即使他尚年幼,已對闖入眼簾的苦況體會到一種共同的痛苦。後來他在跨國煙草公司做會計,出差到韓國、菲律賓,泰國等地的工廠,遍目沙塵滾滾,悶熱侷促,一整天都是震耳欲聾的機械聲,他目睹種種惡劣的工作環境,為眼前素未謀面的工人受苦感到難過不已。

他形容,從小就種下了同理心,但長年以來,自己的狀態是旁觀他人之痛苦。「我自問生活好舒服,但看不少紀錄片、攝影書,講饑餓、戰亂,好惘然,個世界很多苦難,我做不到什麼。不說到太遠的地方,不過是我屋企的街口,見到婆婆夜晚在垃圾站用長棍撩吓撩吓,有罐未開的食物、打開包着餸汁的報紙,放在手推車上。每晚都是看到這些畫面,我就是旁觀他人之痛苦。」

苦難源於不公義,楊秀卓無法對之視而不見,以前創作,橫衝直撞,鬧爆社會,「很多時候是我對社會的anger,透過藝術品把我的痛苦爆出來。譬如香港居住環境空間好窄,我對貧富懸殊好有體驗,便去批評。當我教書時,我放低了自己的憤怒,夠喇。」過去他歇斯底里地控訴,鬧到「都冇晒氣」,於是他嘗試把自己的影響力,從藝術批判轉到藝術教育,直接影響學生。

「不如專心教好學生,如果學生日後成為公民,社會咪有改變囉。直到今日我都仍然希望這個地方會好一點。」

出版《帶個腦返學》:教育的意義 覺醒的創作

楊秀卓的老師路有點迂迴。不似一般按部就班地升大學讀教育文憑做老師,或者由教學助理做起。他在中環打滾十六年,再浪遊歐洲,兜兜轉轉,三十九歲才重返大學,與十九歲的同學坐在課室上堂,四十二歲留着一頭one-length長髮就走入中學教書。他認為這樣的人生經驗反而是一個優點,跟學生講故仔,討論社會。

「我頭一、兩年都懵懵哋,教一些技術。之後問自己,如果我教畫畫、搓泥,跟商場興趣班有什麼分別?那些導師勁過我啦,為何學生要回來學校?」他抱着這個疑問去研讀教育理論書,確信教育是教出一個公民,是學生自我意識的覺醒,「認識自己,還有和他人的關係,即社會、世界。想他們找到自己的主體性,如何構成有內涵的人,有愛,對人有關心。我希望我的學生是這樣的人,多於成為一個藝術家。」

楊秀卓形容,自己初初教書,根本是個「火球」。他壓低聲線地宣告:「我要拯救每個細路!我要燃燒你們每一個!」說畢,也笑言:「真係好肉麻,現在我講起都毛管戙。總言之把火係好旺,不過不是憤怒,而是熱情,有愛在裏面。」

每當上課鐘聲響起,楊秀卓踏進課室,先用幾分鐘跟學生聊聊最近社會發生的大小事。「嘩!你知不知某餐廳剋扣員工食飯錢,有冇聽過呢單嘢呀?」一把花髮的他恍如在公園議論紛紛的叔伯,周而復始,學生自然留意多了新聞時事。

譬如○九年菜園村清拆事件,他會問學生,如果屋企被人這樣剷走有什麼感覺,其實是討論何謂家園,甚至向高年級學生談得深入點,講土地運用的概念。「土地和家園對一個人的根有幾緊要,或者利東街規劃,都是城市街道,居住文化,和人的生存狀態。他們一聽便會有自己的思考,價值批判。」當然,他會順手拈來不同藝術家的作品例子,把藝術史扣連到現實,激發年輕學子藝術創作的腦袋。

潛移默化下,他的學生的作品往往充滿創意和批判。楊秀卓把逾百個學生創作輯錄成書《帶個腦返學》,當中的創作主題跳出校園框架,涵蓋身體意識、城市發展、環境保育,食物和土地,還有關懷勞動階層,時而諷刺尖銳,時而叛逆創新。

其中一個令楊秀卓印象深刻的,是以反核為主題的作品。他曾在課堂上談論核電,追溯切爾諾貝爾核事故的歷史,「那個學生從福島核電廠爆炸,聯想到鄰近的大亞灣核電廠,於是拼湊電腦底板扮城市,裝上幾柱香,拍攝出核事故下都市淪陷的場景,我見到大讚好嘢!」

與學生同行一段路 楊秀卓:人不是容易改變到

生動有趣的教學相處,多年來楊秀卓都深受學生愛戴,畢業後亦保持聯繫,他會去以前的學生經營的咖啡廳吃早餐飲咖啡,有時在講座分享會,總有學生上前跟他打招呼,神奇在楊秀卓幾乎認得每個學生。他說,自己身體差了,但記性依然好。

當然,未必每個學生都受他一套,不過楊秀卓從不因此而判斷成功失敗與否,「十個學生,有五個教到,我已經心滿意足。因為這樣才是我相信的教育,人不是容易改變到。」常言愛之深責之切,楊秀卓對着年輕人卻收起怒火。他提到,有些生於富庶家庭的學生,反對劏房等居住問題的控訴,面對他不認同的價值,他往往坦然面對,「因為人真的有很多可能性,每個學生行的路都不同。」

這麼多年來,他經常如此鼓勵自己:「來到學校,我和這班細路行他們人生的一個階段。有學生行行吓,唔啱傾走開,唔緊要,byebye。有的喜歡我,一起行,這一段路我們一齊成長,我都受你影響。」

同行路上,楊秀卓總是被學生的生命經驗影響。「聽到學生的故仔,就知確實家家有本難念的經,社會複雜到不得了。我常常讀到社會貧富懸殊,但他們告訴我更具體的成長挫折,擴闊我對生命、社會的認識。」他發現,自己漸漸對學生有更大的包容,「有個學生欠交功課。原來他畫畫是要等家人睡了,才有空間打開桌子畫,畫到一、兩點。我聽到好悒,我把口都收檔啦,鬧咩啫。其實是豐富了我對人的不同狀況的同理心。」

這位老師往往花很多時間陪學生聊天,也喜歡帶學生出去聽音樂會,看電影和舞台劇,「有些學生爆粗、食煙,我都不會阻止,學生反而會奇怪我這個老師沒多管。我覺得,你都未接納他,談什麼教育?第一步是接納他們是這樣的孩子。」有次,他和一個中一生看完舞台劇後,送對方回家,在樓下等待的家長感動欲哭,因為從沒想過孩子會跟老師去看藝術,「當學生肯黐我,後續便是教育了。」

「所有教育,到最後都離不開自由價值。」楊秀卓說來語重心長,期望學生對社會、自我意識有覺醒,再抽象一點,便是認知公義和自由。

「如果他明白和珍惜作為一個人好重要的是自由,一種選擇的自由,那麼他行出學校,他的生命上已經有了質變。」

如此特立獨行,楊秀卓打從心底感激遇到當時的陳校長。「我真的遇到一個非常好的校長,陳校長是我的恩人,我這一世都記得。沒有他,是沒有今日的楊秀卓。」他坦言,昔日對方並沒嫌棄自己毫無教育經驗,也從不過問他的教學方法,更不會要求什麼比賽獎項殊榮等。「陳校長是很有愛心的基督徒,對教育很有承擔,對老師、學生好好,是真正的教育家,more than 一個校長。」

二○一三年,楊秀卓退休了,離開全職老師崗位,往後還是繼續做不同的藝術教育工作,做工作坊導師、講座分享,參加藝術創作計劃等。時移勢易,關於教育和創作環境,他深明如今不可同日而語,「坦白講,我那一套教學已經是past tense。」現實是無奈,但他明言,更着緊的是他實在不願打沉其他人,出版新書《帶個腦返學》,亦是為了講出他的教育理念,讓人看見藝術教育的可能性。

生命的韌力 老套之必要

已屆古稀之年,楊秀卓說,現在的狀態,是一種韌力。

「不是以前燃燒滾動,而是軟綿綿的,還是有力,但不是從前砰砰聲似的。Passion沒變,魄力就差了。啲火慢慢細,未熄,仲燒緊,有種韌力。」持續燃燒大半生的這團火,着實難得,他又拋出一句「好老套」,說是出於對香港的愛。

「我在這個地方長大,活咗七十年,點會冇感情。好想在這個地方,燃燒自己⋯⋯這樣說好核突⋯⋯做啲嘢啦!這份感情令我繼續做下去,希望這個地方日後會好一點,下一代會活得好些。」他數起同代人,莫昭如、雄仔叔叔(阮志雄),May Fung(馮美華),「大家團火都冇熄。」

被問到會否覺得生得逢時,左耳失靈的他重複幾次才聽得清楚。「係,我認㗎。我是戰後嬰兒潮的一代,享受香港最好的日子,啱呀,生得逢時。所以,真的,我欠了香港很多。」

他說,成長時無論電影、雜誌、流行文化和音樂等,有很多精采的文化活動,又能夠在學校實踐信念,「如果說遺憾,可能是太遲讀書了。如果早十年讀書,有多點知識,可能做到更多,影響更大。但倒過來看,也儲了很多不是一般人會有的閱歷。」

人到老年,楊秀卓回顧我城,儘管從前他有很多不滿,如今卻感恩有追求夢想的自由度。

「生得逢時,我攞到太多好的東西,既然我活得那麼好,不是這樣就夠。去到我這個年紀,不再是睇自己,我都想香港下一代活得更加好,有更多空間創作,見到更多東西。希望下一代的日子,比我這代更加好。」他看似豁然面對,也坦言,自己有生之年,未必看到這樣的一天。

在看不到希望的世代,如何活下去?向來快人快語的楊秀卓,靜默了半分鐘,是訪問裏最長的一次安靜。

「好老套啦,活好每一日。」

PROFILE

楊秀卓,香港大學畢業,主修比較文學、藝術史。從七十年代初到八十年代中,曾在美國跨國公司任職會計,見證過新自由主義經濟的興起,及各大財團以全球化之名掠奪他國的資源。其間,業餘搞藝術創作。