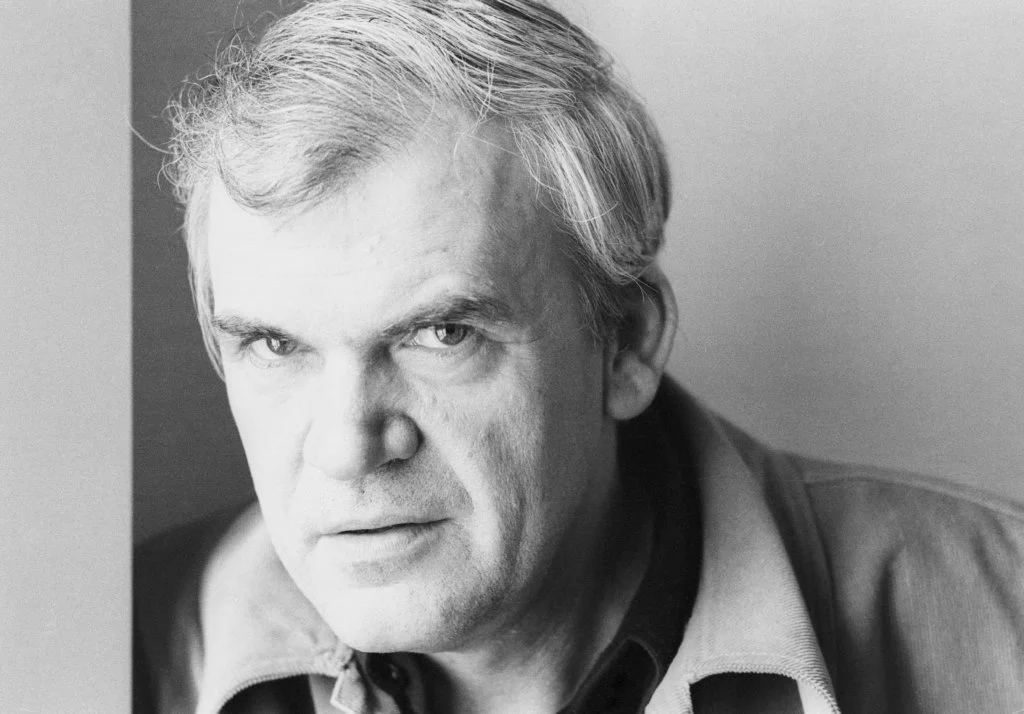

二十世紀最偉大的作家之一,米蘭‧昆德拉長眠於異鄉早變成故土的法國,終年九十四歲。一個老戰士,就此告別人世。那個諾貝爾文學獎的競猜遊戲,將永遠失去可供炒作的其中一個熱門人選,但在文學疆土他早已榮耀滿滿, 贏得全球萬千讀者的心。

⚡ 文章目錄

反抗極權 流亡法國

米蘭‧昆德拉的傳奇,始於一九二九年,他出生在當時還沒分裂的捷克斯洛伐克,自小於音樂環繞的家庭氣氛成長。一九四八年,他像大多數青年一樣,對共產主義懷有滿腔熱誠,加入共黨,但兩年後,他強烈的個性與獨立氣質被辨認出來,結果被逐出黨。那時他正在修讀電影課程,學業因此中斷。在那個國度,不入黨就冇運行,於是一九五六年他再次入黨,一九六八年布拉格之春,他支持改革,一九六九年被逐出作家協會,一九七○年再被逐出黨。國家容不下異議聲音,一九七五年昆德拉流亡法國,一九七九年他被捷克褫奪公民身份,一九八一年正式入籍法國,從此再沒回去。

昆德拉早期仍用捷克文寫作,出版重要作品如《玩笑》、《生活在他方》、《笑忘書》等,其中一九八四年出版的《生命中不能承受之輕》,瘋魔全球讀者,最早的中譯本由韓少功從英譯本翻譯,在華文世界熱銷,那時候的文學青年幾乎每人手中都有一本,影響整整一代人。米蘭‧昆德拉也成為偶像級實力派作家。

一九八八年出版的《不朽》是昆德拉最後一本用捷克文寫作的作品,自此以後,他改用法文寫作,也把捷克文舊作全數翻譯成法文並作最終修訂,所有譯文都得遵循他指定的法文版本。一九九五年出版的《緩慢》是首部用法文寫作的作品,進一步確立他作為法文作家的身份。二○一一年他的全集給編進法國七星文庫,在文學裡找到最後的歸宿。

他在文學上的態度,跟其政治態度一樣,決絕與不回頭,不是棄國他去,而是毅然另築故土,新的語言新的文化從頭細說從前。他有的是強大的意志與理性,不遵循世情。他看透生命的本質,悲劇無可躲避,人要苟活,最少要懂得笑,向命運開玩笑是人類僅存的最大武器,人有本事用喜劇的態度來對待世間的悲情與空無。

敵人消失?反抗未完

作為一個擁有特殊政治身份(從鐵幕捷克流亡至法國巴黎)的寫作者,他的異議性與話題性,在八十年代末達至高峰。當共黨倒台,故鄉也加入歐盟,流亡不再必要,他要反對的敵人似乎已經消失,他變成像唐吉訶德那樣的人物,對著某種過去的權力幻象嘮嘮叨叨,盲目放箭,像個可悲又可憐的過氣戰士,活生生是他所書寫的玩笑。在部分對他嗤之以鼻的西方評論家心中,昆德拉就是這樣的一個形象,在法國文壇也沒受到特別厚待。可是,每當他的書出版,卻總會成為話題,攀上法國書店的暢銷書榜,尤其他改用法文寫作後,在法國境內仍是受讀者愛戴的作家。

即使今時今日重讀名作如《生命中不能承受之輕》、《笑忘書》、《生活在他方》、《無知》等,都可再次印證某些命題的輪迴不息,在時代中不曾泯滅。經典是甚麼,照卡爾維諾的說法,是經得起時間考驗的作品。要經得起時間考驗,就必須看穿時間的偽裝性與歴史的虛假。昆德拉所書寫的,超越一切政治寓言,直達核心:人在權力面前的無力感、命運的必然與偶然、存在的輕與重、流放。這些困擾著現代人的思考,從來沒有過時。只是因應不同場景,換上不同外衣。為了反抗遺忘,書寫是一種抵抗。所有的異議聲音,成為時代的背景音樂。

不曾過時的反思 笑到最後

昆德拉在二○一四年出版的新作《無謂的盛宴》裡,寫關於斯大林的一個小故事:

斯大林告訴部屬,某天他去打獵,看見二十四隻山鶉在樹上,但他只帶了十二發子彈,於是他先開槍打死十二隻,再走十三公里回家拿了十二發子彈,才把還棲息在樹上的十二隻山鶉幹掉。部屬聽了,都默不作聲,沒有人笑,也沒有人質疑甚麼。後來在廁所裡,赫魯雪夫不屑地吐口水,罵斯大林根本在說謊。這一幕,被躲在廁所外偷看的斯大林看到了。

這裡的重點是,接下來昆德拉借書中兩個角色說出:沒有人明白斯大林是在開玩笑。當然,因為他身邊已經沒有人知道甚麼是笑話了。

來到晚年,也許有些人覺得昆德拉老了、過時了,但他繼續歌頌玩笑與喜劇的力量,否決所有煞有介事與自以為是的意義。他不隨俗,不討喜,深居簡出,拒絕接受訪問。

二○一九年,昆德拉被褫奪捷克國籍後四十年,獲祖國主動復籍。因昆德拉向來討厭儀式,捷克駐法大使只是直接送上相關文件,據說昆德拉接過了也只是說謝謝,往後也沒打算回捷克居住。他曾在小說中多次寫過,「榮歸」的虛妄,故國早已改變,鄉民也不關心你在外的遊歷,一切都是無關重要的。但是這件事有其特殊意義,昆德拉用一生示範了,即使對抗的權力從沒消失,一定要活下去,且要活得夠久,比當初壓制你的人更久。是的,就看誰笑到最後。