「在風雨飄搖的日子,像我這樣經歷過八九年,一九年來到香港的人,余先生(余英時)在我心目中,是我們的守節者,傳道人。」何曉清以流利的廣東話說。

她指余英時是人生導師,情誼深厚,但她坦言,不是出於師生或認識一位知名學者的因由,才對余英時的言行身教特別深刻,「余先生啟發我的不只是他的寫作和學術,同樣重要的是他的生命。他是用生命活出他的價值。我經常強調,余先生的人文關懷是普世的,屬於每一個人與他有心靈密碼的人。」

⚡ 文章目錄

余英時的鄉愁 出走的家園

去年九月,現為香港中文大學歷史系副教授的何曉清以「出走的家園——讀余英時先生」為題在中大舉行講座。那是余英時與世長辭一個多月後。對於賢師離世,她感到莫大的傷痛,更親赴余英時於普林斯頓之墓園拜祭悼念。

何曉清認為,余英時的一生有多次「出走」,但他一直都在守着一個「家園」。

她解釋,余英時第一次出走,乃童年從城市出走到潛山故鄉山水間,避過戰亂,亦不屬國、共兩黨;第二次出走是余英時於北上的火車故障時,下決心留在香港;第三次是新亞書院推薦他為哈燕社訪問學人,卻只能以無國籍人士自我放逐。

「他出走後,為了我們這羣生活在別處的知識人,重建了家園,是一個精神家園。」

她所指的是八十年代中國自我放逐與流亡知識人。「他真的是從日常生活中關心我們,幫助大家安身立命。自我放逐與流亡知識人離鄉別井的彷徨、掙扎,家國兩難,生死去留,有些痛是能講到給人聽,更多的時候是無語。這種出走、流亡的痛,是講不到的。但余先生都很明白。他雖然早已離開那片土地,卻完全明白一代又一代人的掙扎。」因為懂得,所以慈悲。在何曉清眼中,余英時才是最有鄉愁的人,「余先生說他沒有鄉愁,但其實他的鄉愁是最深沉的。 Action speaks louder than words(行動勝於說話)。」

對於異鄉人,這樣一個精神家園,便是心安處。「在這樣的歷史環境裏,我們如何和時代自處?我常常都想起余先生,他會怎樣想,如何抉擇?」何曉清形容,余英時不只是老師,更像好朋友,「你知道他會在這裏支持你,明白你做的決定。這不是偶像崇拜,而是我們的身份認同、價值,他和我們同行。」

無論史學研究、海外生活,甚至任教中大,對何曉清來說,余英時都扮演着重要角色,但她總是強調,他對自己的影響並非劃分哪個人生階段,而是全面立體。「他不只是教我如何做學問、研究計劃,更重要是教我如何去做一個人。『時窮節乃現』,余先生是守住了知識人的節,他既守現代民主自由的理念,同樣地實踐傳統的士大夫精神,為生民立命。」

回到新亞書院 何曉清與學生同行

余英時與新亞書院緣份,始於一九五〇年,到了七十年代更出任新亞學院校長兼中文大學副校長。夏天溫熱的風吹過新亞圓形廣場,畢業生紀念牌第一個刻上的正是余英時的名字,紀念這位首屆新亞畢業生。

何曉清追溯先賢之路:「當年錢穆先生等新亞先賢避秦而來,希望改變『亡國亡天下』這種既失國家又失文化的宿命。」昔日桂林街上辦學,手空空無一物,慢慢成為山上幽靜的書院,作育人才,「這個校園對我來說,不只是一份工作。」如今換她來,繼續守該守的道。

四年前,何曉清申請應徵中大歷史系副教授,由余英時為她撰寫推薦信。一九年終於來港授課,那時我城盡是煙硝烽火。出發赴港的前一天,她探訪余宅,對此行憂心忡忡,當時余英時留給她兩句說話:

「你要好好做一個學者,做學問。好好去教你的學生。」

看似簡單的話語,卻承載很大的重量。何曉清一直把囑咐牢記於心。「我一路走來,荊棘滿途,總會記住余先生跟我說的這兩句話,」她以哽咽的聲線續道:「要好好做一個學者,要好好地守住我的同學。」噙着淚的雙眼,卻不掩倔強。

她過往在哈佛教授關於一九八九年天安門運動及其影響的課程。多年來,每一年香港都為她在黑暗中亮起燭光。如今她來到這裏,也想守護這裏的學生。

「如果學生出什麼事,我如何面對他們的父母?我心痛學生,我們共同經歷歷史,同時我覺得有責任讓同學們瞭解歷史,從歷史中思考當下。那時不是說想起要守什麼道或價值,更多的是基於原則底線的本能反應。我從余英時身上學習到,不一定要跟從主流,但要保持良善與公心,無論是處於權力的邊緣,還是面對後真相時代的民粹、民族主義。我時常提醒同學:不能成為自己反對的人。」因此就算有不同意見,她也會和學生分享。

如今,她依然與學生同行,「希望大家可以守住我們的校園,我們的community,深耕細作。我總是覺得,中大是一個很可愛很特別的地方。」她最初來中大任教時,被安排到較近辦公室的班房授課,但她主動提出,想到新亞去。「於是就改了在新亞上課。每一日下課後,同學們會與我一起行落山。三年來我們一齊在山城同行。雖然他們笑我走路很快。」這些山上同行,課後一起吃飯聊天,逛書店,看紀錄片,每個微細日常都是師生彼此陪伴的力量。「我們有大家。外面的世界改變不了,但我們可以在自己的位置上力所能及,盡力而為。」

早前她有位學生離港,她到機場送別時,學生的父親向她道謝,感激她照顧他兒子,她卻認為:「其實他們(學生)都在照顧我,不然怎叫同行?因為他們,我還有希望。我守護佢哋,佢哋都守護我。」這種深厚的師生情誼,早已遠超於一份高薪厚職。

沒有余英時的時代 人文主義的薪傳

好好做一個學者,好好教學生。何曉清牢牢謹記,余英時之所以重視人文精神,因為教好下一代,正是靠人文精神,從此由一代人影響整個社會的進程。

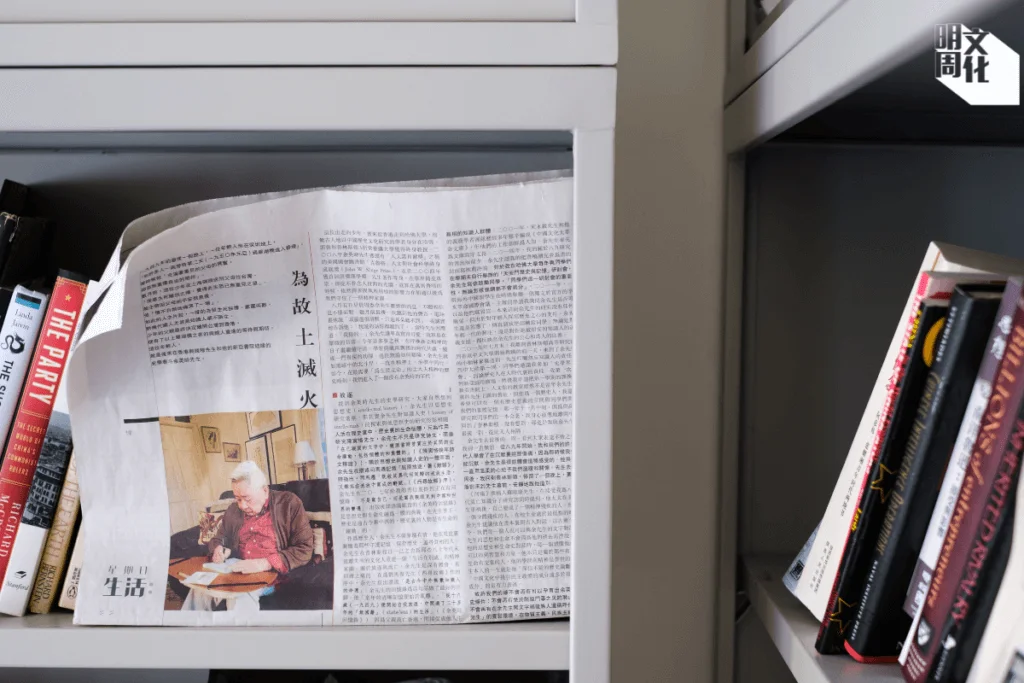

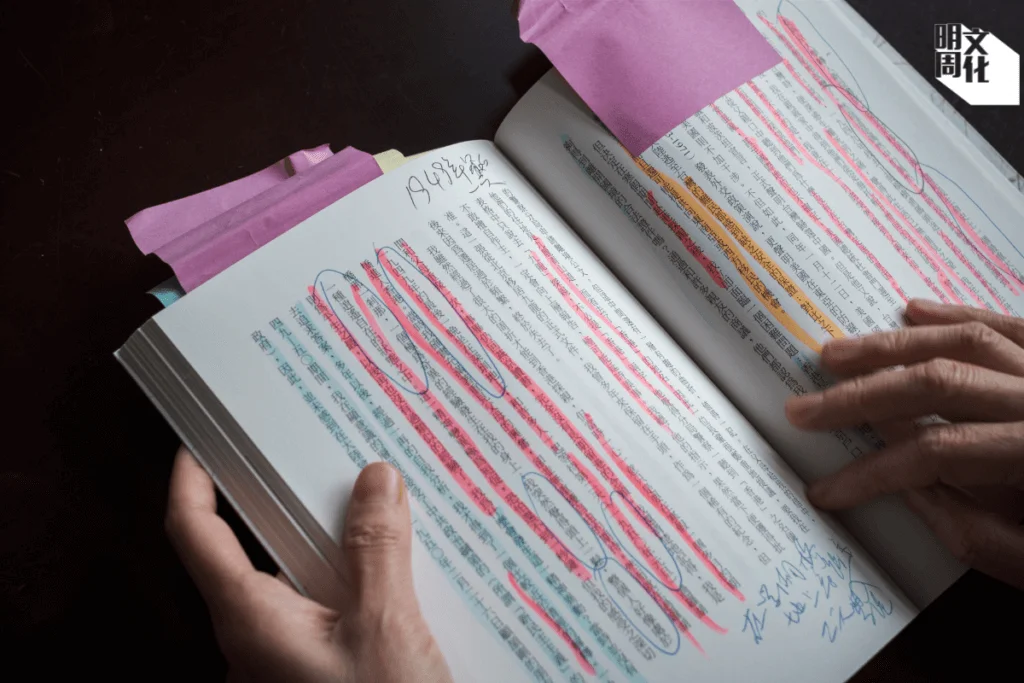

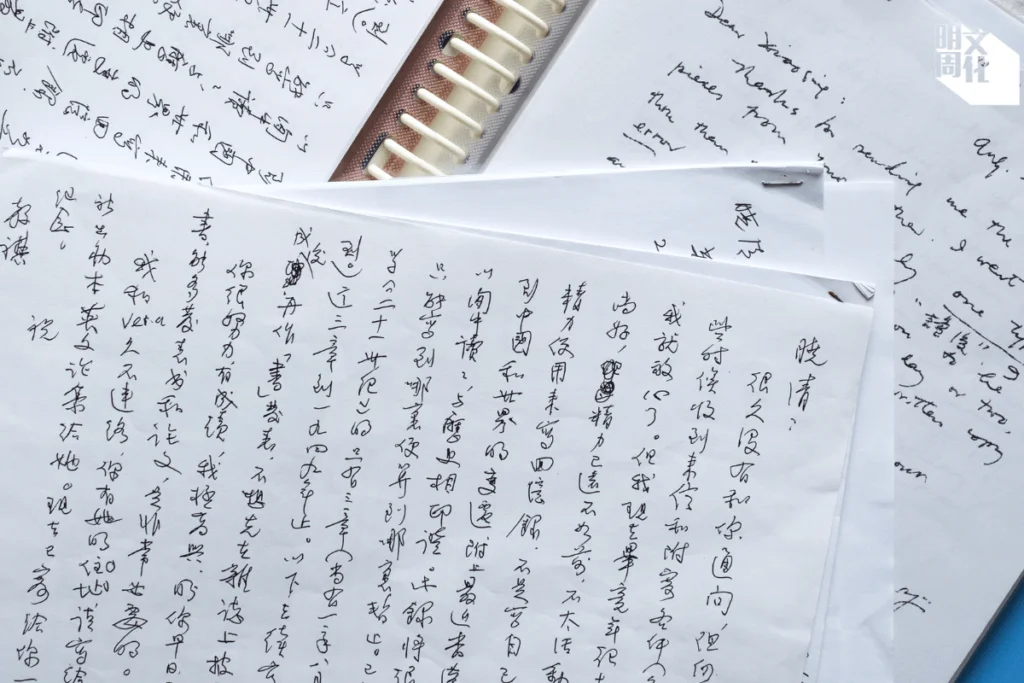

她認為,大家很熟悉余英時的思想史研究,但除了intellectual history(思想史),同樣不可或缺的是history of intellectuals(知識人史)。讀余英時的生命故事,正正是和他的對話。「余先生曾經在書信中跟我提到,他寫回憶錄『不是寫自己,而是寫我親眼見到中國和世界的變遷』。我們可以去和古人對話,讀他們的書,就不會覺得孤單。如今我們也可以通過余先生的文字,與他對話。從這個意義上說,余先生從未離開。」

顧思齊曾為余英時《重尋胡適歷程》撰寫之書評中,如此推崇:「我們應當慶幸,在沒有胡適的時代,至少還有余英時。」

如今余英時已逝,到了「沒有余英時的時代」。

何曉清表示:「一個時代的終結,是因為產生余英時先生的土壤沒有了。沒有了免於階級鬥爭的潛山山水,沒有了讓第三勢力流亡知識人『無所顧忌地追尋自己的精神價值』的自由。但薪火總是會相傳,生生不息的。好似我在〈出走的家園〉講座那一晚,看到同事、校友,同學,公眾,坐滿整個演講廳,我覺得那就是幾代人共同的歷史傳承。每一個人都可以守護,守節守道。種子播下了,總有一天會看到開花。」

PROFILE

何曉清,現當代中國社會和政治研究的歷史學者,現為香港中文大學歷史系副教授。她畢業於加拿大多倫多大學,獲碩士和博士學位,並曾於哈佛大學費正清中國研究中心從事博士後研究。她的首部著作《天安門流亡:中國民主抗爭的聲音》被亞洲協會的中國檔案評為二◯一四年關於中國的五大書籍之一。曾任教於哈佛大學,韋爾斯利學院和聖邁克爾學院。她教授的關於一九八九年天安門運動及其影響的課程連續三年獲哈佛大學卓越教學證書。二◯一六年她獲選為該年度百名中國公共知識分子之一。