現在談言論自由我們習慣以「日漸收窄」來談。然而在閱讀香港報業史的過程,我看見的其實是言論之路從來都相當狹窄。無論是二十年代設立的報界審查,抑或是三十年代報紙上那些一格格空白的天窗,無一不告訴我們,殖民地香港處處都是底線,處處都是約束。事實上所有殖民主都同樣,英殖政府花了不少時間來練習的審查術,並沒有比誰來得寬闊。正如香港在九七後,殖民主離開所必然經歷的各種苦難,其餘震到了現在才漸漸蔓延開來。每個時代的輿論都如此吵鬧,只有塵封的文件資料靜靜躺在檔案匣內,觀望政權易手時的各式嘴臉。

1900年代的言論低氣壓

參考現存的香港早期報業研究資料,我們可以發現,因為在報紙上發表言論而受文字獄者、因為報刊立場而被查封者不計其數。香港是個有趣的地方,因為地域問題,也因為歷史問題,各式言論都在香港尋找到立錐之地,但這塊地往往不是什麼安逸之地。香港不單要與內地協商,早期同樣也要猜測英殖政府的底線。

早在1905年,報人李鵬章(字大醒)便因為在《世界公益報》轉載諷刺時局的漫畫,而被港英政府驅逐出境五年。當時華人羣體認為美國政府歧視華工,頒布限制華工入境禁約,省港各報就此事多有批評,當時由李大醒主理的《世界公益報》亦同樣。當時轉載的漫畫題為《龜扛美人圖》,是廣州漫畫家何劍士特地畫來嘲諷美國人之用。英殖政府認為李大醒轉載這幅漫畫,影響在港美國人的感受,以為來港無轎可坐,打擊殖民地香港的威信,故馬上拘捕總編輯李大醒及當時該報督印人。首次執行文字獄,向華文日報開刀,也由此起。有趣的是,1906年《香港少年報》創刊,報內發表大量的社論文字,宣傳革命救亡。但很快便因為革命言論而被兩廣總督岑春煊命令禁止進口。銷量大減的《少年報》在1907年間因財政問題停辦。 可以說,早期香港的報刊言論已經面對各種檢驗,在殖民政府的管理,以及殖民地的身份限制底下,各式報紙旋生旋滅。

華文報審查體制

二十年代香港的幾場大罷工,使英殖政府的華文報業審查機制更加嚴厲。1922年海員大罷工、1925年至1926年間的省港大罷工,經歷大量的港人離港回到內地、本地的華人對罷工的響應,都令殖民政府明白到加強管制華人社羣的需要。作為傳遞資訊的媒介,報紙言論首當其衝。1928年5月,華民政務司組織報紙檢查處,開始審查本港所有華文報章。本來在殖民地香港創辦報刊雜誌,條件很簡單,只要有3000元支付註冊費便可。但公開的條件照樣實行,並不代表背地裏的干預不存在。現時翻看早期報紙,不難看見有當日送審的通告。

當時報界公社所謂「輪值華字日報主任」,其實是指華人報紙之間輪流當值日生,把當天各報需要刊登的稿件往華民政務司署審查。在這段期間,許多針對內地政局的評論,以及對英國時政批評的文論,仍然面對所謂「審查」的規管。1926年《大光報》的主編張亦鏡回想任報紙編輯的過程,提到自己在內地無法批評「五三慘案」,到了香港,報紙仍然忌諱殖民政府,不能發表意見。

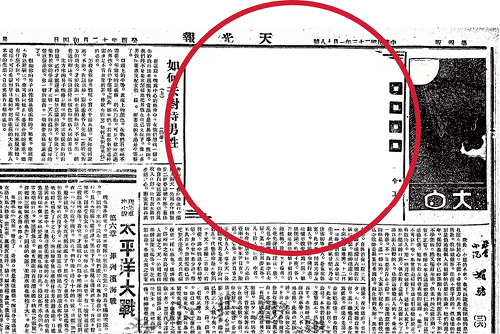

情況到了1930年代,由於日本問題,更為嚴峻。在中日戰爭尚未正式爆發前,英殖政府已經就相關議題展開言論檢查。輕者刪去一節,以「OOO」「XXX」等符號代替,重則全篇抽起不得發表。1937年間,文人因時局南來,在香港繼續辦報,仍然受制於檢查制度,雖然立志作抗日機關報,卻必須把「日寇」、「日敵」等用語轉變成「日X」來代替。

言論自由似乎是存在比較層級的。某地比某地不自由,於是,人們便到較自由的一方去,繼續以身試法,測量自己可以牴觸的界線。而在界線允許的範圍內各出其謀,繼續辦着自己想辦的事。

詩與抗爭

提到殖民地的文字獄,不得不提的還有青年詩人彭耀芬。因為發表反殖詩作且言論相當激進,彭耀芬成為香港史上首位因為寫詩而被遞解出境的青年。考究這位文藝青年的生平,他活躍於創作,做着所有文藝青年會做的事,包括創辦文藝刊物《文藝青年》。然而,卻也因為他的活躍,1941年4月23日,彭耀芬被捕,1941年5月20日《華商報》報道他在被捕二十餘天後,因為「犯有不利本港之文字嫌疑」被解出境。當時的他十八歲。論者陳智德便認為,彭被解出境的導火線是1941年3月間發表《香港百年祭》,把香港成為英殖民地一百周年說成是死祭而激怒港英政府。

我們若再看看這首詩的發表地,又更能了解所有殖民地的共同景況。彭耀芬的《香港百年祭》,當時被寄到另一個英國殖民地新加坡發表。可以說,激怒英政府的真正原因,是並不希望當時潛藏各種華人論述的香港,有任何建立華人反殖意識的言論流通到更南方去,動搖其他殖民地的統治。這一點,也解釋了五六十年代因為冷戰架構的影響,大量的書刊雖在香港承印發行,卻煞有介事地不斷換上新封面、隱去原作書名、甚至假冒成其他書刊叢書發行到南洋的行為。言論議題在殖民地從來不是個輕鬆的問題,英殖香港如是,英殖星馬如是。當時南洋禁止閱讀魯迅,究竟我們正以什麼自由交換什麼自由?

或許言論自由尚未緊張得如阿甘本所言及的「例外狀態」那樣,使人變成可隨便虐殺的血腥的裸命。然而,當我們在談論自由的時候,所針對的究竟應該是某些特定的意識形態,抑或是更加直面其本質?也許更攞命的,是我們被意識形態操作所蒙混過去而又不自知。

李薇婷,現於香港中文大學中國語言及文學系修讀哲學博士,研究香港文學。評論人。前《字花》編輯。作品散見香港報刊雜誌。