「我是一個天生要做動畫的動畫導演。」張小踏這樣說道。「對我來講,做創作就是想表達自己的情緒,像自我治療的感覺;所以我常常說,做創作不是我的興趣,而是我的需要,當刻我好想表達一個感受,所以便做創作。」

去年憑個人動畫作品《極夜》入圍台灣金馬獎「最佳動畫短片」而備受矚目,她說,沒有計劃這齣動畫可以帶她去到多遠的地方,二◯一九年創作之初,全因深困負面情緒之中,渴求宣泄出口,「我想講一個故事,去治療自己、我身邊的人,或者是任何一個有相同經歷的人。」

面對世界天翻地覆,世事變幻反覆無常,她唯一肯定的是:「我只可以畫畫」。即使肉身被困,只要有想像力,仍可天馬行空。

⚡ 文章目錄

活在動畫世界的快樂

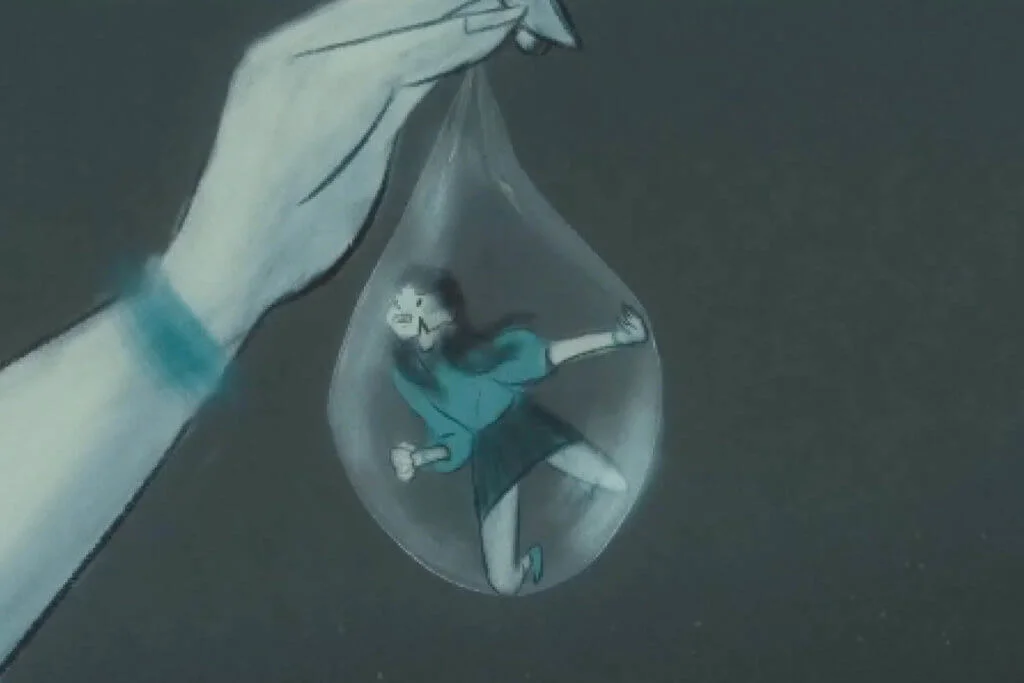

關上房門,點起香,打開電腦,拿起紙筆,埋首繪畫。就這樣,小踏便進入了由線條、顏色、動作組成的奇幻世界中。她坐在你的面前,但她的心思意念卻可能早就雲遊四方,「就像我現在可以去了歐洲,可以去了冰島,可以去了太空。活在動畫世界,開心過活在現實世界。我可以去了另一個空間,可以做自己想做的事,我畫什麼都可以。但現實則不然,現實就是留在一個困局的空間中。」

小踏從小喜歡畫畫,但她要到大學時期,才真正接觸何謂動畫,「我以前只知道電視台播放的卡通片,以為那些就是動畫。因為喜愛畫畫,才修讀了動畫課程,沒有太多想法在其中。」涉獵了視覺藝術、插畫、動畫、攝影、多媒體藝術等眾多創作媒介之後,對她而言,惟動畫最能夠滿足到她對於表達情緒和說故事的慾望,「因為動畫是可以控制到的,像我自己想像到這個地方有個月亮,我便可以在這裏畫個月亮,不像攝影,沒有月亮就拍不了月亮。再者,我真的很喜歡畫畫,而一張still已經很有感覺,如果它可以動起來的話,在storytelling上會更好,所以我覺得動畫是其他創作媒介所不能取代的。」

天生 貪新 貪心

問小踏會形容自己是個怎樣的動畫導演,她直言自己天生就要做動畫,因為她創作,就是為了釋放情緒,是一種本能,不得不為之。然而,每一次深挖情感,化為動畫,都是一段嘔心瀝血的過程,「每一次做到很辛苦的時候,都會問自己,點解我要做動畫?」但當堅持下來看到成果,她便會感到無比開心、滿足。她再說,自己是「一個很喜歡不斷試新事物的動畫導演。」每創作一齣新的動畫,從畫風到想探討的議題,她都希望作新嘗試。因此,她承認「是一個貪心的動畫導演」,每次都不想重複之前的作品,而是去不停挑戰自己。雖然常常都忍不住抱怨「好辛苦,好想放棄」,但她仍然咬緊牙關,爭取製作、發表個人作品的機會,以《極夜》來說,「既不是我工作的一部分,我也不是以此維生,我可以選擇不做。」然而因為有故事想講,就算做動畫再辛苦,她也甘之如飴,「因為動畫給了我出口。」

五年前的作品《有毒關係》,她記得清楚,片長三分三十六秒,歷時半年製作。那是一齣講述在扭曲愛情關係中掙扎的故事,「當時我覺得做得幾好,但上一次重看,我就覺得好醜樣。不過,我覺得現在做不出來了,因為那是我當時遇上的問題。」憑此作她奪得「第五屆動畫支援計劃」初創動畫企業組別金獎。接着,她便創作了《Little Think》,那是一齣片長五分鐘,集實拍、stop motion和2D動畫於一身的混合媒介動畫,一齣製作難度甚高「貪心之作」;她對當時的想法印象深刻,「貪心的我說,要做一條跟之前條片完全不一樣的作品,包括講故事手法和media。結果做完之後充滿了後悔,因為覺得好辛苦。」耗盡心思精力,她決定要休息下來,「不想為做而做。」

直到二◯一九年的夏天,她的人生和創作路來到了一大轉捩點。《極夜》的種子就在那時埋下、發芽、滋長,「因為那一刻的我很不開心,我想做一個關於自己情緒的故事。」那時的她被種種負面情緒籠罩,而恐懼佔她心頭最大的陰影。

何謂恐懼?為何恐懼?

短短幾月的光景,很多畢生難忘的事情發生在她的身上。《極夜》的故事最早萌芽於一趟塞爾維亞之旅中的不幸經歷,她獨自坐了五、六小時車,去到一偏遠小城參加影展,「旅程一開始是開心的,可是後來我被一些街童欺負,他們可能覺得我一個亞洲女生好奇怪、很不一樣,便會取笑、作弄我,甚至想用石頭扔我,我好驚。」雖然最終幸運地安然無恙回到酒店,「但那一刻的我真的十分恐懼。」身處異國他鄉,她無助得連該致電給誰求救也不知道;跟當地人提起,對方未能理解之餘,還覺得很奇怪,因為他們未曾經歷類似情況,惟有把她遭到惡意對待歸因於其外國人身份。

怎料回到香港,噩夢接二連三侵佔她的思緒。她憶述,在理工大學教書多年,從來沒有想過自己會回不到學校;但是就連再熟悉不過的校園也變了樣,她感到無所適從、不知所措,情緒陷入失控,她不斷反問自己:「究竟點解我會恐懼呢?回不了學校而已,不用那麼恐懼吧?但是發現comfort zone可以在忽然之間就改變了,我不懂得如何控制自己的情緒。」當社會不穩再加上疫情來襲,把她推進暗黑的深淵。

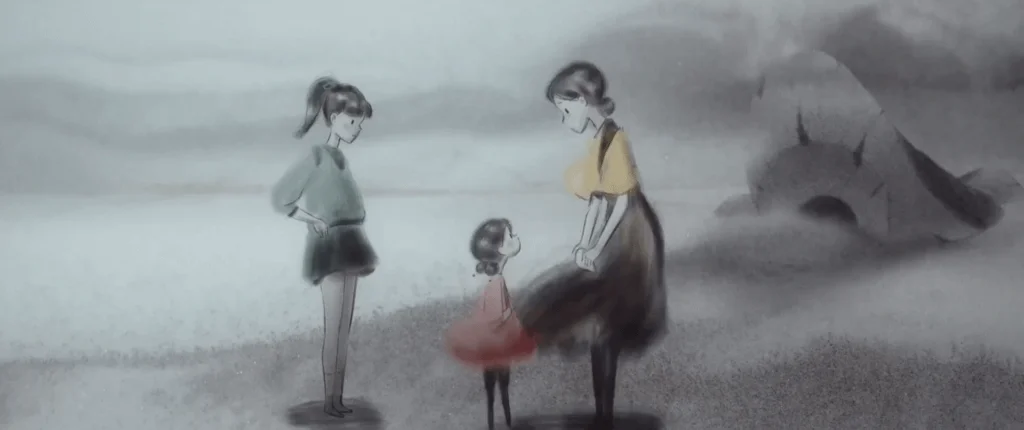

谷底之中她彷彿只見到一絲微光:「我只可以畫畫。」繼續畫畫、繼續創作,是她唯一可以抱緊的救生圈。「我寫了《極夜》的初步故事構思,講述四個女生拿着一塊大石去一個地方。當時想到的景象,就是我當時所面對的恐懼。」四位女子,分別代表四個不同階段的她:小朋友、年青、中年、老年,她們手中總是緊握石頭不放,生怕被石頭壓死,石頭正正象徵其恐懼,「到最後,大家要放下石頭,擁抱對方,石頭才不會壓死她們。」

到了最終版本的《極夜》,她刪去了婆婆一角,因為她發覺她寫不出將來的自己。「我想不到將來的自己可以怎樣幫到現在的我,我發現,我的作品只可以說一些發自內心和誠實的說話,每一句對白或每一個場景,都是我真心相信的事情,並且真心覺得行得通的事情,反之作出來或者虛幻的事情,我無法放進我的故事裏。」小女孩、少女和中女,她們分別在心口、面龐和肩膀上一處缺失,象徵她們的恐懼所在。

《極夜》是一齣極具張小踏個人色彩的動畫作品,她一改2D動畫常用的「實色」、「倒色」的繪圖手法,反以繁瑣細碎的手繪筆觸為主,難度甚高。「我很喜歡畫sketch,即是鉛筆畫,而且喜歡畫不完美、不標準的畫,在現實中要做這樣風格的動畫,其實非常困難。」難就難在每一筆都要手繪,且難以假手於人,說的是要畫成千上萬幅圖。當她畫到數都數不清第幾幅圖的時候,她在電腦面前幾乎崩潰,「覺得自己可能會突然死掉了,但是又繼續畫,沒有死掉。」她輕笑道。

「我想是創作《極夜》狀態中的我才可以嘗試這種畫法,那時的我真的好辛苦,好需要創作、好需要畫畫。」;現在回想起來,她倒形容為一段「幾開心」的創作經驗,「如果不是疫情的話,我就畫不出《極夜》;當人被困住,效率會快好多,才可以做返每一張都是自己畫的風格。」

遊走虛幻與現實

《極夜》中三個角色穿梭於虛實交錯的三重世界:虛幻世界,即她們腦海中的幻想;白日夢世界,從中見到以前的自己;現實世界,也就是一些真實的場景,如金魚街、茶餐廳、唐樓。寫實的香港元素,是其作品中前所未見的,她坦言以往是故意不加入香港元素,「第一是我的作品整體上都是非常surreal的,surreal就好難有個肯定的場景;第二是很多人都畫了香港景,我便不想畫,既然有人這樣做了,那我再做又是為了什麼?」直到她創作《極夜》的時期,她猛然意識到:有些事情,若不珍惜,就真的會突然間消失了,「在我重新檢視下,我以前其實不懂得欣賞香港。」

因此,她決定一改以往創作風格,嘗試藉動畫留下城市印記,並融入角色的心路歷程中。「我開始覺得作為創作人,我有責任去記錄下來。到有朝一日,沒有人再知道香港的面貌是怎樣的,至少可以在作品中呈現出來給人知道。」她希望透過自己的作品,讓其他國家的人看到她所生活的、她所重視的城市,「所以當時我很堅決地要加入一些個人十分喜歡的香港場景。」

動畫中的香港集中於舊區,她喜歡在舊區漫步,觀察一幢幢舊建築,「因為每一個建築物都不一樣,有它們自己的性格。」其中,旺角金魚街佔了重要一環,是她一直情有獨鍾,有空便會隨意去逛逛的一條街。望着一條條用透明膠袋包裹、名碼實價的金魚,她總是不解憑什麼界定價值高低;她把反思放進少女和中女的對話中,買下一尾醜樣金魚的中女對少女說:「我自己鍾意就行嘍。」在另一幕,她領觀眾進入茶餐廳,她所鍾愛的紙皮石裝潢、熱檸茶,都一一仔細描繪,「講述中女角色看到餐廳裏都是一對對的客人,而她只有孤身一人,所感受到的恐懼。」

正因為動畫這種創作媒介所給予她的發揮空間,她可以營造出抽象、寫實靈活切換的空間,「這種做法其實是深受今敏導演的影響,因為他的作品經常出現時空、場景不斷交錯的情節,我看後覺得很厲害,這就是幻想。就像這刻我跟你談話,我都可以即刻想到去太空,又可以突然之間想到去茶餐廳,又可以去 想今晚做什麼好,我的腦海就是這樣跳躍,用動畫便可呈現出來。因此《極夜》就是呈現出我腦海中的所思所想。」

熱血香港動畫

《極夜》製作期間,她常常被問到:「你做完有什麼打算?」、「你計劃怎樣宣傳?」因為以片長十多分鐘、製作歷時一年半的動畫來算,往往都涉及長遠的商業考慮和規劃,如籌備續集、將角色商品化等等。但她卻說自己是一個沒有計劃的人,只可回答對方:「吓?我覺得我做得完已經很了不起,我想不到其他東西了,我沒有計劃了。」她只有一個想法:「不如由條片帶我行,不是由我安排條片怎樣行。」

這齣嘔心瀝血之作,的確帶她走了很遠的路,入圍世界各地的影展並屢獲獎,「我覺得得獎也好、入選也好,最重要的是有播放的機會,讓不同地方的人可以觀看。在放映名單中的幾十個國家地區名中,看到香港,就會覺得好開心,讓人知道,原來香港都有動畫的。好啦!我要繼續努力!」她眉飛色舞地說。在香港從事動畫製作和教育多年,見證本地動畫行業起起伏伏,她就曾聽人說過,不知香港有動畫師;作為其中一份子,她雖感到奇怪驚訝,但也惟有無奈表示:「我明白的,當我們沒有什麼香港的動畫作品的時候,人們便不知道香港有動畫工業。有是有的,只是比較細而已。」

她喜見近年多了人關注香港動畫,例如以動畫形式製作廣告、MV有所普及。但她也直言不諱,指本地動畫師的處境仍然十分辛苦,尤其是人工低、工時長,不夠熱血的動畫師是無法堅持留下來的。「無論十年前或十年後的今日,讀動畫的學生都一樣那麼熱血。因為這行不是『搵錢』,不是醫生、律師,他們之所以來讀動畫,就是因為喜歡畫畫,喜歡動畫,而不是覺得容易畢業或者前景好,所以他們真的很熱血。」然而,正是在這樣艱難的實現處境,仍有人像張小踏一樣,繼續創作動畫,用想像,畫出出路。

張小踏 Step Cheung

香港動畫導演,亦為理工大學設計學院專任導師。曾於加拿大、法國、美國和香港修讀插畫、動畫及多媒體藝術專業。作品《有毒關係》、《Little Think》、《極夜》多次入選本地、海外影展及獲獎,其中《極夜》入圍台灣金馬獎「最佳動畫短片」,並取得香港第八屆「動畫支援計劃」小型動畫企業(進階製作)組金獎、ifva動畫組特別表揚奬。商業創作包括RubberBand《每道微小》MV、岑寧兒《無常家》MV等。