骨灰級法語漫畫迷喜見法國著名漫畫家Émile Bravo,應比利時駐香港總領事館邀請來港,主講香港藝術中心(動漫基地)舉辦的《From Sketch to Masterpiece》大師班及現場繪畫;一般公眾則好奇,何以主辦方為比利時非法國單位?「法語漫畫」又不稱作「法國漫畫」?還有⋯⋯

Émile笑稱,在非法語地區交流常遇類似提問,雖然個人經驗不等同業界全貌,但他期盼分享法語漫畫小知識的過程,可助大家解開迷思也找到閱讀樂的鑰匙。

第九藝術的現實精神

法國人不羈又隨心?講座前,Émile Bravo預早約兩小時抵達會場跟主辦協調講座內容,期間他邊輕鬆呷一口花茶,邊用心解說:「這只是我們的民族性之一,若然談到文藝或創作事宜,大家卻會展現嚴謹且認真的面向。」

藝術與文化,乃法國人的生命之源,對於以法國和比利時等法語區為主要核心、採用法語出版的「漫畫」(或稱畫條,Bande dessinée,簡稱 BD),他們從不單純看待成娛樂,而是奉若「第九藝術」(The Ninth Art)來尊重。無論早期的法語漫畫,還是歷經演化後的當代作品,即使各有灑脫、幽默或奇想之處,但深究其創作意識和精神面貌,大都不偏離一針見血地批判現實,或深挖人性和心靈的傳統,受眾們亦多以珍視心態去細閱作品。

現象生成攸關歷史。當代法語漫畫跟十八、十九世紀「諷刺畫(caricature)」的淵源深遠, 上溯一七八九年法國大革命至拿破崙失勢時期,畫家們常以誇大的人物肖像特徵作畫,嘲諷朝野和時局;法國七月王朝(一八三○至一八四八)年間,因版畫印刷技術出現突破性發展,催生如《諷刺畫報》(La Caricature)及《喧鬧報》(Le Charivari)等報章刊物,既為當時的年輕畫家提供創作與發表園地,奠定諷刺畫為人民發聲、爭取自由的文化角色,衍生出漫畫雛型,也因開始可於書店或市場購得,漸次形成發行、閱讀的供求循環。

二十世紀,隨更多雜誌投入市場,例如一九三八年由傳奇印刷廠家族Dupuis創刊,重視人文關懷的比利時經典漫畫周刊《Spirou》,從小朋友視角看世界的矛盾;一九五九年誕生的經典漫畫周刊《Pilote》, 融入科幻、恐怖等元素展現世道的荒誕;一九六九年面世、以日語「切腹」取名的諷刺周刊《Hara-Kiri》,以語不驚人死不休的態度諷刺世事,並於一九七○年首度遭禁刊,改名成《Charlie Hebdo》( 查理周刊)至今。種種環境因素,使漫畫主題、繪畫風格和排版發展更多元,從單幅、四格、跨頁連環圖到連載形式皆有之。一九六六年脫離漫畫只是兒童讀物的框架,成為全年齡的讀物,被藝評首度將之譽為「第九藝術」;一九七四年「法國安古蘭國際漫畫節」創辦,使整個產業更見規模及國際化;八十年代至千禧後更陸續獲法國(或其他法語區)政府、公共圖書館、院校等納入教材或館藏,法語漫畫從此在法語文化體系中,有了不可撼動的地位。

打破變亂語景的隔閡

「但作為漫畫家,最希望作品不是只供法國人閱讀,不是只有法語使用者才可讀懂,或不是只局限於歐洲地區傳播,而是讓其能夠廣及世界各地與人相遇相知。」Émile自九○年代出道以來,不僅致力於個人創作,先後為法國及比利時等不同報刊和小說繪畫插畫,創作大量兒童和青少年漫畫,又跟漫畫家朋友共同成立Vosges工作室,如其簡歷一句:「積極聯繫漫畫界及推廣法語漫畫文化」。據知是次他訪港僅一周,日程卻排滿,既以嘉賓講者身份參與法語圈同樂會、香港國際文學節和法國國際學校等多個活動,又於藝術中心的大師班當天,落力花近七小時作前期準備、現場分享,甚至主動「OT」留下來跟漫畫迷詳談。

那怕過程中,偶有言語不盡相通,Émile依然樂在其中。譬如講座前茶聚,領事館代表多用英法語談話、香港翻譯人員則為Émile作法粵語解說,藝術中心眾人又會用英粵語提問等,但無礙各單位誠意對話;正式講座和現場繪畫期間,主講的Émile、活動嘉賓香港漫畫家彭康兒(Bonnie)及現場觀眾們有時談得興奮,間或會「轉唔切語言Channel」,大家還是能靠身體語言傳意。最難忘,當Émile應眾人要求畫出代表「香港龍年」的可愛畫像,再驚喜地從手提包取出一疊珍貴手稿,大方呈現枱面供各人自由拍攝、提問以至簽書合影,每一陣「嘩!」的驚呼聲,每一個閃亮的眼神,都叫人聯想起遠古的巴別塔傳說—縱使「The Confusion of Tongues」的變亂語景將人類分眾,可是透過用心創造的圖像藝術,我們或可打破隔閡和重新連結。

法語漫畫早在你我身邊

「用『漫畫語言』與人互動及連繫世界, 確是最大的創作心願。」Émile說,「無論童年執筆繪畫,還是如今從事漫畫業,我從沒刻意定位要當藝術家,或有任何具體的商業概念與目標。」他從小深信,「繪畫是一種人性化的本能,亦將圖畫視作如語言和文字般的傳播工具。最想透過每部作品誠實地表達情感,如實反映對世界的觀察,也將幽默及童趣元素融入,為讀者帶來一點希望、一點快樂。」

Émile如是看漫畫在其生命中的意義,同時亦牽引出「語言」運用對於創作與傳播鏈帶來的關鍵影響。歷來不少科研報告均提出,人們所使用的語言,都在形塑個體思考、羣體溝通以至世界的價值觀,以香港為例,縱然東西文化混雜,各人基於不同家庭和教育因素,日常會用上不同語言(粵語、英語)和方言(如客家話、福建話、上海話等),惟主流社會畢竟以中文及英文作法定語文,大眾閱讀取向不免也傾向這兩種語系及相關作品,例如選看中文創作的本土動漫、台灣繪本;英語主導的美國漫畫(Comic);經中或英文翻譯的日本漫畫(Manga)、動畫或影視作品;或時下流行的LINE LINE WEBTOON華文官網的韓國漫畫(Manhwa)。

源自法語體系的作品?歷來我們都有接觸,只是沒那麼覺察。譬如比利時漫畫家Hergé深受歡迎的《丁丁歷險記》(The Adventures of Tintin)、比利時作者Peyo夫婦的《藍精靈》(The Smurfs)、伊朗裔法籍漫畫家Marjane Satrapi的《我在伊朗長大》(Persepolis) 系列等, 都是耳熟能詳的名作,只是大家與之遇見時,多已被翻譯成中英文,就算看到原法文/聽到原法語版本,但相對別的地域用語區分明顯,除非讀者是某部作品的忠粉,否則少有特意查找其產地,多會將作品籠統歸類「來自歐洲的漫畫」,也未必留意「法語漫畫」不等同「法國漫畫」,法語使用者亦不只法國人,或知道法語裏常會用「Francophone」(使用法語的地區)字眼表示其語言共同體,包括比利時、瑞士、盧森堡、摩納哥、加拿大魁北克省,以至非洲剛果及馬達加斯加等多達二十八個主權國家和地區等情況,難免產生一些美麗的誤會。

「連說帶畫」的混血傳統

花時間認知語言的影響力,對於漫畫家和受眾各有重要性。「法語連環畫始祖」Rodolphe Töpffer曾指出這媒介帶有「連說帶畫」的混血特性,漫畫家對語言的理解,汲取自語景的創意養分,往往會反映在其主題思維、畫風建立、敘事鋪陳和細節安排之上,既「寫下」他們的圖畫,也「畫出」他們的文字。

譬如Émile多數作品皆兼任編寫和繪畫之職。「但我不是用文字寫大綱,而是從腦海直接地想像故事主題、章回結構、人物分鏡等,再直接將之用鉛筆畫成圖像草稿,然後會使用燈箱等工具,前後對照紙本上的人物姿勢、方向、場景,以及對話框、狀聲詞或效果線等,有否要調整之處,才作最後定稿。規格上則按每次作品需要,有時圖文並茂,有時純圖像說故事。」

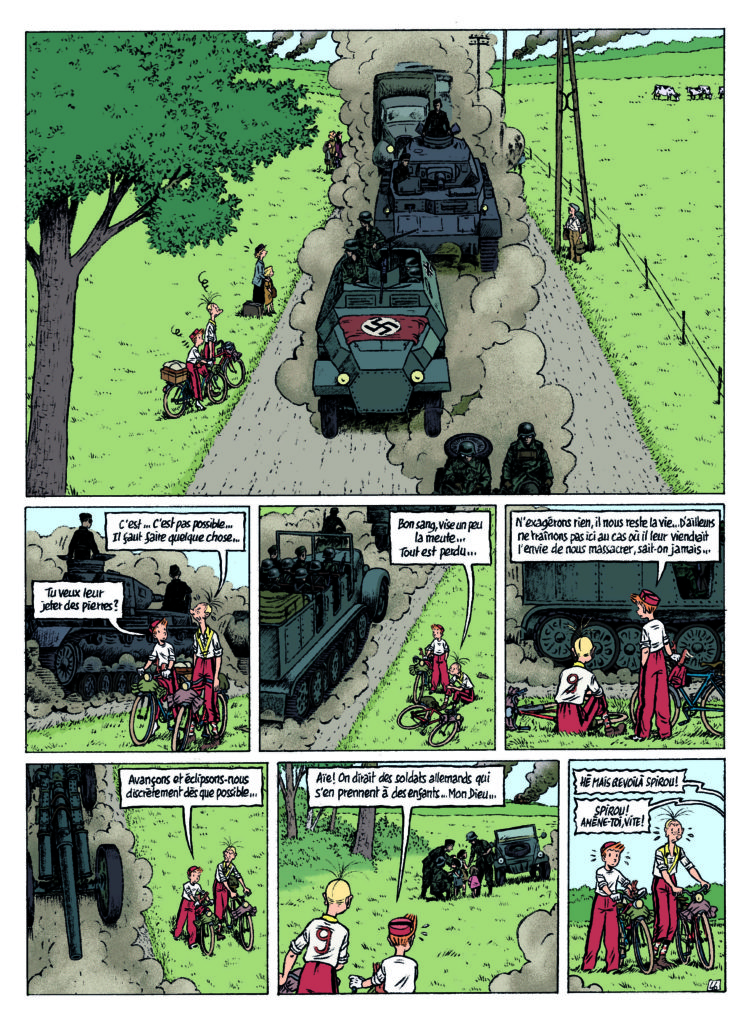

題材方面,Émile亦承襲法語漫畫關注現實的精神,「我們少像日漫、美漫般大談超級英雄救世的故事,較常描繪平凡小人物的生活瑣碎,以小見大地思索種種生命議題或社會現象。」其代表作、一九九九年經Dargaud出版的青少年系列漫畫《The Amazing Adventures of Jules》創造的「年輕人Jules」從冒險中了解自己和世界,靈感參照其童年經驗;或獲《Spirou》邀請參與的連載系列〈Spirou & Fantasio〉, 以身穿如酒店服務員制服的紅衣記者男孩闖蕩險境,看盡人情世故,還有受Spirou所處的二次大戰時空啟發,延伸一系列共四冊的外傳《Hope Despite Everything》,講述戰亂中的人民處境;以至跟好友作家Jean Regnaud合作的系列作品《Aleksis Strogonov》及單行本《Ma maman》(中譯《媽媽去哪裡》),皆見社會關懷。

「父母較年長才生下我,小時候對生存常懷疑問:『到底我是誰?為何活著?若喪親怎麼辦?死後會到哪裏去?』並開始主動透過繪畫來發問、抒情。」但Émile坦言思考過程中,「心情卻不悲傷,純粹認為這都是生而為人必須面對的問題。」剛好,兄長的朋友又常與他討論各種科學常識和理論,「從美藝到科學等哲理,均助我為人生解惑,同時體會比起用謊言欺哄孩子,這個世界是完美無暇的,其實大人若可用好的讀物去跟他們坦誠解說現世的弊病,卻同時以正確價值觀引領其去正視實況、解決難題,那才可真正讓其成長、成熟吧?」

這觀點令Émile定下為孩童與青少年創作的個人定位,圖像語言亦見調皮生動、色彩斑斕,盡量以悅目視覺吸引這族羣、或不分男女老幼也來觀看,從而一起思考各類嚴肅卻貼身的生活議題。

法式幽默的危與機

惟「笑,是人類的瑰寶」,Émile其人與漫畫卻也秉承法語文化的獨特「幽默感/ le sens de l’humour」。雖然法文的「Humour 」詞源自英文、一九三二年獲法蘭西學院 (Académie Française)收入法文字典,但當地的幽默感歷史早見於十五至十七世紀的鬧劇(Farce),並依據不同媒介、載體和情景而有不同發展。基本來說,當中戳人發笑的概念和技巧傾向「黑色幽默」,如使用滑稽插畫、詞彙遊戲等作調侃,對象從政治、宗教、種族、皇室和名人等均不限。如此特性,有好有壞,因其邊界敏感,拿捏得好可成美學,稍一不慎則可引爆社會衝突。

「我很喜歡藉作品傳遞幽默,亦期望作品適合兒童和年輕人閱讀,所以觸及主題和圖像處理既會適可而止,下筆前亦會多了解出版地的文化語景。」Émile引用作品《Beauty and the Squat Bears》和《Donkey Skin, Bear Skin and Blue Beard》說明,「例如傳統童話為世人熟知,是適合歐洲人以至亞洲等地的題材,對於出版商考慮推出法語漫畫或再作多語翻譯,成數上會更高,可以達成文化推廣的方向。內容上,雖然法國民風開放,但色情和性是青少年和兒童領域較敏感題材,我覺得要尊重他們的心理健康,不能過度渲染。」另外,「例如芬蘭重視兒童保護,嚴禁家暴或相關元素,即使作品有時提到打鬥較輕微,但顧及民眾觀感,在出版上亦要有所調整。這些情況不是自我審查,而是創作人應有的文化自覺性。」

技法上,Émile喜歡扭轉既有的情節,為作品注入反斗的玩味,「例如坊間的白雪公主吃下毒蘋果後,全靠王子一吻才醒來,我則改變她的想法,畫出其滿臉疑竇,不明白為何要讓陌生王子來親吻等不如常反應,刺激讀者深思許多常態或觀念,其實是否『一定對的?』還是尚有其他可能?」他說做漫畫從不為向人提供答案,更多是想各人從閱讀時種種會心微笑的感悟中,「回到日常去建立個人的獨立思考與真性情。」

《Spirou》多傳奇?

比利時傳奇漫畫周刊《Spirou》由印刷廠家族Dupuis在一九三八年創刊,發至今已累積八十六年歷史。它不僅定位為一本以漫畫方式向人傳遞正能量的刊物,現實中亦於Dupuis家族對專業和人性堅持下,力挺過二戰時比利時遭德軍佔領,又被納粹德國威脅加入執行委員會等危機,於解放後終於迎來蓬勃的發展。

而《Spirou》連載的經典原創故事〈Spirou & Fantasio〉,其同名靈魂人物Spirou早在一九三八年四月登場,他是一個穿上如紅色酒店服務員制服的小記者,而他的摯友Fantasio則在一九四四年才出現,兩人還有松鼠夥伴Spip 和短暫出現過的長尾豹朋友Mr. Marsupilami。每期書,兩人一鼠都懷抱無盡好奇心,展開連串奇幻、緊張又幽默的大冒險,揭發也阻止黑社會、獨裁者或瘋狂科學家的陰謀詭計。

《Spirou》的知名度與《丁丁歷險記》在歐洲旗鼓相當,但創製手法大不同。「丁丁」由始至終由原創者Hergé編劇和繪畫,直至其逝世;「Spirou」由

Rob-Vel原創,往後卻由編輯部分階段邀請過逾十多位漫畫家以「接棒形式」共同創作,漫畫又曾分成正傳及外傳等系列出版,或因應影視和電玩潮流出現過「雜誌書(Mook)」模式或影視改編等,從世界觀到載體都較多變。