在日常之中,我們都把性別暴力談論得拂拂揚揚,善於運用雜誌上的性別標籤,也善於把他人遭受侵犯的事情重構成茶餘飯後的話題。這個城市,一直缺少了將性別議題成為公眾論述的意識。在藝術圈裏如是。香港大型美術館一向少有舉辦有關性別議題的展覽,最近一次可能是M+視覺文化博物館的《曖昧:香港流行文化中的性別演繹》展覽,以流行文化之名來談,非常安全靈活。終於,這年2月中,大館當代美術館,就在香港的歷史建築羣之中舉辦《表演社會:性別的暴力》,由Susanne Pfeffer策展,以十一位來自不同地方的藝術家以作品直面回應一直留存變形的性別結構暴力,可算是拓闊了本地的展覽羣象。

在展覽之中,Susanne Pfeffer似乎有意透過多個作品把結構暴力層層剝開,就從Pamela Rosenkranz的《性能量》場域開展。據說,這一件作品,是Pamela嚥下性刺激藥物威而鋼(俗稱「偉哥」)後所創作的,就以藥物所刺激誘發的能量在特大鋁版上作畫,地上鋪滿了的是透明膠,偶有雜物散佈,總讓人不得不想到陽剛的裝修工人、陽剛的裝修場景。看着一個女藝術家吃過男性性刺激藥物的藥後的創作,我們都憑着個人經驗回憶各種已性化的場景、回憶。性與性別,甚至潛伏於體內的性能力、情慾,無從天生,從不固定,始於日常。對於性別的暴力的思考和觀看狀態,就如此打開。

之後,結構愈見具體。當中Jana Euler《上樓梯的裸體》更是直接指控多年由男性主宰的藝術界,甚至以當中的既得利益者Marcel Duchamp為控訴對象。Marcel Duchamp因為顛覆藝術定義的作品《Fountain》而聲名大噪,然而有說《Fountain》其實是一位女藝術家Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven的作品。甚至乎,後人翻閱Duchamp寫給他妹妹的信中也似乎暗示過。然而,沒有人在乎,藝術圈子裏也無人考究,而Baroness Elsa一如其他女藝術家的名字,也一如《上》畫中的女性裸體那樣,模糊不清。

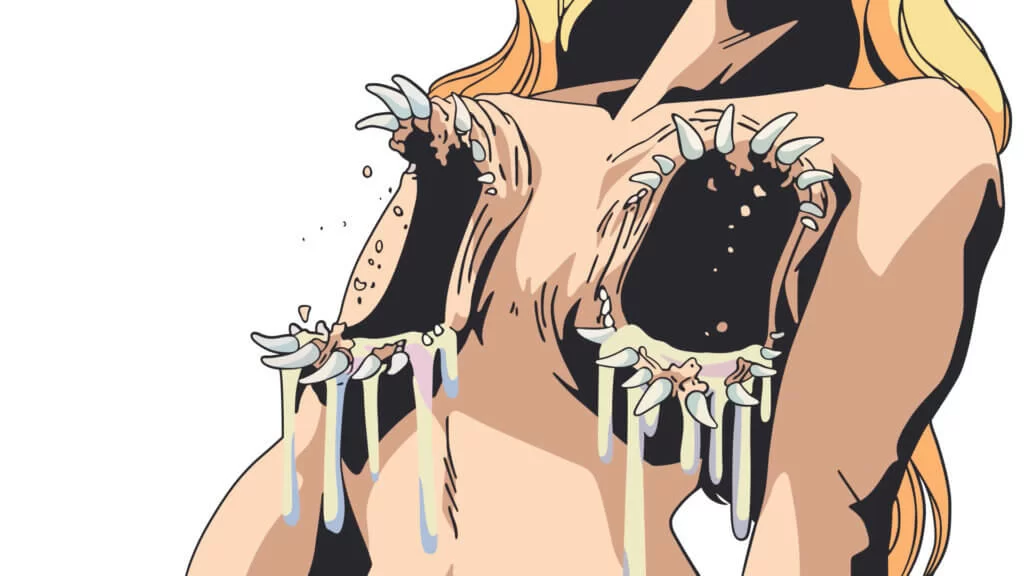

往後有更多來自西方的作品,它們都在展示各種社會結構帶來的暴力,例如Marianna Simnett的《乳房》當中的科技、文明所帶來的禁制、Julia Philips的《異化器》和Raphaela Vogel的《子宮國》當中的醫學機制等。比起來,來自中港的藝術家多回歸自身的私密經驗,更貼切地呼應着早期女性主義者所提倡的,個人就是政治、私密就是政治。

生於中國北京的馬秋莎的作品《從平淵里4號到天橋北里4號》尤其觸動我。她單純直視着鏡頭,以平常語調述說了她的成長。作為一孩政策之下的孩子,一出生就要負上生為女性的罪名,在家庭經驗裏面遭受大大小小的壓迫,被父母當成男孩來養,也滿足不到對愛的渴求,所有痛楚,龐大或幽微,都在她的家庭故事裏。說到最後,她從自己口中拿出一塊刀片。即是說,那述說與回憶的過程,為她帶來必然重複的傷害與恐嚇。對於觀者來說,那麼訝異,又如此貼身。我們都喜歡聽故事,卻沒有為到猝然而來的恐懼做好預備。

整個展覽以Oliver Laric的《無題》作結,以轉換幻變的各個動畫角色來嘗試瓦解性別中的二元概念。那些男與女、人與獸、貞潔與情慾,諸如此類。從概念走到結構又走到更開闊的概念,整個展覽是如此理所當然。然而,聽着《無題》那令人神傷的配樂,卻發覺種種暴力也來得太理所當然,缺少了更複雜難測的愉悅。愉悅與權力並非對立。如果要針對性的操演抗衡,關鍵並不在於性與慾,而是身體與愉悅之間的關係,福柯如是說。很多時候,我們不自覺地在暴力當中得到了愉悅,甚或分不清愉悅與傷害之間的界線,而這更是性別暴力可怖的地方。綜觀種種,可幸還有本地藝術家黃炳的動畫作品《你要熱烈地親親爹哋》。《你》的主角在特殊性關係裏所獲得的不單是不堪回首的童年記憶或是身心上的耗損,也有很大部分是無法自拔的興奮,非常暴力的興奮。

借用瑞典女性主義音樂組合The Knife的《One Hit》的一句歌詞,性別的暴力更多時以”One hit, one kiss”的過程進行。狠打過後,讓你彷彿得到一點甜頭。也願日後在各個場域中,我們會一直把性別作為日常議題,甚至可揭開暴力的更多形態。

(作者簡介)

王樂儀。詞人、青年學者。

《表演社會:性別的暴力》

日期:即日至4月28日

地點:大館賽馬會藝方(香港中環荷李活道10號)