有人走了,然後回來;有人來了,又離去。香港這個地方總讓人又愛又恨,每過一段時間,便會有一波移民潮,但走的日子久了,又心心念念,想着回來,或許這就是所謂的鄉愁。

文壇祖師奶奶張愛玲一生流離,從上海、香港到美國輾轉徘徊,身雖落戶,心卻彷彿無處寄居。她總以為家中物件不需要多,多了便有了念想,有了感情,最好一切從簡,一個皮箱裝下便可遠走。

⚡ 文章目錄

值得留戀的人

如果說張愛玲視愛國情如愛情,對每個地方的感覺猶如面對舊情人;那麼對她來說,鄉大概不是一隅空間,而是繫在心頭的人。

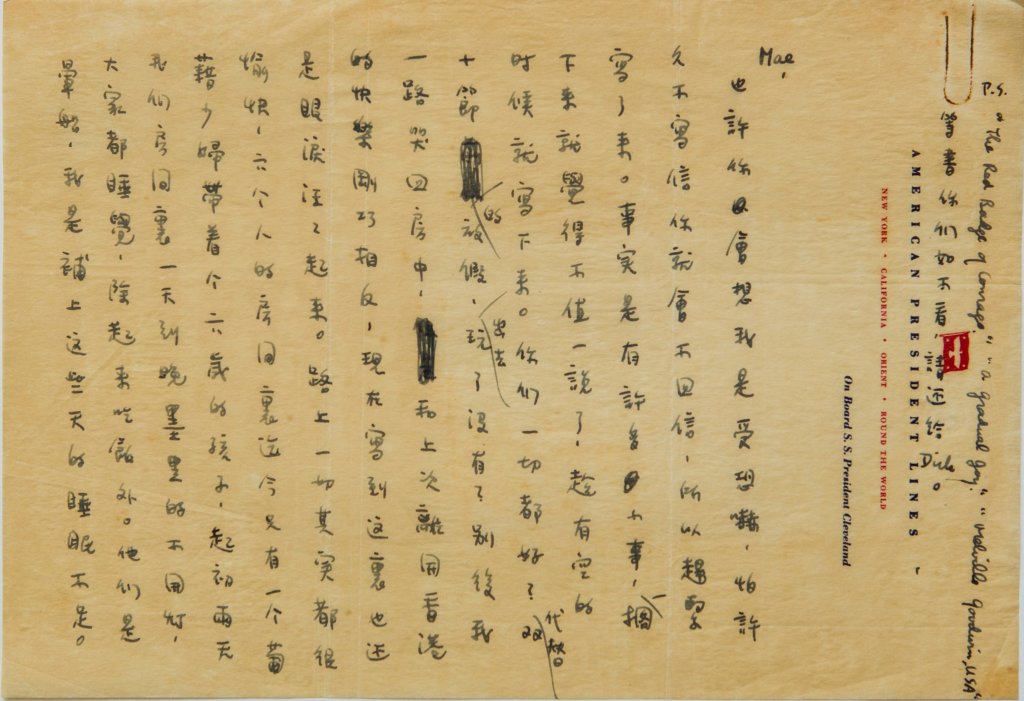

跟隨丈夫賴雅移居美國後,張愛玲依然不絕與在港友人的書信,而這在港友人其實就是她指定的遺產執行人宋淇夫婦。裝滿了三個紙箱的書信和相片中,除了是和宋淇之間,關於文學、工作和生活的討論和關切,更多是她與鄺文美的閏房絮語,聊聊日常,說說衣飾,說着自己對誰和誰的想法。

三人識於張愛玲第二次來港。那時,她已是成名作家,無心完成為避戰禍而未完的學業,在報章上恰好看見時任美國新聞處主編的宋淇刊登招聘廣告,以高稿費徵募翻譯高手,便先後遇上了宋淇、夏志清等人。因着對文學和《紅樓夢》的熱愛,宋、張二人一見如故,總是聊個不停,甚至後來一起編撰《紅樓夢》劇本,可惜原稿早因大火失傳。至於宋太太鄺文美則本來只與張愛玲工務上聯絡,但因一次合譯《睡谷故事.李伯大夢》,變成了至交好友,張甚至會分別寫信予宋和鄺。

在書信中,張曾言:「不過有了你(鄺文美)這樣的朋友之後,也的確是寵壞了我,令我對其他朋友都看不上眼。」宋淇之子宋以朗也分享:「張愛玲在美國時總想像我媽媽坐在她面前,像昔日在香港,二人事無大小地漫談。」

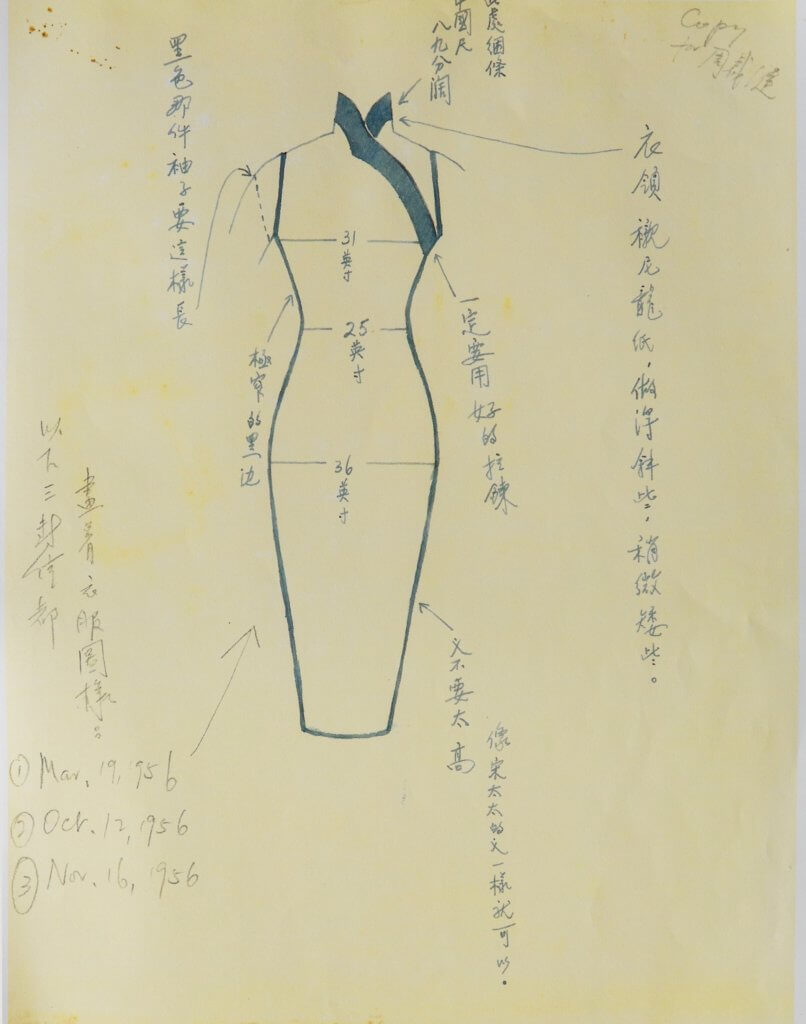

如果大家還記得那張廣傳於世的張愛玲旗袍照,張遺留的三箱書信中,便曾夾着那麼一幅設計圖,上面寫着:「叉不要太高,和宋太太一樣就可以了」

宋家客廳

1961年,張愛玲為了增加收入以支付丈夫的醫藥費,又礙於越洋編劇修改費時,只好回港專職寫劇本一年。宋以朗憶述:「那時,她退租以後才發現劇本有未完善處,便來了我家借住。我讓出了睡房給她,但我對她並沒有什麼印象,就是個高高瘦瘦的女子,深近視卻不戴眼鏡,一直埋首寫作,不怎麼與小孩交流。」

宋以朗自言不是張迷,但張愛玲的印記卻在宋宅處處可見。書封面佔據了一面牆、滿書架的張氏研究、傳記,最顯眼莫過於餐桌旁樑柱上掛着,獨立一幅的《傾城之戀》舞台劇海報。

或許是認真的態度,又也許是久經訪問,宋以朗對張愛玲的往事,以及家中珍藏,可謂順手拈來。他笑言自己這些年,能說的其實早已對記者說了不知多少遍,現在就如老劇本,變不出新的情節。

事實上,宋淇又豈止是張愛玲遺產執行人,他不僅家學淵源,更是不少詩人的提攜者,與錢鍾書平輩論交,一生好友還有傅雷、夏志清等文壇名家。在他客廳中,那張1949年從上海帶來的鐵製扭花餐桌,更是成就了不少當年燴炙人口的電影。

那時,宋淇加入了電懋電影公司並深受器重,他在其中創作和監制過不少當時燴炙人口的電影,包括張愛玲編劇的《南北一家親》、王天林導演的《野玫瑰之戀》和他自己編劇的《有口難言》和《南北和》。宋以朗憶述當年父親幾乎每天都在家裏馬拉松式開會,雖然父親不抽煙,但其他與會者為了提神總讓家中煙霧瀰漫。這些創作會議總是漫長而費神,明星們會以各種理由要求修改劇本,其實就是在爭取戲份,以致每每完成會議,宋淇都要靠安眠藥助眠,使身體更差。問及他對這段日子的印象,宋以朗打趣道:「我們不會很興奮地出來看明星,只會躲於房間,不想理會外面的勾心鬥角。」

《記2019‧城傾》

張愛玲筆下的《傾城之戀》,寫的是來自上海的失婚婦人白流蘇遠赴香港,與回流的浪盪子范柳原在愛情角力中找回真情的故事。 張愛玲深愛《紅樓夢》,她的作品也處處有着《紅》的影子,在大歷史下的私歷史。

《傾城之戀》是兩個小人物的愛情故事遇上日軍侵佔的歷史洪流,是舊時代女性在新舊思想中的掙扎,是無根浪子面對不了自己的身分認同。不禁讓人想起,那麼我們這個時代呢?在我城動盪不安中,人是如何自處?如果出走,又是否還有回望的鄉愁?

這次借《傾》的故事,放在2019年香港重新演繹微電影,我們特邀宋以朗先生借出居所,在古韻中,感受張愛玲筆觸。固然篇幅有限,難比小說豐富,更莫論其內蘊精神價值。但我想,對於香港,對於香港人,就如書中所說:「有一天,我們的文明整個的毀掉了,什麼都完了,燒完了,炸完了,塌完了,也許還剩下這堵牆。流蘇,如果我們那時候在這牆根底下遇見了……流蘇,也許你會對我有一點真心,也許我會對你有一點真心。」

拍攝那日陽光依舊,陽台仍栽着張愛玲最愛廬山一角的兩株花草。

鳴謝:宋以朗先生