討論電影當下的發展,技術普及以致門檻降低是常見的說法。但拍攝電影真的變得容易嗎?沒有說下去的,是電影仍受各種規範,如資金與審查。自由的空氣,讓影像肆意飄盪。但在某些國度,拍攝電影仍像秘密行動,拍攝者只能尋找獨有的生存之道,也反覆嘗試跨越禁令。伊朗的麥馬巴夫曾被囚禁,流亡他鄉才能持續創作;新加坡鮮有的紀錄片導演陳彬彬,從直述歷史轉向更迂迴的叙事;還有我們熟悉的中國,趙亮的攝影機緊緊跟隨上訪的人民。每個閉鎖的國度,也有關於禁絕與對抗的故事。

對於中國電影與政權機關的拉扯,曾經有一位學者以「貓捉老鼠」來形容。政府在可控制的範圍內容許獨立的拍攝,因此拍攝彷彿仍離不開制度的收編。曾拍攝《上訪》(1996-2009)的趙亮,聽後不以為然:「我不認為個人創作與收編呈現的是如此二元的邏輯。過去很多作者能拍攝民間的聲音,是歷史環境的呈現。政府相對的寬容,統治也沒有如此的精準。有些拍攝的議題,只是鳳毛麟角,政府不關注,也不是它們的要害或痛處,因此沒有被禁制。這是如此生成的歷史狀態。」

法制的監控

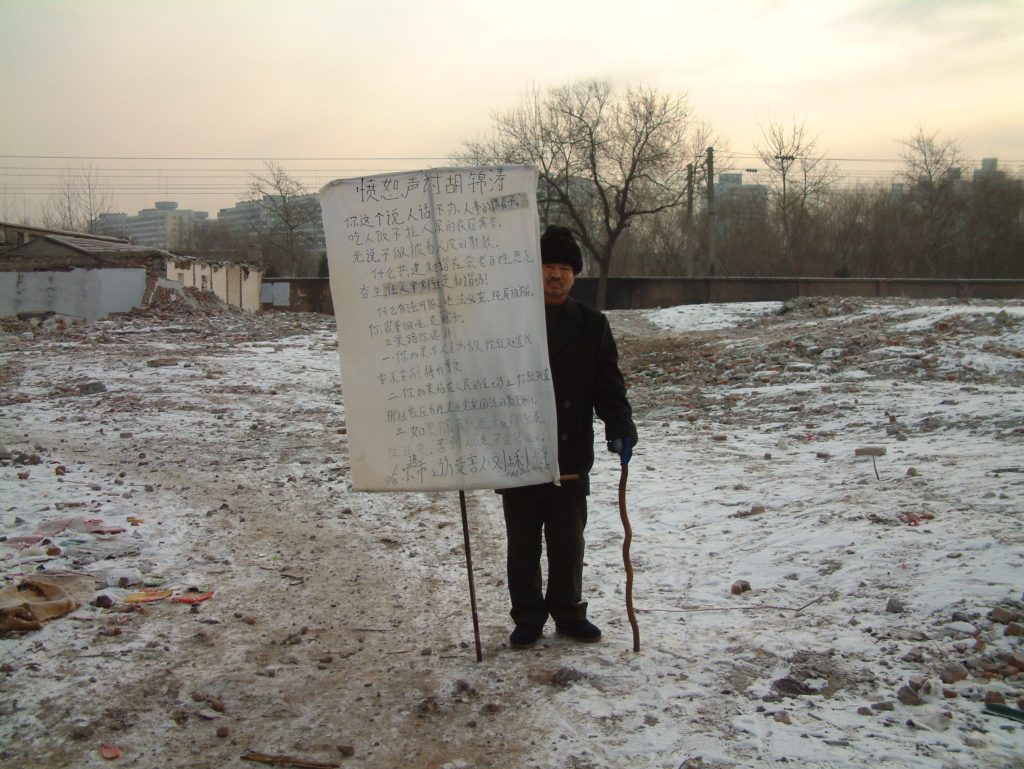

趙亮拍攝《上訪》,叙述民間的上訪者。拍攝了十二年,最終也長達三百一十五分鐘。電影隨即被禁,在一些網絡上也不見電影的條目。「每個時期的政權的矛盾與關注也不同。」他說,「好像這些微弱的聲音,如今通過自媒體能流傳更廣。但政府也自有方法禁止傳播。」

近年的打壓愈漸顯見,尤其是對於影展。數年前宋莊的北京獨立影展被禁,中國導演王我便拍成《沒有電影的電影節》。獨立紀錄片倚靠影展傳播與連結,如今卻被逐一禁閉。趙亮說到,電影節基本上都被取締,只能通過民間的交流機會流通。好像一些小型的聚會,或小地區的影院。「如今連拍攝本身也變得困難。不管是民間或政府也會很敏感。」

今年推行《中華人民共和國電影產業促進法》後,中國的獨立電影更進一步受到壓制。例如電影在國內外的放映,也需事先申請。「可見如今的管制是變得嚴密了,在法律層面來處理。它讓每一個政府的控制變得逐漸精細,更不寬容。若你沒有力量,它不會在乎。不然的話,便在法律上找你麻煩,是一種制度上的『進步』。」

創作者的兩難

因此,創作者便墮進兩難的處境。拍攝的作品切中要害,會有犯法的風險;但紀錄片無法迴避現實。趙亮說到,去年的新作《悲兮魔獸》,仍未受「電影法」的影響,因此仍能作自我藝術的追求。他坦言,「電影法」推行後,創作者不免會作自我審查。藝術與現實,變成兩難的考驗。

「這是艱難的過程,每位中國獨立導演也無法避免思考的現狀。每人也要思考應對的方法,例如考慮現實的後果與代價,或以怎樣的語彙來掩蓋原來鋒芒的態度。」當我問他個人的「生存之道」,他只答到:「沒有一種辦法能解決所有問題。這是需要隨機去解決。」面對如此景況,趙亮沒有考慮離開。「我考慮的,還是具體的議題應在哪塊土地發生。在這裏發生的,就在這裏拍攝。」

後記:Survival

與三位不同國度的導演作訪談,發現各處也有不同的審查制度,加上斑駁的文化歷史背景,形成各種被禁絕的姿態。但他們皆說到,如何在權力下尋找生存之道。電影的拍攝愈趨省便,也愈見力量。這也嚇怕當權者,以各種禁令操控,彷彿回到禁書當道的時代,只不過,書成了電影。面對如此困境,獨立電影何去何從?

PROFILE

趙亮,1971年生於遼寧,畢業於魯迅美術學院。從攝影師轉為導演,曾花了十二年時間拍攝《上訪》(1996-2009),新作《悲兮魔獸》(2016)拍攝中國的環保問題。