去年在一個文學節目上,嘉賓們談論流亡文學。甄拔濤說人類最初本就無家,先民過狩獵採集的生活,哪裏有食物就去哪裏,直到農業社會出現,人才有了心中的根,往後也有了離鄉別井的觀念,有了Diaspora流離這個字。

他回憶人生,年輕時活了將近二十年,從未想過要坐飛機到哪裏去,雖然大學讀的是英國文學,卻因為年青,囊中羞澀,未敢想過要走遍西方文學提過的地方。直到第一年當老師的暑假,他用積蓄遊歷英法兩國。走在倫敦的陰天下,到過泰晤士河畔邊當時新建的泰特現代藝術館,在法國的巴黎鐵塔下落了剪影,到南法看了鄉村繁花盛放的法式花園。外國的月光如此美麗,他第一次感覺樂而忘返,戀戀國外風光,直到十多年後的今天,人在海外飄蕩過,才發現這世上原來誰都不來也不去,此心安處即吾家,一個人在成長路上落的根並不會改變,心心念念的根不是扣在手腳上的鎖鏈,自南到北,內陸到沿海,人都去留自如,但遊子不畏離家,是因為回家的路始終深印腦海。

甄拔濤回憶說,自己第一次乘飛機離開香港,真正有「離鄉別井」的滋味,是某年大學暑假,他獨自飛往上海當交流生,上午在大學學習中國的新聞學,飯後下課便找地方遊玩,一個人在上海的四合院,巷弄與外灘蹓躂,過了寧靜的時光。

大學畢業後,他當上廣告撰稿員,想過轉行當記者,想到廣告業的經歷,才為自己找了一份看似不那麼需要吃苦的教職,並在中學教了十二年英文。那時學校一放暑假,他就飛往台灣,比起外國,他更喜歡台灣的夏天,走在台北街頭享受市聲,滿街都是咖啡香,寶島上書店林立的景致醉人。

年輕的他於是曾夢想,有天如若能在台灣生活退休,想必美好,然而每次暑假完結,他都準時回校授課,卻總在課上拿出一系列Lonely Planet的旅遊書,想學生從書中學習英語,並看看眼前的世界有多大,他說人的視野應當開闊,人生處處是未完的旅程,除了課業和考試,人要相信未來的複雜性,並在生活中種下希冀和好奇。

⚡ 文章目錄

留英生活

困在學校十幾年,他說服自己要飛到更遠,辭退教職後,甄拔濤到英國修讀編劇碩士。初到英國不久,踏入冬天,遇見倫敦的雨季,城裏總是陰天,他始終不慣工作至深夜,街上漆黑一片,肚餓找不到營業的店家,後來才知道想吃宵夜只能駕車到中國城。

居英的那一年,他也沒有上傳關於英國的照片,把他社交平台的帖文掃一遍,那時他天天轉發雨傘運動的新聞,說自己總在倫敦半夜驚醒,醒來便往枕頭下抓出手機,追看運動最新消息。相片中,學生撐傘前行,一場大雨剛澆滅了催淚煙,下一枚催淚彈又再擲下來,叫他一心想奔回香港,卻被朋友勸阻,他只好在異鄉埋首以英文書寫有關香港民主運動的文章。只要哪天想念香港,他就進城裏吃鼎鼎大名的旺記涼瓜排骨飯。

下學期開始,雨傘運動亦無疾而終,香港踏進了後抗爭年代,文化界喧鬧盛放,惦念香港的他埋頭撰寫劇本,平日多了出門,趁着最後一個學期到處看倫敦的藝術風光,他說自己去了大大小小的倫敦博物館,看了五花八門的展品和思想,走在街頭大道,間或不知從哪裏奔出來的廣東話也會叫他會心微笑。

就在那個時候,他寫好了以流離為題,其後得到柏林戲劇節劇本市集獎的作品《未來簡史》,成為首位華人獲此殊榮。

有你們,故我在

他記得獲獎的那一年,他辭去教職剛好五年,轉眼,現在又過了五年,他從未想過雨傘運動後還有新的一波群眾運動,而且來得如此激烈,叫人如此痛心,並萌生出九七後另一波大型移民潮。

這陣子,他參與一場又一場的告別飯局,不停從四方八面捎來親友即將移居的消息,城裏一方面經歷疫情,一方面離人收拾行裝,相約送行離別,淚滿盈眶,戀戀不捨。他想到疫情前,去過的弗洛伊德博物館,那是弗洛伊德最後待過的地方,這位著名的心理學者為了逃避納粹而去到倫敦,最後在倫敦病死,終生不再回歸國土。而早在幾年前,他的劇本已觸及人的流動和離散,近月在大館公演完畢的《有你,故我在》說的是女獄的同志愛戀,出獄兩人各自走上不同的路,直到九七移民潮湧來,有人要走,才又再度重遇,一見卻是永別,以後她們只能聽着《下世紀再嬉戲》,追憶似水年華,舊歡似夢,深明人生重要的部分遠去,徒增悵然若失。

劇本與香港當下吻合:入獄與移民。

觀眾被安排在大館遊走,手捧線索,看過三場戲後感受一遍空間設置,再看結局。劇本讀之淡然,但因為情節與現實相撞,演員排練時有巨大感受,往往忍不住淚,哭至眼乾,直言傷肝,上演時觀眾亦深被觸動,尤其最後一場戲,移民前你我最後一次見面,你要走了,而我留下,那個忘不掉的人與城將成為此生遺憾,如歌詞說的記憶荒謬更淒美,使人無不觸動,淚落滿臉。

「以前,我想觀眾在戲後自行思考,但這次我有一份私心,希望來看的人心中不再感到孤獨,這年頭,我們都有分別的場面。至於去留的問題,我總想到佛學中說的中觀,人應不落苦樂兩邊。人生許多煩惱都是因為我們被困在非黑即白之中,這使我去想,也許去留都不是我們的結局,人們選擇離開或留下都是僵固的選擇,在這之中香港人會否找到第三個選項?我們素來引以為傲的是香港人靈活多變的特性,我們成長在中西文化交融的地方,我們習慣靈活流動,但經歷了這兩年後,香港人卻變得呆板,失去了思想的彈性,甚至為了該不該走而終日爭吵分裂。我時常覺得都已經走到這一步了,我們不是有更多東西需要幻想,追尋和思考?不是嗎?」他苦笑道。

好多年前,他已經覺得人的身份可以多次流動,人們去了又回,回來了又會再度離開,像幾千年前,孔子灑脫道:「道不行,乘桴浮于海」。

這幾年,他經歷在外讀書,曾在英國住下,獲獎後又在德國收獲不少劇迷,有了經理人,時常要到德國工作,有時一住便是幾個星期,一年中有數月的時間都不在香港。他笑說,自己還是不習慣倫敦一到了冬天,下午四時便就天黑,也不習慣柏林嚴冷的冬季,有時人不在港,看到香港的好友相約聚會,上傳合照,他也會因思念發愁。

但他還是想過不如在倫敦或柏林定居,因為當地更利於文化創作,外國對劇作家一向尊重,比起商業城市如香港,倫敦與柏林人更明白文學傳統的重要,會視創作為一種專業。他在當地找房子,總能沒有隱瞞地說自己從事創作,房東聽到也從不嫌厭,反而語帶敬佩,因為他們知道一個人不為餬口工作,而是做着自己喜歡的工作過活有多難得。「但在香港嘛,房東一聽到你做創作,是編劇,第一個問題就是你如何維生;第二個問題問我識不識得明星;第三個問題是我可不可以代其撲到演唱會門票。」他總是忍不住笑,終歸是香港人,只有香港人能如此現實,又如此可愛。

小城裏似有種種現實問題,叫人不宜久居,而且這裏絕大部分人的生活條件都不好,亦容不下細水流水的文化工作,但這個地方始終叫他感受最深,尤其在大館看到來看《有你,故我在》的觀眾的反應,他知道自己有個堅定留下的理由。

「《有你,故我在》是我寫給香港當下的一部戲,只有香港的觀眾會如此認真地看,並如此深刻地被感動,並有所共鳴。我這生不會脫離香港這個地方,那是因為這裏有喜歡我,對我的作品有共鳴的香港觀眾。」甄拔濤說道。劇終散場,觀眾手上都有一張原稿紙,那是劇團的問卷,上面寫的題目正是離散,問題卻不是演員表現,燈花佈景,而是如果有天要離開香港,有沒有一張願望清單想做。

離開後請扔掉被害者身份

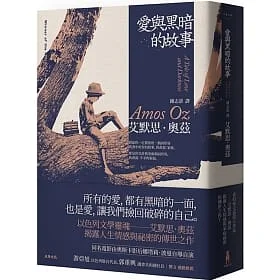

甄拔濤喜歡二戰史,旅程上總在讀關於集中營的書與文學,尤其喜歡以色列作家Amos Oz。

「他有一部自傳式小說,叫《愛與黑暗的故事》,是我很喜歡的小說,書中提過有一班猶太人在納粹進行種族清洗之前,提早搬離,定居兩代後,經歷二戰結束,因而安然無恙。但這批猶太人卻一直恥笑當初選擇留下來不走的猶太人過於愚昧,我時常覺得這種討論在當下的香港很是熟悉,我們都以為同為被壓迫者都會同仇敵愾,但總有人站高一格去看待受害者。」小說裏有這樣一段精警的文字:「受迫害者與受壓迫者會聯合起來,團結一致,結成鐵壁銅牆,反抗無情的壓迫者,不過是種多愁善感滿懷期待的痴心妄想。在現實生活中,遭到同一父親虐待的兩個兒子未必能同舟共濟,讓共同的命運把他們密切地聯繫在一起,他們不是把對方視為同命相連的伙伴,而是把對方視為壓迫化身。」

他轉發女權運動領袖何芝君的帖文,認同港人去留都只是假命題,重要的是人能立下心志,抛掉”victim”的身份,而以一個”survivor”,一個”fighter”的心態,在牆內牆外,港內港外找到自己的角色和位置,直到最後。「我一直認同留下或離開都不是當前最重要的議題,比起這些,不少集中營的書籍中指出歷史上不少倖存者都患上了替代性創傷,他們一生都走不出一個心理關口,不明白為什麼自己生存下來,而身邊的同伴卻死去,於是不少人在離開集中營後,無法安享太平盛世,而選擇以自殺回應心中的疚愧。」

他擔心的不是香港人走光,也不是留在香港的人最後會面對什麼結局,而是我們,集體的香港人,往後將如何面對這段時間的變化,如何回應已經犧牲的性命,與面對這些日子累積下來的心靈的創傷。

「對我而言,這些議題早已超越了去留移民。因為無論去或留,創傷都不會在我們心中消失。」甄拔濤說道。