二〇二一年十一月二日,中國著名哲學家李澤厚於美國科羅拉多家中逝世,享年九十一歲。他的著作影響深遠,對當代新儒家作出不同批判,曾是中國上世紀八十年代「美學熱」的青年精神導師,影響二十世紀後半葉的中國美學。此外,他亦以「救亡壓倒啟蒙」和「告別革命」的論說為中國革命史觀帶來深刻的批判反思,激發不少論戰思辯。

漢學家余英時曾評價他:「通過書籍,他(李澤厚)使得一整代中國青年知識分子從共產主義的意識形態之中解放了出來。」然而,這位曾在當代中國思想界享負盛名的哲學及美學大師,逐漸淡出現時的學術研究討論,其中因由何在?他的思想學說有什麼值得繼續深究?

⚡ 文章目錄

批評當代新儒家

李澤厚生於一九三〇年,為湖南長沙人,一九五四年畢業於北京大學哲學系。他年少時已經對馬克思主義深感興趣,研讀《德意志意識形態》時接觸歷史唯物主義的論說,影響他日後重視實踐與現實基礎的觀念。香港中文大學哲學博士劉保禧指出,在尚未改革開放、處於封閉時期的中國,基本上學術都離不開政治問題或政治立場的表達,「所有學人在這個環境下都很壓抑,而李澤厚屬於年輕一輩、極少數有自己想法的人。他在七十年代末、八十年代頭出現,是光芒四射的。」

談論李澤厚,離不開關於儒學的討論,但假如把他的名字歸納在當代新儒家,實為致命錯誤。劉保禧解釋,李澤厚並非歸宗儒家,反而更接近老莊,但他認為儒家長久滲透中國的歷史社會,是構成中國人的「文化心理結構」,故此若要理解中國文化,便當理解儒學。《論語》便是塑造儒學的基礎之一。劉保禧於中學時期閱讀李澤厚所著的《論語今讀》,他提到這部作品不是大塊文章的論文,以隨筆式寫法,更引人入勝,「中學的我有時不太懂,但覺得有趣的是,他不斷強調中國傳統文化的基礎是情,提出『情本體』,針對新儒家牟宗三或唐君毅的看法,他早已有推翻前輩的想法。」在李澤厚的主張中,儒學基本上已成為一種「百姓日用而不知」的生活學問。錢穆於《論語新解》中論及:「仁者,人群相處之大道。」劉保禧認為李澤厚正正是掌握到這一點看法:「不會把『仁』視為個體或內心的能力,是人和人的關係。李澤厚覺得錢穆對儒家的判斷,比起新儒家,特別是牟宗三,來得更準確。他認為《論語》的重點不是放在個體身上,而是人羣之間互相構成情感,父慈子孝,兄友弟恭的情感連繫,令中國人連繫起來的文化心理基礎。」

特立獨行的天才

劉保禧形容李澤厚為「一個哲學的天才,特立獨行的天才」,但他也明言:「在新儒家來說,李澤厚根本不入流。在學院,尤其港、台的哲學界,基本上沒有人會把李澤厚當成研究對象,甚至讀他的書的人都不多。」

何以曾影響一代美學文化思潮的哲學大師,如今在學院研究界顯得沉寂蕭條?這點便關乎實際的學術傳承問題。上述劉保禧所形容的「特立獨行」,其中是指李澤厚甚少培育學生或弟子輩,「這點和余英時很不同,余英時有很多學生都擔任學術機構的要職,如中研院、台大,都在學術上有成就,或行政上有地位。相反,李澤厚沒有一些繼承他學問,並發展在學術機構上,構成學派的人。所以淡出的原因就很實在,因為他沒有學生。」劉保禧解釋,學術上的推動有現實基礎,視乎後繼有人與否,像新儒家的一代代傳承,而李澤厚卻不太強調這點傳承延續。

不過,劉保禧提到近五年在中國大陸出現一個復興現象,代表事件之一為北京大學教授Roger T. Ames(安樂哲)於二〇一八年出版《Li Zehou and Confucian Philosophy》編採論文集,引起一股重新閱讀李澤厚的復興。劉保禧表示:「中國雖然號稱以馬列主義立國,但基本上在日常人的生活,或哲學界上,都沒太多人真心相信可以透過馬克思主義和中國哲學結合,故此回歸到中國哲學來建立國體或國家哲學。於是找到李澤厚,談論他對傳統中國的詮釋。」

劉保禧接着補充一點:「這些出版刊物都是集中在學術討論,無論是中國美學或思想史。不談『告別革命』,或者李澤厚和劉曉波的恩怨。」

「告別革命」背後的核心問題

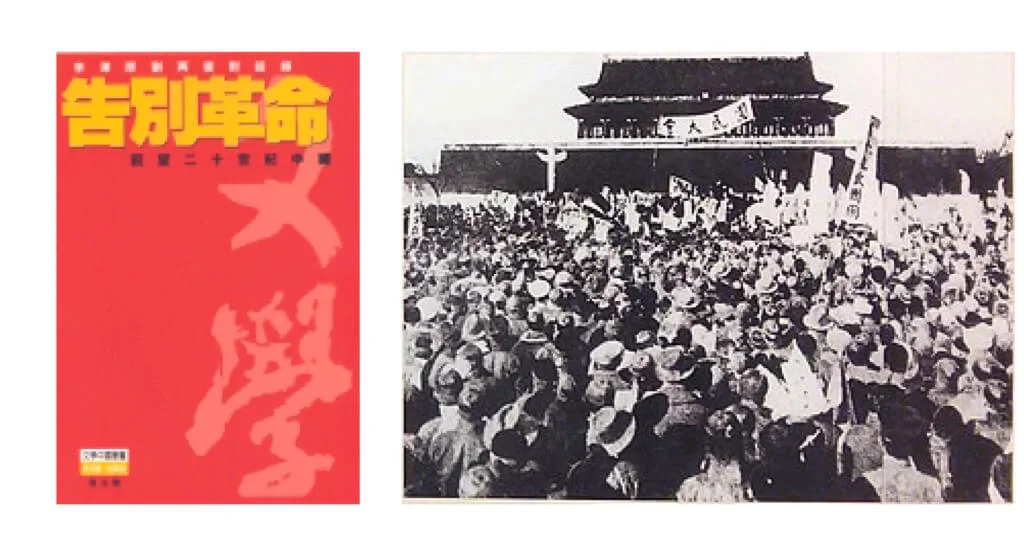

一九八九年六四事件發生後,李澤厚批評中國政府處理方式。後來他於一九九二年初移居美國,任教美國科羅拉多學院。一九九五年,他與流亡在外的劉再復合著出版對話錄《告別革命》,引起廣泛討論,也成為李澤厚其中一個重要論述。

告別革命的主張,即中國應以改革的方式變革,而非暴力革命的手段。李澤厚認為近代中國最大的問題是「救亡壓倒啟蒙」。追溯廣義的五四運動之初,包括一九一五年出現的新文化運動,由陳獨秀、胡適等知識份子領起,為啟蒙教育的運動。李澤厚在《中國現代思想史論》所收〈啟蒙與救亡的雙重變奏〉中,指出「從文化運動的着重啟蒙開始,又回到進行具體、激烈的政治改革終。」當新文化運動與救亡性的反帝政治運動碰撞,結果救亡壓倒啟蒙。劉保禧認為,在李澤厚眼中,過去一百年中國的災難,基本上都是以革命做主軸有關係。

李澤厚曾在二〇一一年(即辛亥百年)接受馬國川訪談,刊於香港《蘋果日報》。他在訪談中提及:「我們現在反對革命,就是反對神聖化『革命』。我提出的『告別革命』,就是要告別辛亥革命。」他指,辛亥革命也有救亡和啟蒙的問題,而留下的主要是思想上的意義,但遺憾的是民主共和的思想並無落實,沒有成為政治制度。但他也肯定革命思想有其倫理學價值:「就是說,壞的東西一定要推翻。社會總是需要一種批判的力量。任何一個好的社會,激進的批判力量作為思想表達,都是應該允許的。⋯⋯要筆的自由,不要槍的自由。」

「李澤厚要探討當代中國最核心的問題,就是中國往何處去。」劉保禧借用台灣中央研究院學者何乏筆(Fabian Heubel)的說法,即是中國面對新儒家、自由主義與社會主義三者能否會通的局面,最初甘陽提出「通三統」,也是討論當代中國如何可以統攝三者:在儒家傳統下,同時承認社會主義的平等及自由主義的巿場經濟。劉保禧指:「三者如何協調的問題,李澤厚其實早於他們,在八十年代談論中國思想,便是想處理這個問題。」

劉保禧認為:「李澤厚的定位很有趣,既不是純粹的儒家,也不是純粹的社會主義或自由主義。他想撈埋一齊。」他指,李澤厚相對強調的是儒家,因為從革命年代強調靈魂深處要有思想上的革命,同志內在要有道德修養,都是儒家很強的道德批判,如果不了解儒家傳統,是不能推動革命或啟蒙。「李澤厚要講的問題是未完結的,就是我們如何看革命傳統。中國通三統問題不是過去的問題,現在的中國仍然面對着。而李澤厚做了一個嘗試,試着回到中國傳統,覺得了解儒家傳統,並且吸納左派和右派,建立一個新的廣義的意識形態,或者思想體系,能夠令中國避免二十世紀的悲劇。」

這點對傳統的肯定,引起後代知識份子的抨擊,其中迴響巨大的定必是劉曉波。相對中國大陸的傳統中,李澤厚較為自由主義,但在劉曉波的眼中都是太保守,後者著有《選擇的批判——與思想領袖李澤厚對話》,批評李澤厚以「積澱」的目光審視中國傳統,也抨擊中國知識份子的人格弱點。劉保禧也明言,更好了解李澤厚的方法,便是劉曉波,因為李澤厚也相當重視其論述駁斥。

一代思想家仙逝,其學說論述和學術價值還有待時間反覆論證。然而,劉保禧提到一點個人判斷:「李澤厚對我來說有個奇怪的地方,就是他從來不談香港。」

劉保禧翻閱過去的書刊文章,觀察到李澤厚明顯以中國作為討論對象,但從來沒有意識地去把香港作為討論對象。「令我奇怪的是,他的論說『救亡壓倒啟蒙』是中國二十世紀以來的悲劇,但其實香港就是從來沒有革命傳統,而保住啟蒙的地方。假設香港視為中國大陸傳統廣義的一部分,這個地方卻調轉過來,是『啟蒙壓倒革命』,正正是一個『救亡壓倒啟蒙』的反例。我不知道他對香港的評價,這點是有點遺憾。」