二◯二三年七月十一日,米蘭.昆德拉在巴黎與世長辭,位於布爾諾的這所作家圖書館頓然變成收藏了其遺物捐贈。不過,摩拉維亞圖書館館長Tomáš Kubíček直言:「對我們來說,昆德拉不是記憶或雕像。雖然他已經離世,但他仍然是活的,因為他的思想確實是活的。」

這個主張早於二◯一九年,Tomáš Kubíček與昆德拉夫婦談論創建米蘭.昆德拉圖書館的想法,就認為那不只是把其藏書通統搬到圖書館書架上的工作,而是創造一個「活」的地方,希望為討論米蘭.昆德拉的人們提供辯論的場所,「保留昆德拉的思想,並將其帶向歐洲或世界,討論的不只昆德拉寫的作品,而是他所開放的話題。」

他說,圖書館即意味着一扇窗,窗口必須打開並向世界傳播想法。而這間米蘭.昆德拉圖書館要傳播的,是作家筆下所展開的主題,也是真正的自由思想家試圖理解與批判的所有。

⚡ 文章目錄

是時候把米蘭.昆德拉帶回布爾諾了

米蘭.昆德拉圖書館成立的契機,正正與Tomáš Kubíček有關。五年前,他在巴黎與米蘭.昆德拉聊天時,提出「一個非常糟糕的主意」,打算準備一個關於昆德拉的展覽。「他(昆德拉)笑着告訴我,自己是個完全隱密的人,能如何展示?我說可以只專注於你的作品。而他告訴我,問題是如何展示書籍,會很無聊。所以我們開始討論展覽和書籍內容。」

展覽決定於二◯一九年舉行,事前Tomáš Kubíček經常往返昆德拉的巴黎寓所準備,屋內一片混亂,書本、信件和評論資料散落一地。當時昆德拉妻子維拉(Věra Kunderová)提起他們的美國作家朋友Phillip Roth決定將個人藏書捐給家鄉,可能對於昆德拉的個人文庫來說同樣不失為良策。

「我認為這不是一個壞主意,但這取決於米蘭。但維拉跟我說,不,這取決於你。那時米蘭笑了起來。而我想,也許是時候把『米蘭.昆德拉』帶回布爾諾了(It’s maybe time to bring “Milan Kundera” back to Brno.)。」Tomáš Kubíček憶道。

於是,作為摩拉維亞圖書館館長,Tomáš Kubíček順理成章提議在館內加建新圖書室,把昆德拉的藏書及其他珍貴檔案,搬回其家鄉布爾諾。「從一開始,米蘭就對這個想法非常滿意。而他的出生地距離這裏(摩拉維亞圖書館),僅僅大約一公里。」

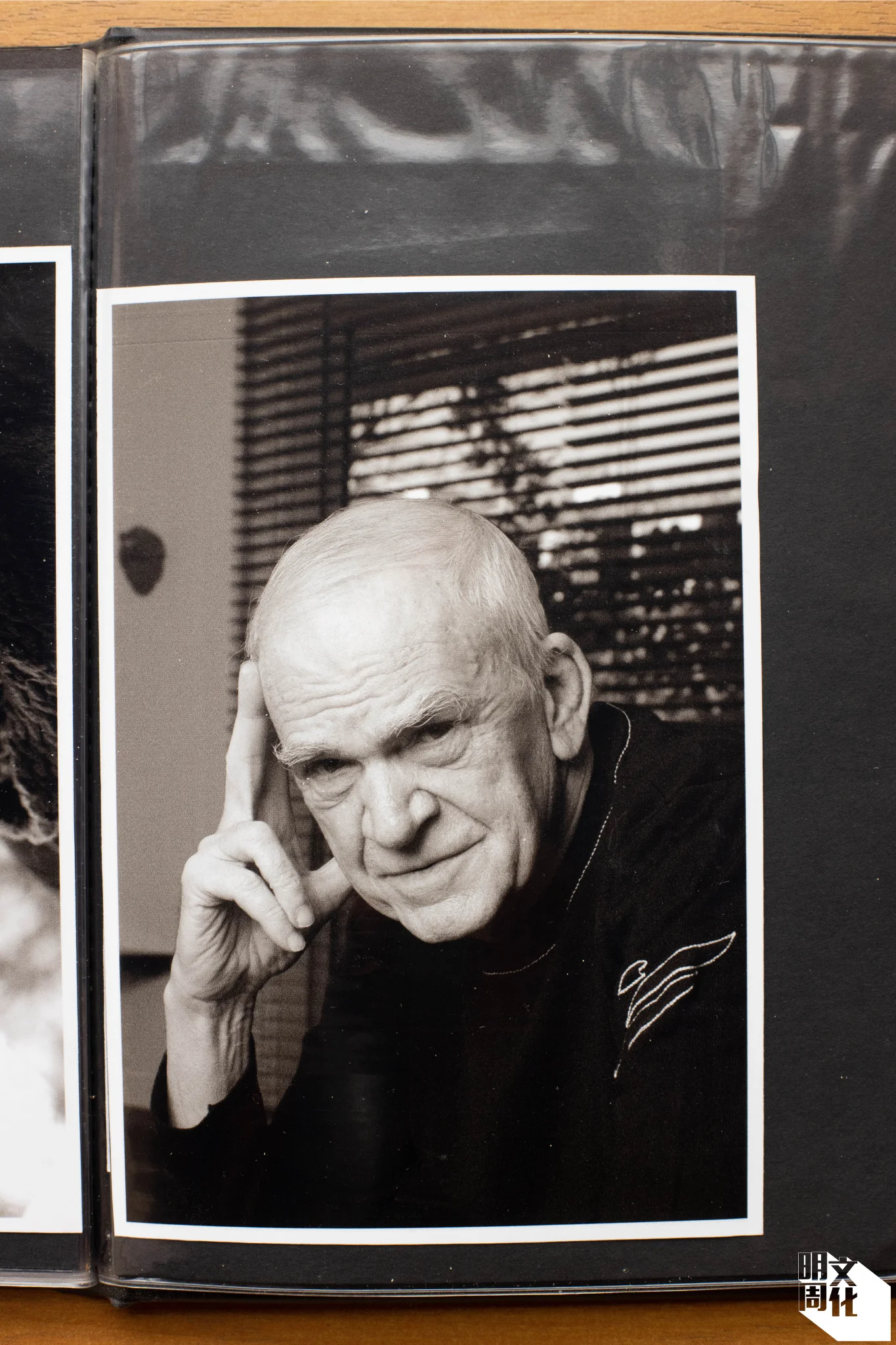

早於這些緊密的往來關係之前,Tomáš Kubíček最先是一位昆德拉的讀者、研究員。他大學畢業時,撰寫了一本關於昆德拉小說敘事學的書,其出版商把書寄給對方。及後有天,他在家突然收到來電,在話筒另一端竟然是昆德拉本人。「我很震驚,在頭十五分鐘我幾乎說不出話來!昆德拉非常慷慨友善,和我聊天,詢問我的書和寫作主題,聊得興致勃勃。這是我非常喜歡昆德拉的地方,他總是幫助你去思考⋯⋯不是聰明人與蠢人的討論,他會把討論維持在讓你打開不同世界的空間。有時談論電影、巴黎,談汽車,或者談論社會學等等。 他有次說自從費里尼去世後就對任何類型的電影都不感興趣,哈哈!」

Tomáš Kubíček形容,每次和昆德拉的討論中,自然察覺到對方的想法具有分析性。「他是一個試圖用語言來分析思考或文字,或者提出問題的人。問題對他來說非常重要。」這一點語言特徵經常表現在其小說作品,Tomáš Kubíček亦認為文如其人,「這位寫這些小說的作者,跟我在巴黎拜訪的米蘭.昆德拉一樣,是同一個人。他是個非常開放的人,喜歡幽默,總是諷刺嘲弄,這些在他的書中也能找到對世界或不同主題、問題的嘲諷或分析方法。」

流亡與回歸 昆德拉和捷克的迷思

過去不少評論家指出昆德拉流亡後失去和捷克斯洛伐克的聯繫,以及所書寫的當代捷克與現況脫節。Tomáš Kubíček表示,這是過去在昆德拉和捷克異見者之間時常討論的。

「昆德拉實際上是個試圖分析任何迷思的人。你讀他的書會發現,是屬於捷克歷史的迷思之一,是關於異見者的力量,他非常批判和懷疑地分析這股異見者力量。持不同政見者會有一種遭受反對的感覺,但這很奇怪,昆德拉所批評的是一些原則,例如權力和責任的規條。」他說,昆德拉是做了小說家必須做的事情:「批判性地提問一些行為或人們的存在或身份的重要問題。」

話題必然來到關於昆德拉和捷克的距離,無論是其作品抑或作家身份,長久以來備受爭辯,也因此使米蘭.昆德拉圖書館的成立別有一重意義。

「這是一個相當複雜或困難的問題。不少評論指米蘭.昆德拉與捷克讀者或捷克文學的聯繫非常奇怪。昆德拉的確是個很注重隱私的人,八十年代中期已不再接受媒體採訪,從那時起,他就完全沉默了。在天鵝絨革命之後,捷克人認為也許昆德拉必須與捷克讀者或媒體交談。不過昆德拉本人表示不想接受任何採訪、評論個人生活,認為自己是一個寫小說的人,希望保持這種方式。從此就出現了關於昆德拉與捷克或捷克媒體關係惡劣的迷思,而由於昆德拉保持沉默,所以無人可以評論甚麼。事實是,昆德拉在捷克仍有很多朋友,關係非常好。」Tomáš Kubíček解釋道。

他反覆強調,米蘭.昆德拉和捷克的關係存在很多迷思,「當他決定將他的個人文庫帶到捷克,可能也是一種與捷克的良好聯繫。」

現時圖書館館藏包括不少昆德拉歷年來在期刊雜誌發表的文章,還有關於他的文學評論和研究,尤其早期文獻資料,對於爬梳脈絡而言極為重要。若循出版歷史來看,昆德拉的作品雖一度在捷克斯洛伐克被禁,直到九十年代初期,捷克出版社Atlantis開始出版他的著作,捷克雜誌《Host》亦持續刊載昆德拉的文章。

此外,Tomáš Kubíček還提到,昆德拉對捷克文學有很大幫助,「因為他,有許多捷克作家的作品在法國出版社Gallimard出版,也討論很多捷克題材,例如他其中一篇發表於八十年代中期的著作〈A Kidnapped West: The Tragedy of Central Europe〉,討論很多中歐的話題,引起更多對中歐的關注。」因此,各種出版紀錄成為有力印證之一,亦是檔案收藏的價值。

針對昆德拉是捷克作家或法國作家的身份,Tomáš Kubíček索性把他定位為國際作家。「因為把昆德拉當作只有一個國家的文學的一部分來談論,就意味着我們其實並不理解他的作品。他屬於世界文學。」

拿昆德拉的第一本小說《玩笑》為例,以六十年代末被俄羅斯軍隊佔領的捷克局勢為背景,至今已被翻譯出版逾一百個不同版本。「在我的角度來看,可能在中國,或無論是埃及還是美國,沒太多人對六十年代捷克的情況感興趣。但這部小說是世界上被翻譯最多的小說之一。為甚麼?因為小說裏面有些東西、一些話題,可能連繫到香港、台灣、中國、日本等地的情況。那些植根其中的東西,比當代政治局勢更重要。」

誠然,觀察近幾年香港出版、評論、劇場等文化領域,的確重新迎來對昆德拉,以至哈維爾、克里瑪等同代捷克文學的廣泛關注和討論。Tomáš Kubíček聞言,交換起對昆德拉在小說《無知》中書寫流亡者回家之異化與疏離。他說:「也許你還記得書中的最初對話,主角被人問,你為何還在這裏?然後她反問,我該去哪裏?那個人說,回去你們那裏。『你的意思是這裏不再是我的家了?』只是寥寥幾句話,就道出流亡的悲劇。」

所謂流亡,Tomáš Kubíček認為是一種普遍的存在,「因為每個人都生活在流亡之中。這不一定取決於政治或經濟形勢,可以取決於某種存在的狀況,個人活在流亡中,並試圖找尋自己的家。」

向世界開放 昆德拉自由思想的一扇窗

昆德拉的作品擺脫昔日遭查禁下架的命運,如今讀者對於他討論的思想主題,諸如對人性的洞察,命運之偶然及必然,從Kitsch(譯作媚俗或刻奇),輕與重,到活著的無意義,可在作家用知性與幽默文字建構的世界中自行探索思考;然而,在布爾諾真正建立一個作家圖書館的初衷,Tomáš Kubíček表示,從來不只在於把龐大數量的書放在書架上。

「對我來說,圖書館必須是『活的地方』(living place),它可以是一個為想要討論昆德拉作品的人們提供辯論的場所,為那些到訪布爾諾的人、也為我們,打開歐洲和世界文學和知識的空間。」對於這座城市,Tomáš Kubíček說,未來想努力把有趣的人帶來布爾諾,將布爾諾向歐洲、向世界開放;對於作家,他同樣表示,要保留昆德拉的思想,並將其帶向歐洲或世界,「討論的不只昆德拉寫的作品,而是他所開放的話題。」

「我們是圖書館,即意味着一扇窗。窗口必須打開,向世界傳播想法。」他續道:「對我們來說,昆德拉不是記憶或雕像。雖然他已經離世,但他仍然是活的,因為他的思想確實是活的。(For us, Kundera is not a memory or statue. Although he is dead, he is still a living person because his ideas are really living.)」

創建圖書館時,Tomáš Kubíček找來幾位歐洲文化知識分子組成籌委,其中包括法國劇作家Yasmina Reza、英國作家Adam Thirlwell、法蘭克福書展主席Juergen Boos等等。「我問他們,昆德拉圖書館能否就像基地一樣,有一些可以啟發他人的東西。他們都肯定地回應,這點正是米蘭.昆德拉的真正遺產。我們要做的,不是封閉他,而是開放他。不是把他埋到大理石下,而是讓他活下去。你看到這裏一排排書架,但其實是有點無趣,這都不是我們想傳達的最重要訊息。最重要的是,我們想推動大家重新思考米蘭.昆德拉所展開的主題。」

Tomáš Kubíček說,對六十年代的捷克讀者而言,昆德拉始終是自由思想的代名詞。「真正的自由思想家,是試圖理解人們,並試圖批判性地思考他們。不僅批判,還要幫助他們理解。這也許是小說中唯一的自由,而有時與我們相違背。(The real freethinker is a man who tries to understand people, who tries to critically think about them. Not only to criticize them, but to help them understand. And this is maybe the only one freedom of the novel, which is sometimes against us.)」