【紀念台灣小說家王文興】真水無香 王文興:你要它生動,在無風無浪中寫得生動,活色生香,就是文學。

(編按:台灣知名小說家王文興於九月二十七日辭世,終年八十四歲。王文興一九三九年出生於福建,四六年隨家人遷台。代表作包括長篇小說《家變》、《背海的人》等。

本刊記者曾於二○一六年在台北專訪王文興,當時其耗時十三年完成的第三部長篇小說《剪翼史》剛出版,訪問就從此部作品開始談起。讀者可重溫這篇專訪,了解這位小說名家的創作理念。)

訪問當天,約了在臺大附近一家酒店的地下餐室。餐室佈置簡單,一邊窗外是游泳池,另一邊是清幽的現代庭園。這是王文興指定的訪問地點,從前圖它安靜,現在卻變得吵鬧了。他不是沒有察覺外間的變化,反而正因為立足在同一個點上,愈是認識,就愈是察覺到其中的時日變遷。「我不需要旅遊,你只要看月亮,就可以看一輩子,因為它每天都不一樣。」他說。

第三本長篇小說《剪翼史》,基本與他前兩部長篇寫作習慣相去不遠,一天三十多字、兩個小時的寫作。而這部花兩年準備,一年抄正,前後十三年完成作品。十三年過去,他依舊是那套白襯衫淺灰西裝褲和掛着背包,踱步在溫州街一帶。如此專注在一個地方,做一件事情,如他所言,為的是把所有精力,投放在最重要的事上。而討論他的作品,最重要的,定是先要從文字談起。

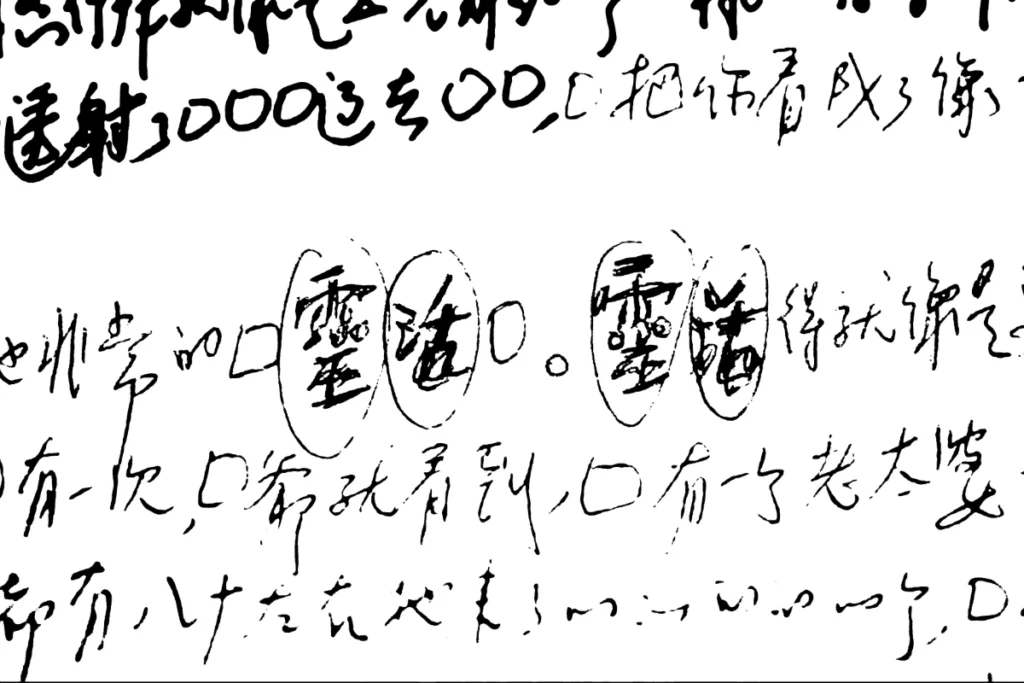

「什麼樣的內容,才適合什麼樣的文字。《家變》偏向抒情,《背海的人》比較接近黑色幽默,《剪翼史》用四個字來形容,就是要寫到『真水無香』的地步。」王文興依舊一字一韻的述說,沉穩謹慎地把事情說好,「所以文字要配合這個方向。它的主題不一樣,因此用上了以前的方法,然而又有點不一樣。空格比從前要多很多。underline來講,以前也有用,現在用的更多。有人問,你沒有任何indication,要怎麼個讀法呢?這個讀法,是用前後文來定,按裏邊context來看。」

新作比前作文字變化幅度更大,夾雜簡體、台語拼音、英文和更多的新造字。句式有時候是不同長度的空格,有時候是一個兩個或三個破折號。底線有時候是單線,有時候雙線,有時候粗黑線,有時候是一粗一幼的雙線等等。像樂譜上不同節拍的休止符、強弱記號。但小說中的符號,卻不是生硬的系統,沒有一定規則,一切的理解需依從小說的脈絡。「underline有時候是加強, 那黑線又如何,可能就要更加強,但最重要還是要看前後文,看上一句跟下一句。尤其是上一句。兩句連起來的時候,大概就可以知道。」他說。

⚡ 文章目錄

音樂就是含意

「這就是我一直強調你一定要慢讀。因為你每一句都要讀到,不能用眼睛略過去。像讀唐詩一樣,七個字,你每一句都要讀呀。」像詩是音樂,他認為,每個字都是音符,像彈鋼琴每個音都彈到,每一個字都不應該忽略掉。不然歌不成歌,詩不成詩,句不成句。讀王文興的作品,從來不是要被取悅,而是一種應戰,讀到他的作品,你先要達到他預設下的要求,也如他對自己的要求一樣。「即使我找不同的散文來讀,我都先讀它的music。如果它不夠musical,我就放棄了。讀第一句話我就能決定。」

如洪範出版人葉雲平所說,王文興所有作品都在處理節奏、速度、段落、韻律的問題。字裏行間的長短、輕重、聲調,王文興用中文的四個字就能概括:抑揚頓挫。「抑揚頓挫,就是音樂。而音樂,就是這一句話的含意。」對王文興而言,這本來就是我們語言的傳統,「像我們中國人名字都三個字。怎樣寫得好就是聽覺跟視覺的配合。所以挖空心思也要把這三個字改好。不然聽起來疙疙瘩瘩,看起來也疙疙瘩瘩。」

絕對與自由

要追求意義、音樂與視覺絕對的一體性,可以想像得到一天三十多字的極限中,有多消耗精力。「這一句的內容,到這一個字的時候視覺上聽覺上有特別的需要,這個時候就要想辦法來,找到正確的字。到真要改(新造字)時,就是到了技窮的時候。因為想得到的都想過,都實在是找不到字,那就不得不改。」

他同樣執着於視覺的通順,視覺與聽覺加起來才達到一個新的成果,「杜甫的詩,大家都覺得視覺都好,但中間總是有幾個字,比較辛苦,或讀起來意思比較模糊。都是寫時遇到這個問題,就是找不到字。到這個地方,差一個字找不到,所以就只好稍為隨和一點,讓路一下。但讓路的結果,就傷害到視覺上的要求、聽覺上的要求,跟內容含意的要求。」詩本來就有嚴格格律規範,音樂則比較自由。小說的文字在兩者之間游走,但還是會想到本來的文化意涵,於是王文興再進一步前行,不為文字的固有框架所限,「我們這種時候還有自由的,就是改。」

平靜裏的暗流

在各種文字衝擊和強烈的節奏感之下,小說的內容、故事的描述,確實如他所說,點到即止,平靜如水。主人翁的背景之所以設定為從香港到台灣的老教授,亦是為了以局外人視角,冷眼旁觀身邊的一切。「從古到今非常少文學作品在寫學院生活,連詩都沒有。許多人認為太枯燥,沒有驚濤駭浪,沒有血腥的故事,戲劇力不夠。我總是想,為什麼大家都不寫?也是因為這個原因,跳了進去。這是一個嘗試,一種挑戰。」

對王文興而言,任何材料,都應該可以寫成文學,不應該有什麼不能寫。「你要它生動,在無風無浪中寫得生動,活色生香,就是文學。」他特別提到福樓拜的《情感教育》,小說中沒有什麼事情發生,但看到每一句,他都想要讀下去,「乃至於有人說,長篇小說,根本不需要故事。其實一個過程裏頭,細節比較重要。」小說中,老師與學生,體制與學術,世俗與個人的張力與衝突,足以反映學校的與社會的政治現實。

信仰的意義

王文興在早年訪問中提及:「Graham Greene說過,二十三歲以後的生活經驗已不重要—我也同意把握住二十八歲以前的經驗就夠了,以後剩下的有生之年,應該用來把這些經驗重新消化,投放到紙上。」然而這次,他的作品早已脫離青少年苦悶,脫離早年的困頓,來到生命的後半。「這次寫的時候我畫了兩條人生的主線,一條是教學的生活,另一條是宗教的信仰。寫宗教好像是一種責任,寫出任何人中年以後的困難與需要。」嶄新的字詞組合、句子的斷裂,打破日常句法,王文興就是選擇了這種言說不能的語調,述說人生最艱難的處境。

「面對後半生的困境,就只有宗教這一條路。」王文興從篤信命運到尋求宗教的意義,都是他對生命的思慮。因為已經來到人生的後半,角色的語調既無法是抒情,也無法以嬉笑怒罵的方式來寫。他需要的,是一種不帶情感的筆調,來尋求生命最後的答案。「我個人來說,宗教來得比較晚,是在尋找幾十年以後。到後來,在姑且一試的情況下,結果發現是一條可行的道路。姑且一試,就變成唯一的一條路。」

從沒有宗教信仰,到相信神的存在,到發現宗教是唯一的一途,王文興不是沒有疑問:「這到底是不是真正正確的路,還是沒有答案。但是在人生過程裏邊,多半是朝這條路,走完它。 覺得對,只是當時人的看法。」

但他發現,在現實而言,宗教就是為解決困難。 「宗教是一種超越自己的力量,有時候解決問題需要這種力量。而這種力量,來自於祈禱,你首先要有一個要求。跟獲取財富、榮耀,或世俗的目標不一樣,那是一種解決困難的幫助。」他明白,對理性的人來說,這是一種迷信。但方法對不對,就是只有當事人自己才知道,正如他對文字的信仰。他很早就曾經說過,「讀小說時對作家要有一份宗教式信仰,相信每個字的用處,然後再找出它的意義,這樣才不至於糟蹋天物。」也像他自己的世界,總是在相信和篤定裏,才找到其中的意義。

P R O F I L E

王文興,1939年生於中國福州,1946年舉家遷台。臺灣大學外文系畢業,曾與白先勇等人創辦《現代文學》雜誌。曾於臺灣大學外文系擔任講師,教授小說課程,後來亦任教於中文系,2005年1月正式退休。長篇小說《家變》耗時七年,《背海的人》耗時二十五年,當中由語言實驗到生命倫理的探索引起爭議不斷,卻同時奠定了當代台灣最重要作家之一的地位。