(編按:《給十九歲的我》引起紀錄片倫理爭議,但何為「紀錄片倫理」?資深紀錄片編導、學者潘達培撰文,從個人採訪拍攝經驗分享感悟,自言每次製作紀錄片都要直面倫理掙扎。)

⚡ 文章目錄

〈「點解佢肯俾我拍?」——一個紀錄片人的告白〉潘達培

關於紀錄片《給十九歲的我》引發的紀錄片倫理爭議,既然影片已經停止公映,我作為觀眾一方,希望留一個空間給拍攝者與被拍攝者,不以此片作討論。討論紀錄片倫理沒法三言兩語,因為人心複雜,拍攝狀況也各異,更不是一張同意書(consent form)就能一錘定音。以自己參與其中的製作為例子能說得比較清楚,也是我對自己的一次告白。

「點解佢肯俾我拍?」

拍攝紀綠片二十多年,仍會常常這樣問自己。

十年前我離開《鏗鏘集》到中大教書前,拍了一集關於精神病人家庭的故事(《我病了,但我會快樂》),整個過程令我這個拍了過百集紀錄片的資深編導也忐忑不安、戰戰兢兢「唔知點算」。

故事難得在於一家人無懼別人眼光,面對鏡頭道出心路歷程。當中一位家庭成員,是只有十一、二歲的幼女。故事主角毋須隱藏面貌,鼓起勇氣面對社會歧視。時任青山醫院院長、社康護士長和我都很雀躍。不過,我也同時跌入惶恐。影片播出之後,她的同學會排擠她嗎?會影響她成長嗎?鄰居會用奇異眼光看他們一家嗎?

我如何擔當得起根本沒有底,又驚出事又想拍。於是找來負責他們一家的社康護士一起拍攝每一個場面。她既在鏡頭內成為故事的一部分,也在鏡頭後一起訪問。萬一出現情緒,也有專業人士在場,這有別於以往的操作。

在理論層面,紀錄片的拍攝可以看成是一種三角關係:一方是拍攝者,另一方是被拍攝者,剩下的一角是觀眾。處於三角形中央的就是那個叫紀錄片的東西,以影片呈現現實。因為三方都對影片如何呈現真實往往有自己的理解和閱讀,當大家對影片呈現的現實有落差,就會牽扯出倫理的爭拗。落差愈大,爭拗愈激烈。

那集的拍攝超乎想像地順利,因為我邀請了社康護士加入,拍攝關係似乎穩定了,但是觀眾的反應無人能預知,危機揮之不去。拍了四個工作天,每次都捕捉到珍貴的場面。可是,愈順利我愈「淆底」,總覺得會有事發生。

影片剪好了,要讓他們一家先看片嗎?那是負責任的決定嗎?這樣做是把他們抬了上轎,要他們自己負責?你們一家也看過了通過了,播出後出事,怨誰?更不用說,作為一個公共廣播機構,我有責任維護編輯自主,下回政治人物要播前看片,能不一視同仁?我最後決定不會讓他們播前看片。如何不過分演繹、真實地呈現?守好最後一關是我沒法迴避的責任。還有一個關鍵問題:他們一家真的堅定地真面目示人?

影片排好在星期日播出,我們一般會在星期六完成後期製作。我特意額外加了一組後期,必要時把樣子遮蓋,我可以想像我在操作枱前淌血。星期五晚上,我懷着上刑場的心情,夥同社康護士直奔他們家再次確認他們的態度。

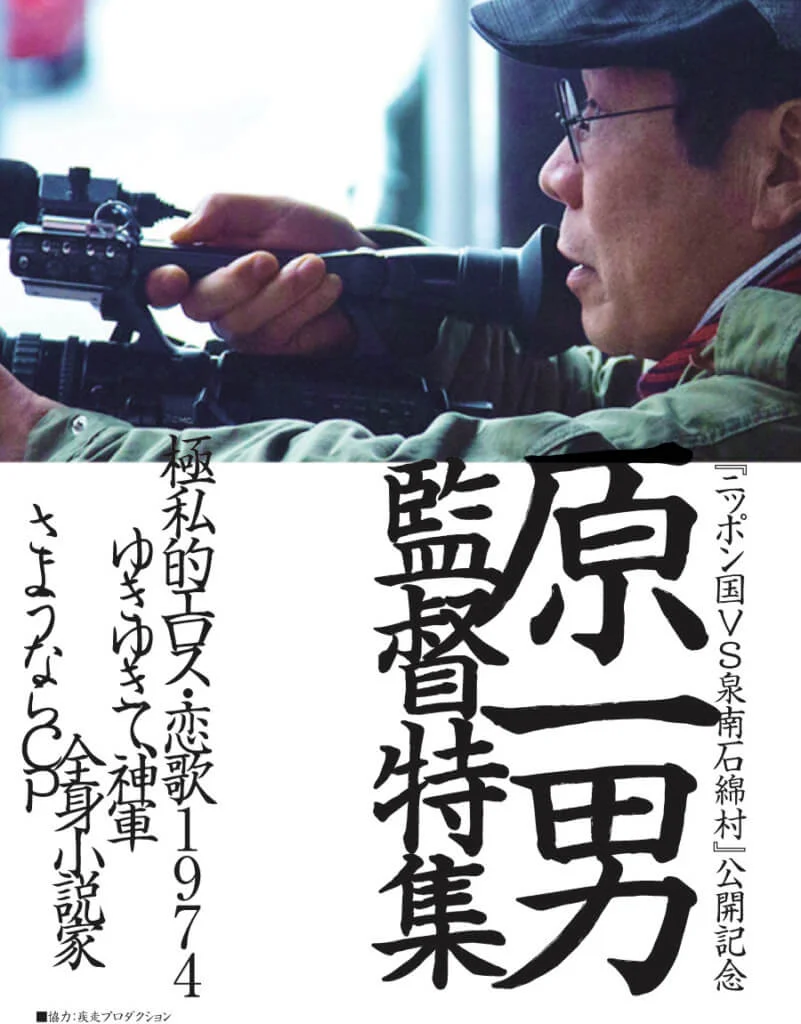

影響了不少紀錄片人的日本紀錄片導演小川紳介形容紀錄片是「拍攝者與被拍攝者共同創造的世界」,我一直奉為圭臬。後來因為教書,讀到比小川年輕一輩的紀錄片導演原一男說拍紀錄片其實是「拍攝者與被拍攝者的一場格鬥!(我覺得這詞語太兇狠,寧可理解為角力)」那是當頭棒喝,我的想法太浪漫了。那麼是非此則彼嗎?我拒絕二元思維。回想多年拍攝紀錄片的經歷,那是時而共創,時而角力的關係。每次製作都要直面倫理掙扎,是紀錄片製作人的宿命。

「點解佢忍得到唔事先睇片?」

我過去一直以毫不退讓的姿態守着這條線不容播前看片,面對有權有勢的片中人物,當然理直氣壯,但面對弱勢小人物呢?我不無掙扎。因為你的一時,是他的一生。撫心自問,是我能否放下掌握說故事權的尊嚴。「人家俾你拍,他們的尊嚴就可以不顧?!」這句說話容易拋出,但簡化了拍攝者與被拍攝者之間的脈絡,那是一個不斷建立互信的過程。拍攝者與被拍攝者之間的互信基礎厚實,相互明白對方的處境,什麼時候看片就不是一個解不開的結。

走在那有點昏暗的路上,我和社康護士都沉默不語。快到家門時我說,只要他們明示或暗示,有猶豫真面目示人,我不會游說半句。開心地吃好那餐飯吧,社康護士還帶了西瓜,閒話家常然後辭別,回去完成那淌血的工作。門打開了透出微黃燈光,精神病重症康復的爸爸笑着迎接,聽到背後太太的笑聲,我的心踏實了點。

還未坐下,目光一直搜索幼女芳蹤。在睡房走來一個短頭髮女孩,定眼看原來是她。拍攝時她一頭長髮,大概知道影片會播出,為了不讓人輕易認出,理了一個清爽髮型。我笑了,真聰明。在飯桌上,這個十二歲女孩鼓勵我們:「唔好縮,要向前行。」我被觸動了,放下心頭大石。飯後吃着西瓜,太太跟我說,爸爸一直沒哼半句,那天拍完他送女兒返學,回來時在門外忍不住嘔吐,整個被拍攝過程其實很緊張。當時我的心沉了一下,我應該更敏感一點,不要老是着眼捕捉場面。

他們一家感謝社康護士的工作,讓他們走出陰霾。爸爸很想和人分享這經歷,太太也因為信仰的支持,希望自己的心路歷程能幫助仍在黑暗中的人。謝謝他們一家的信任,也謝謝社康護士的協助,影片終於順利播出。

寫這篇文章時,我特意打了一通電話給社康護士,印證一下當日的記憶。她說,慶幸當時的社會環境仍有容讓,播出後反應正面。期後,她們一組社工一直跟進,留意到他們一家的關係變得更緊密。當時,他們住的家是教友協助下,以優惠的租金讓他們安居。因為影片呈現出來像是中產家庭,也引來一些質疑。幸好當時社交媒體仍未算盛行,播出後大家可以靜靜地回到日常,我也開拍另一個題材,我們各自回到自己的生活軌跡。

「點解佢哋會相信我呢個三唔識七嘅陌生人?」

「你好,我係《鏗鏘集》編導XXX」以前搵人物做「故仔」,就是這樣介紹自己。對方為何願意見面,以至讓我登堂入室拍攝紀錄片?我一直覺得是那三隻大字給人信心,應該多謝的是前人守住誠信(credibility)。建立誠信是一點一滴的漫長過程,破壞一下就夠。有了這個認知,我們一眾編導做「故仔」都有壓力要守住點滴,不要敗壞家聲。

《鏗鏘集》一向被視為新聞紀錄片,拍攝時得到對方口頭同意就可以了,電視台沒有加簽「同意書」(consent form)的要求。時移世易,簽署同意書或許會發展成一種約定操作。不過,拍攝關係並非建立在同意書上,而在互信。要建立互信的拍攝關係,在於雙方是否能充分溝通,被拍攝者又是否在充分了解下(well-informed)同意你的拍攝。

「六四」二十周年特輯,是一連四集的長篇故事,《回家》、《解結》、《延伸》、《守望》。我在拍攝相關人物時,沒法估計他們個人要承受的政治風險,要判斷只能是他個人去衡量。影片當中人物有一些我早已認識,也有不少是初次見面。讓他們清楚知道自己會在哪集出現,是個人判斷的重要基礎。整個團隊用了不少力詳細地擬定特輯的提案大綱,好讓我拿着它向受訪者逐一游說。提案不能粗疏,人物定了在哪一集也不能改,那是你對他們的承諾。如果因為你專業水平不足,故事「甩漏」,剪接時要勉強重新調度,播出後出現他不能預計的政治風險,我情何以堪?事實上,早階段製作時提綱有點不濟,當時有好幾位關鍵人物思前想後,最終還是拒絕了。

《給十九歲的我》在同意書上的爭議,令今個學期紀錄片課的同學們受到正面衝擊。他們都憂心忡忡如何處理這回事。我提議他們及早掌握好自己要拍的題材,要三言兩語就能向被拍攝者說到重點。嘗試把主題變成問題,好讓大家一起探索。先拿口頭承諾,不要急於簽同意書。拍攝時要知行合一、慎言慎行,建立一個穩妥的拍攝關係。當然人心會變,只能以不變應萬變,那就是你拍這故事的初衷。一句到尾,在你鏡頭前面的是一個人,不是個案。廿幾年來我早慣了叫拍攝對象做個案(case),很抱歉仍在努力戒掉。

「點解我要拍紀錄片?」「點解我要繼續拍紀錄片?」

回答這個問題,令我回想三十多年前在巴黎讀電影的歲月。

年輕的我一直想學拍劇情片,令我認定拍紀錄片作為一種志業,卻始於留學期間為《鏗鏘集》當助導,拍攝中國移民故事的一段經歷。我們一直想找中國黑工聚居的民房,最後一天的拍攝竟然找到了。時間無多,我帶着攝影隊直踩現場。攝影師一直開着機keep rolling,民工們在鏡頭前一臉錯諤,我還匆匆做了訪問。我們拿到了珍貴片段,難忘那種成功感。這個片段很真實,當然被剪進片中。

影片播出後一個多月,我在巴黎華人社區食飯,碰到那個通報給我的華僑。他向我破口大罵。原來影片在香港播出後,巴黎移民局似乎也看到了,還進行掃蕩,黑工們都被遣返。我很沮喪也羞愧,那是一個不能彌補的過錯。我確切地認識到,手中的攝影機其實是一把刀。

那次的慘痛經歷,沒有讓我退卻,反而認定了我往後的路向,紀錄片可以有更好的呈現。可是,我要拍給誰看?那只會是我屬於的社會,不在巴黎,在香港。決定回來時香港正值九七過渡,我重新加入《鏗鏘集》團隊,一晃二十年。我站在鏡頭後面,記錄變動下的香港:九七回歸、七一五十萬人遊行、沙士⋯⋯

「點解我要繼續拍紀錄片?」為了記錄好當下香港,說好屬於我們的香港故事。

PROFILE

潘達培,資深紀錄片編導, 現為中大大學新聞與傳播學院專業應用副教授。曾為香港電台電視部旗艦節目《鏗鏘集》拍攝紀錄片二十多年, 作品逾百齣。