(《給十九歲的我》引起紀錄片倫理爭議,但何為「紀錄片倫理」?藝術家、紀錄片工作者麥海珊撰文,用一句話來形容,「就是製作者和被拍者的溝通、 關係和信任」。文章裏,她向讀者簡介紀錄片不同的類型,以及製作者和被拍者的關係。)

⚡ 文章目錄

〈溝通和信任〉麥海珊

紀錄片倫理,很容易讓人有道德高地和複雜法律文件的印象,但其實可以用另外的角度去理解,如果只可以用一句話來形容,就是製作者和被拍者的溝通、關係和信任。在某些類型的紀錄片,這些關係既是製作方法本身,亦造就作品的風格,所以這些關係也不完全只是人與人的合作。紀錄片歷史與發展又大又深,在這短短的篇幅,不能詳細討論,在此介紹其中幾個紀錄片類型,及其製作者和被拍者的關係。

直接電影(Direct Cinema)

直接電影(Direct Cinema)在五十年代末出現,其重要性在於打破當時主流紀錄片的方法──以說明為主幹,類似大家時常看到的新聞紀錄片,以權威性的畫外音敘述,帶動整部紀錄片結構,而影像則配合畫外音。由於敘述結構單一,觀眾在觀影經驗中比較被動。當時,隨着16米厘電影日漸普及,比較輕便靈活的攝影機,可以跟隨紀錄片主角,走到他們的日常或私人生活場景之中(這個在手機年代隨時做到,但當年是非常革命性)。直接電影,又稱為觀察式紀錄片,完全沒畫外音引導,用攝影機把觀眾直接帶到現場,讓觀眾自己觀察、主動經驗和判斷。這樣的拍攝方法,同意書就很重要,究竟被拍者可以容許攝影機跟自己有多接近?什麼場合、什麼情況、哪些關於自己的生活可以被呈現?都要溝通清楚。

口頭同意(Oral Consent)

弗德烈懷斯曼(Frederick Wiseman)拍攝直接電影接近六十年,他對大型公共機構特別有興趣,因為可以從中探索美國社會的底蘊。其電影題目包括政府大樓、中學、大學、圖書館、醫院、甚至法庭,他認為,在民主社會,這些使用納稅人金錢運作的機構,資訊應該公開透明,但在公眾利益與私隱的平衡下,他一定會進行口頭同意。他在一篇名為《私穩與紀錄片製作》說明他的做法:他選擇口頭同意 ,而不選擇書面同意書,因為很多人擔心簽署一些難以明白的法律條文。懷斯曼會清楚解釋紀錄片題目、播放渠道和發行方式,也會即場請被拍者提出疑慮,並立即解答。他一定要在拍攝前、拍攝中、或之後即時取得被拍者的同意,如被拍者反對,就不會使用片段。如果被拍者同意,就會請他向着鏡頭說出自己的名字和聯絡方式,以及同意拍攝,作為口頭同意紀錄。

真實電影(Cinéma-Vérité)

一九六一年的法國紀錄片《夏日紀事》(Chronicle of a Summer),導演尚·胡許及埃德加‧莫蘭來自社會學與人類學背景,他們實驗用電影探索六十年代巴黎年青人的想法和生活,除了用觀察式的方法,拍攝紀錄片主角起牀吃早餐、做運動、工作、和朋友談天飲酒等等,導演亦會提出各種參與性的方法,例如邀請他們到街頭訪問途人,或邀請紀錄片中多位主角一起討論,導演自己也參與其中。這類作品又稱為參與式紀錄片,「參與性」有幾個層次,不只是導演的參與,而是觀眾在電影中看到導演怎樣參與、和紀錄片主角對他們的建議的反應和行動,以至紀錄片主角之間的主動討論,主角參與度高,亦會挑戰導演的觀點。最後導演向紀錄片參與者展示剪輯片段,放映後的熱烈討論構成電影的結尾部分。這種方法,探索題材之餘,也反思電影媒體本身,以及導演與主角的互動關係,所以也稱之為自省型(reflexive)紀錄片。

行動主義電影/錄像 (Film/Video Activism)

行動主義電影/錄像雖然同樣是參與式和自省型的紀錄片特質,但它作為社會運動行動的紀錄,製作者與紀錄片主角之間,並非拍與被拍的二元關係,而是站在同一陣線(這並非指意見一致,參與者必然有不同意見),達到某個行動目的。所以,所謂「同意」在這種作品中,程度與溫度截然不同。製作者與紀錄片主角的關係,不是一星期,也不是一個 月,甚至不是一年,而是長達多年的陪伴與共同工作。小川紳介在三里塚和山形縣牧野村拍攝的一系列作品,是這類電影的經典作。在山形縣他與農民共同生活多年,一起下田,嘗試理解土地、大自然、農業與人的相互關係,同時也反思人和地方的情感。而香港的「影行者」在利東街、深水埗順寧道的拍攝,都是同時協助街坊內部及面對公眾的公共討論,爭取社區重建下的權益。剪輯的片段,會先跟街坊一起觀看和討論,而同意或者共識,就在這些反覆討論之中誕生。關於利東街的作品,街坊共看了三次,才作定稿和公開放映。這些情況都不是一般「同意書」可以概括,而這些堅實和厚重的信任,都是在長期相處和大量溝通之中建立的。

自傳式民族誌 (Auto-Ethnography)

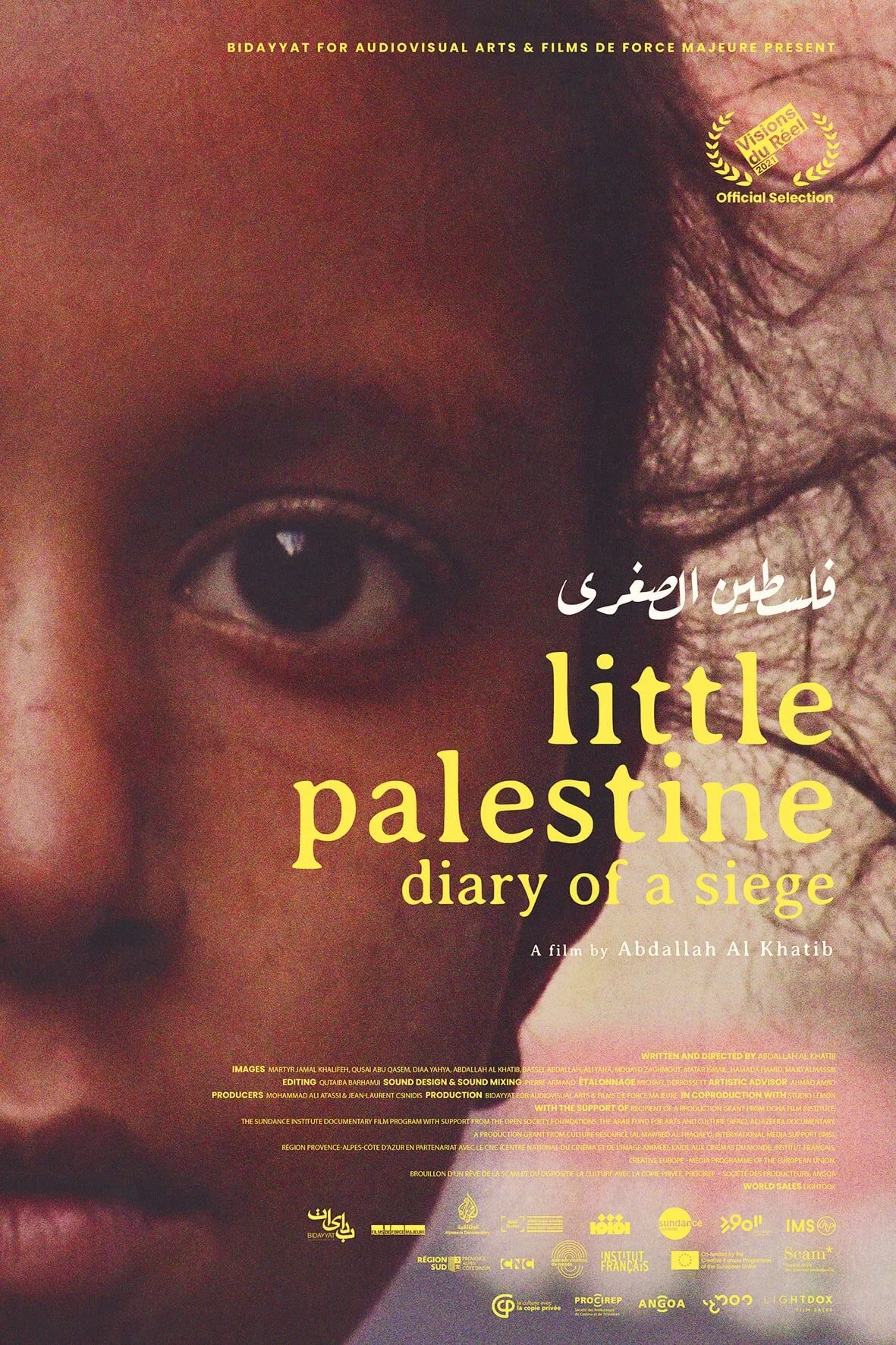

《雅穆克圍城日記》(Little Palestine Diary of a Siege)剛在上屆(2021)山形國際紀錄片節得到小川紳介獎,也獲得瑞士真實影展跨宗教評審團獎。該片導演阿布達拉‧哈 蒂柏(Abdallah Al-Khatib)成長於雅穆克,原為巴勒斯坦難民滯留之地。敘利亞內戰持續,小城突然被封,斷水電斷糧斷藥,居民求助無門,於是導演就記錄自己的生活。衝到圍城邊界抗議的朋友、母親和她探望的獨居老人、採集野草充饑的小女孩,都成為紀錄片主角。他既是記錄自己,亦是記錄同族,既是思考自己的家,亦是思考同族的家,經歷自己也是同族的苦與樂、愛與憤怒。當中拍與被拍的關係非常獨特,如像兩者,又不盡然。自傳式民族誌都有這種特質。日記,既是私密的,也是公共和政治的。看到在激動吵鬧的抗議中,導演的朋友和被拍者怎樣對着鏡頭大聲叫喊,請導演將他們的故事說出去,我眼淚直下。拍與被拍者這樣的情義和關係,是一種深層的精神交託,絕非一紙同意書能夠承載。

邊做邊學

一直以來 ,香港獨立製作的紀錄片數量少,觀眾亦不多,近年有所改變,實為好事。而我也是邊做邊學。我是會給紀錄片主角看最後版本,才作公開放映,寫這篇文章令我回想,自己從何時開始這樣做呢?

在二〇一五年以前,我都只是與紀錄片主角清楚解釋製作方法和內容。直到二〇一六年,當時我進行一個當代藝術與紀錄片的研究,有一位受訪者聽我解釋同意書後,就問可否先看片才公開,我很尊敬那個被訪者,就答應了。這是受訪者教曉我的,我亦深感互相信任非常重要:不只是被拍者相信作為導演/研究員的我,也是我對他們的絕對信任(因為如果他們不同意,我要作出改動),這種信任也不是盲目的信任,而是根據同意書的基礎,以至整個製作過程的經驗而生的互相信任。現在,我仍心存感恩當年那位被訪者提出看片的要求,讓我學到很多。

兩個月前,有影展對我一個一九九六年的作品有興趣,作品關於當時的同志運動,那時我完全不懂處理同意書,而當年播放時被拍者完全沒有問題,但二十六年過後,必須再問准被訪者,他表示不再願意將從前的自己展現人前,我就決定不作播放。

紀錄片的歷史錯綜複雜,而對其倫理道德的討論亦從不間斷,在本文的有限篇幅中,難以逐一討論,若關注紀錄片,可以試試觀看不同類型、不同年代和不同地方的紀錄片,知識,是討論的穩固基礎。

最後有個小願望,希望最近紀錄片的爭議,不會令人對紀錄片拍攝心生恐懼,和對香港紀錄片失去信心。拍攝紀錄片其實是基於尊重的互相信任,而我們的社會,現在正正就是很需要這種溝通和信任。

後記:書面同意書是什麼?書面同意書(Consent Form)

製作人有責任向紀錄片主角在拍攝前解釋,包括題目、拍攝時間/長度、拍攝內容、資料如何保密和存放、可否中途退出,中途退出的話材料如何處理、在哪裏播放和發行等等。如果被拍者有問題可提出,製作人必須解釋清楚所有疑慮,同意才簽署。一式兩份,製作人和被拍者當面同時簽名,各自保管一份。如同意書列明可中途退出 (紀錄片主角可要求),開始拍攝之後,例如影響工作、情緒、特別是牽涉人身安全、社會壓力、親友不同意等等,製作人必須立即停止拍攝,並且不能公開片段。

不同製作人有不同的做法,也未必用上書面同意書。對一般紀錄片出現的人也可能會用沉默同意(silence consent),其中一個普遍的做法,是在一個場地或活動中,製作人 會在牆上貼上「拍攝中」,如果你不想被拍,就不要走到那個位置,如果你走到那個位置,就當你同意拍攝。但這通常是對一般紀錄片出現的人,如果是紀錄片主角的話,至少正式的口頭同意是必須的。

Profile

麥海珊是鏡頭媒體及聲音藝術家。除了流動影像,也創作攝影、聲音藝術及網路項目。她的作品被M+博物館收藏。紀錄片曾參加多個國際展覽和影展,包括山形國際紀錄片影展、韓國釜山國際電影節、溫哥華國際電影節等。