八月底,新蒲崗的一個表演場地内,一羣來自五湖四海的人在漆黑中摩拳擦掌,準備他們的「聲音革命」。

這二十餘人都是「現在音樂(CMHK)」所辦「推信封聲音藝術推廣計劃」夏令營的營友,年齡由十八至四十多不等。在這個暑假之前,他們大多都沒有參與過聲音藝術的創作。上了兩節營前預備班,和參加了七日六夜的夏令營後,他們便來到這個舞台,交出自己的作品。

有些人認為,聲音藝術遙不可及。然而,聲音,就是日常,每分每秒都存在於你我身旁。CMHK藝術總監、聲音藝術家余林橞(Karen)說:「只要你有好奇心,你就可以觸碰得到聲音藝術。」

為公眾打開一道好奇心大門,是CMHK的想法。繼去年首辦計劃,成為本地聲音藝術家,以至跨媒體藝術家的搖籃後,今年計劃的報名情況更為熱烈,推出不久後已額滿。本刊訪問了兩名藝術年資不一的應屆參加者,學生張梓逸(Katalia)和說唱表演者 Gold Mountain,他們不約而同提到,聲音藝術讓他們回到原點,重投純粹。當他們以為創作期間只是向内尋回自己,原來,接下來他們反而更能與他人連結起來。接下來,讓我們細聽他們的尋真之路。

⚡ 文章目錄

帶你走進大自然

暗黑的環境内,有一名女生跪坐在一塊大黑布上。她的膝蓋前,有一堆「自然材料」安坐着。有形狀不一的石頭,有大小粗幼的樹枝,有鬆散的泥土,還有綠色和褐色的樹葉,它們都被晾在一塊巨大的翠綠色樹葉上。

Katalia拿起一塊深綠色的樹葉,將其對摺、搓揉。然後,她又拿起一塊石頭,放在樹葉的中間,將它們磨擦。一些「非自然」的聲音產生了出來。

夏令營的時候,學員們需要在營期的最後一天,創作一個數分鐘的表演。那時,Katalia在營地遊走,思索該從何入手時,她看見這些大自然的物料,被它們吸引了。抓住她目光的,是材料的質地、純粹與美感。她感受到與這些物料之間,存在一種聯繫,便以它們創作出作品《Nature explorer(大自然的探索者)》。

這個作品由夏令營,帶到來新蒲崗,Katalia表演了三次,每一次她都沒有刻意構思該怎樣配搭這些材料。表演過程中,她只是投入其中,隨心拿起不同材料,即興重現種種彷彿在大自然才能聽到的聲音。例如,因微風吹起散落在地上的樹枝、樹葉與泥土,繼而產生的沙沙聲,又或者石頭撞擊的砰砰聲。

無形無相

從小涉獵舞台劇及唱歌的Katalia覺得,聲音藝術帶領她回到創作的純粹。她曾十分介意別人的看法,而在創作聲音藝術的時候,她只帶着一顆探索的心,觀察與聆聽四周的聲音,將感興趣的記下來再加以創作,不用好像其他藝術創作般,很多時候需要顧及故事性、編排、架構等。使用任何聲音,包括無聲,作為創作媒介的藝術形態,皆可稱為聲音藝術。

轉眼,她放下手上的石頭以後,拿起了一根樹枝和一把刀。她聚精會神地凝視着那根有不同分岔的樹枝,嘟、啪,手起刀落,木屑掉下。切掉的,不止椏杈,還有過多的念想。

意在言外

燈光再次亮起,一盞射燈照在他身上。身穿黑色背心和黑色牛仔褲的Gold Mountain,赤腳走進來。他以橡筋束起帶點白髮的長髮,抬頭挺胸,看着觀眾,然後緩緩地走到放置在台中間的一張黑色摺叠椅子上。椅子跟前,有三個燭台放在地上。那處空間,一襲黑色,微弱的燭光映照着他陽光的膚色,最矚目的,倒是他手上一本筆記簿,尤其是從筆記簿垂下來的紅色繩子。

他用左手打開筆記簿的其中一頁,靠着椅子,用右手拿着麥克風,開始念起一些詞來。他慢慢地以平穩的語調、低聲地念着,一句又一句,適時暫停,適時彎腰,適時呼吸,有時候還說一些短句和斷音。聽眾好像聽到他說甚麼,又好像聽不到。每當要細聽內容,偏又跟不上內容,只是冥冥中,好像感到一陣嗡嗡聲。

沒有一模一樣的重複

Gold Mountain說,那是Hum聲。他想進行一場實驗,透過以低語調念詞,跟觀眾一起創造一種Hum的低音頻率。聲音沒有記認,每個人腦海的聲音可以迥然不同;他想帶來一場挑戰實驗,測試人對聲音的記憶究竟是否真實,是否可靠。

這個想法,源於他在夏令營時曾被問及:「聲音其實是甚麼?聲音是從哪裏來?」他開始回想自打有記憶以來,聽到的第一道聲音是甚麼。後來,他認為是雪櫃的電流聲。小時候Gold Mountain與父母居住在紐約窮人區一個一百五十呎的單位內,雪櫃因擺放在狹小空間,那道唧唧聲經過牆壁反彈、震動,變得更為明顯。

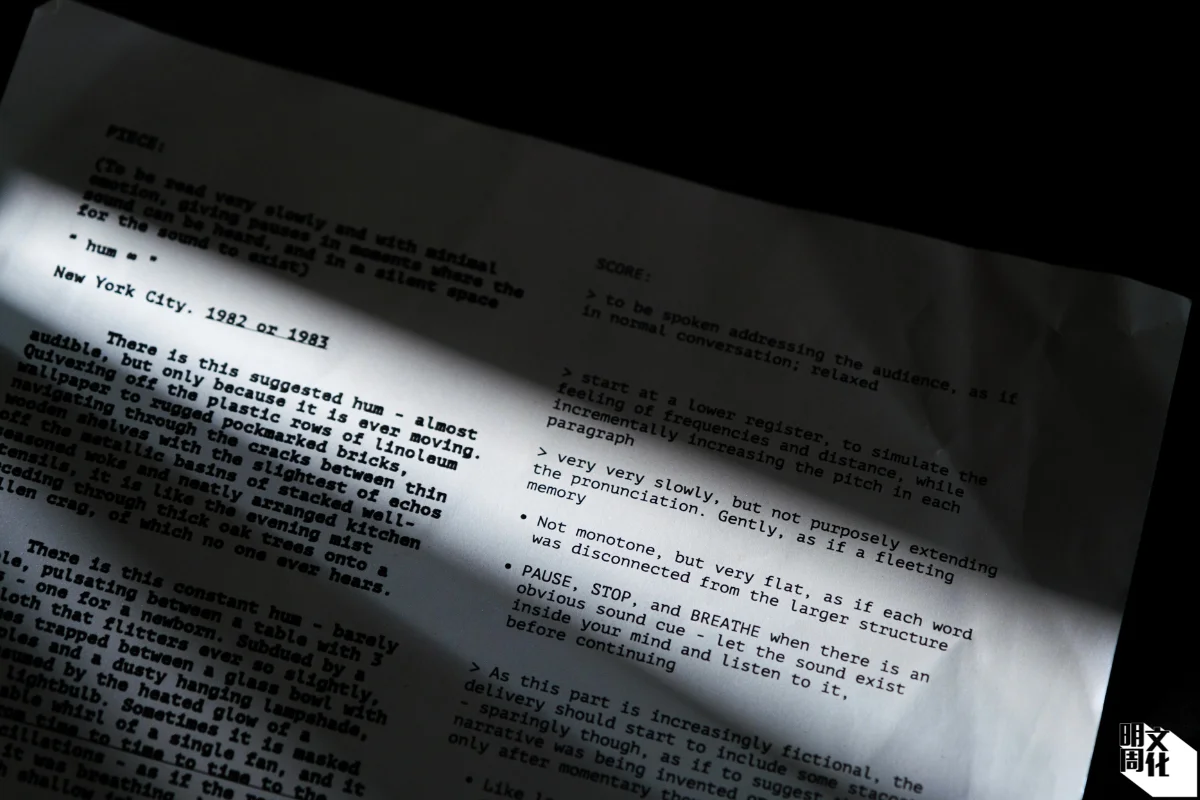

他參考美國聲音藝術界的前鋒John Cage的《Lecture on nothing(有關「無」的演講)》和Alvin Lucier的《I am sitting in a room(我正坐在一間房中)》,從中得到啟發,繼而創作出自己的作品《hum ∞》。

演出過後,有數名觀眾走過去跟Gold Mountain說,他們都聽到那種Hum聲。Gold Mountain還將詞列印了出來,派發給觀眾,鼓勵他們回去跟不同人念這首詞,又或者是讀出這種聲音。

「我這個作品就是探討延伸,人們拿着詞回家,倘若能夠複製到出來,可能會創造出一種新的『樂曲』展現模式。你想想,當年的貝多芬,其實只有一些音符,加上『Adagio(慢板)』、『Legato(圓滑奏)』,但這裏究竟要多大聲,多小聲,速度是不是正確,我們真的不知道。其實我們每一次都是re-create(重新創造)、re-produce(重新製作),我好想人們想起這個對話,記得當中投射出來的聲音。」

此時此刻 只此一次

美國實驗音樂家、被譽為將「深度聆聽」概念帶進音樂世界的先鋒Pauline Oliveros,一直強調「hear(聽)」和「listen(聆聽)」的分別。她在其著作《Deep Listening: A Composer’s Sound Practice(深度聆聽:一名作曲家的聲音練習)》寫道:「聽,是身體官能上接收聲音。聆聽,是聽覺和心理上均投放注意力,感知聲音。(To hear is the physical means that enables perception. To listen is to give attention to what is perceived both acoustically and psychologically.)」

「推信封聲音藝術推廣計劃」的主理人Karen說,由始至終,他們都希望透過計劃讓更多人「聆聽」到日常不過的聲音,繼而開創屬於自己的藝術創作。而聲音藝術相比其他藝術,不論對創作者,還是觀眾,都有一樣與別不同之處,是即時性。即使是同一首音樂,在不同空間演奏都會因場地大小、觀眾密度而生變化,更何況是鼓勵觀眾參與表演過程的聲音藝術。

聲音觸發 遺忘了的共鳴

當聲音如同懸浮粒子在空氣中碰撞、回彈,再張牙舞爪,竭力抓住在場每一個人的呼吸,好讓你注意到他們的分量時,觀眾也會被聲音牽扯出他們遺忘掉的思緒。Pauline Oliveros曾形容:「聲音攜帶智慧。聲音會引發思想、感覺和記憶。 (Sounds carry intelligence. Ideas, feelings and memories are triggered by sounds.)」Karen說,觀眾的反應往往令創作者感到驚喜,因為創作者與觀眾在聲音中找到共鳴,甚至共構出一種新的回憶,就如Gold Mountain的Hum聲。

Katalia和Gold Mountain說,最令他們對聲音藝術著迷的,就是表演的那一刻,與本來陌生的觀眾連結起來。那一刻的屏息、微動,以至距離感,是在場者才能夠擁有的共同感受。

編舞家李偉能早前撰文回看其編舞作品時,這樣描述為何需要重整舞蹈速度和時間:「在當中創造出更多的空白,一些能夠被填充的空白,讓意義、回憶、感受或可能性從中滋長和連結,滲透在緩緩的動態之中。」

聽覺猶如舞蹈,當一切原被忽略的,赤裸地、血淋淋地一一呈現在眼前,念頭將繼續生長,而最終,我們傾聽到的,是屬於每個人內心的聲音。