⚡ 文章目錄

|留不住的草東街|

由2012年組成雛形樂隊「草東街派對」到「草東沒有派對」,團員對草東這個地方依然念茲在茲,我們或許知道草東街是陽明山上的一個地方,然而草東街在他們心目中呢?「那是一個蠻舒服的地方,但不像景點。說實話那邊就是什麼都沒有。就好像是一個路開了,之後就沒有後續的東西,在山裏面。」主音巫堵總是首先回答。

草東街附近連建築物都沒有,到後來最大的面貌改變是建了水塔。對喜歡山上的他們而言,始終是最舒服的地方。「其實就悶呆着,有時喝酒,玩玩滑板,彈彈結他,有的沒的。有點像是小時候的秘密基地。」說到自己的故事,他們總是以「有的沒的」概括。

到了「沒有派對」的階段,他們指,是從處於準備狀態,到了一個重新整理再出發的時刻。巫堵續說:「包括自己生存的狀態,隨時間年紀在改變,那裏的狀態,跟自己的狀態都不一樣了。」

吉他手筑筑補充,「年紀大了以後,那個地方的意義已經不一樣了。變得比較孤單了。一起的人變動了,從前以為可以一直都這樣。然而大家愈來愈有自己的生活,愈來愈……遠嗎?對我而言這更多的是一個把我們串在一起的地方。有我們以前一個共同的浪漫。」一如他們的作品,自己的故事沒有說很多,有的卻是坦率想法和感受。

|緊密的整體|

演出時,台上貝斯手世暄突然冒出一句”say no to bullying”。原來是他在看時間,問再唱多少時,筑筑給他比中指。「然後我就講說那是霸凌。」世暄說。大家彼此互看了幾秒,隨即哄堂大笑。「我們很容易在同一件事同一個點上找到諷刺的點。」巫堵說。

他們作品的作曲填詞都是「草東沒有派對」,好像永遠是一個緊密的整體。共同創作中,他們笑說,意見不合時,就打架看誰贏。從台灣國立臺北藝術大學出來,草東的陣容經歷從前的貝斯李悠、 Sam ,鼓手威瑪、劉立,到新加入的凡凡,成員雖然進進出出,但都在彼此的共同成長中體驗。凡凡年紀較小,跟筑筑也早於高中組過團。「個人覺得寫的東西蠻有可能大家都有發生過,但是每個人的感覺都不一樣,就是聽到什麼,你覺得什麼,就是什麼。」筑筑說。

他們冒起之際,台灣經歷了太陽花運動、反課綱、反服貿,也完成新一屆政府的政黨輪替。有報道說,他們是在「2014 上半年開始被政治正確所箝制的諸多作品中,泛起另一波獨立漣漪」,觸碰到一個世代的心境,從來沒有要指向什麼。巫堵總是強調:「歌裏面不是特定的東西,一個人,或這件事情。而是人跟一些事件帶出來的一些情感,或是感觸,或是疑惑。而可能這些東西也可能是其他人經歷一些事情而獲得的一些情感。」

|再說魯蛇|

「社會事件,或社會運動這些東西一直發生,不是說這些東西影響我們,而我們就是活着呀。社會一直都這樣。扮演的角色或者說羣體跟社會永遠脫不了關係。不是說要定義我們是什麼樣的人,我支持誰我要幹嘛。這角色不是自己賦予自己的,這一切就是一個綜合體,然後就變成我們現在這個樣子。」巫堵說。

像《醜》歌詞中:「我試過握着她的手/卻還是一樣寂寞/從沒想過/原來自己那麼醜陋」,他們被形容成繼樂隊「那我懂你的意思了」,再度唱出魯蛇心聲(按:魯蛇,loser)。然而他們的思考並沒有就此止步,也比看起來踏實沉穩得多。「魯蛇的部分到底是說哪一種,你要看到哪一個價值,而把別人定義成魯蛇。魯蛇的定義本身就是一件很怪的事情。」筑筑承認憂鬱可能是他們的常態,但憂鬱是一個起起伏伏的,一個波形的狀態。即使草東經歷起伏,也不一定是直接的原因。凡凡覺得,「那其實跟事情無關,而是每件事情都有好的和壞的地方。好的感受跟壞的感受。」

而這也正是他們創作的方向,重要的不是事件,而是表述當中感受到的狀態,而這種狀態,有時候指向了那種循環的因由。「你活着,每天就持續遇上新的東西。就算你一直停留,你卡五年跟卡十年都不一樣,卡十年也是新的。要是十年我還是這樣我一定有一種新的感覺。」巫堵說完,世暄說: 「或者叫《十年的我》。」筑筑補刀: 「或叫《十年卡》……」自嘲的能力,正是他們超出魯蛇定義,從而展現出掌握狀況的穿透力。

|讓時間解決|

他們的歌詞總是簡短,卻不簡單。有時候一句就概括複雜的矛盾,在無法表述的世代,各種不同程度的壓縮下,在有限的字句中潛藏無處渲洩的情緒,因而形成近乎憤怒的力量。但在音樂的層次中,相同的句子卻有相當豐富的演繹。自嘲不同於一般的嘲諷,包括對自我清醒的勘察。這也跟台灣一直流行的療癒或抒情不一樣,提出了一種直面的思考,以至在積極思考的世代,引起迴響。《大風吹》的「哭啊/喊啊/叫你媽媽帶你去買玩具啊」,YouTube早已過百萬點擊。

除了提出狀況,那他們處理現實的方法呢?說到最喜歡的演出地點,他們不經意提到北藝大搖滾研究社:「它……被……收……掉……了。」巫堵把聲線壓得低低。「那是我們最熟悉的,算是我們半個家,是基地。」筑筑解釋。問到為何被收掉,他們齊聲悲鳴。巫堵首先冷靜下來,說正在詢問台北藝術大學,「我們都有一直跟他們討論,看可以怎麼換或什麼。但都還是在想,現階段能做的沒有更多。看學校的回應。」世暄說:「就互相了解一下。」筑筑又說:「讓時間去解決。因為現在大家都有點不了解對方。」說畢,他們就不願再談。

|沒有對與錯|

溝通的渴望,還有對於太多無法表述的東西,他們選擇最終以音樂回應。為免誇飾虛偽,往往生澀的就乾脆不說,但也不代表迴避了事。不止是台下有各種聲音想要跟他們說話,網絡上各種各樣的意見都不絕於耳。

筑筑說:「最近有聽到一個說法,我都沒有跟他們講。」她跟世暄咬了一陣耳朵,終於說出:「最近是有人跟我說我長得像陽光版的邱瓈寬啦。」大家隨即笑成一團。「不過我其實是真的喜歡這個人,所以我也覺得蠻好的。就是他看到的東西只有表象呀,而且我不覺得這不是很好,而不值得我去在意的事情。」

他們相信所有的想法都其來有自的,有回應還是好的。「大家開始想是很好的事情,事情都沒有一個標準答案。我們常常說希望提出來的其實是一個很大的問號。就是為什麼,怎麼樣,怎麼辦,什麼時候?我們並沒有告訴大家該怎麼做。所以大家有什麼討論跟feedback都很好,沒有什麼對跟錯。」

|前進一小步|

迅速冒起的他們,剛從美國巡演回來,準備到中國各站演出。其中最大的感觸,竟然是看到其他樂隊無論怎樣的演出,都帶上自己的樂器。成功似乎驅趕他們思考自己的進步,「創作這種東西,對自己而言永遠都不夠好。不管看別人或看自己都一樣,沒有最好的一首歌,最好的一首詞,沒有這種東西。」

台灣當下政黨輪替成功後,社會沒有像外人以為的樂觀,帶來的反而是更積極的自省。當他們說,「歌裏面想要表達一個宏觀的狀態,每一個狀態之間的關係,中間一些令人很不解東西。」與其說魯蛇,不如說是繼續前進的一種力量。

「關於世代憂鬱這件事情,我覺得每個世代都有它的憂鬱。從前到現在這個世界上都還沒出現過一個完美的結構。我們表達的,可能我們生活中,我們的狀態容易體會到的部分。」巫堵始終謙虛地說。

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ

PROFILE

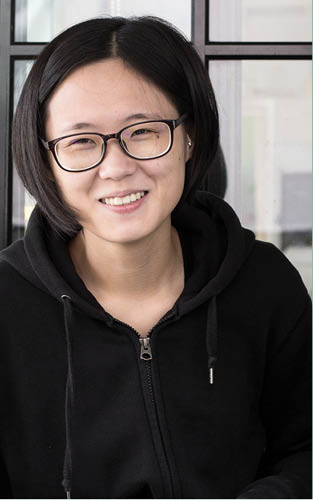

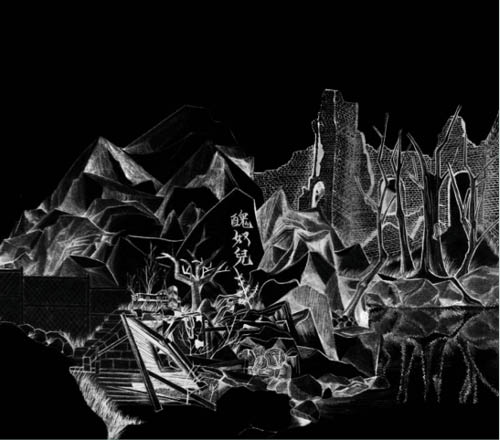

草東沒有派對,台灣獨立搖滾樂隊,前身「草東街派對」於2012年組成,2014年改組成「草東沒有派對」。現階段成員包括筑筑(吉他/和音)、凡凡(鼓手)、世暄(貝斯)、巫堵(主音/吉他)。今年推出《醜奴兒》專輯,初印二千張即供不應求。專輯名稱取自辛棄疾詞,被認為道出九零後的生存狀態。