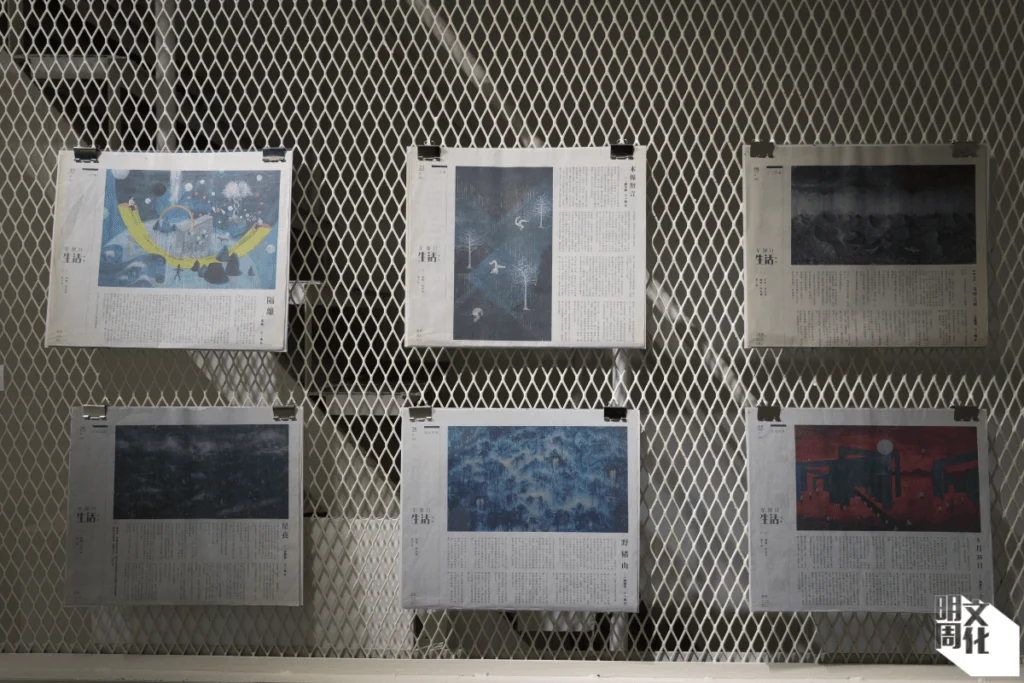

這幾年間,城市經歷數之不盡的創傷,如何面對及轉化,成為我們的共同課題。過去一年多,每逢周日翻揭《明報》的「星期日生活」,其中一個專欄連載由不同本地作家接力撰文,文體多元,橫跨新生代到資深作家,每有驚喜,書寫當下我城的種種人與事,記憶與情。而欄目的繪圖風格鮮明,一直出自同一位畫家高立的手筆。大概對讀者而言,高立是個陌生的名字。低調的他自稱素人一個,「整個計劃是關於香港。我是一個中介,一個人的聲音微不足道,有六十四位作者,每個人的不同思維,連結到不同人內心的感覺,陪伴你,就是這樣。」

於是高立辭去全職工作,花上一年半的時間,日以繼夜地於房間畫畫,幾近足不出戶。對這位畫家而言,倘能在自己的崗位盡一點力,於漫長黑夜中擦亮一絲光線,陪伴每位同路人,興許這樣已是很足夠。

⚡ 文章目錄

香港的十二因緣

高立原任職設計工作,擅長畫畫,廿年來卻甚少創作,誰知他今次一畫,就毅然辭去正職,清空家中不足六十呎的房間的一面牆,全副心力投入作畫,以每周一幅的節奏,無間斷交出六十四幅畫。他說,自己要負一點社會責任,唯一可以做到的,就是畫畫。

「但對於觀眾,自己的畫未必可以把訊息傳達得更好,我就做一個中介,連結作者。」他想傳達的訊息,並非直接坦露的情與理,而是心靈的連結,一種心領神會的共鳴感。

他跟報章主編黎佩芬商量,由辭職到開始畫畫、攞版位,不過是兩星期的事。經好友轉達及介紹,他邀請到不同本地作者合作,從新晉到資深寫作人,亦不限文體,詩歌散文小說,展現廣闊的視角和敘事,唯一規定的,是要關於香港。專欄取名《十二因緣》,源自佛祖釋迦牟尼於菩提樹下悟道的故事。高立說,香港的悲痛,就是眾生之共業。「這城市這幾年是悲傷的。我想到個人的不開心,可能想有個人陪吓自己,不是說教,而是陪伴,心靈的連結會是最大的安慰。如果代入香港又如何呢?就是有羣人,例如這些作者的文學眼睛,對生活的敏感度,能直入你心。」

站遠一點 以抽離的角度俯瞰眾生

說高立低調,不只因他不願上鏡,長年默默於自己崗位努力,更是他總把身位退得很後,多番強調今次計劃重要的始終是作者的文字。訪問當日,甚少受訪的高立大概略為怕生,起初說話時雙手會微微顫抖,碰巧有份參與計劃的年輕作者王碧蔚到場參觀,他卻主動地把對方拉來一同受訪,坦言自說自話不太夠,希望加入作家的聲音。

他解釋,二人本不相識,王是經老師引薦而參與創作,「我很欣賞碧蔚都是以不太極端的方式去看世界。我覺得文學和我畫的畫,除了欣賞美麗,也能認清各種醜陋。認清醜陋更重要,不會太偏激,判斷方向會更準確。」

在旁坐下的王碧蔚憶述,前一天曾與高立談及現時創作面對不少限制,無論畫畫或寫作,都要站遠一點。「我本身寫作都是站得很遠,不只是客觀,而是喜歡留白。都像高立的畫,視角放到很遠,不是畫人的表情,那些猙獰或憤怒不會畫出來。」高立的作品畫面簡潔,或眾或寡的人置身寬廣偌大的背景中,微小得不見臉孔,卻有着細微不同的肢體動作,行走與蹲坐,讀書和躺臥,微妙地勾勒眾生相,一如楊秀卓形容,高立的畫讓人想起Wim Wenders的電影《柏林蒼穹下》中長了白色翅膀的天使,立於摩天大廈之上俯瞰眾生。

高立說:「學碧蔚所言,退後一步。我希望是提出問題,讓大家去思考。我不相信有一個絕對的答案,因為一條鑰匙是不能打開所有門。這些畫就好像一塊鏡,照出你心裏最真誠的東西,由你自己去尋找那條鑰匙。」文學和畫的意象往往難以解釋,尤其高立的畫風抽象超現實,他坦言,這次合作剛好是文字與圖像互相補完,「例如和碧蔚的合作,她不是解釋意象,而是解釋整篇文章的感覺,像『黑色教堂的遺址』、『緩慢乾燥的小提琴摩擦聲』,我可以個人去詮釋,這樣更有趣。」

「我是意象串連意象,像吹氣球,一邊累積情緒想法,愈吹愈脹,到落筆的時候,就戳穿氣球,一口氣寫完,爆出來的氣流就是之前沒法預料的東西,更加珍貴。」王碧蔚如此形容。而相似的是,高立也重視這種意想不到的意象碰撞,甚至畫作裏符號的重複,也像多一個層面,令作品之間有連結。

他笑着補充道:「不過我不是一口氣,因為要畫很大幅,要消化沉澱,也要花幾天的時間去畫,幾乎每天只睡一、兩小時。」長期睡眠不足的高立,背包裝着兩支葡萄糖能量飲品,以稍作提神。「我是有擔心的,畫到十幾幅的時候,擔心過會否無法創作下去。一星期一幅,點死都死出嚟,我又不想中斷。」

如此不眠不休,只為「盡自己的力量去發聲,或者在自己的崗位做一點事」。

香港的備忘錄 高立:記住大家共同的願望

「這個計劃出乎意料的是心領神會,大家都得到被安慰。」高立再次歸功於六十四位作者的文字功力,感嘆於他們以不同的表達手法去呈現,「例如李智良,我很喜歡他的作品,和我畫畫的思維很相似,企遠一點,但又微觀、片段式,亦能串連起來,這種感覺很觸動我。」

另外重要的是,在於大家都走往同一個方向。「大家都喜歡這個地方,有很大的感受。有些有份量的重要作家,說榮幸和我合作,但我的確是素人,沒人認識我,為何會這樣?當然不是因為我,而是整個計劃,是關於香港。」

他坦言,有陣時自己不太記得作家筆下一些詩意意境代表什麼,當搜尋資料時回憶起那些事件,都令他很傷感,「要時間去平靜,才能繼續去創作,是一個難度,因為真的會想起當時那刻的情緒。」不過,經歷一年多的專欄合作,讀遍不同作家的作品,高立確切地感受到有種補完自己缺憾的滿足感。「創作是很寂寞,但通過和他們交流,進入他們的思維去創作,就補完到那部分的寂寞。但寂寞不會消除,只是分階段滿足,不斷去填補。」

他指,有些藝術家創作是追求自己內在純粹的感覺,但他不屬此類,「尤其這個計劃,我是和更多人的互動,和天意、時代、自己內心,創傷,各種的互動,會得到滿足感和連繫的感覺。有時我們會覺得心裏有個洞,要填補,那些可能是愛,可能是朋友間的感情,或者我和作者間的連繫,都是填補那個洞。」

書名取名為《黑暗夜空擦亮暗黑隕石》,他也希望藉着今次創作計劃,填補港人在壓抑氛圍下的缺口,「在抑壓的城市黑夜,當中有隕石飛過,擦亮了,我希望能記住這些亮光,或者大家在這個時代下一些共同的願望。記住這點熱與痛。」這本書封面甚至沒有標明為高立的作品集,他依舊一貫的退到後方,「主角是每一個作者愛這個地方的心聲。我不希望集中在我一個人,不是我的畫集,是大家的陪伴。」如此一個卑微的心願,或許像書的鋪排:當讀畢所有作品,以畫和文字穿越黑暗夜空,誠心期盼在夜的盡頭,交換一聲早晨。