香港藝術節「無限亮」的演出《衫著一生》名字改得逗趣,誰不認識時裝設計師三宅一生?以一塊布成衣、立體「褶」學探索美學與身體意識——不是衫塑人,是人塑衣裳,你我他穿起同一塊布都會展現不同可能性與美感。身體是主角。《衫著一生》演出也作如是觀。結合時裝秀與舞蹈,讓衫告訴你人是誰,許見一生。由一羣視障人士、照顧者和專業舞者經歷多月,再共同創作,構建成這場戶外表演。當相互擺動、糾纏,彼此不分,實質要讓觀眾看見的,還是人、個性與身體,以至時間在他們身上流動的痕跡。看見看不見的,還要看見更多。

⚡ 文章目錄

從訓練到演出 都是Haute Couture

《衫著一生》是今屆「無限亮」共融計劃的大型社區表演。談共融,不能只得口號,也不好說教,更不要錯放焦點,就如無限亮項目總監錢佑說:「在香港,我們常見的共融表演,大都是殘疾人士以展現自己可以做到健全人士的水準和水平;但我更希望看見他們要說的話。」是藝術性,是故事,也是創作意念,而不是為彰顯本領。

「大多數人對社區共融表演的想像或既定概念是標準不太好,不太有藝術可觀性。」於是,他嘗試把藝術還給時間。演出以月計的舞動工作坊開始,由專業舞者和導師為視障朋友進行不同方面的肢體訓練,再經過即興共創,共同促成這場表演。「創作一直在演變,最後的演出也不是所謂的最後結果;整個共創和交流過程才是真正達到共融。」從舞蹈訓練到排練,到服飾設計和製作過程,是Haute Couture(精品時裝)。共融的真正意義是,直至一天不用再說共融藝術。

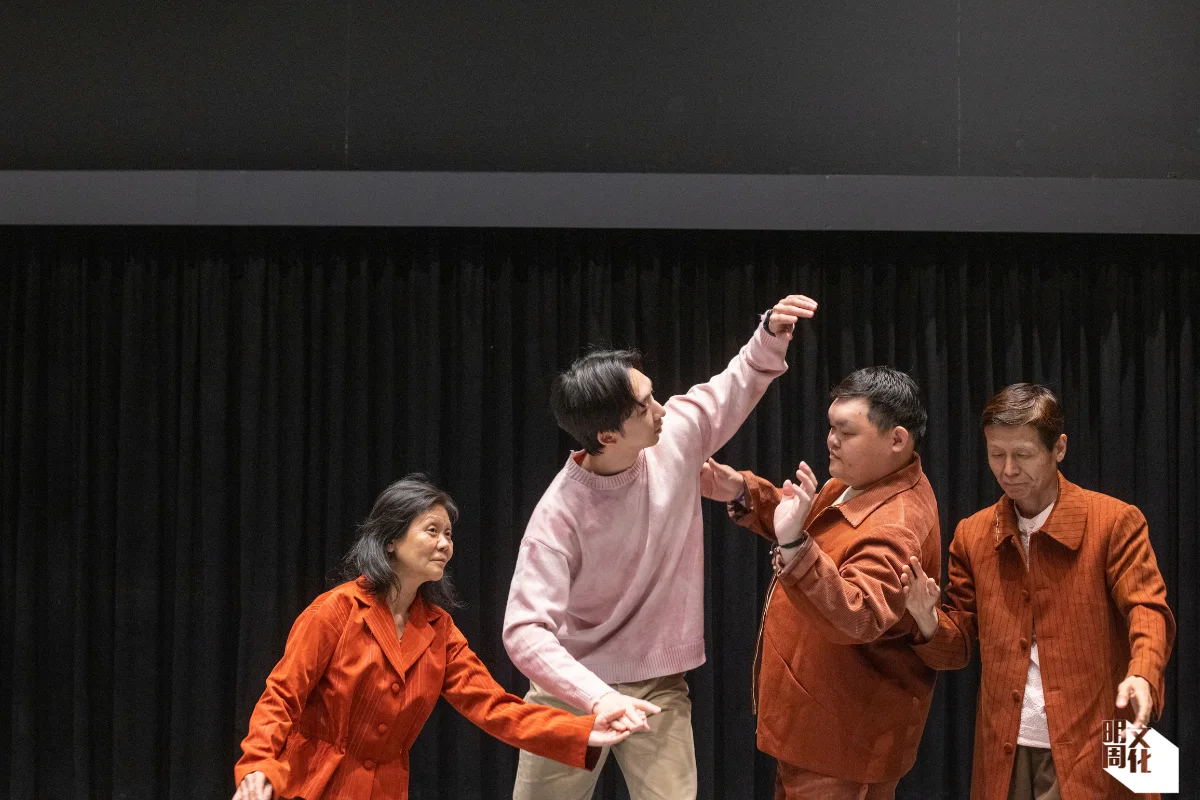

萌生《衫著一生》的念頭, 始於錢佑認識了專為長者和殘疾人士設計「無障礙」服飾的設計師姜美而(Kadri)。他們或許手抬不高,或許雙腳失去活動能力,Kadri的設計讓他們更容易穿衣。那麼視障朋友的衣著呢?看見與被看見,都是一種慾望。衣裳是有形之物與橋樑。Kadri第一次為視障朋友設計服飾,重點在於如何令他們穿得自在與自信,也從衣服的不同物料感受得到自己與衣服的關係。是一種自我想像。

衣裳融入故事

Kadri首先花了很多時間跟每一位視障朋友溝通,了解他們的故事,藉以將細節放入他們的服飾中。如其中一位叫百里的男士背景來自上海,尤愛乾濕褸,Kadri便為他度身設計一件繡着上海天際線的乾濕褸。「他自嫌身材不高大,過於瘦削,所以我在他的乾濕褸上設計一些patching,令他觸摸到質感,並感覺自己『穿得起』衣服。」彌補他自我想像中的不足,也從觸感中圓滿他的感覺。也有一位視障朋友桂芬,本來怕狗,但失去視力後不能再去自己喜歡的公園,不得不尋找導盲犬,結果人狗緣份由此而起,Kadri將她與導盲犬的故事繡在衣服上。「刺繡的方式,同樣是讓他們自己摸得到,感受得到。」

施恩傑(Jacky)是其中一位視障表演者,曾參與音樂劇,但不算專業舞者,抱着「最緊要件事不要核突」的原則來參與,他說。「最開心是過程中大家都很願意去擁抱可能性,包括身體,以至衣服可以怎樣穿的可能性—也就是每個人跟不同物料產生一種關係。這樣說似乎含糊,但我覺得重點是創造一件舒服和漂亮的服飾及作品,而不是展現出來很核突。」因為「核突」是很多人對社區表演的評價,他不想。但這個創作,有設計師為他和其他舞者特製衣裳,衣服更會成為他們的「禮物」,演出過後成為自己衣櫥裏的一件恆常衣著,「既能展現自己個性,又能把這份回憶帶到生活上,意義很好。」

他自稱身形肥胖,衣著上隨意舒適便好。但經過這次創作,他也開始思考是否給自己很多穿衣或外形上的框框?太多覺得衣服「應該」怎樣穿的定義?「坦白講,少了一雙眼睛,很難知道今期潮流,除非跟得好貼、時常逛街留意時裝。今次跟專業舞者們一起創作,認識了其他做設計的朋友,自此多了一班朋友跟我一起去睇衫。漸次也想多一點點,其實自己是否可以穿得更漂亮?」他說,「多了個伴」,很重要。是多了別人一雙眼睛去重視自己。

健視者、視障者是否都假定了,一個人會因為失去視覺而失去對美感的渴望和慾求?衣裳背後,我們真正的渴求,許是那個未曾有過、想像中的自己。少了視覺,不等於沒了對自己的想像。不可。

誰規範衣服只有一個領口兩個袖

演出的另一位服裝設計師周倩慧(Cathy),專門為這場騷設計「Wow服裝」。假如Kadri的服裝是令人感覺自在與舒服、展現個人故事和魅力,那麼Cathy的設計則是「你估唔到」,「乜衫原來可以咁著」。Cathy以長方形的布或紙作基礎,加上一些領子和袖子,組裝成一件「無法定義」的服裝。其中一件黃色「Wow 服裝」用紙造,質感特別,並親手畫上圖案,鈕扣特大,滿布袖子,讓舞者們在台上互相牽引與糾纏,並且共穿,以交織的身體一起探索一件衣服的可能性和穿著原則。Cathy從衣著想像現場的流動畫面,「要思考的是,究竟應該預設?還是讓他們親身從舞動中探索?」怎樣去穿—還給表演者的身體一份自由。在特定的衣服基礎上加加減減,這般穿又得,那般穿又得,裏裏外外不分前後左右底面,變化之多,是「無法定義」這種模糊與曖昧的美感。

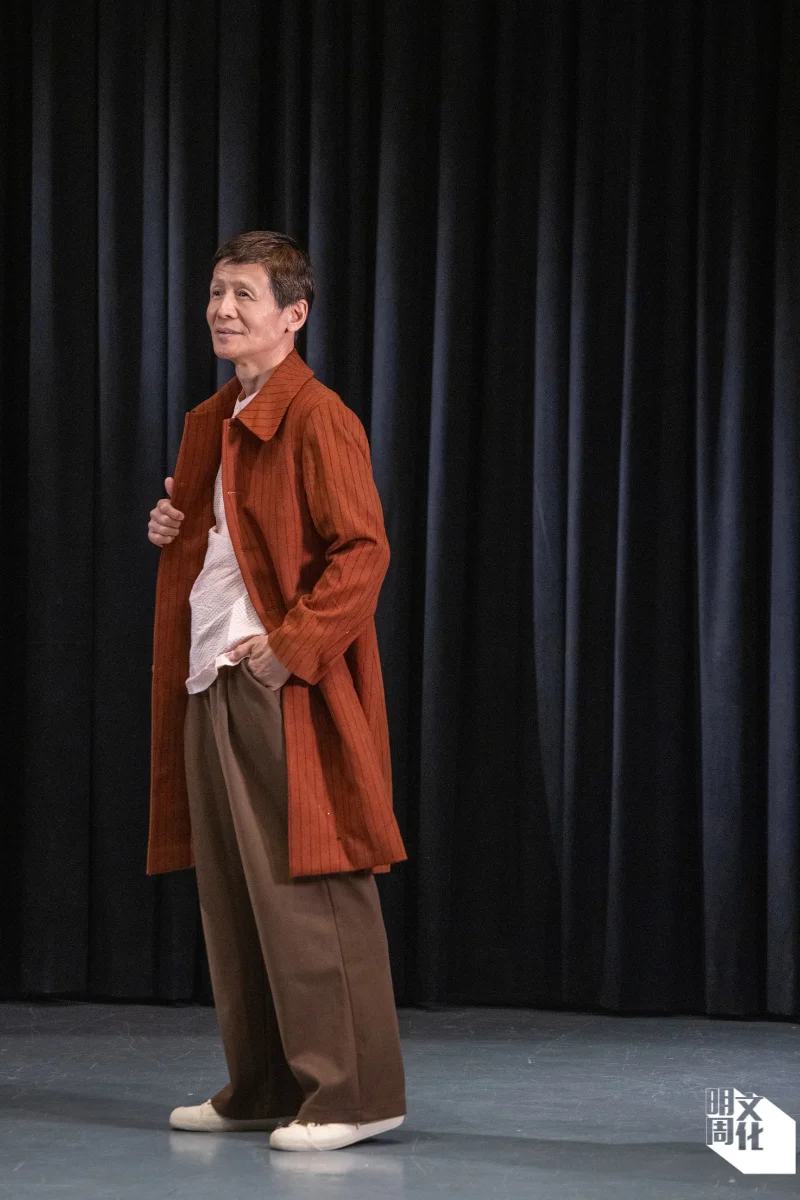

「我們嘗試重新思考甚麼叫時裝秀。Show可以是showcase,可以是show off。」時裝秀show off商品,一個品牌的個性,這兒要展現的是個人特質。「時裝秀領導一個潮流,其實也在展現態度—生活態度、創作態度、美學態度。」Cathy和創作團隊提及Alexander McQueen於一九九九年的那場時裝秀,模特兒Shalom Harlow身穿一襲白裙,兩邊的噴墨機器人則往裙子噴顏料,造就了獨一無二的噴墨彩裙。「那個pattern是當下的。」這次「Wow 服

裝」,既是以衫帶動人,也是以衫喻人,起伏擺動無法重複,是當下舞動出來的詩意。就是一場身體的遊戲,在意想不到之下發現和看見更多。

借用台灣作家、資深創意人許舜英的說話:「你自己必須去摸索演繹出其中的美學潛力,讓那些表情、質感深藏不露的針織纖維,在披披掛掛、起伏律動、光影明滅及你的情緒轉折變換互動之間,似有若無地透露出你生命中的幽微瞬間。」

舞蹈探索權力、身份與感官

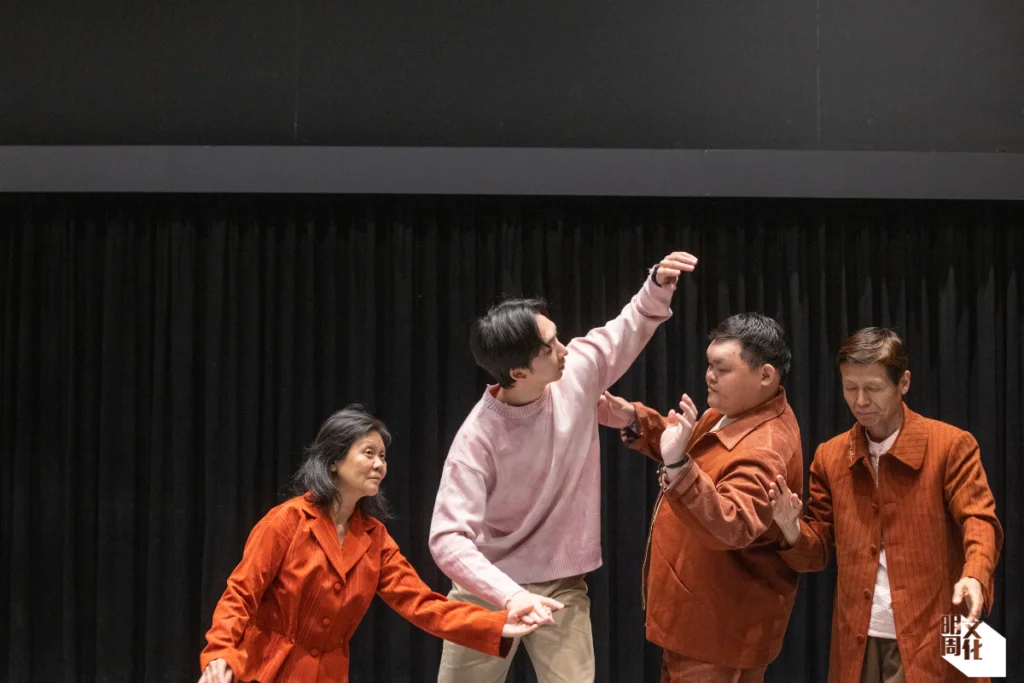

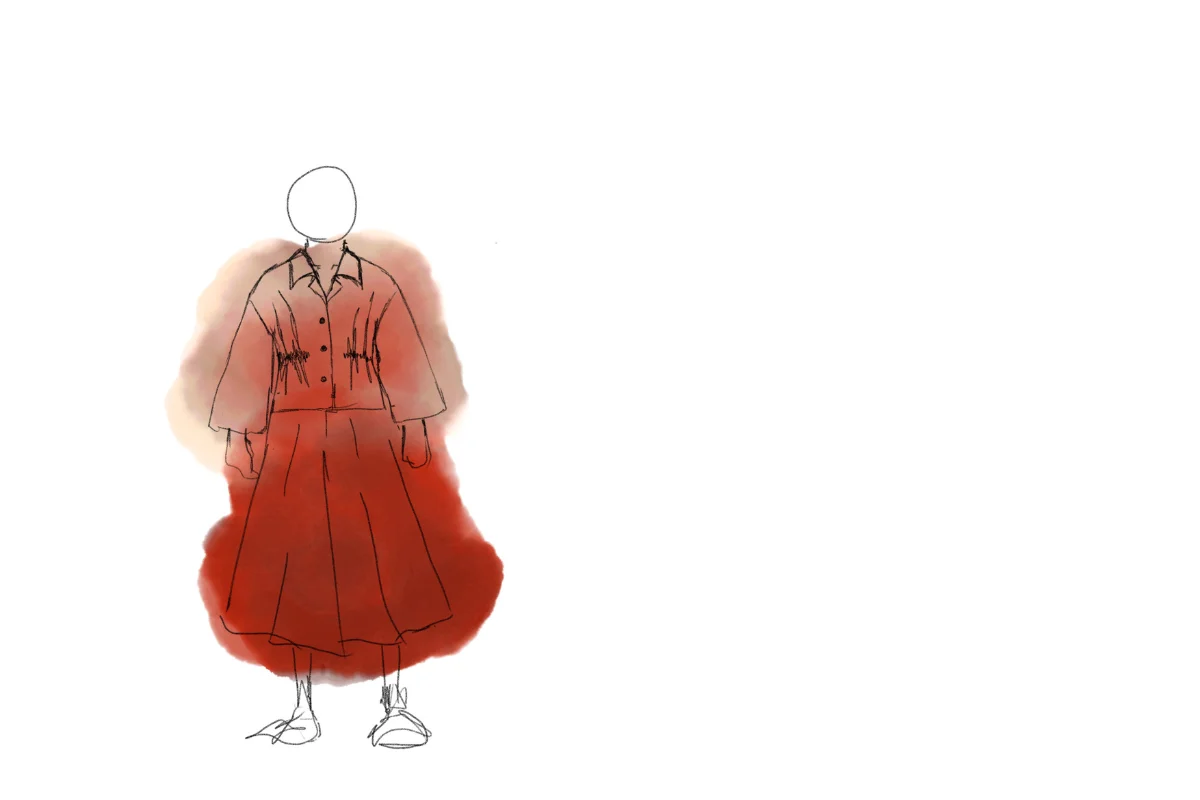

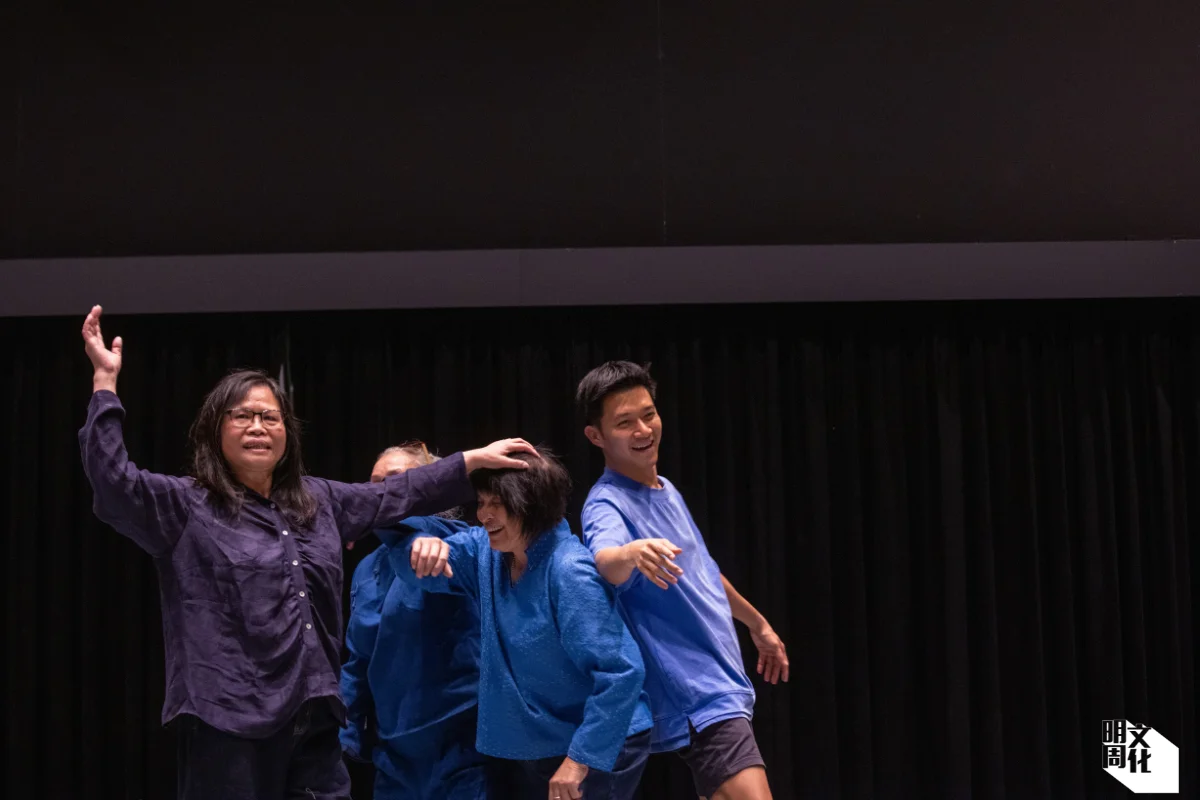

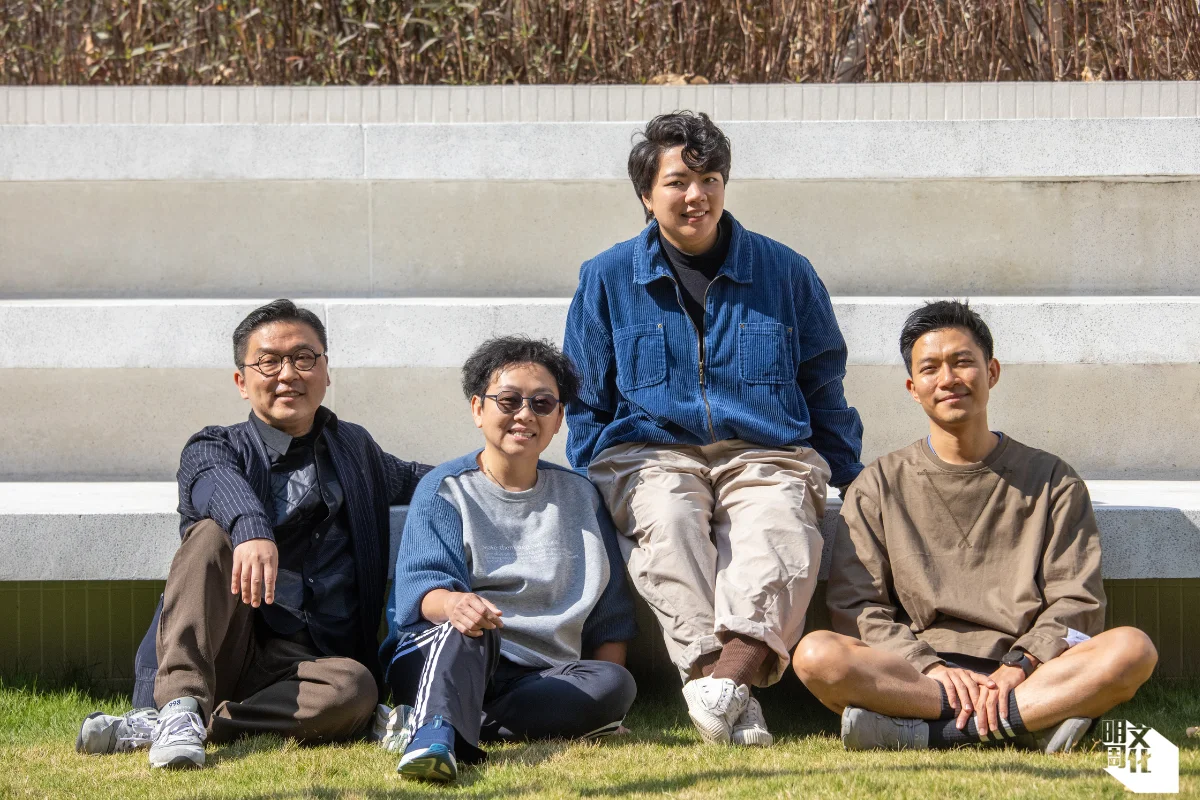

時裝秀結合舞蹈。專業舞者與視障參加者花了相當長的時間去探索身體,也多得時間,「以前接觸過的視障朋友身體相對較『硬』,或未有足夠信心行出來,但今次參加的視障朋友因為經過多月的工作坊,至我們開始為演出做即興創作時,他們的身體已完全與健全人士無異,是很放開的身體。自信的,自由的。」舞者及形體導師曾浩鋒(Ronald)說。先從觸碰和認識自己的身體開始,到學習跟他人身體觸碰、支撐、牽引,感應他人,同時探索身體與空間的關係。當中,誰是牽引者,誰是被牽者?早已分不清。「生活中,照顧者與被照顧者的關係好像分得很開。但假如同坐一枱的人全都是視障朋友,他們會互相照顧,根本沒有區分。」錢佑說。

健視者都有自己的盲點與身體不足之處。這種權力、高低、你與我的互換,也是今場舞蹈的重要探索。Ronald說今次舞蹈著重把權力交給他們,引導他們主動創作舞步。「在創作中,他們不能依賴我們。我們通過創意的方法讓他們自發動起來,也激發了他們的創造力。」導師們也會設計一些有趣口訣,例如「手快有,手慢無;你不仁,我不義」,讓視障舞者能更好掌握節奏,從自我舞動中尋找屬於自己的舞步。「今次的視障舞者都是後天失明,所以在他們的經驗裏已經有一些對美的定義。他們會問:『你看到甚麼,你覺得這樣漂亮嗎?』他們看不到,沒辦法辨別一個形狀,以至這個形狀跟周遭環境的關係,所以他們想知道,你—我們看到甚麼。我們也慢慢學會告訴他們,你現在的手在那兒;你和周圍的人產生了甚麼關係,形成了一條線條或甚麼形狀。其實他們心底知道『你有你的美,我有我的美』,所以他們更想知道的,是這樣的動作與擺動構成了甚麼畫面。知道了,他們再為自己做決定和延伸想像。」

「看見」是弔詭的字。當Kadri給一位視障朋友展示和解說為他的度身設計,坐在遠處的另一位視障朋友會呼喚,「你這件衣服很美啊!」「我聽到都覺得漂亮。」他們聽見美,看見美。Ronald續說:「他們『看見』,但不是一種我們所認知『肉眼』的東西。我們很多時候用『看』,但現實裏不會分得那麼清,眼睛看見,手摸得到,耳朵聽得到。」感官從來不是那樣的割裂—嗅到一種熟悉的氣味,視覺都在發揮想像。「他們不能以肉眼看見,但以其他感知混在一起,填補視覺空缺。甚至舞蹈中的快慢也是一種視覺,他們的肌肉收放、速度是身體感受,也是看得見的快慢。」舞蹈中,拋低了「四分五裂」的感知。

轉換感知,也是某種記憶召喚,遠超當下。「有時候他們看到的東西是我們看不到的,譬如說做一個簡單的波浪動作,有視障舞者立刻看見海。有一次一位視障舞者回想起年輕時跟情人在沙灘散步。」看不見是限制,有時候看得見也是限制。視障舞者的「看見」有更豐富的想像,情感也遠遠超越了身體本質和看見本質。「我相信健視者聚在一起做一個波浪的動作訓練,不會立刻有這種感覺和想像。視障朋友的視覺是一個很立體的維度。」

對島不對倒

《衫著一生》的演出將在大館進行,四面觀眾,風景持續流動。從舞台設計,到衣著顏色,創作團隊強調要將舞台stand out,但同時不要out of place格格不入。也呼應着創作的核心—看見看不見的,既看見他們是獨立個體,而不是一片模糊不清的身份代號,也要確認他們就是整體的一部分。錢佑說:「我們定義一個安全邊界,必須讓視障舞者感覺安全,可以自由地做出平常已舞動得自如的動作。也希望觀眾觀看時,不會覺察誰是視障誰是健視。所以我們以觸感去建構舞台,概念由盲人點字而起,地台點字化成圖案。」

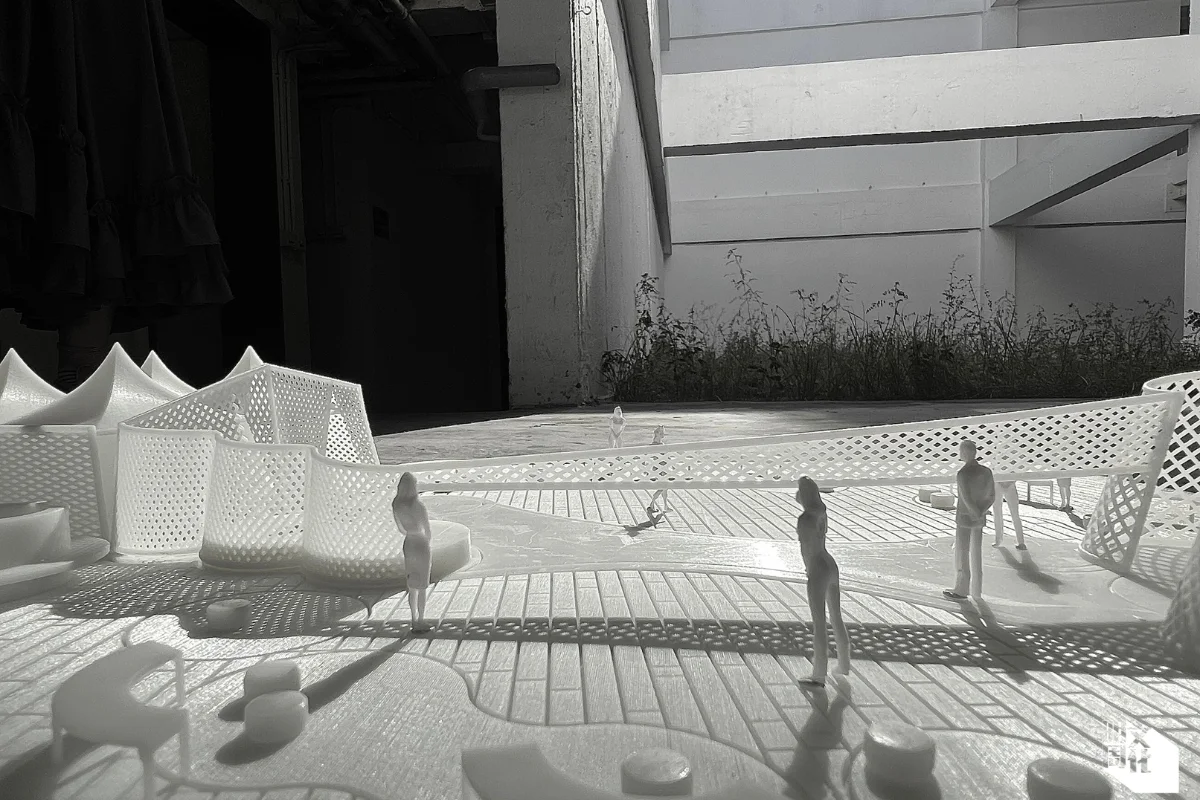

團隊3D打印了一個舞台模型,讓每位視障表演者親手觸摸,了解當中結構。「他們要親手感受這裏約十九米的舞台,自行想像那個空間。當中以兩個對島作設計概念,中間以網布及地台築成一條『路』,讓舞者能順着網布從一邊走到另一邊,既是走到更遠的地方,也是彼此連繫。」對島相映成趣,隱喻着照顧者與被照顧者的關係;但對島不對倒,你一個島我一個島只是表象。「用上泥土色的網布,除了回應大館的色調和環境,也想令觀眾有一種看不清的視覺模糊感。」如身歷一種「缺」、「陷」,但觀眾有權選擇,可以走到另一邊,看你想看的風景。

從展現個人出發,及至互相交織,到最後的凝聚,舞動與衣裳擺舞之間既突顯每個人的個性,卻不顯現他們的視障身份。「當我們說一個人,不可能只突出他視障的特徵;也不會當視障者相融一起,就變成沒有身份沒有個性。」

Jacky的分享尤其真摯坦誠:「以前的社區共融藝術做法,像一種施捨,一種憐憫,即是『見到你班殘廢的都無嘢做,那我給你一些藝術玩吓,讓你不要那麼無所事事。總之你肯玩就可以了,你求其是但,隨便郁到就可以』,是透過手段去施捨的權力。他們的要求就是沒要求,總之隨便唱到歌就得啦。」所以他多番強調這次創作和表演不能核突,沒人想自己參與一個「水準不高」、「業餘」,「求其玩玩吓」的創作。「視障人士現在於形體方面的平台和發揮機會仍相對少,甚至難以有從視障人士作主導和帶動的創作。」所以《衫著一生》帶給他不一樣的體驗。

「在創作過程中,我覺得健視者或視障者都有不斷思考,自己是不是可以再做好一點?那種對好的追求,不是純粹要證明自己的能力,或者要刻意去逼迫自己;而是整個過程中,思考藝術性,怎樣跟彼此互動和配合得更好。」說到最後,他說,最理想的共融是我中有你,你中有我。不是為表演而表演,不是為創作而創作,不是為共融而共融。相處和創作過程中的了解與陪伴尤甚重要,是我看見你,你看見我,真意,真義。

《 衫著一生》

日期:2月21日、22日至23日

時間:下午三時至四時

地點:大館檢閱廣場(中環荷李活道十號)

費用:免費