米哈,原名何建宗,既是研究學者,也是作家。自言性格悲觀的他,表示閱讀是他面對失重和無力的最後手段。「閱讀好像Meditation,它從來沒令我失望。羅蘭巴特在《戀人絮語》說過,沉浸本身是戀愛的狀態。我覺得沉浸閱讀亦然,感覺是超越了時間空間。閱讀好可靠,只要你一個字一個字跟住讀,便不會迷失,總有下一句下一頁,直至你完成一本書。」

⚡ 文章目錄

一切由人文學開始

身兼文化學者和作者兩重身份的米哈,其實在少年時代並不愛閱讀。「以前中學不懂得讀書,理解力低。當其他同學沉醉於武俠小說、推理小說,我單單是袖珍本小說都要讀很長時間,甚至每次還書都未讀完。」談到中學時代,米哈形容當時的自己好「岩巉」,一度被同輩孤立和欺凌。而漫畫曾經是他和同學的共通嗜好,「當時我總是一個躲起來,有幾個和我多點交流的就是借漫畫給我的人。」那時,米哈尤其喜歡看勵志運動漫畫,例如《我們的足球場》。他如今回望過去,淡然說道:「從前的自己可能溝通力不足,欠缺真誠關心別人,而誤以為對方不關心自己。」

後來米哈進入大學,原本擅長數學經濟的他,誤打誤撞入讀了人文學科。他憶述:「一開始打算考取好成績便轉系。但投入閱讀後發現有回報,發掘到學問的樂趣,你投放的時間會飛快用完,而你會感到滿足,好奇妙。」他提到時任系主任文潔華教授知道他想轉系,相約見面,卻沒有提過轉系的事,反而談生活事,分享生死的感悟。「我發現我好喜歡人文學系這個地方,老師和學生願意彼此分享生活。而我覺得我要尋找生命中值得尋找的事,就是學問本身。」米哈在大學發現學問之廣,世界之大,也遇到良師益友,「那時會覺得大學好歡迎你,有好多知識可以學,而你的無知可以被世界容許。」他形容人文學對他的滋養是需要去相信和理解別人,並為生活尋找更多可能性。「閱讀是其中一個方法,可以接觸不同時代的人,通過不同的閱讀,會找到志同道合的人。」

建構意識中的書架

由不喜閱讀,到鑽研學問,米哈表示自己起初是狼吞虎嚥,讀完一堆書卻無法整理出一套觀念。直至一次替教授搬屋,始才開竅。「當時有一位哲學教授找了我和另一位學生幫忙搬屋,我不明所以,當時我比現在更瘦呢,怎樣幫忙搬屋?」結果,兩位學生進到教授的家裏,發現只剩下一地板滿滿的哲學書尚待上架。那時米哈心想,原來是幫忙整理書籍,豈料教授只拋下一句「各按其類」,就留下兩位小伙子與十幾箱的哲學書。起初二人可謂完全無從入手,直到米哈發現一書兩冊的西方哲學簡史,「每冊都像枕頭般厚,從蘇格拉底講到去德希達。我簡直如獲至寶,於是一人一冊,花了一個下午時間閱讀,第二天就按此作索引去上架。」任務終於完成,也令他有很大覺悟:「我發覺讀書是要建立書架,可能按歷史脈絡,可能是興趣,總之每個人都有獨立的書架。讀書不只是讀一本書,而是把書適合地放在你意識上的書架,與你其他讀過的書產生關係。書與書之間有重疊,互有回應,可以有批判。」

最初米哈的「書架」是以哲學分類,「因為哲學比較霸道,哈哈,可以把任何知識都塞進去。思想是所有文化藝術的最大引擎,面對不同時期的小說或藝術,都好像對應該時代的哲學思潮。」他指出,初讀人文學科容易有通病:熟讀理論。「我會形容這是學術上的貪慕虛榮,我們會搬出好多名詞或理論。但這是樂趣所在嗎?不是,不足夠。繼而開始涉獵更多,就會形成立體的書架。」

他提起一次大學暑假,做速遞員兼職,是他常以書作伴的日子。「雖然我去做速遞,但其實我不懂揸電單車,哈哈!所以我第一日上班時,上司就給我一張八達通和地圖集,我便天天搭車四周送速遞,在通勤時間便讀書,食飯又讀,落雨又讀,想來那段日子很美好。」

文學指導生活

米哈談人文學科時,總是一臉欣悅溫柔。「人文學其中一個基本關懷,是人作為中心,變成解釋事物的答案。不單個人,個人所連結的羣體,某些價值、意識形態和品味,成為我們為生活找答案的方法。」後來他攻讀研究院,有次和周耀輝聊天,對方說了一句話,令他印象深刻——「世界並非無條件對你好。往往是當你邁向好的時候,世界才會對你好。」米哈說,至今仍相信,當你去真誠理解別人時候,對方也會真心對你,這是令世界變好的方法。

對於世界,米哈坦言自己熱愛偵探小說,尤其冷硬派如雷蒙.錢德勒、勞倫斯.卜洛克,因為在那些世界,還有公義。「我始終好想相信世界上有公義,而公義能夠得到解決的。不是本格派的智慧巧言,而是正面去面對它。」當他在失落無助時,便會讀偵探小說,在過程得到一絲平靜。

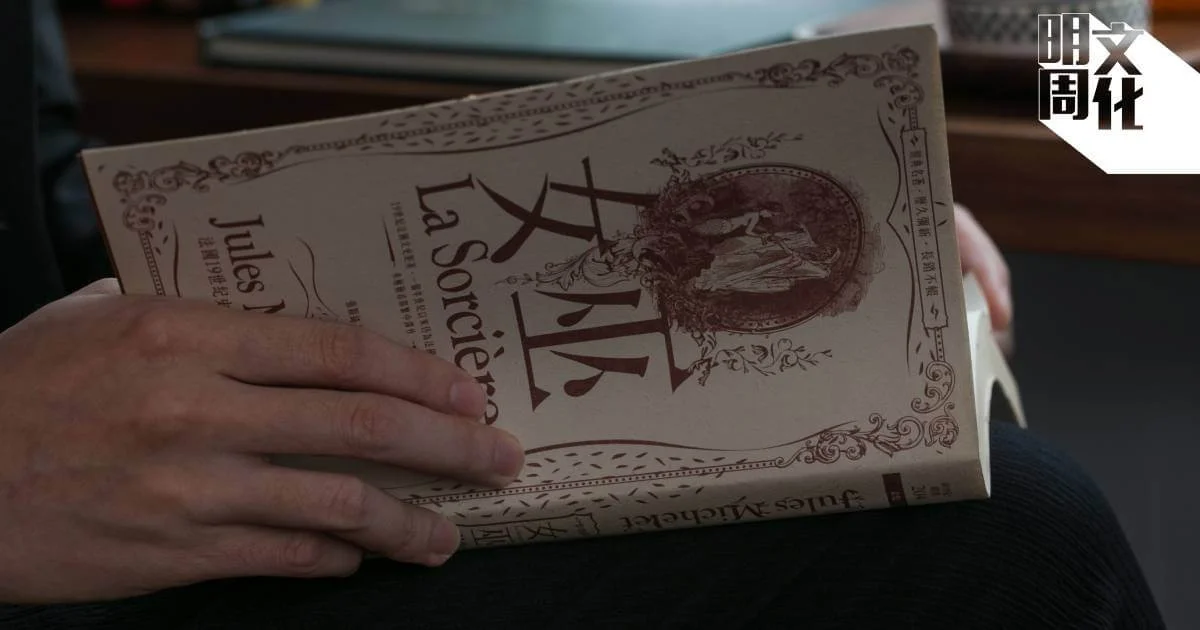

而最近他正在讀《女巫》(La Sorcière),由法國十九世紀史學巨擘朱爾.米榭勒所著,成書於一八六二年。米哈思索一會,說:「這本講得好精采的一點是,何時才算是獵巫的時期?就是絕望的時期。這是我們要警醒的。當我們長時間在絕望之中,而絕望去到頂點或會有轉機,同時絕望也會使人去緝拿罪魁禍首,去找我們原本好奇會為社會帶來不同的人作為對象,就成了獵巫時期。」他形容讀此書時,既是讀過去歷史,又與現況連結,有感歷史在重複。「這本書適合我們這個時代去讀,尤其我們處於絕望與希望之間的狀態。在黑暗的時間,我們當然等待光明。但別忘記黑暗時期,真的可以勾引出好多魔鬼,當時的獵巫可以是鄰居之間。說到底,就是人與人之間的懷疑和憎恨,尤其在絕望時更容易失信。」說到這裏,米哈眼神中閃過一絲茫然,他稍作停頓,續道:「當你讀到接近真實的事物,可能比你盲目地讀心靈雞湯書,更能穩定內心。閱讀能幫我們將一些無法言傳的恐懼具體化,讓我們知道正面對什麼。」

他直言文學提供許多生活方向,除了反映作者生活,也可以是作者所想像或排斥的生活,「文學世界也可能提醒我們不要變成那些現實,像一些反烏托邦作品。文學是指導生活,不是離地。」米哈深受羅蘭巴特影響,但他指自己與羅蘭巴特最大的分別,是他閱讀文本時會關心作者,以及作者對於生命、社會的價值觀和人文關懷,他不忘笑言:「哈哈,說得我好像可以和羅蘭巴特相提並論一樣!

人會變,但好書不會變

米哈的近作取名《讓希望催促自己趕路》,分享讀後感。他坦言書名句式有點奇怪,「我是悲觀的,而希望在外面,我需要尋找希望去帶領我。真正的希望就是人與人之間的共同目標,因為彼此的希望應該是連結的。」他雖然經歷被排斥,同時也經歷過被愛護。「世上有壞人,也有好人。有人願意在你失意的時候無條件擁抱你,我們需要的就是這種擁抱的感覺。」作為讀者,渴求被擁抱;作為作者,同樣想透過文字觸碰讀者。「閱讀的重要,是你可以找到一本好書擁抱你。閱讀好可靠,因為它不會離棄你,人會變,但好書不會變。」他說來輕描淡寫。

他提到家中有一個紅酒箱,用以收藏一些書。「日本有個說法叫『恩書』。我放在紅酒箱的書不是特別珍貴,而是曾經感動過我,可謂最後解藥。」箱裏有村上春樹的《挪威的森林》,有錢德勒的《大眠》,也有契訶夫和馬克吐溫的短篇小說。米哈笑言:「如果火災,我就會抱走這個箱,因為是我賴以生存的糧。」

讀一本好書,能夠感受到作者的純粹和真切,「我覺得那種觸動好真實。說到尾,真正能撐得住一個悲觀的人,就是那一刻。沒有一樣事物是long lasting,沒有一個能量可以撐足一世,而係每一日每一刻當你沒有能力,你去找到重建點,繼續撐下去。」聽罷,彷彿形容一種溺水的狀態,某種孤寂的掙扎。於是我試着探問他,自己是否容易覺得孤獨?他簡潔回話:「是。」接着他解釋,一個人和孤單有分別,「我覺得孤獨感不是身邊有多少人,而是在於可以彼此信任、分享共同價值的人有多少。我們社會的失信狀態愈來愈厲害。」我想起渡邊君曾說過,沒有人喜歡孤獨,只是不勉強交朋友,因為這樣也只是失望。遇到一本好書,彷彿結識一個忠實的好朋友,它不會背叛,它甚至陪着你成長,和你經歷某些人生階段。有書作伴,也許生命不至於那麼孤獨。我們如是想。