阿虫是禪味水墨畫家,這是大部分人的認知。原名嚴以敬的阿虫,除了水墨小品外,其實創作甚豐,這面向仍不太為人知曉。退休廣告人簡兆明(David Kan) 四十七年前迷上阿虫的筆觸與佈局,因一幅沙灘小艇水彩畫而冒昧拜師。在簡兆明眼中,他的創作不拘紙材與顏料,是能收放自如的畫家嚴以敬。

阿虫說過生命似水,在湖裏平靜如鏡,在河海裏可以洶湧波濤。阿虫性格如流水,一切順其自然,阿虫謙稱不能成龍,簡兆明卻認為恩師是龍游淺水。畫家上月離世,給寫了萬千回,虫的面相清清楚楚。簡兆明曾跟他在颱風中作畫,甚至環台寫生,聽過他的畫中音,看過他手起刀落純熟地裱畫,決定撰文為龍造像補遺。

⚡ 文章目錄

徒弟說阿虫

這是阿龍的故事,不是阿虫的故事。阿虫的故事,很多人都寫過、聽過。阿龍的故事,即使他在,也不會講。他走了,總得有人講。

阿龍是我的恩師,畫家嚴以敬。許多人知道阿虫,喜歡阿虫畫的水墨睿智小品,卻不知道阿虫就是畫家嚴以敬。也有些人知道政治漫畫家嚴以敬,但我要講的也不是政治漫畫家,而是畫家嚴以敬。他說:「不能成龍,只好成虫。」這句話其實是反諷。是龍是虫,一直有留意嚴先生畫作的朋友心裏清楚,但一向倔強的他又豈肯為名利折腰?於是他向藝術界擲下重注豪賭:你當我是虫,我就做虫!憑一枝禿筆,不信不能造化!結果這條蛀米大虫蛀透每個階層,深入民心,比那些清高的藝術家更能廣結善緣,更多迴響。

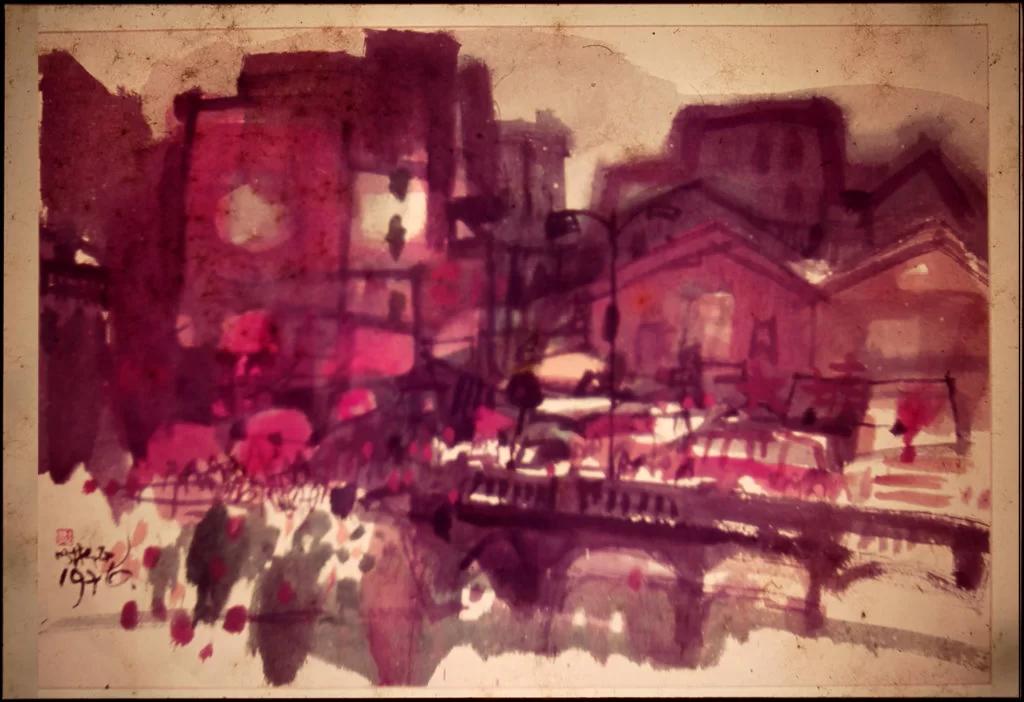

嚴先生自學成材,早期的毛筆、鋼筆速寫與一般照單全收的記錄式速寫不同,顯露了大師風範:有設計組織的佈局,眼光獨到的取捨,令畫面黑白聚散之中,包含輕重張弛的對比,簡練有力的筆觸,構成躍然紙上的節奏感,同時滲透不拘小節的豪情逸趣。這些速寫無論人物、動物都形神俱備,崇山峻嶺即使寥寥幾筆已呈氣勢,新舊建築物傲然屹立,而又不乏點到即止的細節穿插。這些個人風格,成了他日後的創作骨幹。

筆下石頭是活的

1971年暑假,《亞洲周刊》專題介紹嚴以敬的水彩,那時我才知道除了政治漫畫,嚴先生還有這樣精采絕倫的畫作。畫上的簽名是E-King Yen,我一見傾心。最令我佩服的一幅畫,寫沙灘上的小艇,圍欄綠樹白沙,小船淺草人家,佈局自然之中不乏設計,揮灑自如又能融情入景。

陶醉了一整晚,我決心拜師。當年由嚴先生與太太開設的「傳達書屋」還未搬到禮頓道與黃泥涌道交界的二樓,還在銅鑼灣電車站迴旋處的樓梯口小店。我午間時候去到,只有嚴太太看舖,她叫我晚上再來。我好不容易捱到華燈初上,見到了嚴先生,道明來意,他略為遲疑,說他沒有教學生,但也沒有拒絕我跟他學。我交了一個月學費,約定星期六早上一起寫生。

到了約定那天,嚴先生駕着一輛墨綠色的舊Austin 1100 hatchback到來。我還未坐好,他已急着退回學費給我,說他不會教畫,以後大家一起畫好了。他再開車,順道接了另外兩個比我年輕的畫友,女的叫劉雪明,畫水彩;汽車音響常播放着一盒歌劇管弦樂選曲,有我最愛的Wolf-Ferrari Intermezzo from Jewels of the Madonna。他常說音樂裏有畫,畫裏面也有音樂。有一次醞釀打風,畫友都不來了,我住得近,還是去了見嚴先生。他見我興致勃勃,三號風球還未露出兇相,他說不如去畫「風景」。我們就近去了怡東酒店對開海傍天橋底的休憩處,風在刮,他在畫,我幫他扶穩畫架。地上忙亂的車水馬龍,天橋橫空劃過幾度弧線,近處油站招牌在風中搖晃,遠方東區羣山如暗潮洶湧,譜成一曲「大風疾飛」。

嚴先生觀察力敏銳,取景角度以至構圖都出人意表,恰到好處。他只要默默觀察一陣,便了然於胸,落筆揮灑自如。他用西洋水彩顏料,畫紙卻是台灣棉紙,有時用更粗糙的麻紙,與西洋水彩畫紙最大分別是具備吸水性,可以染出更豐富的層次。畫板是他自創,以三塊大約1 ½ 呎 x 2 呎的夾板,用布膠帶黏合連成屏風夾,一摺可以存放畫紙,另一摺可以就地撐開成畫架,棉紙用圖釘四角固定。畫筆除了豹狼毫屏筆、山水筆、寸半底紋筆,還有山馬筆,全部放入紅A筷子筒剛好。還有水彩顏料、一壺清水,全副裝備放在美術用品店納美有售的帆布袋內。他的水彩畫都是自己裱的,男的叫周元楷,畫油畫。其後很多時還有嚴先生的畫友加入,那人很愛開人玩笑,也愛被開玩笑,我們就跟嚴先生叫他傻佬馮,其實他是港大物理系的Dr. Fung,現在的馮戩雲教授。

當我跟嚴先生寫生時,他的畫藝已破繭而出,比《亞洲周刊》所登的更隨心所欲。隨便一個景,在我們俗眼中看似平板,他都能點石成金。一個烏雲密佈的早上,我們來到石澳的石灘,還在暗暗嘀咕有什麼好畫,他獨自凝視離岸不遠的大石,然後徐徐撐起畫板開始動工,不到一個小時就完成了這氣勢磅礡的浪裏巨石。他的速寫畫集序言有這一句話:「始而觀察它的外形,進而領會其內在生命。」他畫的石頭也有生命。

另一次在大埔墟熙來攘往、人車爭路的市集旁,我們照得了東、顧不了西,理得了前、順不了後,他卻是悠然自得,一揮而就,將雜亂錯綜的喧鬧,淨化為色彩與線條縱橫協調的韻律。

以畫譜樂韻

嚴先生喜愛古典音樂,他的8-track cartridge汽車音響常播放着一盒歌劇管弦樂選曲,有我最愛的Wolf-Ferrari Intermezzo from Jewels of the Madonna。他常說音樂裏有畫,畫裏面也有音樂。有一次醞釀打風,畫友都不來了,我住得近,還是去了見嚴先生。他見我興致勃勃,三號風球還未露出兇相,他說不如去畫「風景」。我們就近去了怡東酒店對開海傍天橋底的休憩處,風在刮,他在畫,我幫他扶穩畫架。地上忙亂的車水馬龍,天橋橫空劃過幾度弧線,近處油站招牌在風中搖晃,遠方東區羣山如暗潮洶湧,譜成一曲「大風疾飛」。

嚴先生觀察力敏銳,取景角度以至構圖都出人意表,恰到好處。他只要默默觀察一陣,便了然於胸,落筆揮灑自如。他用西洋水彩顏料,畫紙卻是台灣棉紙,有時用更粗糙的麻紙,與西洋水彩畫紙最大分別是具備吸水性,可以染出更豐富的層次。畫板是他自創,以三塊大約1 ½ 呎 x 2 呎的夾板,用布膠帶黏合連成屏風夾,一摺可以存放畫紙,另一摺可以就地撐開成畫架,棉紙用圖釘四角固定。畫筆除了豹狼毫屏筆、山水筆、寸半底紋筆,還有山馬筆,全部放入紅A筷子筒剛好。還有水彩顏料、一壺清水,全副裝備放在美術用品店納美有售的帆布袋內。他的水彩畫都是自己裱的,在五金顏料舖買膠菜,在原畫底裱糊多兩三層棉紙,更能烘托出深度層次。許多時畫作裱好,趁還未乾透,他會稍為潤飾一下。

阿虫誕生前

傳達書屋搬到禮頓道之後,是我經常流連的地方。前半賣書,後半是畫廊及給顧客選框鑲畫的小工場。嚴先生的鑲裱功夫乾淨俐落,鎅紙板內框只用普通鎅刀就能鎅出45度斜邊。店舖後面是休息與工作的私人空間,竹簾外滿眼翠綠,別有洞天。簡潔佈置大多是嚴先生用蘋果木箱手製,內還有一套被他玩到盡的音響器材。有次他換了低音單元又加了超高音,面露得色的問我好不好聲。他有幅漫畫,是一個發燒友用馬桶改裝成音箱,向另一發燒友示威。

許多時寫生後我也不願回家,待在傳達聽音樂,看嚴先生裱畫,跟嚴太太聊天。有次我說西洋水彩畫紙不及棉紙有層次感,嚴先生即時示範。什麼紙材,對他來說無關重要。有時在家晚飯後我去看嚴先生畫漫畫,然後跟他駕車去鰂魚涌交稿,再陪他去餐館吃飯。那時他已不再畫政治漫畫,下筆依然活潑生動,政治舞台上的牛鬼蛇神,變為都市小人物的風趣幽默,有意無意間為日後的阿虫預留鋪路石。

「不是沒有嘴巴,只是不想說話。」我認識的嚴先生木訥寡言,但一矢中的。加上他不修邊幅,謝絕應酬,這種脾性在香港藝術業界當然相識無幾人,更與當時的成名大師形同陌路。他最喜歡林風眠的畫,還有後來台灣的席德進和張杰。如果要在他和這些畫家中找共通點,那就是鄉土情。

1974年畢業後我入了廣告行業,初頭兩三年還不很忙,仍跟嚴先生寫生。有一年夏天,我和周元楷還跟他去花蓮、台中、台南寫生。台灣是嚴先生的第二故鄉,嚴太太的爸爸就是台灣著名畫家馬白水先生。青年時代的嚴先生曾獨自在台灣的高山森林旅行寫生,遇過黑熊,那時橫貫公路還未動工。

回流香港

最早期的虫畫有「丁巳阿虫」簽名加「蛀米大蟲」印章,並沒有題字。初時畫的都是中國古典戲曲人物,或者暗諭「但將冷眼觀螃蟹,看你橫行到幾時」的墨蟹,以至戟指直罵「牛鬼蛇神給我滾」的鍾馗。丁巳就是1977年,這時嚴先生仍然活躍寫生,熱中推動藝術,在傳達畫廊免費給年輕人辦畫展、與畫友搞素描聚會。這段日子的嚴先生,開始由阿龍與阿虫共融並存,逐漸形成互相交戰。

1984年嚴先生、嚴太太和女兒移民之前,我們見過面。得知他會在洛杉磯開間鑲畫框的小店,之後我們少了聯絡。1992年1月有一天忽然接到嚴先生電話,他回港了。一個藝術家要給人鑲畫框幹活,他捱過去了。他不是不吭聲的白捱,他一邊作畫,盡情抒發,藉蒼勁的筆鋒去舒活筋骨,借大開大闔的色彩來開懷解憂。一般藝術家的說法是尋求突破,在他來說更像解脫,心中鬱結有如「長川豁中流,千里瀉吳會。」這一瀉,總算引起一位旅美華裔美術設計教授王受之先生的關注,為嚴先生在洛杉磯舉行個展、出版畫集。這批膠彩畫比以前的水彩更鉅、更豪,毋須實地寫生,而胸懷萬水千山,意到筆隨,自成氣魄。他懶得用「以敬」簽名,索性簽「阿虫」算了。但在我心中,這是龍畫,不是虫畫。

嚴先生回港後,阿龍、阿虫雙線發展。阿虫的水墨小品不但傳誦一時,更成為時尚商品,心意卡、掛畫擺設,甚至手錶,以至老字號餅家一系列的產品包裝。然而,阿龍依然鮮為人知。他常有衝動要畫很巨幅的油畫,曾經在跑馬地租過一個車房作畫。他後期的油畫追求更大刀闊斧的畫面,更明目張膽的色彩。簽名有時簽「以敬」,有時簽「阿虫」。但無論油彩、膠彩、水彩,依然保持流動的韻律,洶湧着澎湃的感情。

藝術就是最大回報

嚴先生在1991年的膠彩作品集裏寫過一段自序:「感情或理智、夢幻與現實、現代或傳統、東方及西方……這是一個複雜的時代,面對的是一個充滿矛盾的生活。複雜和矛盾,正是我作畫的背景。中庸之道是中國人追求的一個生活最高境界,從衝突和矛盾中去找出一個平衡,從平衡裏取得和諧。如果說藝術是來自生活,那麼從這許多衝突和矛盾中去追求平衡與和諧,正是我創作的基本意念。」阿龍、阿虫,是衝突和矛盾,也是平衡與和諧。

表面上看,嚴先生找到了一般人認同的中庸之道,但微妙在他其實是反其道而行。一般人所謂的成龍,是一登龍門,名利畢至。但他擇善固執卻落得龍游淺水,默默無聞,退而成虫,反而聲名大噪。阿龍苦心孤詣為藝術理想奮鬥,早期的水彩作品畫遍港九新界山川田野城鎮,不須大聲疾呼而自然流露香港精神,如此入世,卻不獲世俗青睞。即使其後的膠彩、油畫也是寄情於山水樹木,既不清高虛無,又不落俗套,依然只能孤芳自賞。阿虫其實只是阿龍的一鱗半爪雕蟲小技,寥寥幾筆遊戲人間,以平常心說幾句平常話,根本只是通情達理老生常談,人們卻驚為出世高人,幾乎奉為水墨禪宗,不但讓把持藝術主流的藝術家大跌眼鏡,恐怕亦非嚴先生本人始料所及。

是龍也是虫,嚴先生一輩子活了兩世,雙倍精采。

五十多年前阿虫完成台灣環島旅行寫生後,在中環花園道聖約翰座堂辦了一次畫展,是他藝術生涯的序幕。家人將於舊地為他辦追思會,同時籌備出版畫集,回顧阿虫的一生,分享他鮮為人知的事。

《阿虫追思聚會及作品回顧》

日期:2018年10月13日

時間:3pm-6pm

地點:中環花園道聖約翰座堂Li Hall