在最近接受《New York Times》的訪問中,陳冠中表達出他對中國人善忘的訝異。「好像之前什麼都沒有發生過一樣,這次我都嚇了一跳,為什麼這個轉彎這麼快?」陳冠中這樣說。

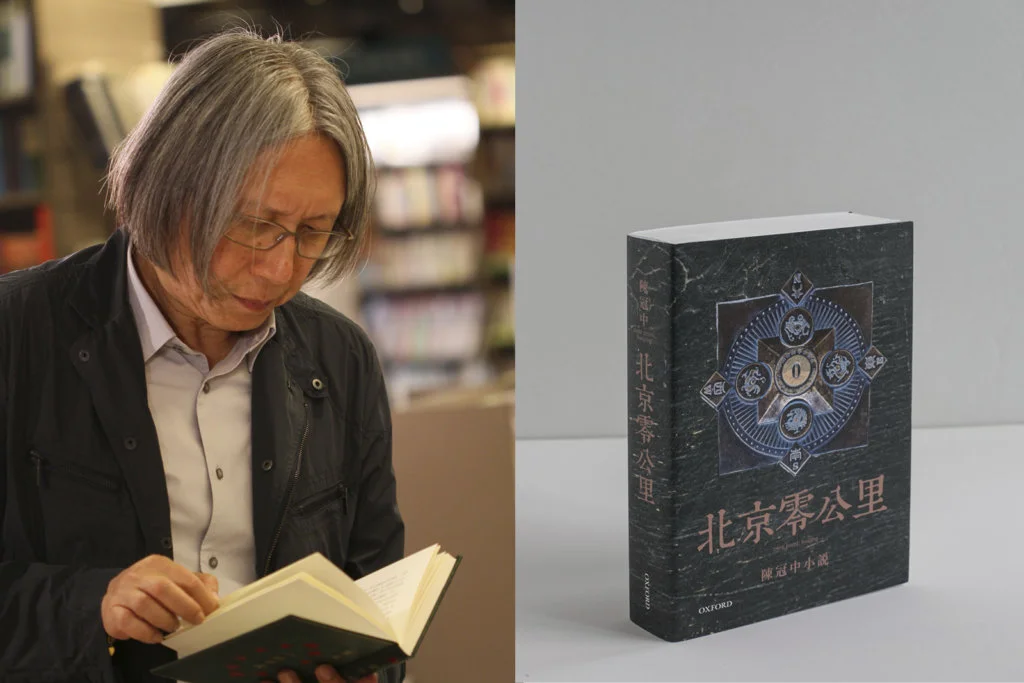

如此一個習慣當代理人,在北京住了二十年,寫出多本禁書仍能保持柔軟身位的知識分子,說是訝異,該是真正的訝異吧。因為在那個國度,無時無刻都有事情讓人訝異,基本上就是常態了。陳冠中最近推出了他歷年最重磅的作品《北京零公里》。這次,他用一種龐大而嚇人的書寫(四百多頁的小說,而第一部分的三百多頁甚至只有頓號作標點),似乎想通過各式巧迷的關卡,隱藏着背後真正的目的。這書完成於二○一九年的六月,而再一次,在小說推出後,中國又再一次製造出比小說更荒誕的現實,這種迂迴的書寫,可能已經走到末日了。

《北京零公里》首先是一部小說。然而,在確立了小說叙述的基礎後(一名六四的亡靈,因為死前一念是當歷史學家,於是死後開始叙述北京城的歷史),此書有三百多頁,其實就是一部北京非自然死亡史。對不太熟悉中國歷史的讀者來說,這部分的閱讀該是有趣的。許多你應該聽過但所知不詳的人物及名詞,一一陳列在那死蔭之地中,菜市口、北師大附中、傅其芳、卞仲耘、老舍、袁崇煥等等、不一而足。死去的人,若非陽間有人關注,就只能漸漸失去能量。基本上,這也是歷史的構成方式吧。在歷史書寫的不公之下,亡靈有着優越性,他可以與其他亡魂對話,可以爬梳歷史塵封的昏暗處,寫出更貼近真實的歷史。

這是一種書寫歷史的方法。

⚡ 文章目錄

兩種記住現實的人

當小說進入第二部外篇時,陳冠中利用第二種叙述方式,講述六四後的故事。換成了生者的角度,活下來的人,在巨大的創傷後,逃進了另一種生活與書寫裏。書中人物書寫的是北京飲食歷史。不過,無論你如何繞路走,極權最終也會迫得你走投無路。拒絕遺忘本身就是罪行,因為真相會隨着時勢而變動,所有史實的紀錄,都會成為新歷史真相的漏洞。遺忘的能力,成了能否生存下去的考核內容。

這時小說才進入了第三部,這是關於一個國家最高機密的故事。基本上,第一部的內篇,就是整部小說的資料包,提供了小說的背景資料及線索,第二部的外篇,則是一個北京市民個人口腹之欲的歷史,加上某些歷史的小插曲。在小插曲中有人死了,有人活下來,與其他人奇情地建立出如余華《兄弟》般的扭曲故事。而到了小說的第三部秘篇,才是一個模仿科學研究報告的小說故事。在前兩篇近乎催眠的史實推疊下,閱讀這第三部時,難以避免慣性覺得這是真實的。

小說本身就應該有讓人信以為真的力量。陳冠中在此書中呈現的迷惑,老實說並不是一般小說讀者所認知的。整部小說幾乎沒有對話,小說講述故事的迷人技藝基本從缺,說歷史不像歷史,說小說不像小說,說檔案不像檔案,說網絡文章不像網絡文章。我無法判斷,陳冠中是否有能力寫出一般讀者讀來有愉悅感的小說,這是他一直的風格,從《太陽膏之夢》、《金都茶餐廳》到《馬可波囉》,他就是會一直叨叨唸,故事的情節、角色的想法,通通都是長篇大論地直接寫出來。而在《建豐二年》建立出來的仿歷史書寫手法,在《北京零公里》中就更盡情發揮了。

然而他的小說,我還是喜歡讀。那是為什麼呢?

騎士向誰亮劍

陳冠中寫的不是當下讀者一般理解的小說。那種假托於歷史的書寫方式,讓我想起塞萬提斯的《唐吉訶德》。在《唐吉訶德》中,塞萬提斯極力說服讀者自己不是作者。這部書是他在市集中偶然發現手稿,僱人翻譯為西班牙文後,他再編輯成書。一層層不可信的書寫,卻在指向在書籍的背後,有一個真實的故事,我們真正存在過的唐吉訶德,真的進行過他那偉大的冒險。

在《北京零公里》中,唐吉訶德是誰呢?是那個只因死前心存一念就寫出了北京城歷史的「活貨」?是那犯了貪吃之罪,拒絕承認北京城的新貌的胖子?還是那在孤絕的島穴,守護一個瘋狂計劃的種子的小隊?

也許他們也有像唐吉訶德的一面。但在我看來,最像唐吉訶德的,其實是作者陳冠中先生。

正如大家可以想像的,陳冠中的作品,在中國大陸是不能出版的。問題是,他近年的作品,最理想的讀者,應該是中國大陸的青年吧?當然,大陸青年總有門路,可以找到閱讀的方法,但那畢竟是有限的傳播。而且,我不得不表達我的意見,陳冠中的文字能力與風格,大概不太對大陸青年的胃口。

但他是為香港、台灣讀者而寫嗎?又,他的作品也出版了多國翻譯本,那又是否有可能,他是因國際的讀者而寫?

我始終相信,陳冠中是為自己及未來而寫的。所謂成名要趁早,陳冠中在文藝圈當然早有名氣,但他二○○○年到北京定居後,到二○○九年才交出第一本長篇小說《盛世》,那年他已五十七歲了。但他從此之後,就一直穩定地交出作品。他的作品如《北京零公里》,可以算是冗長,甚至令人不明所以的。但他就像是揮舞佩劍的騎士,顧左右而言他,但你總會想,如果他是故意裝瘋,那他到底想表達什麼呢?他寫作背後的敵人,到底又是什麼模樣?用這角度去讀他的小說,讓人悲傷地,你便能得到閱讀的愉悅與啟發。

作者簡介

匡翹,寫作者,文化記者,現正旅居德國柏林,寫小說。