正是開頭六位詩人的簡短出現,引起我注意《詩》的結構,從而發現,許鞍華對整部紀錄片的結構所下的功夫,比起我最初印象中的,要深思熟慮多了。

以淮遠開始,又以淮遠結束的十分鐘裏,對詩、香港詩、香港文學的本土性作出了扼要的定義。淮遠提出詩的題材的問題,他認為任何題材都可以入詩,包括他揪鼻毛和抓曱甴(蟑螂)。他還對缺乏可感知性的晦澀提出質疑。香港本土詩就是較為可感可知的。在台灣和大陸詩壇都被現代主義淹沒的背景下,香港詩人開創自己的本土詩,實在是一個奇跡。我不禁想起葉芝對愛爾蘭詩歌的一個描述:「由於愛爾蘭擁有一個依然鮮活的民間傳統,她的詩人們都不能從他們的頭腦裡拿掉這樣一個想法,也即他們自己,不管是好脾氣還是壞脾氣,不管是高個子還是矮個子,都將被普通人民記住。他們不但沒有轉向非個性的哲理,反而是強化和深化他們各自的個性。」

飲江談到詩歌的一個核心問題,也即詩句會自發地偏離詩人最初的邏輯路線,腦中蹦出詩人自己無法控制也無法理解的句子。而他對於香港社會現狀的回答,則是觸及了《詩》的一條或明或暗的線索。

西西是「我城」文學的開創者。她的「舊啟德機場」和「檸檬茶」等意象,同樣觸及了香港本土詩的若干特徵,例如日常性和懷舊。西西並非本土出生,她小學畢業後才從上海移民香港。她直接閱讀英文原著或英譯歐美現代文學。她還編過《八十年代中國大陸小說選》。

也斯(梁秉鈞)是香港本土詩的代表人物,他還廣泛介紹歐美現當代文學,並與台灣和大陸詩壇保持聯繫,包括與朦朧詩和朦朧詩之後的詩人們交往。

鄧阿藍談有形象的詞「跣」和無形象的詞「啱」的差別,以及使用方言的理由。這既與詩有關,也與本土詩的方言性有關。他談到他只相信「感覺」,既突出他作為一位原創性詩人的直覺,也隱含他作為來自底層的詩人的誠實。

如同香港本土詩也是城市詩,馬若的山水詩也是城市詩。他的「寫山水未必同山水有關,寫政治未必同政治有關」,也為許鞍華這部紀錄片裏的某些詩和鏡頭提供了註腳。

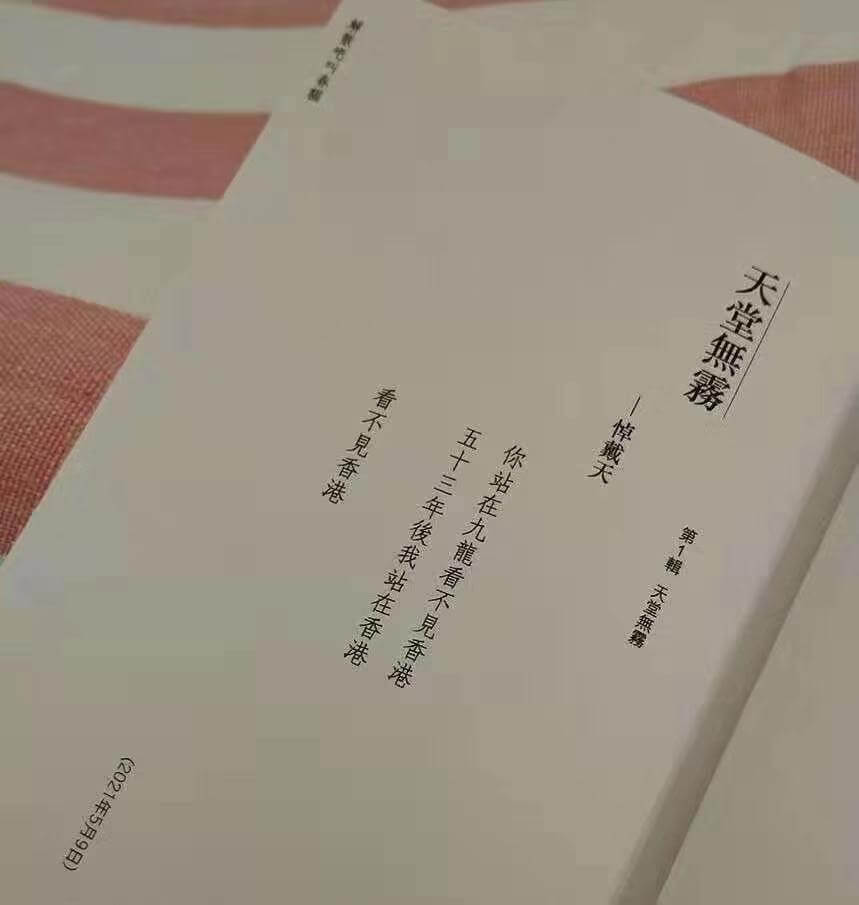

開頭這十分鐘,以淮遠誦讀《天堂無霧——悼戴天》結束:「你站在九龍看不見香港/五十三年後我站在香港//看不見香港」。這首詩也為整部影片奠定了基調。關於戴天,我在《香港新詩名篇》的「六十年代」引言中說,戴天「以強烈的抒情性和口語把香港新詩推向新境界」,又在「戴天」的簡介中說:「戴天是香港新詩史上最重要的詩人之一,他既接受現代主義的洗禮,又融通中國古典詩歌、新詩和台灣現代詩。他的詩,語言精煉,富音樂感,風格多樣。他可以說是第一位具開拓性、有大家風範的香港詩人,而這與他的背景不無關係。他是毛里求斯華僑,青年時代在台灣求學,並參與台灣現代詩和總體上的現代文學運動。他在香港首創『詩作坊』,培養並影響很多優秀的香港詩人。他還是一位關心國事及世界大事的知識份子,同時又對佛教禪學懷有濃厚興趣。」他畢業於台大外文系,精通法語和英語,當然也會講廣東話和普通話。他是夏濟安的學生,與白先勇、王文興等人創辦《現代文學》雜誌。曾擔任香港美國領事館新聞處《今日世界》總編輯,《信報月刊》總編輯。他早年還曾留學愛荷華大學,「詩作坊」應該就是從愛荷華大學引入的。淮遠是戴天在「詩作坊」的學生。戴天的另一位學生關夢南,在九十年代初恢復「詩作坊」,我也經常成為座上賓。今年三月至四月,我擔任浸會大學駐校作家,其中有三堂「詩作坊」課。《詩》首映前一天,我在浸會大學舉辦講座《現代詩:現代不現代?》,最後曾談到「香港本土詩:現代不現代?」。我認為香港本土詩是比現代詩更有勇氣的嘗試。

至於許鞍華把焦點集中在我和廖偉棠身上,肯定也經過深思熟慮,卻不是我能夠猜測的。但不妨說,並不是每個詩人都經得起四十分鐘的折騰,也不是每個詩人都願意徹底公開自己的生活(廖偉棠夫人曹疏影就完全沒有出現)。我的部分對詩歌的精神和詩人的角色,包括詩人的世俗角色和艱苦,都有進一步的揭示。有些看似無關的鏡頭,其實也是有呼應的。例如鄧阿藍以描寫底層生活聞名,包括公屋。而影片裏唯一的公屋場面,恰恰是我妹妹的家。進門時轉個身都困難。可以披露一下的是,我妹妹原本跟我父母住在公屋,父母都過世後,她被分配到單人公屋。搬家時我因為疫情無法回香港,只能在手機上通過視頻和照片遙控整理我留在父母家的書,包括處理掉數百冊的舊書。在如此逼仄的空間裏,拖出一個大行李箱,裏面全是從國外訂購的書。這本身耐人尋味,也隱約披露我的翻譯家身份。事實上箱子裏就有保羅‧策蘭和布萊希特的最新英譯本,以及宇文所安的《杜甫詩全集》英譯本。電影裏僅僅通過我的談話提到我現在以翻譯維生。

廖偉棠的部分我最初感到有點沉悶,但是如果有三分一的觀眾覺得有價值的話,它就成立了。從我對影片第一部分的分析,我們可以看到許鞍華的每個鏡頭都是珍貴的,她不可能再像拍我那樣拍廖偉棠。既然我那部分已經承襲了第一部分的線索,廖偉棠部分肯定要有所延伸或擴展。而廖偉棠的「詩歌課」恰好把詩人們最重要的營養源—外國現代詩引入視野。廖偉棠談論的曼德爾施塔姆和保羅‧策蘭,一個是極權制度的受害者,另一個是納粹大屠殺的倖存者。布萊希特也是納粹政權的逃亡者,很多優秀詩作寫於流亡期間。如果觀眾有興趣進一步接近這三位詩人,那麼我翻譯的《曼德爾施塔姆詩選》、《曼德爾施塔姆文選》、《致後代——布萊希特詩選》和《死亡賦格——保羅 ·策蘭詩精選》正在等待着他們。而我之所以辭職搬去深圳鄉下,原因之一也正是為了把浪費在報社新聞翻譯上的時間,用在文學翻譯尤其是用在這些對中文世界來說必不可少的詩人的翻譯上,因為前者是可以替代的,而後者是不可替代的。這裏許鞍華也完成了我的翻譯家身份的那條暗線。

最後,是青年女詩人黃潤宇。她沒有被當作影片要正式介紹的詩人,例如不是以「黃潤宇」加出生年份這樣的方式介紹。這也許有某種深意。她顯然是新生代(「後代」),也是我在首映前的發言中所稱的很有前途的一批「二十多歲三十多歲的青年詩人」之一。她來自江蘇,獨自在香港上大專,如今在台灣念研究生。她的文學觀念和語言,都是在香港形成的。她最終會成為香港詩人還是台灣詩人,我們不知道。可能連她自己也不知道。

影片中一些或明或暗的線索和鏡頭,未見得是許鞍華刻意安排的。美國詩人弗羅斯特(Robert Frost)說,寫詩就是在一系列幸運的事件中奔跑。也許拍電影也是如此。例如飲江在談到香港的前途時結結巴巴,引起哄堂大笑。但是,飲江真人就是有點口吃的。平時見面,哪怕是寒暄一句,他也會結結巴巴。我能想到的另一位口吃的詩人,是英國大名鼎鼎的菲力浦‧拉金(Philip Larkin)。飲江這個鏡頭之妙,既是自然而然,也是巧合,更是包含幸運的成分。廖偉棠部分剛好發生在台灣疫情封控期間,如果許鞍華團隊去台灣拍片時一切正常,也許「詩歌課」也就沒有了。由於紀錄片不是劇情片,沒有事先的精心計劃,即使導演有一個大綱,詩人如何回應,也是完全不受她控制的。所以,剪接時鏡頭的取捨,就至關重要。觀眾在看影片時,不妨設想許鞍華的每個鏡頭,都是有意義或有意味的。

我寫這篇文章,並不是因為我知道更多內幕或跟許鞍華交流過,而是因為我看過影片的「初稿」,沒有字幕。有音樂但那是臨時的,而非原創的配樂。我原本打算像許鞍華一樣,在首映前上台跟觀眾見個面,說幾句話之後就走了,不留下來看電影。但我還是留下來看了,因為現場有些朋友,我想在映後跟他們打個招呼。沒想到,大銀幕加上完整的字幕和音樂,以及個別鏡頭的刪節,還是給我以全新的感受。正是現場的新感受,促使我回家後又再看了一遍「初稿」,細味整部影片的結構和各條或明或暗的線索,並寫下這篇粗淺的印象。沿着這個思路,如果觀眾進一步去探究一下影片裏的詩,包括它們的寫作日期和背景,或某些他們最初忽略的鏡頭,可能會有一些新的感想。例如當我和家人在深圳洞背村行山時,畫外音響起的是我的《患難》,這首詩寫於二○○四,講我在山上俯瞰「我的城市」(我城),感到它的「悲壯」,並感到自己一直與它並將繼續與它「患難與共」。但諷刺的是,我二○一四年六月份搬到洞背村,這之後香港發生的許多事情,我都沒有跟它「患難與共」,至少肉體上如此。

總之,既然前有馬若的山水與政治的表白,後有策蘭關於「說」與「不說」和「說」與「犯罪」的提示,那麼,說就是說了嗎?沒說就是沒說了嗎?詩如此,《詩》不也該如此嗎?

2023.4.8