M+「畢加索——與亞洲對話」展覽將六十多件畢加索作品,與三十位亞洲藝術家作品同場並置展出,建構對話空間。總策展人鄭道鍊說:「作品的自主性讓它們能夠在展覽空間中對話,作品各異的生命軌跡也能在這裏互相交談。」

⚡ 文章目錄

性別凝視 男女對倒

同一個展廳,一邊展示畢加索作為藝術家,與他的女繆斯一起創作的藝術品,包括畫作和青銅雕塑。畢加索和這些女性的關係複雜且激烈,作品顯露了畢加索的強烈控制慾和暴力性格。另一邊則展示着四十六歲上海女藝術家廖逸君的攝影系列作品。

鄭道鍊認為,廖逸君與畢加索作品並置最有火花,對話最為強烈。「廖逸君作品展現相反的權力關係,拍攝了她的男繆思,而我們是有意識地將這些照片與畢加索的相關作品,放在相鄰位置展出的。」共同策展的巴黎國立畢加索藝術館研究員法蘭索瓦.達羅(François Dareau)補充:「廖逸君在這個系列中,她重新探討了繆思和模特兒身份的可能,這次是在男性身上。她作為女性,才是那個擁有為照片定標題的權利的人,她是《按下快門的女人》那個按下快門的人。你在《金滑鼠》可以看到那隻塗了指甲油的手,那是掌握權力的女性之手。」

旁觀者 觀察社會

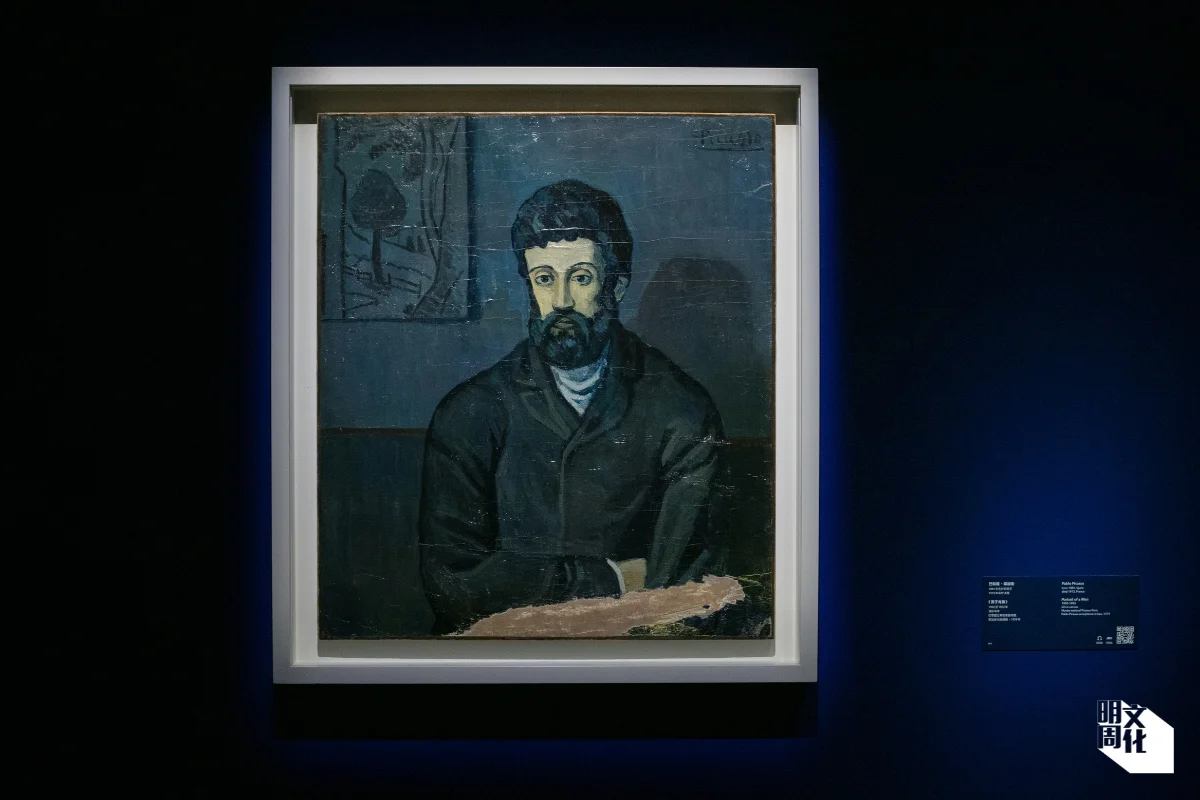

畢加索一八八一年生於西班牙,自小開始畫畫,在二十歲時畫風進入了「藍色時期」(一九○一至一九○四),以不同色調的藍色繪畫社會邊緣人物,反映了他在摯友藝術家卡洛斯.卡薩吉瑪斯自殺逝世後的抑鬱狀態。《男子肖像》中的年輕男子滿臉鬍鬚,看來正陷入沉思,反映藝術家如何以作品表達哀傷與苦困。香港藝術家陳福善則經常以旁觀者的視角出發,刻劃香港社會不同階層的人物,藉此思考他們對財富和豐足的看法。

François認為《男子肖像》與陳福善的《榮華富貴》都代表了藝術家局外人的身份:「陳福善亦是展覽中少數,從畫作中可見直接受到畢加索影響的藝術家。」鄭道鍊補充:「陳福善的《榮華富貴》體現了他獨具一格的視覺辭彙,所描繪的人物既怪誕又具幽默感,許多種族模糊不明的人物,看來既像亞裔又似西方人,互相融合,並融入藍、綠色調的背景。畫作由用色到題材均令人想到畢加索藍色時期和粉紅時期描繪寂寥落魄邊緣人的作品,如《男子肖像》。」

顛覆平面與立體

François提到,畢加索《海邊的人像》有趣的地方在於,在畫中解構兩個雕塑。「作畫時,畢加索同時正創作大量石膏雕塑作品,他在巴黎附近買了一間雕塑工作室。他的許多畫作中,都可以看到雕塑作品的影子。與野口勇作品相連的是,《奇鳥》是一個組合雕塑,而組成的部分正正來自於畢加索的不同作品。這兩件作品並置展出,強調了以平面構造製作雕塑的力量。」

鄭道鍊補充:「在現代雕塑的歷史上,野口勇第一個值得留意的重大突破,或許就是約莫在第二次世界大戰後期,他開始以互扣的平板創作雕塑。不同板材互相平衡承托,構成時而宏偉、時而幽默、時而發人深省的作品。將畢加索《海邊的人像》與野口勇的《奇鳥》對比觀之,得見野口勇的作品頗具『畢加索風格』。那些形似人體的平板雕塑,看來精巧扣建而達致微妙的平衡,令人想起畢加索一九二○年末和一九三○年初的創作。」

跨時空 回應戰爭

一九五一年韓戰期間,畢加索看到平民遭受暴力對待的新聞報道後創作畫作《朝鮮大屠殺》。鄭道鍊認為是今次展覽中的關鍵作品:「這是畢加索眾多作品中,少數直接提及亞洲的作品之一,或許可以說是唯一一件。畢卡索從未來過亞洲,也從未到過歐洲以外的地方。各種意義上,亞洲對他來說都非常遙遠。但在這種情況下,他非常具體地提到了亞洲的一個國家和一件事件。」

「畢加索並不算是一個具政治性的藝術家。儘管他也有創作回應政治的作品,如《格爾尼卡》(一九三七年,回應西班牙內戰的殘暴殺戮之作)。在較少數的時刻,我們可以看到畢加索展現他對和平的看法和信念。」

M+特別委託英國藝術家藤原西蒙參照畢加索作品,創作作品《Who對Who對Who?(一場大屠殺的景象)》。故此,作品的對話動機比前述的並置組合都更為強烈。藤原西蒙在新冠疫情期間創作了卡通熊「Whothe Baer」。

「藤原的這隻卡通闖進了畢加索的《朝鮮大屠殺》,扮演畫中的每個角色。你或許會注意到當中還隱藏着另一幅畢加索的作品。在畫面中央,Who拿着一幅卡通版的《格爾尼卡》,這是畢加索的另一幅反戰畫作。」

François補充:「藤原西蒙在看到《朝鮮大屠殺》原作尺寸時,認為這是一幅非常非常大的畫,亦因此感到驚訝。因此,在接受委託創作時,他亦希望沿用一種同樣宏偉的形式。」故《Who對Who對Who?(一場大屠殺的景象)》為是次展覽中最為大型的一幅畫作之一。

博物館中 誰與誰如何對話?

將亞洲藝術家的作品與畢加索作品一同展出,是否就算是對上了話?鄭道鍊從展覽空間和博物館的本質出發來回答:「博物館從根本上來說,不僅僅是一個提供資訊,由上而下地去教育大眾的空間。它是一個容許想像、好奇和學習可能的空間。」;「我們可以用更長的文字來解釋『為甚麼這是這樣的』,可以用上千字準確地告訴你,為甚麼所有這些東西,會放在同一個房間裏。但這樣一來,你雖然得到了策展的背後意圖,卻失去了更多激發好奇心和思考的可能。」

在展覽空間,誰與誰如何對話?可能是畢加索與亞洲藝術家,可能是你和畢加索,更可能是你和你自己。

畢加索──與亞洲對話

日期:即日至7月13日

地點:M+二樓西展廳

(九龍博物館道38號西九文化區)

門票:正價門票240元,另設特惠票價