【老廠家意難平2】失明人士黎水根創辦全港唯一盲人用品廠 生產優廉物美「水根杖」遠銷海外 憂難敵貴租令盲人工藝失傳 盼政府妥善安置:我們盲人自己用嘅嘢,自己做返更好

窄小的辦公室單位內,一邊是一箱箱堆到天花板的紙皮箱,另一邊是工作枱和數台機器,黎水根正在示範如何把鋁管組裝成完整的白杖,再包裹入箱,以便寄出。他邊做邊解釋,手法純熟而麻利。白杖即失明人士使用的枴杖,俗稱盲公杖、盲公竹,由水根叔生產的白杖,人稱「水根杖」,價廉物美,遠近馳名。

港產驕傲 遠銷海外

水根叔三歲失明,今年七十八歲,一直靠雙手自力更生。一九八八年,他創辦了「傲科實業」,是香港唯一一間生產及銷售盲人用品的公司,產品更遠銷東南亞及歐洲國家。「我們公司雖然細,但我都服務了香港很久,三十幾年了。」他理直氣壯地說,「我們只有兩三人,服務香港十七萬多的盲人。」

過往二十多年,他一直租用火炭穗輝工廠大廈,還以為政府工廈最安穩,怎料會被政府收回;被逼遷後,他輾轉搬到同區一私人工廈,單位面積比以前縮細一半,租金卻貴了一倍。疫情期間,因失明人士甚少離家出門,大大減少白杖的使用機會,導致生意大跌。水根叔不知道可以還能支撐多久。

失明人互聯會總幹事盛李廉(Tony)與水根叔相識數十年,長期向他採購水根杖,形容水根杖是「香港之光」,「是香港故事的一個sample,香港的盲人不單止搞掂自己的生計,還賣給其他周邊的國家,其實這是令香港人驕傲的一件事。」

近年,他一直密切跟進水根叔搬廠的情況,協助他向房屋署、勞工及福利局爭取妥善安置安排,可是至今未有正面回應。他表示,水根叔根本不是一般的政府工廈租戶,他既是弱勢社羣,也是服務弱勢社羣的社企,「現在不是沒有地方,是有地方不給你用,如果因此倒閉了,我覺得這是對香港唔住。」他無奈說:「如果水根不做,我們都很頭痛。」

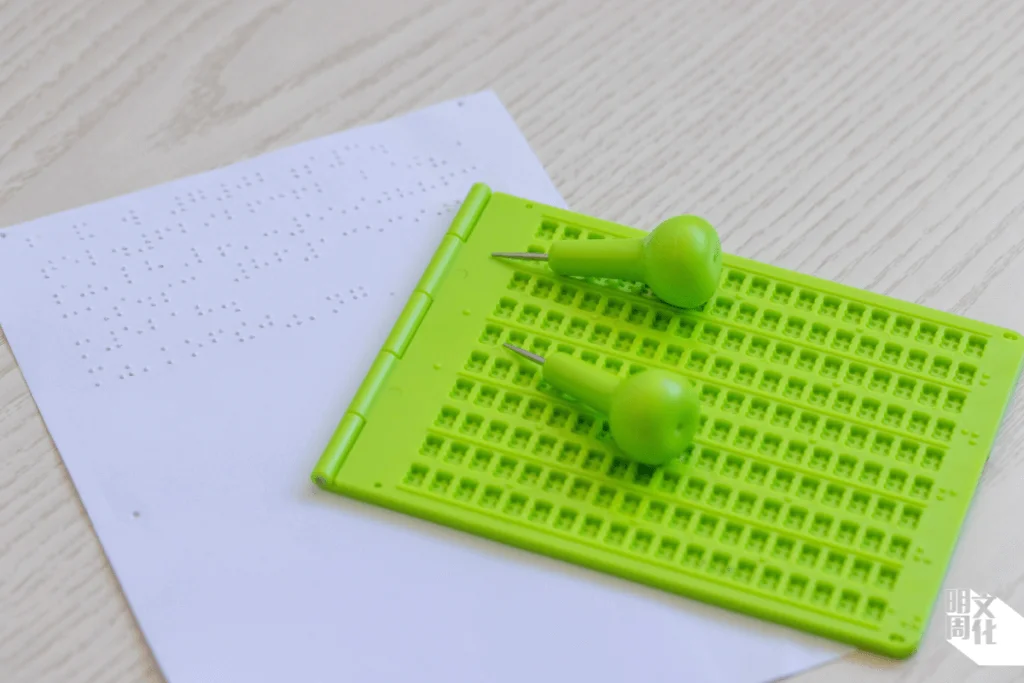

盲人工廠學習技能 自己枴杖自己造

「我由六幾年開始,去土瓜灣盲人工廠學做手工藝,接觸到五金機器,車床、啤機。我在那裡學到,原來做柺杖都得㗎喎!」水根說,「我們盲人自己用嘅嘢,自己做返,點都做得好過人哋同你做啦!我們自己做,就知道點樣先做到靚柺杖,點樣先適合我們用。我們成日揸住用,才會容易發現到哪裡要改善。」

何謂一枝靚柺杖?黎生解答之前,先拋出這些問題:「一枝咁鬼長的柺杖,你不用的時候點搞啊?點處理佢?你攞邊度呢?」若然不慎掉在地上,那就慘了,「我哋都唔係咁易執得返啦!」

在很多人眼中,白杖和老人家使用的柺杖相差無幾,不外乎一枝又長又直的「竹」。兩者雖然都是輔助行路的工具,兩種用家需求截然不同,「他們那支枴杖就要支援他們身體,我們這支枴杖是用來摸路的。」水根叔解釋,前者要夠重,後者要夠輕,還要可摺疊收納,「我們知道自己的事,就要想辦法,摺埋佢,然後放進我們的旅行袋裡。」

經他改良設計的白杖,由四或六節輕身鋁管組成,中間靠橡筋串連,他加上膠邊減輕磨擦,保護鋁管駁口和橡筋。他又把手把由硬膠換成硅膠,前者容易滑手,後者手感好,又安全無毒。

Tony服務的失明人互聯會,一直向他採購水根杖,送給新失明人士使用,重新學習行路,「我哋個會新失明的人,全部都是用他的杖,他們一接觸就是這種,用十幾年也有。」他表示,水根叔一直堅持以低價出售水根杖;過去二十年社會物價飛漲,水根杖售價也只是由九十多元加到一百二十元。

他又指出,不是所有白杖產品都合乎香港道路使用的環境,「有人託我去日本買一支一千元的杖,因為它很輕,用碳纖維做的,但問題是不合乎香港環境。外國的杖因為輕,所以更加幼,會戳到坑渠。水根杖的杖咀,是特意做到不會戳入香港坑渠。」他稱讚水根杖,輕但不是最輕,而且耐用、防撞,一枝可用很久。

水根叔一邊包裝一邊說,這一箱廿一枝「水根杖」是寄給荷蘭,是相識多年的熟客,「因為我們要寄出去外國的,所以一定要包得好一點。」水根叔熱心關注盲人事務,不少海外客戶都是他代表失明人參加世界盲人聯會會議時認識的;會議四年一度,是盲人界重要的國際交流平台。水根杖性價比高,售價遠低歐洲同類產品一半,所以出口荷蘭、法國、德國等歐洲國家;水根杖設計適合亞洲人身形,因此也有不少來自菲律賓、泰國、馬來西亞等東南亞國家訂單。

水根叔自設工廠多年,也有訓練、聘用失明員工進行生產。以往水根杖各零件都是他們自行生產,但因成本考慮,不得不改為委託內地廠商。不過,他至今仍然堅持留港組裝,「組裝點解要留在這裡呢?因為我們試過,唔check唔得。」國內生產成本雖低,可是品質參差,「我們一定要自己從頭到尾都檢查一次,才出我們的門口。如果唔係呢,我們就沒得做了,我們勝就勝在呢度。」

香港盲人工業 窄縫中求存

水根叔的太太Vivian,一直與他一起打理公司業務,並肩作戰,「由最初全部所有生產程序都自己打理,到變成委託大陸加工,到現在香港公司經營困難,很難堅持下去了……」她坦言,「我有勸他退,但他就沒有鬆口退過,他覺得有任何一線希望,他都不想放棄;他覺得盲人自己完全可以做到這個工藝的,雖然這個市場是真的很窄、很小,但也是必不可少的。我可以出去再搵嘢做,點都無問題,我總不可能看著他一個人孤軍奮戰。」她溫柔堅定地說。

香港工業生存艱難,盲人工業更是難上加難。水根叔一生堅持勞動,證明失明人也可以靠自己手藝維生。這兩三年站在結業或搬廠的十字路口,他說:「當然係好徬徨啦,玩完了玩完了。我們做開嘢,一旦退休,會好唔慣。」他仍氣憤難平:「政府收回我的地方,令到我不能夠做到枴杖,又不能夠做到盲人用的文具,幫不到忙,不好意思。我講唔到香港故事,唔係我唔講。唔通我唔係香港人咩?你又要香港人說好香港人的故事,又唔侵我玩。」