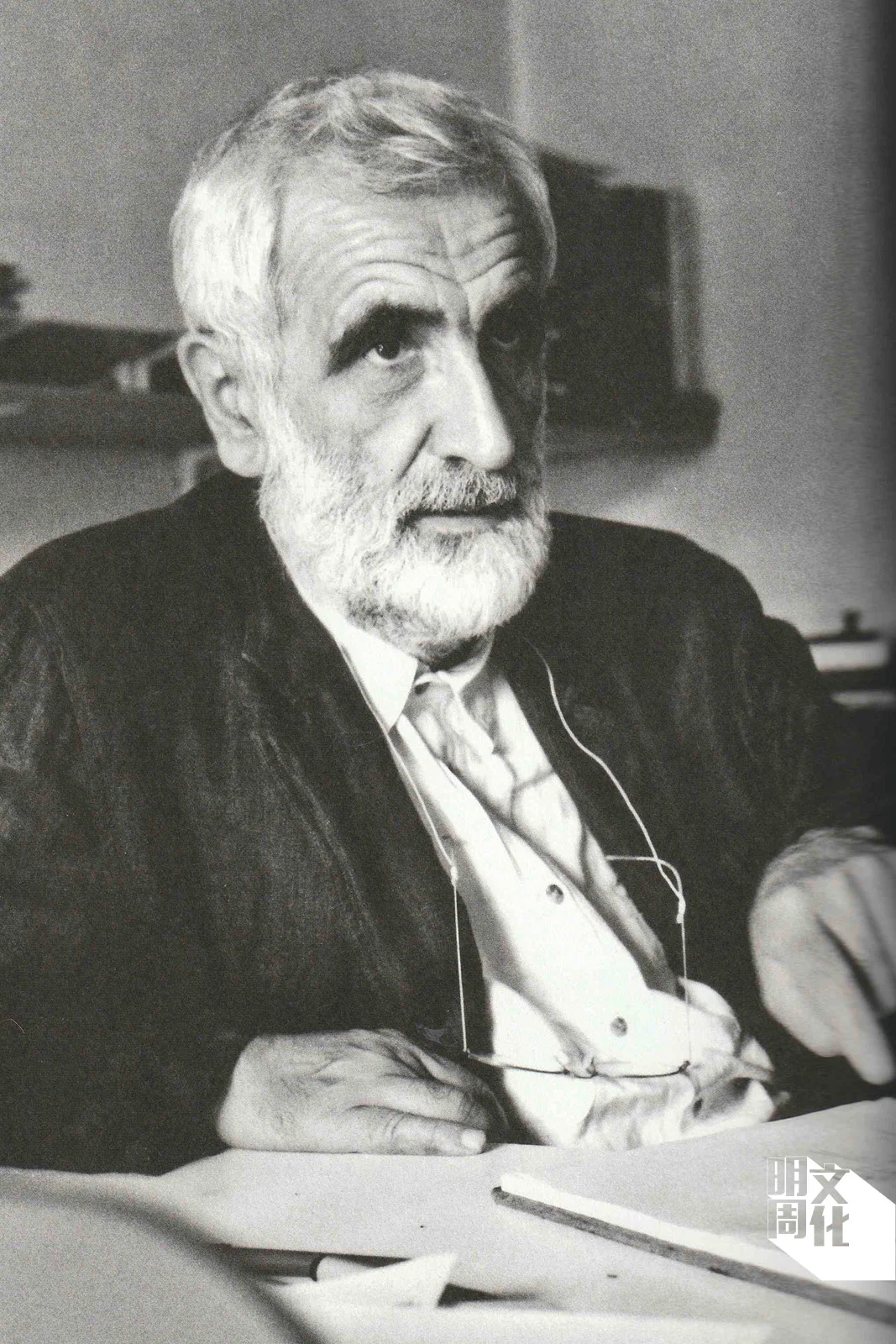

「身為建築師,我會稱呼某些人卡拉OK(karaoke)式設計師或藝術家。」Enzo Mari這個可愛的老頭這樣說。這句話出於二〇〇二年的一個訪問,當時他已經七十歲,依然火氣十足,他認為有些人唱着K歌,那不要緊,因為那只是一場遊戲(game),「但卡拉OK式的城市計劃、建築,甚至設計,就比較難處理,因為這不再是遊戲了,那些被創造之物可以殺死我們。」

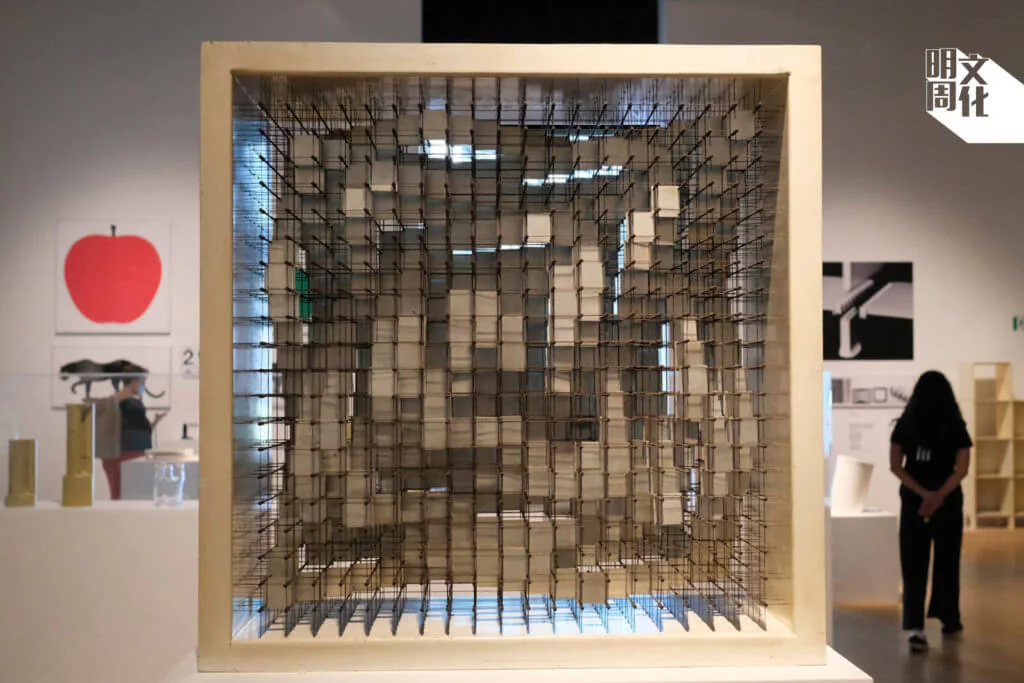

二〇二〇年十月,本身是Enzo Mari享受他一生功績的時候。十月十七日,他的回顧展由Hans Ulrich Obrist策展,於米蘭的Triennale Milano開始舉行。回顧展維持半年到二〇二一年四月,而四月理應就是米蘭設計周舉辦的日子,他很可能可以出席設計周為他而設的活動,如果沒有COVID 19的話。

疫情令到米蘭設計周一再延期,而更不幸的是,在二〇二〇年十月十九日,Triennale Milano的主席Stefano Boeri在Facebook宣布Enzo Mari的死訊。他死於COVID 19,而與他廝守半世的妻子Lea Vergine,亦於兩日後去世。

Enzo Mari的回顧展,最終延長展期到今年九月,在Supersalone中,大家仍在談論這名設計巨人,他生前一再強調,歐洲設計需要一個新的學派(school),而他又一再吐槽這一代的年青人,不止上述的卡拉OK理論,也質疑大量生產會導致質素的減低,而這就是當代年輕設計師的通病。但設計的未來到底應怎樣?從Enzo Mari到當今歐洲的設計師,今期我們嘗試看看,兩代設計的截然不同。

Design is the superstructure of socialism. — Enzo Mari

今年Supersalone代替米蘭國際家具展 (Salone Internationale del Mobile di Milano),成為米蘭設計周的主要展場。一如以往,Supersalone舉辦許多重量級的對談,當中又以Marva Griffin、Stefano Boeri與Hans Ulrich Obrist的對談最為吸引,他們談的主題之一,就是剛離開我們的Enzo Mari。

「我想在這展場的大部分人,都已經看過 Enzo Mari的回顧展了。」Marva Griffin這樣說。「我記得第一次遇到Enzo Mari的作品,是七十年代我在雜誌社工作的事。那時我剛投身設計行業,花了無數時間到陳列室看設計,我就是這樣遇到Enzo Mari的動物拼圖。」後來,Marva Griffin創辦推廣年輕設計師為主的SaloneSatellite,有一名年輕設計師邀請Enzo Mari出席,直到那時,她才與Enzo Mari有過面對面的接觸。

「許多人覺得Enzo Mari對年輕一輩是苛刻的,因為他平常的言論如此尖銳。但其實他對年輕人極友善。就如今天的場地設計,他當年就是被Enzo Mari主動邀請到工作室工作。」

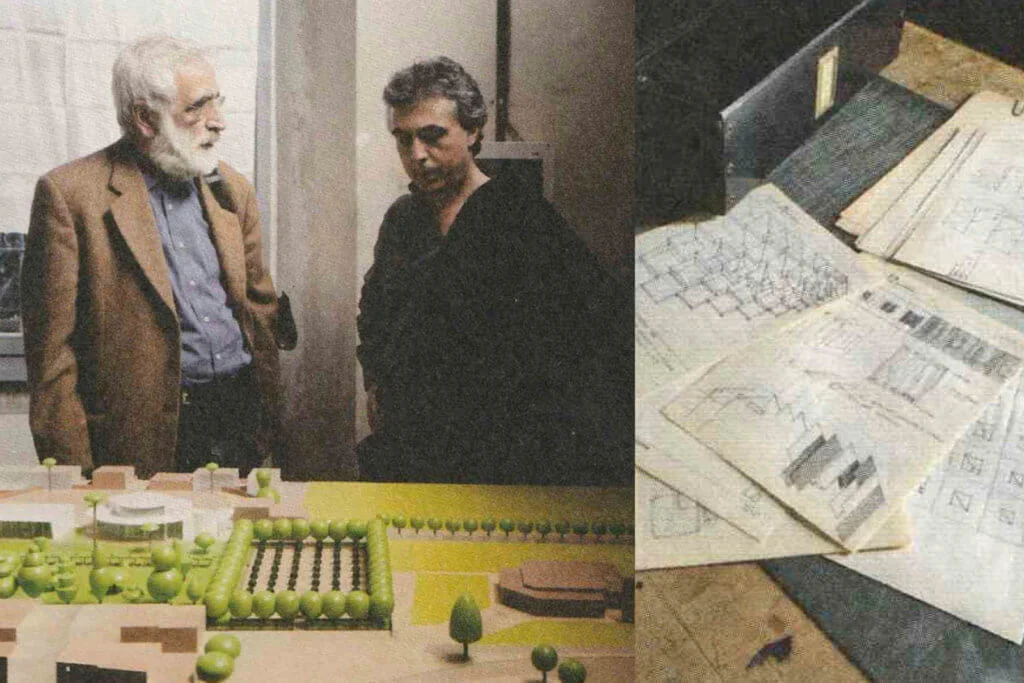

這是一種奇妙的矛盾,同時也是Enzo Mari的魅力所在。他生前選擇捐出自己的工作室及裏面的所有物件,條件就是四十年內所有人都不許移動裏面任何東西。為什麼要這樣做呢?「因為我被說服了,像一個略顯理想化的小孩,要等到一個新的世代出現,他們不會像當下世代般已被寵壞,而且採用能理解的方式去處理我的工作室,那需要等待四十年。」

所以Enzo Mari討厭的到底是年輕人,還只是討厭某一代的年輕人?這一代有什麼特別討人厭呢?要說清楚,先讓我們整理Enzo Mari的背景。

⚡ 文章目錄

設計是寓言

Enzo Mari一九三二年生,二戰後曾經就讀高中,但因為家道中落又是家中長子,他很快就輟學,從事過許多工作,朋友也多是社會的中下階層,這為他日後成為一名左翼份子埋下伏筆。二十歲時,對藝術有濃厚興趣的他,終於米蘭Accademia di Belle Arti di Brera就讀。選擇這學校是因為這裏不需要學生先有高中文憑。「我首先報讀繪畫課程,然後是雕刻、裝置,但每一次我都被勸說轉科。我問得太多問題。最後我讀了舞台設計,我不喜歡它解釋性的說明,但在技術層面則非常有用。」

那時他的同學,有些已經有穩定工作,而Enzo Mari只是一個打零工的人。他與同學聚會時,預期同學會分享他的夢想之地:給他們穩定而可觀收入,但只需工作一定時數的地方。他等同學分享等了一年多,但他們只談到Fausto Coppi、Gino Bartali及Campagnolo這些自行車品牌,又或談他們的郵票收藏。最終,Enzo Mari發現:「他們看工作地方時,其實心存恐懼。」

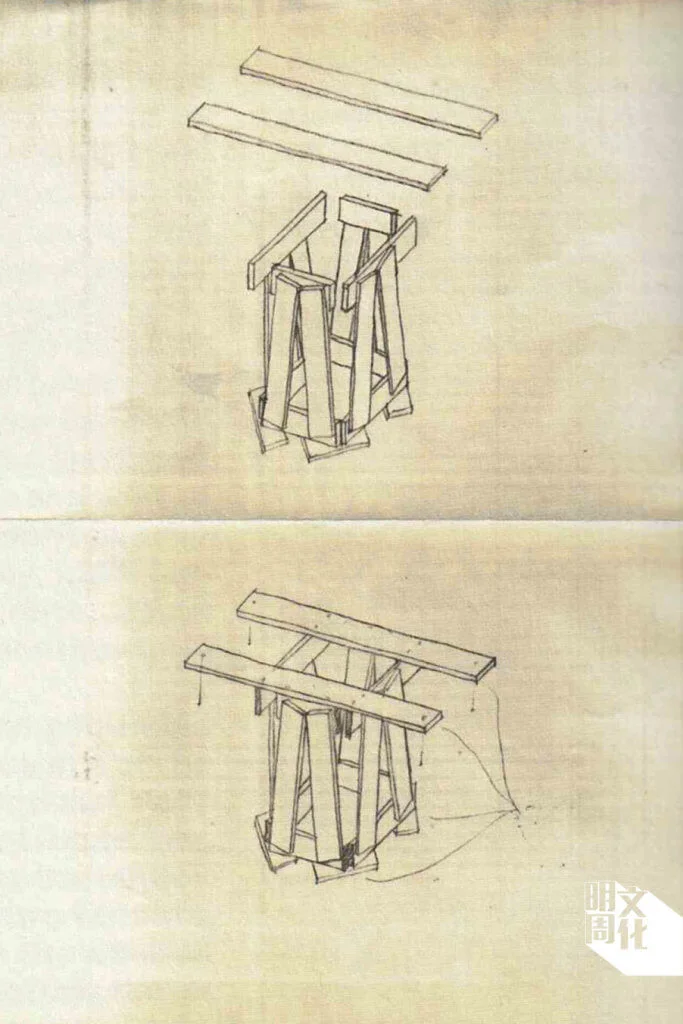

慢慢地,Enzo Mari發展出多重身份。理論家、建築師、設計師、評論家、藝術家,甚至是一名近乎天真的左翼。時代與他個人的經歷形塑他的價值與美學觀。在二戰後成長,在那個風起雲湧的年代,他相信設計是社會主義的上層建築,好的設計可以成為樣式(form)甚至模型(model),「一種樣式:為什麼它如此美麗?為什麼它本身就包含了世界?因為它是一則寓言。」

設計垃圾是罪惡

Enzo Mari是一種設計師的樣式。他暴躁,敢於與人起衝突,質疑商業世界的操作,甚至一切已有的業界操作方式。他闖出名堂後,會與不同的品牌如Alessi、Zani&Zani、飛驒產業、Zanotta等合作,但與一般的設計師不同,他的創作往往有很高的自由度,Hans Ulrich Obrist就認為,Enzo Mari早早就如一個駐場藝術家,在不同的品牌駐留,但其實給予了品牌生命,因為他以藝術家的思路創作。

他是那種會與客戶起衝突的難搞角色,在他的回顧展中,因為他的堅持,展出的作品明確標明,這是他出於自願自由創作的作品,還是受委託的作品。「Enzo Mari當一名藝術家的時期不算很長,絕大部分時間,他也是作為一名設計師去創作。」Hans Ulrich Obrist 說。那分別何在?那又可以回到Enzo Mari的「卡啦OK論」,他認為唱K歌可以是一場遊戲,「然而遊戲必須自由。可是建築是符號的系統,所以它是語言。自由只能通過語言的符碼去表達,即使我們想去懷疑語言的本身⋯⋯設計及建築,與藝術表達有細微的不同。因為即使藝術家十分成功(而幸運地大部分藝術家都不成功,作品也因而散失),其作品也是比較隱蔽。但設計與建築不同。所以我是誰呢?我不是工程師,我沒有向社會提供服務,那我到底提供什麼?我提供反思(reflection)。我反思質素的問題,亦說我應說的話。這就是為什麼我要說到卡拉OK式的作品。我們經常談及質素,而質素往往是稀有的,而我們總想讓任何人都得用到有質素的物品。但現在,數量破壞了這機制。所以我們要這樣聲明:質素不能無視數量。直到這時,你就會發現,一項計劃必須有暴力的革命性。」

簡單來說,設計師的罪惡,在於他們真的會生產什麼出來,如果產品是平庸的,那甚至會阻礙了精品的誕生。而現在這一代的設計師,就正是大量生產的一代。

四十年後再見

「我們應該繼承Enzo Mari的遺志。」Marva Griffin說,「我們需要一個學派(school),根據他提出的價值,再教育出新一代的意大利設計師。」Enzo Mari是認可教育重要性的,他從一九五八年開始進行關於兒童玩具的研究,認為玩具的要點,是讓兒童可以「設計自我」(self-design),學習建立自己的遊戲規矩、符碼、系統,而設計師就更需要這種學習。

所以又回到起初的問題,Enzo Mari是討厭這一代的年輕人嗎?他當然有看不順眼的地方,但更重要的可能是,根據Enzo Mari的人設,他本身就是負責罵人的。Stefano Boeri說過,他最喜歡的活動之一,就是與Enzo Mari逛米蘭國際家具展,他會不斷批評,高呼 ‘Merda pura!’(純狗屎)。

那些設計真的是狗屎嗎?也許不是,也許在當代的語境下,基本沒有好設計的定義,所有好壞都是相對的。Enzo Mari這種陳義過高、到處罵人、有時會自我矛盾說話太滿又自我要求甚高的人物,現在已是鳳毛麟角了。但在設計的世界,我們到底還是需要Enzo Mari這種鯰魚般的人物。

現在,他的工作室與相關材料,只能在四十年後才能再打開了。四十年後,我們的設計會變得更好嗎?