香港法定古蹟名單即將迎來最年輕的新成員——於一九六二年三月二月落成開幕,剛剛踏入六十周年的香港大會堂(Hong KongCity Hall,下稱大會堂),它亦將是首個屬戰後現代主義建築的法定古蹟,對於香港現代建築保育意義重大。只可惜,因疫情關係,大會堂暫停開放,所有展覽、表演無法如常進行,原定的周年誌慶活動只能延期,不知何時才能向公眾重開大門,令它的六十大壽來得分外落寞寂寥。

退休建築署高級建築師、著名水墨畫家馮永基,跟大會堂緣份甚深;今年七十歲的他,比大會堂稍長十歲,大會堂啟用後便成了他終日流連忘返之地,所得到的文化藝術薰陶,啟發他後來走上建築設計與藝術創作之路。除了用家外,馮永基還有另一重身份,他任職建築署時曾兩度負責大會堂翻新工程,目前所見的大會堂紀念花園,大多出自他的手筆。相約馮永基重回舊地,他坐在地下長廊的椅子上,隔着片玻璃窗望向紀念花園,「大會堂對本地人來說,是一種歸屬感、集體回憶;對建築師來說,它帶領了潮流的方向;對政府來說,它是一個社會重新起步的statement。」他指往香港滙豐總行大廈現址的方向,從「舊香港大會堂」開始,述說大會堂設計的來龍去脈。

⚡ 文章目錄

舊香港大會堂 上流社會專用

香港首座大會堂,早在一八六九年揭幕,由法國建築師Achille-Antoine Hermitte勝出設計比賽,他操刀的舊大會堂充滿巴洛克風情,兩層高的建築物擁有富麗堂皇的圓屋頂、柱廊和拱門,設有皇家戲院、圖書館、博物院,以及兩座大廳作舞會、音樂會、會議及演講空間。雖說是香港首座公共文娛中心,實質是為服務洋人和上流社會,為其主要社交場所。一九三三年,殖民地政府應香港上海滙豐銀行要求,將舊大會堂的西半部拆掉,「讓路」給滙豐在其原址上興建新的銀行大樓;到了一九四七年,舊大會堂僅存的一廂樓房也遭拆卸。

至戰後五十年代,社會百廢待興,民間對於爭取興建新大會堂的呼聲愈來愈高。馮永基說,當時的港英政府正正希望透過大會堂建造大計去「make a statement」,宣告香港戰後重生,進入關鍵轉捩點,具有重要的政治、社會意義,「戰前人們當香港是走難的地方, 戰後是政治醒覺期,即香港人有自己的認同, 政府也覺得要為這個地方建立認同感。」

新時代 新形象

他指出,從大會堂所處的優越地理位置, 可見當時政府對其重視程度之高,「政府覺得既然要起大會堂,就應該要給它一個prime site,所以要建在新的填海區,整體還包括 天星碼頭、停車場、皇后碼頭。」大會堂的 建築規劃原由港大建築系首任系主任Gordon Brown主理,因造價成本等因素,後來改由 工務局建築師Allan Fitch及Ron Philip共同接手。新設計的大會堂,是由高、低座及紀念花園組成的複合式建築,是香港首座具國際級水平的多功能公共文化藝術空間;有別於外國的大會堂(City Hall)多用地方政府辦公場所,香港兩代大會堂始終定位為文化活動中心。

馮永基介紹大會堂的現代主義及包浩斯主義特色:「現代建築和古典建築是一道分割線,大會堂在Allan Fitch及Ron Philiph的眼中,代表一個時代的新形象;既然要迎接新時代,便不再用古典主義,因為舊建築真係好浪費錢、人力,奢華但功能不及新建築好用。」不過,簡約務實、功能至上的現代主義,與當年的主流審美觀念不盡相同,「純粹從美學上看,對當時來講係好大衝擊,咩鬼嚟㗎?整兩個盒就算數?就算是建築師也面對同樣衝擊。」

《大會堂五週年紀念特刊》有這樣的描述:「⋯⋯是本港僅見的新穎設計。早期大部分公共建築所共有的圓屋頂,柱廊和拱門都捨棄不用,代替出現的,是一座不加雕飾,着重實用的大樓⋯⋯新舊大會堂在外觀上的差別,大得令人幾乎難以想像。但兩者有共通之處:它們都是時代的產物。」

「這種線條美、簡約美,需要時間去適應,並非個個都可以即時欣賞到。但唔緊要,從建築師的角度來看,當然應該要look forward,去做前衛的設計,而從今天看來,大家都認同佢係好精采。」馮永基說。

紀念花園翻新 融入中式陰陽美學

一九九二年因應大會堂啟用三十週年,當時在建築署任職的馮永基獲委任主持大會堂翻新工程。他解釋,政府建築一向重要翻新保養(maintance),以與時並重;他坦言:「其實當時並沒有要求我要做什麼,搞番掂啲渠、電、消防、重新塗油,就可以了,因為要符合最新建築規格。」

不過,馮永基用上「如履薄冰」來形容這項任務:「如果你視之為文化上的經典,視為建築的殿堂,你就會有呢四隻字的感受,otherwise it’s just another project。」他提醒自己:「唔好搞彎佢,要尊重其原有的價值和特色。唔係有呢個job,我就有機會反轉佢,我正正係要保護佢。」他認為自己作為建築師的角色,就是要好好保護大會堂。「我唔係想為改而改,去滿足自己,而是我覺得要解決問題。」

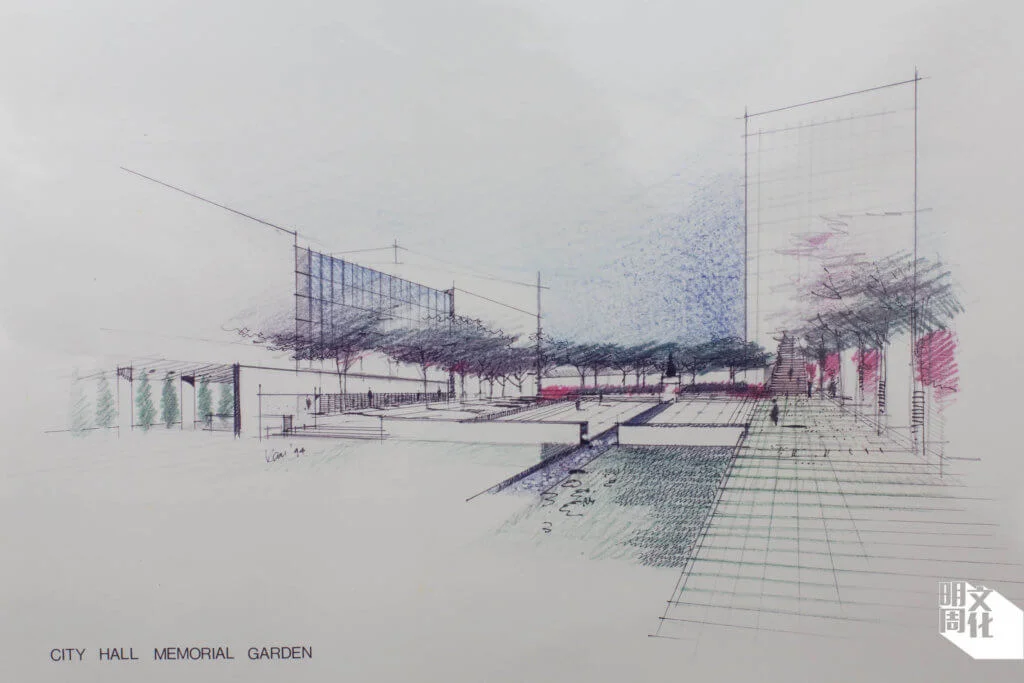

在馮永基主持下,大會堂翻新工程的最大改動集中於紀念花園部分,高、低兩座幾乎原封不動。他憶述,當年人們視在大會堂註冊結婚是「好大件事」,總是擠滿了爭先恐後拍照留念的新人和親友團,不時引起糾紛,需由職員介入維持秩序;人們聚集在花園紀念龕外圍的梯級拍照,亦有失莊重。因此,他首先在高座一樓增設一道通往紀念花園、上窄下闊的長樓梯,讓婚禮參加者沿着長樓梯取景拍照,將之與花園其他使用者及紀念龕區分開來。然後,把整體布局分割為兩區:「靜態」的綠林區及「動態」的流動區,一陰一陽,給遊人兩種截然不同的觀感享受,令兩者不受干擾並藉此疏道人流。他再引用中軸線概念,以一條水道淌流過「英魂宛在,浩氣長存」的牌匾,兩旁梯澗寓意把英魂引領天堂,強調紀念龕部分、以示對戰爭英魂的尊重,並營造莊嚴詳和的氣氛。可惜,後來因有市民投訴被水道「濺濕腳部」,馮永基不得不因應政府要求,將原有水道改為種植了一排龍柏樹。他對於被逼改動水道設計,感到深深不忿;於是,他又再大刀闊斧,在紀念龕外圍修建正方形的蓮花池。他始終覺得,出於尊重,紀念龕應該保持一定距離感。

二○○二年再度負責大會堂翻新工程,馮永基依舊維持完善細節為主,不為改而改的原則,他自豪地介紹他在低座與紀念花園之間新建的一幅牆:「點解要起呢幅牆呢?又係功能行先。因為後面裝了好多部機,加咗燈房、發電機房,我頂唔順、太肉酸,要起幅牆遮咗佢。」他眉飛色舞地說:「其實最浪漫的部分,就是當洋紫荊樹的樹影灑到牆上,才是最精采的地方!」不過,他用心設計的VIP Room,後來不知何故遭到拆除。他當初為了彰顯大會堂星光熠熠的文化殿堂地位,花了數月時間,將歷代本地、國際名人明星在簽名冊上留下的簽名,透過絲網印刷,一一複製到VIP Room的三面玻璃牆上,「好不幸,唔知點解冇咗。」如今說來,他仍憤憤不平。

永遠年輕的大會堂

對於古諮會建築將大會堂列入法定古蹟,馮永基毫不意外,認為是這一天早點到、遲點到的分別,「我只係知道,呢件嘢係唔會拆嘅,所以喺我心中,佢係咪法定古蹟真係唔重要,法定古蹟是錦上添花。大家覺得要俾多啲力量去保護佢,我覺得係好事。社會已經成熟到不會容許它輕易消失,儘管新一代跟它的關係不如我們密切,因為它的地位不會變。」

他將法定古蹟評級肯定比喻為緊箍咒,「之 後好難改動,係good news定係bad news,我 唔識答。」他笑言對他自己是good news,「連 我的改動都變成法定古蹟的一部分。就算真的 要改,我也不會感到痛苦,只要整體建築設計 沒有改變,不因新鮮而新鮮,因前衛而前衛。 用抽離一點的角度睇,只要時代要變,我們都 接受去變,我不覺得是不尊重,沒有哪個建築師的作品可以千秋萬代。」用年輕來形容大會堂,不但因為它在芸芸古蹟中較為短暫的歷史 年資,更在於其前衛的現代主義風格,象徵了戰後欣欣向榮、充滿活力、朝氣的香港。

愛丁堡廣場現代建築羣 放眼保育未來

在「戰後建築研究檔案」的三位九十後建築人眼中,他們跟大會堂未必有非常深厚的感情,但無損大會堂在他們心中不可取代的地位,是他們自發進行建築研究的起點之一。何慧心憶述,中學參加樂團,會視能在大會堂演奏演出,是十分光榮、十分難得的事,「當年我已好印象深刻,停車場和大會堂係一體,因為我們入後台並不是經大會堂入口,而是經停車場的一個窿入去,係一條秘道。」他們對於大會堂得到法定古蹟評級肯定感到驚喜,認為是本地戰後現代主義建築保育的一大喜訊,然而他們再三強調保育愛丁堡廣場現代建築羣完整性之重要,「不應該把大會堂當成單體建築來看,還要計上已拆的皇后、天星,未拆的停車場,一齊去審視。」拆毀歷史意義非凡的天星、皇后碼頭固然是無何挽救的缺憾,但快遭拆卸的中環郵政總局,以及基建設施如干諾道中行人隧道、天星碼頭停車場,也是有與大會堂一脈相承現代主義設計基因,因此應從更宏觀、整體的角度看待大會堂愛丁堡廣場現代建築羣及城市規劃。

他們希望從此可以開啟更充實、更闊的現代主義建築的保育討論,尤其是如何協調restoration和alteration兩種方向,「戰後現代建築的處理方法跟傳統古蹟好唔同,戰後現代建築比較liberal,是可以容許有改建的情況出現,究竟是改幾多?究竟要怎樣去尊重現代建築的語言?在古諮會裏面,全部都未討論過。」袁偉然說,「究竟保育係要restore個原裝,還是有新元素?以原裝性來看,大會堂間美心是否要改番好佢?內部裝飾需不需要重新協調?」

陳卓喬認為趁此時機應多加反思:究竟現代主義是否已成過去式,「以大會堂來看,它留保的意義不單是建築物本身,而是當年所講的建築比例如何符合人的比例。例如大會堂有十四層樓,既然有條件點解唔起高啲?點解唔用盡建築面積,而係留咁大個花園?我覺得這些考慮是timeless,不應該係已經過時,是我們今時今日做建築要繼續考慮的。」他指出,大會堂能夠以法定古蹟的身份保留下來,但不應只局限於歷史古蹟的框架裏去看大會堂,關鍵是放眼未來,「我們可以怎樣從大會堂學習,去再建造新的建築?」