站在堆疊如山的木頭前,Ricci(黃卓健)如是說:「全香港所有樹都被當成垃圾。無人會知道這樣一大嚿又厚重又有蟲的木頭可以有什麼作為,加上沒有空間處理,唯一出路便是堆填區。」話語中的恨,不無道理。在二○一八 「山竹」來襲時,發展局曾表示收到六萬零六百宗塌樹報告。那年,政府在啟德發展區設立臨時收集處,收集到約二萬公噸塌樹斷枝,曾透過開放形式或「綠在區區」轉贈約八百件木材予市民,送出的只是九牛一毛,更多的相信已落在堆填區。

⚡ 文章目錄

與樹結緣

「香港是一個很畸形的社會,我們什麼也不懂做,什麼也不准做,什麼都做不到。但物料卻是近在身邊,隨意就被棄置堆填區。」自嘲如像垃圾佬的Ricci,早在二○一七年便開始把廢木撿回工作室。那年他未有工具也沒有技術,就一股腦兒把台灣相思樹樹頭撿回來,一放便兩年。去年初大圍某村的琵琶樹塌下,他又膽粗粗去收樹,「走落山丘底,如像免費苦力,搬餐懵,鋸樹時連鋸也崩了,連電召客貨車都嫌我們重,搬了回來直呻笨,只好死死地氣開板一看。嘩!黃橙色的,大家眼前一亮,心頭一震。我便更確切認定,這是大自然賜予我們的禮物。若你不理解它,它便是垃圾。若你願意嘗試傾聽、細看、撫摸,會發現這是神創造的無窮無盡的美麗。極細膩,每一處斑斕的痕迹,每一條曲折的線條,都不是人可設計的。」被木紋打動的心從此不再停息,成為他由零開始建立木庫的動力。

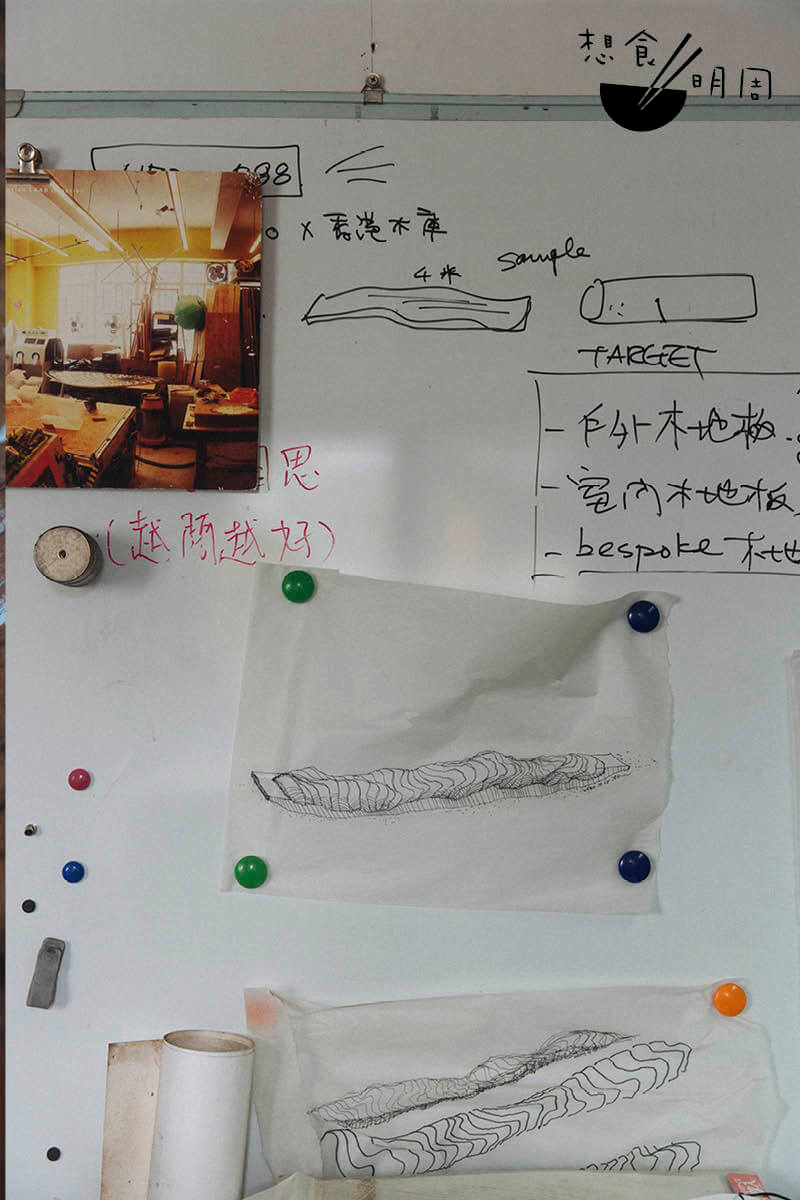

去年夏天,木庫由火炭的千六呎工場, 轉陣至元朗萬五呎的空間,成功入標投得政府項目算是最大助力。工程要求投標者為路政署處理一百噸樹木,乾燥後應用於政府項目上,或是交回政府(例如懲教署木工房)。獲得項目驅使Ricci擴充及訂購機器,特別是這部如像巨型太空艙的乾燥窯。當木頭送到工場,按尺寸及種類分類後𠝹成板材,然後置入乾燥窯內,以70-80°C真空風乾兩至三星期,當水含量降至百分之八至十二的水平,便可出爐。

價值八十萬的乾燥窯最多可以容納六立方米的木材,是批量風乾的助手。但以能源為發動力,總會令人擔心減廢救木最終卻增加了碳排放,Ricci覺得:「好難這樣計算。要使木材穩定,必須先抽乾當中水分。中國以至多倫多、美國、加拿大,許多地方都是以鍋爐乾燥樹木。若要自然地乾燥一棵樹,則需兩年以至近十年時間,我們控制不了太陽,也沒有如此大的空間作倉存。」或許,選用本地的木材,省卻了運輸已經減少一大截碳足印。

右:未經處理的木板上常有不少標記,如像密碼一樣,藏着每件板材的來歷及故事。

他與不少樹藝師交好,又散播收樹信息,逐漸建立起「有樹倒下就找木庫」的形象。 能被木庫收容的,都是些已倒下的樹,或是因危機或發展而非斬不可的。至今堆疊如山的大小樹枝、樹幹、樹頭各有來歷,Ricci如數家珍:「這是大埔的松樹、山頂的假柿樹、屯門的白千層、河背的大葉紫薇、雞嶺的樟樹……」他語速偏快、滔滔不絕,像是有無窮的故事想要分享,如若未能得見本人,在木庫的Facebook專頁上,同樣可從其跳脫筆觸, 感受到每次收樹、開板的驚喜。例如某日他把擎天檸檬桉連樹洞裏的一大窩蜂搬回來,雀躍之情字裏行間均可領會。

樹雖倒 卻散落四周

從回收服務、分類處理開始,本職為建築藝術家的Ricci在木頭這門課上想做的事有太多。大型的藝術作品是其中之一。早幾年,把灣仔碼頭防撞木重塑成T·PARK餐廳內的桌 面、茶几及長椅,便有Ricci的手筆。去年,鹽田梓藝術節中引人注目的木雕椅《流波.行雲》,亦是他以兩棵被「山竹」吹塌的島上老樹所製成。今年中,又以屯門兩棵被吹倒的相思樹,設計出兩件藝術座椅裝置《屯門孖住座》。樹雖倒下,卻幻化成另一面貌,重置於社區之中。

對比一個普通的回收者,他永遠做多許多步,在刨丁解樹的過程中發掘不同樹種、不同部件的可能。當樹幹可以𠝹成大板時,樹枝除了可以製成木糠、木碎、生物炭,還有什麼作為嗎?他試過與機構合作,把樹枝平整,予院舍的老人作為物理治療或拉筋運動的工具。 分析前,各人都是一起冒險、一起摸着石頭他又嘗試把四種香港常見樹木(龍眼、白蘭、 相思及檸檬桉樹)的斷枝切件,乾燥、打磨後製成樹枝粒,與綠腳丫合作,連同《樹的禮物》繪本一起送予幼稚園孩子,予他們手握深淺不一的實物,讓木香在掌心散發。

回收樹木時,總會遇上樹木被砍得細碎的場面。今年春天在沙田排頭村山上回收的一百二十年荔枝樹,在Ricci抵埗前,主幹已被砍成一呎厚,做不了大型建材,卻啟發出製成茶盤的意念。順應木頭的結構,流轉出木盤的形態,有平整而四方的,有如像獅子山峰的,每件都獨一無二。

結合志同道合之士,總能激盪出更多創意,諸如某些樹皮可植鹿角蕨或製作再造紙、台灣相思樹可製成入耳式耳機、特定樹種又可以製成小提琴……在香港樹未有詳細的樹種分析前,各人都是一起冒險、一起摸着石頭過河。就連開板後的色澤及紋樣,「未到最後上油,也不會知道可以有幾靚」,Ricci續說,「這些木紋、這些材質,都是上天的寶物。希望客人可以感受到那件木材的美麗,以及我們的熱誠。希望客人明白,我們好想把大自然的美麗放到你手上。」