六月,悶熱得叫人透不過氣,無從蒸發的汗水把身心黏凝,煩躁難耐。唯有植物,縱然世界再躁動,它們仍在默然生長,哪怕靜默得讓人忘記它們的存在。

那些寄生在石牆的榕樹,護土牆上的蕨類,街角老先生種的小盆栽,城市中一棵棵無言的路邊植物,在我們眼中,它們沒有名字,沒有個性,沒有感情,即使每日與它們擦身而過,卻從未真正「看見」它們。

想來,它們跟我們其實一樣,被命運帶到此地,植根我城,繼而努力生活與生存,有時互相依附,有時掠奪彼此。用心觀看路邊植物和它們的種植者和照顧者,竟訴說了不同人的故事,牽繫一些微妙的關係,甚至見證了這座城市的過去。

這期封面故事,且讓我們暫時忘記鬱悶,觀察大街小巷中的植物,以一個新的角度看我們的城市。

路線:灣仔大有廣場——>石水渠街公園——>堅尼地道——>香港公園

在香港市區,經常見到被修剪得整齊漂亮的植物,像公園內的大樹或路邊的園圃,哪一區種些什麼,都有〈市區綠化總綱圖〉指引可從,譬如中環的主題是「金融中心」,多種金黃橙紅的開花植物。但城市中,有更多植物,莫名其妙生長在山坡、渠邊、路旁,它們少有人打理,更遑論駐足欣賞,卻因而得以回復野性的狀態,互相依存兼爭奪陽光水分養分。這些路邊植物,未必最「漂亮」,但最真實。

這天我和熱愛植物的朋友鄺永嘉(阿嘉)相約到堅尼地道散步,沿途認識和欣賞無人問津的野生植物和古老的蕨類植物,在城市中心探尋大自然的野性。

我們在大有廣場對面的細葉榕樹下起步,穿過熱鬧的太和街街市,經過活化後的舊灣仔街市、藍屋,到達石水渠街公園入口。入口旁的玉虛宮(北帝廟)建於一八六三年,是法定古蹟。廟側種了一棵橡樹(又稱印度榕),氣根從樹枝向下生長,伸進泥土,變成如樹幹一樣粗厚的板根,差點把身旁的竹子吞噬。阿嘉相信這棵樹應該不是刻意種植,可能是某日某隻雀仔把種子帶到這處,便逕自生長,如同香港許多不知從哪裏來,又將往哪裏去的路邊植物。

阿嘉是浸會大學藝術系碩士畢業生,現於非牟利機構工作,持續以植物創作。他總自稱「北區的孩子」,從小在馬屎埔寮屋長大,公公婆婆爺爺嫲嫲都有種田,雖然阿嘉出世後祖父輩均已退休,但嫲嫲一直對園藝好有興趣,他們的家外有花園,她最愛種色彩鮮艷的花—家樂花啊,桔仔啊,另外有塊田種蘿蔔,整蘿蔔糕,種芫茜、薄荷,來用滾肉片蛋花湯。即使沒有田,家家戶戶門外總有幾棵果樹,龍眼、黃皮、荔枝、楊桃、番石榴,都是新界寮屋隨處可見的果樹。阿嘉記得那時結的果,多到可以推出去擺地攤賣。

種植在他的生命,是有如空氣般自然而必要的存在。

我們抬級離開公園範圍,抵達堅尼地道,它是香港島第二條主要道路,曾有「二馬路」之稱。路邊圍欄外的斜坡長滿植物,雖然仍然是石水渠街公園範圍,但這山坡更像雜草叢生,枝葉互相攀爬,沒有秩序可言,以園藝角度,這些山坡也許沒甚觀賞價值,但阿嘉卻會細心觀察這些「冇王管」的地帶,「當沒有人為干擾,植物便立即回復野性。」

他指向一堆呈心型的葉,每塊都比手掌還要大,「這是『假芋』,北區好多,它是芋頭的一種,但汁液有毒,它的葉可以生到好大,以前那些『婆仔』喜歡用它來墊菜,洗完放上面,毋須用報紙。」

阿嘉在馬屎埔村住到大學二年級,直到發展商收地,一家人被迫搬遷往上水,由於是私人收地,沒有賠償。「好sad,我由細個無記憶,到大個人生最開心的時間,都生活在馬屎埔。我前排發夢回到舊居,房子有兩層,我沿樓梯回到自己的房間,一如以往。醒來之後,才知原來只是夢境,很失落。」他想起村子裏的果樹,「我們時常以為果樹種落,不用理它,它都會繼續生長,但其實大自然會有其他植物,可能是野草會纏住樹木,到最後樹木都會凋零。」

走了不久,我們在堅尼地道與灣仔峽道的交界停下,路邊欄杆是一棵高大的大葉榕,「這是我最愛的樹種,比起香港更多常見的細葉榕,大葉榕的樹幹更順滑,手感很好。」說着,他的手已在樹幹上來回撫摸。他平時也喜歡觸摸路上的植物,「看植物一定要觸摸,觸摸過便會對它們產生興趣。」

大榕樹是阿嘉最愛的樹種,他說,這樹種會在春天來臨時,在一個星期內掉光所有葉,然後極速長出新葉,新葉有個芽苞,呈半透明的綠色,好看極了。「以前馬屎埔附近的馬路種了很多大葉榕,人們種來做行道樹,落葉時鋪滿一地落葉,好似去了法國一樣。一見到它們換葉,就知道春天來了。」

大榕樹長在樓梯旁,樹前有欄杆,樹根似乎不滿於這狹小的位置,強悍地穿過欄杆,爆開樓梯,甚至其中一節樹根,自己變成了一級樓梯。

另一個世界的蕨類植物

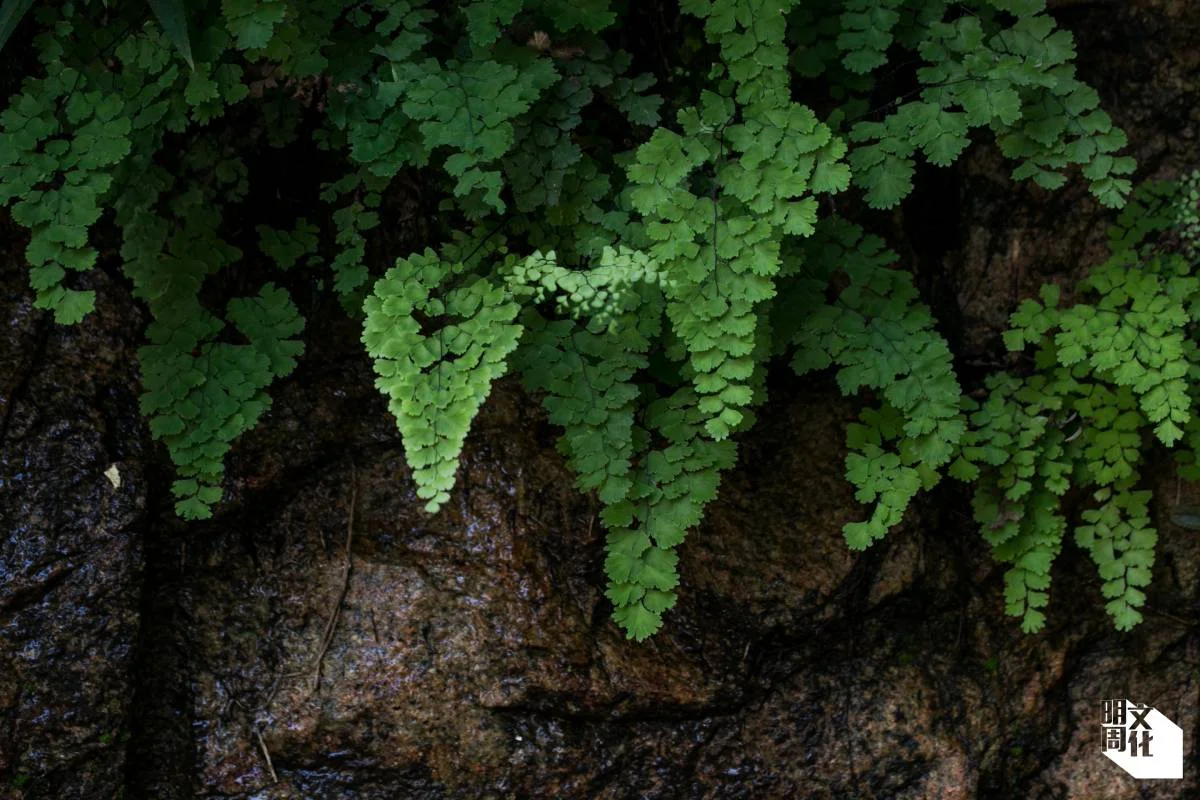

拍完照,我們再往上走,一路上遇見不同植物:路縫中長出的榕樹、沿住棕櫚樹一直往上爬的拎樹藤、屋苑後方山坡的木瓜樹、木芙蓉、路邊的白千層……但阿嘉提得最多的,是一種蕨類植物——鐵線蕨,「它很難種,自己種極都死,多點少點水都不行,但前面有一面牆,整面牆都是鐵線蕨。」他說的位置,是近鄧鏡波學校對面的一面擋土牆。那是名副其實的green wall,長滿不同的草和蕨類植物,以他所說的鐵線蕨最為茂盛。鐵線蕨是香港原生植物,呈黑褐色像鐵線的羽軸與葉柄兩旁,是一片片扇形的葉子,整體形態像羽毛,顏色接近青苔般嫩綠。它有另一個更女性化的名字,叫「少女的髮絲」。我也學起阿嘉從上而下輕輕撫摸佈滿一牆的鐵線蕨,真像羽毛般柔軟輕薄。「這面牆有水滲出,而且不會有猛烈太陽曝曬,附近有青苔負責儲水,它們自己已成一個微型的生態系統。這品種,我想種都種不到,假如種到這裏一成已經好好。」

根據有台灣蕨類教父之稱的郭城孟的《蕨類觀察入門》一書,早在四億年前,開花植物還未出現時,原始蕨類植物已存在於世上,是繼苔蘚後最早出現在陸地上的植物。三億年前的森林,主要由蕨類植物構成,直至二億年前,種子植物大量出現,蕨類植物才淪為配角,只能在種子植物的狹縫中生長。大部分的蕨類植物幼葉都呈捲旋狀,像一個問號。作者說:「無論到世界任何一處,只要看到幼葉呈捲旋者,百分之百一定是蕨類!」這個問號打開之後,並不會開花結果,它們不靠種子繁殖,而是靠孢子囊當中的孢子繁殖,葉子上的孢子落到濕潤的土地上,會成為一塊小葉狀的配子體(原葉體),配子體內有藏精器及藏卵器,卵子受精後便會生長成孢子體,漸漸長成成熟的蕨類,「好奇妙,完全是另一個系統。」阿嘉說。

在堅尼地道散步,行人不多。其中一段車路兩旁種滿大樹,抬頭看像林蔭大道。走到港燈中心對面,忽然有一面古舊的石牆,牆的縫隙中,冒出一束束綠色條狀物,像髮絲般垂下,阿嘉興奮道:「是松葉蕨!上次經過都見唔到!」這市區罕見的蕨類,是世上最古老的蕨類植物之一。「我不敢太大力摸它。好 cute,真係好 cute!」石牆上還有另一種藤本植物,叫爬山虎,細看莖部兩邊有如爪子的吸盤,方便爬行。生長到一定階段,原本心形的葉子便會分列成三葉,以吸收更多陽光。從未如此細察這些路邊植物的我,嘖嘖稱奇。

城市綠手指

阿嘉的嫲嫲愛種花,但他卻沒有受到她的薰陶,他只愛種觀葉植物和白色的花,喜歡鑽研不同植物,他又經常把家中種植分枝與朋友分享。「種植的人普遍都好鍾意分享。種植看似是一個人修心養性的事,但其實透過分享,它變成一種連繫。我常覺得種植的人都好有善心。早前我想種某一種秋海棠的品種,我由一塊葉浸到出根,但個多月後它死掉,我當然很傷心,於是上種植論壇問各位『大大』,其中一人立即在他現有的秋海棠中剪一塊葉給我,現在生長得很好。」現在他也喜歡為植物「備份」,意思是分枝給朋友種,萬一其中一人的種物「出事」,其他人也有後備提供。

在他的種植生涯當中,最令他耿耿於懷的,是種死了一棵他四叔過身後留下的紅掌,「它本應是很易種的品種,不知為何卻被我種死了,雖然那已是很久之前的事,但我仍然很介懷。」一盆植物,牽繫着多少人的情感。

一個半小時後,我們終於到達香港公園,一下子回到「文明」,與剛才「立雜」的山坡、護土牆、無人留意的路邊植物相比,園內井然有序,所有植物都被悉心照料,本月剛好是雞蛋花開花季,遊人爭相與花合照。香港公園是阿嘉最愛留連的地方,但他也樂見植物在人為的「溫室」以外的地方生長,回歸自然生存狀態:「香港的公園種植不少開花的植物,很多人亦會覺得要培育到園藝品種讓香港人認識,但其實它們也應保留在野外。香港人可能比較實用,植物一定要有用。然而即使沒有人的價值判斷,植物都有它自己的美好。」種植時,他會化身「嚴父」,不會過分照料,「要讓它們保持求生欲望,才會健康強壯。」

他的藝術創作,都跟植物有關,他曾在行人路其中一格地磚上種滿小麥草。他經常思考植物在城市的存在價值到底是什麼?「……當然我們可以很簡單地從人的角度出發,大量植物可以創造微氣候;植物跟城市的歷史有關,例如台灣相思跟香港五、六十年代發展有關。但我更想表達的是,在城市的植物,不論是人工栽培或是野生的,都跟我們共同生活在同一個空間。植物,甚至其他生物、無機物,以至社區上的不同社群,看上去可能與自己無甚關係,但其實我們是相扣的。在這個環境中沒有事物是獨善其身,也沒有一個主宰……了解城市植物,是以不同方法了解自己住的地方。」