一九七七年建成、以突出的建築姿態坐落在巴黎第四區的龐比度國家藝術和文化中心,是法國首屈一指的現代及當代藝術館,收藏逾十萬件創作年期橫跨一九〇五年至今的藝術珍品;其豐富藏品及精采展覽,每年吸引超過三百萬訪客慕名而至。深受外國人愛戴的龐比度中心,近年也積極在海外拓展「博物館外交」,繼前年十一月上海龐比度分館開幕後,再計劃與「法國五月」合作,將龐比度的超現實主義藝術傑作帶到香港藝術館。

龐比度中心助理總監、超現實主義藝術專家戴迪亞.歐登傑(Didier Ottinger),為是次香港展覽的策展人。去年一月某天清早,他在龐比度中心五樓的現代藝術展覽廳等待,趁中心尚未開館,還未人潮如鯽,親自當導賞員,為我們解說藏品背景,並講解香港展覽以「超現實主義和神話」(Surrealism and Myths)為主題的策展理念。

戰爭後遺

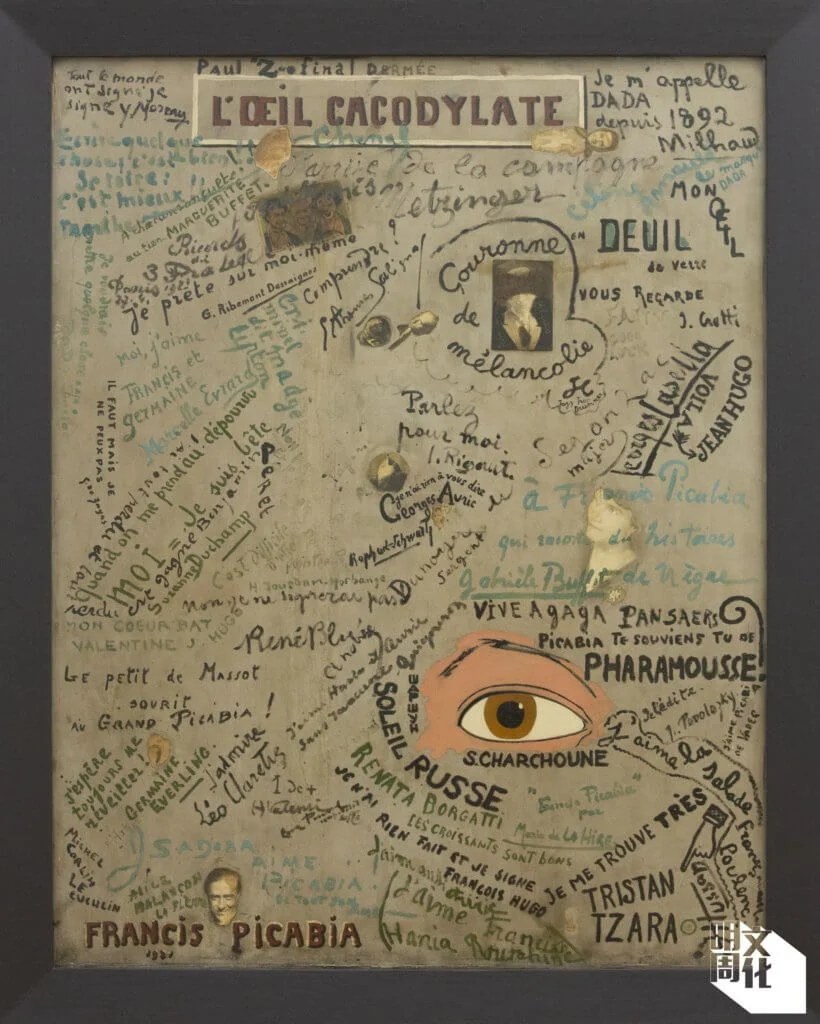

為了在有限時間內,展示最重要的展品,戴迪亞引着我們由最初的野獸派、立體主義展廳,穿梭到建構主義、包浩斯設計區域,最終進了達達主義(Dada)藝術品的房間,戴迪亞才放緩腳步,讓我們慢慢潛入超現實主義的世界。

「要知道,大部分的超現實主義藝術家,以及超現實主義本身,其根源在於達達運動。而什麼是達達?在第一次世界大戰期間,新一代發現所有社會價值都在崩塌…… 對這一代,這意味着他們要負上重建的責任。」戴迪亞從最基本歷史起源講起。

目睹戰爭帶來的生靈塗炭,灰燼硝煙中的文明瓦解,新生代的歐美文藝人選擇懷疑一切舊秩序,質問任何舊價值,因為親身經驗告訴他們,就是這些舊事物驅使人類走向災難。故此,他們轉而提倡將理性邏輯拋諸腦後,追求率性的文藝。以「達達」這意思空洞的詞語命名這場主要發生在二十世紀一十至二十年代的文藝思潮,正好彰顯了他們的「反意義」傾向。

從虛無到重建

但一班達達文藝人,包括安德烈.布勒東(André Breton)、路易.阿拉貢(Louis Aragon)、菲利.普蘇波(Philippe Soupault)、曼雷(Man Ray)、馬克斯.恩斯特(Max Ernst)等,逐漸發覺:我們不能永久只有顛覆,沒有建設。「這就是達達主義到超現實主義的轉移,從否定一切,到『我們要開始建立新的價值』。」戴迪亞指出。

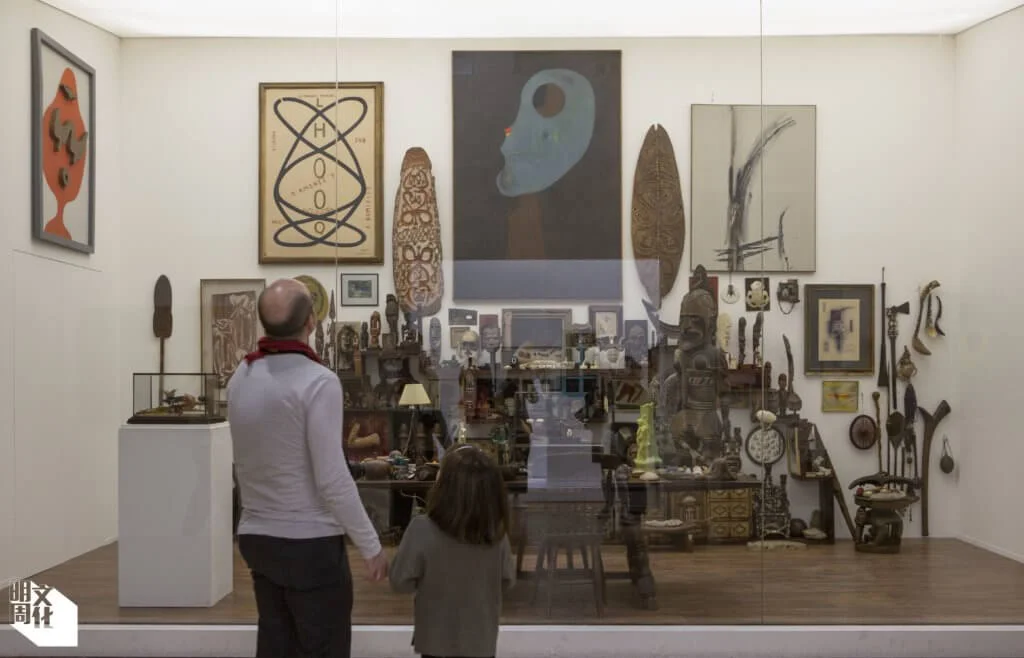

離開了達達主義部分後的一大塊空間,擺放的就是超現實主義的畫作、雕塑和裝置。有胡安.米羅(Joan Miró)可以把人的思緒完全吸納的三聯畫《藍》,亦見有賈克梅蒂(Alberto Giacometti)粗糙又實驗性強的雕塑。戴迪亞特別介紹的一處,是安德烈.布勒東書房的重現。原因無他,布勒東是超現實主義藝術運動的領軍人物。

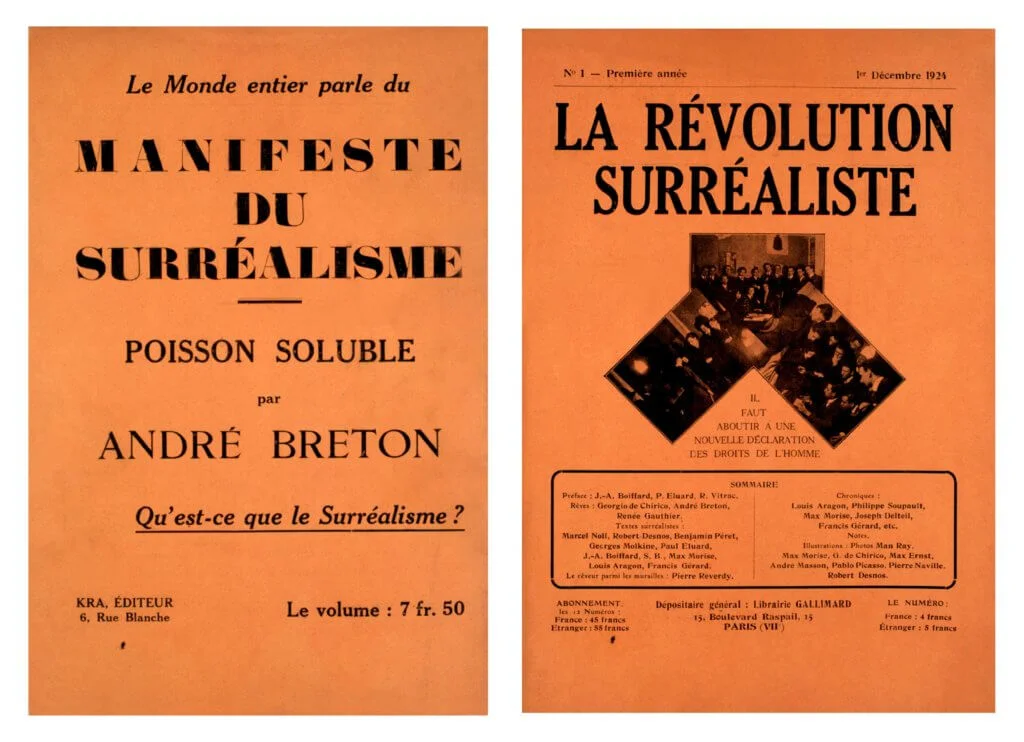

一九二四年,布勒東發表了開天闢地的《超現實主義宣言》。在宣言當中,他定義「超現實主義」為「純粹的精神自動創作法」,人可藉此表達真實的思想運作;創作期間,只受思想主宰,「沒有任何理性控制,不受任何美學或道德的關注干預。」

他的豪言壯語,開啟了超現實主義的時代。如達利(Salvador Dalí)和馬格利特(René Magritte)等眾多如今為人熟知的藝術泰斗,也從外地到巴黎,以各自的方式呼應潮流,在不同媒介上創造充滿奇思異想、直指世界真實的作品。

「(超現實主義)為了回應社會問題,將門和窗都一盡打開。」

回應社會的超現實主義

導賞期間有問必答,能夠如數家珍般講解每一件超現實主義作品的戴迪亞,其實是在他擔任位於西法的萊薩布勒多洛訥美術館總監時,才真正鍾情於超現實主義。

戴迪亞當年在該美術館館藏中,意外發現了大量羅馬尼亞超現實主義藝術家維克多.布羅納(Victor Brauner)重要作品。整理這批作品時,他感受到超現實主義的魅力,「(超現實主義)為了回應社會問題,將門和窗都一盡打開。」

他續指,超現實主義最核心的價值,就是這一份對世界的積極性,認為創作應是社會的指導,藝術家為社會的發展提供指南針。難怪不少超現實主義藝術家,尤其是布勒東,後來會信奉馬克思主義,甚至加入共產黨,以求改善人類生活及社會—當初刊登《宣言》的雜誌,也名為《超現實革命》(La Révolution surréaliste)。

着迷於超現實主義藝術的社會面向的戴迪亞,多年也來不遺餘力,在法國及海外策劃展覽,將雅俗共賞的超現實主義藝術美學,以及其盛載對社會改變的祈願,帶給世界各地的普羅大眾。他有策劃過以藝術家為中心的「馬格利特至杜尚」展、強調思想轉化為物的「超現實主義與物體」展,而今次在香港的特展,他計劃以「神話」切入,呈現一九二四年至一九五〇年代間,超現實主義藝術的發展與流變。

訴說神話

在二〇〇二年,戴迪亞寫過專書,分析超現實主義與神話之間的關係,從此就念念不忘,一直想專為此題辦展覽。如今,他終於有機會在香港藝術館,實現所想。

私人導賞歷時一個小時終於完結,戴迪亞在一張長沙發上坐下休息。沙發的不遠處,有中學老師向學生講解藝術品,同時,戴迪亞也像教授般,講解「神話」之於超現實主義思潮的位置。

「我們可構思大量超現實主義展,但通常它們專注於一年、一個運動、一位藝術家,神話卻是由始至終都在的。」

戴迪亞解釋,十九世紀末,佛洛伊德對夢境和潛意識的論述,及其精神分析(Psychoanalysis)學說,是神話無處不在於超現實主義藝術的主因。佛洛伊德指出,古希臘的神話,如伊底帕斯的弒父娶母故事,在現代仍能有效說明人類的精神活動,社會組織的核心基礎。對於喜好怪異事物,一直想要建構藝術家和社會之間的聯繫的超現實主義者而言,神話於是成了非常就手的工具,並視「詩人或畫家的職責在於訴說神話」。他們期待,透過藝術在現代反覆訴說神話,能夠形塑出全人類共享的新價值,推動現實中的改變。

從巴黎到世界

超現實主義在二十世紀三十年代漸成大潮流之際,超現實主義者亦以巴黎為聚腳地。「巴黎滿足藝術中心必要的條件,有錢人可以購入藝術品,蓬勃的藝術市場,出色的評論家圈子……」戴迪亞形容,那時候的巴黎,是藝術家夢寐求之的城市。

難怪當年世界各地文藝人,都因出於對巴黎的嚮往,紛紛湧至巴黎—尤其是蒙帕納斯(Montparnasse)的藝術社區——在此交朋結友,發展事業。匯聚一起的藝術家,互相切磋畫技,交流思想,不少人因而受最盛行的超現實主義薰陶,並將其從巴黎傳揚到海外。一九四二年,布勒東亦在紐約舉辦超現實主義回顧展覽,代表超現實主義正式登陸美國。

建基於歐洲神話的超現實主義,雖然海外深受歡迎,但是要完全移植歷史文化底蘊不同的外地是不可能的。像傑克遜.波洛克(Jackson Pollock)、馬克.羅斯科(Mark Rothko)及巴尼特.紐曼(Barnett Newman)等在三、四十年代冒起、受超現實主義影響的新一代美國藝術家,也意識到這個問題。

「他們想找神話。但知道他們是美國人,自己的神話並非那些超現實主義的神話。」那他們怎樣做?戴迪亞答,他們轉而觀察美國土著的古祖傳說、儀式和符號,並將這些原始文化以現代技法融入繪畫創作中,拓展了一片美國藝術前所未見的新領域,並自稱「神話創造者」(myth-makers)。

以「神話」切入,超現實主義由巴黎誕生到廣傳世界的脈絡,頓時清晰可見,然而,超現實主義的故事,恐怕沒可能劃上句號。這不僅是因為超現實主義藝術百看不厭,打破了對現實的陳舊想像,至今仍在啟迪當代藝術,更是因為,現今不再相信思想的力量的社會,需要超現實主義。「個人的內心想像和潛意識有能力改變現實。」超現實主義者是如此深信,戴迪亞特意提醒。