在選後的周末, 我們去到了皇后區的Queens Museum。這裏是什麼地方呢?「也許特朗普已經忘記了,但這裏其實是他的故鄉!」Steve Lambert說。他與Stephen Duncombe正舉行一個藝術行動工作坊的第六周活動,他們準備要學員在下一星期,組織一場藝術行動,希望藉此產生一定的迴響。「這一刻我們還未清楚下一周的行動是怎樣,在下周六,我們有二十四小時去製作,然後執行。這不會是完美的,要藝術作為行動的一部分,我們要接受這一點。結果可以是awesome,但不會是great。」Stephen說。

結合行動

Steve與Stephen創辦的組織名叫“Centerfor Artistic Activism”,一個結合了現實行動與藝術的組織,「於2009年創立這組織,是因為我們相信藝術與審美,是可以實際改善這個世界的。」Steve說。

二人一唱一和講述這組織的背景,合作無間的背後,卻是來自不同的背景。Stephen是教師,同時也是一名行動者,多年來活躍於紐約的社運界;Steve則有一個前方濟各會僧侶的父親,與一名前多明會修女的母親,成就了他成為一名理想主義的藝術家。

「我與Stephen有着完全不同的skill set,我們相信這樣可以推動到一些變化。」實際上,二人在課堂上有着完善的分工,Steve通常擔當補充、鼓勵發言的角色,而Stephen則是論述為主,他甚至有一句口頭禪,“Does it make sense?”

補充能量

事實上,學員不會一面倒的贊成,在課室上他們會表達反對聲音,在討論過後,大家得到共識,才會繼續延伸下去。「我們挑選學員時,主要都是選一些不同專業的藝術家,他們當中有不少都是有政治創作的經驗,而我們這工作坊,就是讓他們可以集合起來,嘗試做出一個可觀的藝術政治行動。」

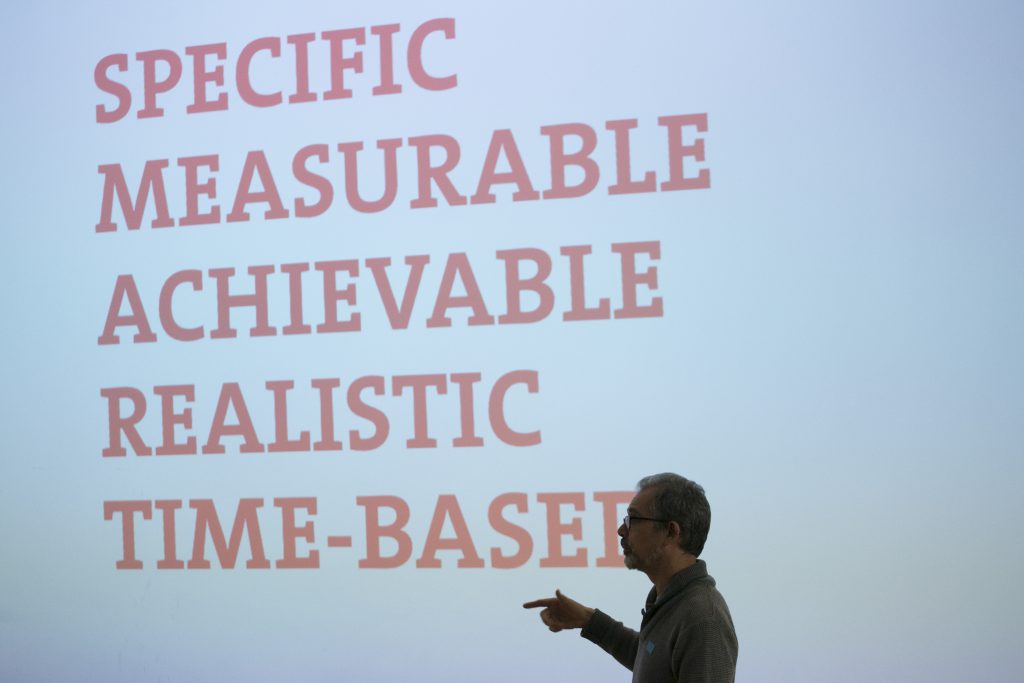

為期七周的工作坊,會以一個真正行動的周末作結。他們分組,討論自己的創作,討論行動的動機,而更重要的是討論心目中的烏托邦。「我會要求學員們描述自己當下的處境,以及渴望身處的處境。渴望的處境可以是天馬行空的,但當他們描述過後,我會要求他們,思考到底有什麼方法可以連結兩種處境。」

那是最重要的,Steve這樣說,「藝術源自想像力,而想像力不只是用來空想未來,更可以用來思考真正通往現實的路徑。」

於是藝術成為了真實行動的一部分,「是極重要的一部分,」Stephen補充,「除了因為藝術背後的想像力,藝術另一重要性就是,它可以給予人休息的空間,而所有行動,其實也需要休息,讓行動得以補充能量。」

社會運動

二人相信藝術在社會運動上不可或缺,而學員們也相信自己的專業可以參與真實的、現實的行動,「我希望自己的作品可以影響到更多人,」從事舞台、服裝設計的Mona這樣說。她認為在紐約即使藝術圈算是發達,但與一般人的距離還是比較遠,「有時我會想做一些真正可以走入社區的作品。」這也是她參與工作坊的原因,可以與不同類型的藝術家合作,了解藝術走入現實的方法,然後嘗試,「這裏有可以不完美的空間。」她說。

同類的工作坊,參與的人數已超過五百人,而舉辦地點甚至遍及非洲、歐洲多地,「我們希望找到一個模式,是可以在全球執行的。這也是我們現在的做法,聚集一班藝術家,要他們開展討論,整合資源,然後在時間限制下,辦一場實際的行動,以藝術為手法,推動一些實際的論題。例如這一次,學員們得出的結論,就是用一場集會,要求特朗普回來皇后區──要他別忘記自己的出身!他也是在這個多元文化的環境出生的啊。」Steve說,「這是極為重要的,藝術有時要求的是完美,藝術家會追求劃時代的完美,而這種對美的執着,是會阻礙行動的。所以我們會強調,不是要追求完美,而是要讓現實有改變。藝術可以是你的goal,但也可以是tactic的一種。」

不怪責羣眾

舉辦這種「藝術作為tactic」的行動,也是因為主辦人覺得,藝術有時實在太離地了,「許多藝術的參考對照物,其實都是來自藝術,於是藝術變得與一般人毫無關係。這點不能怪責羣眾不明白啊!」Steve這樣說。

他們都認為,特朗普當選,其實是藝術家甚至行動者反省的機會。「特朗普所做的,其實與藝術家所做的有類同的地方。他在說故事,他在用技巧挑撥引導受眾的情緒。而他所得的效果,比我們的行動更明顯啊!我不是說藝術家或行動者要全力去挑動受眾的情緒,那是不正確的,」Stephen說,「但我們要完成更多的行動,我們要大眾覺得,我們是一體的。而藝術的存在,其實就應該是為了溝通的。」

後記:崩壞之後

是時候反省了。藝術是可以遺世獨立的,但那遺世獨立卻必須是社會的參照物,才有留存後世的可能。也許特朗普的當選,可以視作這世代的審美崩壞,但沒有這種崩壞,如紐約藝術圈這種發展完善的審美架構,又是否會有重整的可能?在事物的裂縫中你方能看到光線穿透而入,而在這角度去看,也許我們將會看到一個全然不同的紐約藝術圈。