在香港年輕詩人,九十後的黃潤宇出道甚早,已有十年詩齡。她生於江蘇,在香港讀大專方始寫詩,她自言與早年香港一批南來文人受到的衝擊相似,不過,她卻要直到赴台讀書後,才發現自己寫詩蘊含的本土經驗。

從語言轉換,到同城跌宕,異地經驗,黃潤宇一直是個流動的詩人。她說,是身體的游離,但最重要的是保持流動的心境。

南來詩人的本土經驗

黃潤宇最初寫詩,是自她十八歲來到香港讀書後開始。生於江蘇無錫,她在學期間並無新詩教育,來港修讀大專,念的是設計,但她參加不少讀詩會,「可能剛好是十八、九歲,覺得詩好玩,原來語言可以有不同變化方式,不受到那種文字或語法限制,在詩的形式上發揮空間更加大,直覺性更加強。尤其是那時候寫詩都是一些情感、很直觀的東西要爆發出來的時候,詩是最適合的一個載體。」

回看早期的詩,她笑說有點尷尬,那時寫愛情、生活上碎片化的感受,盡是些青春期情愫,「其實有階段性的。最近開始重新想起那種直覺性是什麼,是一種生活上新的體會、經驗突然之間衝進來的時候,文字一定會受到影響。如果要拿(上世紀)五十年代的那些南來文人,我覺得我可以感受到他們對於一個新的城市、新的地方,跟自己以前經歷過的文化氣息完全不同的那種衝擊。」

前陣子,她讀到出生於無錫、上世紀五○年代南下香港的詩人楊際光的詩,「他當時對香港的愛恨交織、很多不適應的地方,都變成了他詩中的一部分,見到那種很坦率的感受。對我來說,雖然不可以同類型比較,但是我理解到他們那種感受,回望自己,都可能有這種經驗在裏面。」

至於屬於黃潤宇的香港本土經驗,很大部分其實是當她離開了香港才出現。

初來香港,她對所有的東西都是未知,很模糊,而且連一句廣東話都不懂。「我開始學的廣東話都是一些很有趣的字,例如同學會指住碟飯叫『劣食』,哈哈,他們好像教一個小朋友、一句說話都不懂的人重新去學習一種語言。那時我讀香港的詩,是用國語,或者粵語夾着國語混雜的情況下去讀,所以自己寫詩還未能跟本土經驗接洽到,不可以很順利地進入到那語境,因為所有東西對我來說都是很陌生的。」

後來卻因為本土詩語言的論爭,黃潤宇與詩友寫文反駁,「就是很多人覺得本土詩是寫得很淺白都有詩意。我不認同。就算寫香港、本土,都可以用奇異的語言,不一定是一種想像、限制。其實會在未了解清楚的情況之下就先行抗拒。」二○二○年,她赴台讀書,依然持續寫詩,但最近她發現,在台灣寫下的詩竟然用上很多廣東話,遠比在香港時還多。「我想是那種思考語言的變化,有時反而離開了一種語言環境的時候,更加可以去玩那一種語言。它(廣東話)不再是日常對話先在腦裏篩選字詞的壓力時,反而令到我更加願意去嘗試在詩中書寫。不一定本土就是廣東話,而是有這樣的思考方式,將以前的經驗互換出來,再蓋在現時發生的事情上的複合式感受。」

無論書寫或思考,廣東話和普通話都是兩種截然不同的語言邏輯,黃潤宇發現,有時一些句子剛好能夠在某個時刻表達最精準的情緒、質感,她形容,就像一些用廣東話被鎖住的感受,反而是現在回看才明白,「因為身在那個語境、被一種語言困住的時候,其實是不自知的。」

流動的詩人身份

至今黃潤宇的生活經驗看似先後切割成中、港、台三地,其實是串連起一個複雜性的身份。她說,關於身份的問題,一直很難一言以概之。「每次大家自我介紹,是哪裏人,我在香港的時候已經很難,來到台灣再加多一層,我已經不懂得介紹,我是什麼人呢?其實我自己都不太知道。」可能對於像她這樣一個寫詩的人,沒有某一個固定的身份,反倒是好事。「因為我不需要去服務一種語言,或一種想像中的歷史,可以對它保持好奇,研究它。我是香港人,在寫作上是有這個認同,同時我都是江蘇人、無錫人,是家鄉身份。」

她說,許多範疇都與身份的不確定有相應,譬如不想長期停留在同一種想像裏面,訓練自己對於外部的感受很重要。「我想過,如果現在還住在香港,可能慢慢覺得即使同一種風景、同一種日常,都可以發掘到它不同的地方,找到某種變化。我的身份都是未明,是不確定的,那可能是我對身份的思考。但是,本土對我來說是一個很多元的東西,不一定是一種範式。就好像大家提倡粵語、廣東話書寫,當我寫書面語時都已經不跟語言規範,為什麼用廣東話書寫就要顯示那個規範出來?它不應該是一個新的枷鎖、規範,而是新的可能性,在保育的同時,可以去玩它。」

又像近年間議論不斷的話題之一,是離散港人如何保存本土。單是台灣,已有不少香港文化人移民或旅居。黃潤宇說,其實不太喜歡「離散」這個詞。

「因為有離散就是代表有中心。當時說華人離散,它有一個中華的中心。現在當我們講離散的時候,其實同時也要反思,是否有一個所謂香港價值的中心,或者一個很中心的話語呢?這對於寫詩的人、或很多反思這件事的人來說,都是一個很tricky的位置。」

她記得詩友一句「詩人是大地上的陌生人」,對於自己的流離日益感觸。「我的流離,不是為了在台灣或者加拿大找到很安穩的住所,雖然一方面每個人都不避免地嚮往穩定的生活,另一方面對抗的就是你意識到現實不會那麼順遂,總會遇到各種各樣沒法預知的命運轉變,任何事情都可能發生。你會去想,究竟你的離散是為了什麼?是為了找回一個所謂的中心、一個曾經的價值?那是什麼價值呢?中環價值嗎?一定不是啦。那個中心究竟是什麼,或者有沒有這個中心存在。一九年都是在說『去中心』、『去大台』。」

黃潤宇坦言,詩人的身份,與所謂工作、家庭,任何社會身份相比,是有其獨特的私密性。「你可以寫,可以不發表,可以儲到五、六十歲才發表。我記得黃燦然說過,死後見真章。因為詩的私密性,令人有一種『我可以不為了什麼而不做下去』的實感。」

在台灣的日子,她兼顧學業和工作,日子過得忙碌,她總是提醒自己,要訓練對生活的敏銳度,「當新的感受經驗不再,當慢慢習慣了A城市、B城市,都可以一直這樣走下去,不斷游離。但是我覺得更加多的,不是在身體上的游離,而是怎樣在心境上,保持一種流動的心境,是很重要。像電影《柏德遜》(Paterson)的詩人,每天駕駛同樣的路線,都可以製造一些新的詩意,那不是世界生給你,而是你作為一個創作的主體去生出來。」

黃潤宇:過於荒誕的生活 是對於詩的機會和考驗

隔着電腦熒幕的線上訪問,和黃潤宇談論何謂離散,她默默地在紙上寫了這樣的一句話:「過於無聊、過於荒誕的生活,其實都是對於詩的一種機會,又是考驗。」因為網絡訊號不清晰,她複讀兩遍。

「你說我們是不是正在經歷一個很荒誕的時間點呢?其實我覺得是的。現在已經不是最難受的那段時間了。最難受的時間是天天看到新聞、有朋友出事,遇到各種各樣的問題,會覺得那種荒誕的衝擊令人暫停思考。你要用很大的力量對抗一個中心的事情,是一種爆破點。怎麼說呢?就是你沒有辦法思考,沒有辦法好好將事情轉化出來,沒有餘裕去書寫它,而你都覺得那種書寫可能是虛偽,或者某種程度上的自我可憐。其實同時都是對於你寫作上的一種考驗。」

龐大而沉重,以致一切的發生都顯得短促,未會有很準確的反應。對黃潤宇來說,近幾年每次寫詩,很多時候不是因為單一事件,反而是一種集體情緒,當她感受到一些事情正在變化的時候,才更加觸動自己去書寫。

「我覺得更加大的影響是,在這個集體之中,同時要去分辨那種集體的情緒,要很直觀地捕捉到那一刻自己和羣體所面對的情境變化,而在這個變化之中,自己身處哪個位置,自己那種未知又是什麼。這些各種各樣的思考,更加可能會觸發到一首詩出來。但是,我都會覺得,那首詩會是很無力的。」

黃潤宇曾為畫家高立的創作專欄《黑暗夜空擦亮暗黑隕石》寫過一首詩。對方的主題要求是寫香港,但當時她已身在台灣。最後,她寫了一個自己從來沒有踏足過的地方—沙嶺。「沙嶺對很多人來說,是未知的。不知道究竟有什麼事情發生過,不知道有什麼人經過,又有什麼人躺在那裏。但正正是這種未知,而你依然要去悼念它,依然要去做一個哀悼的動作,這是很觸動我。」作為寫作者,她對沙嶺的認知,其實同樣是未知。許多事情都是一時半刻找不到答案。

「那不是對於一個實體的哀悼,而是真的對於虛無的哀悼,一種對於未知的哀悼。」

詩的無力可能都是一種力量

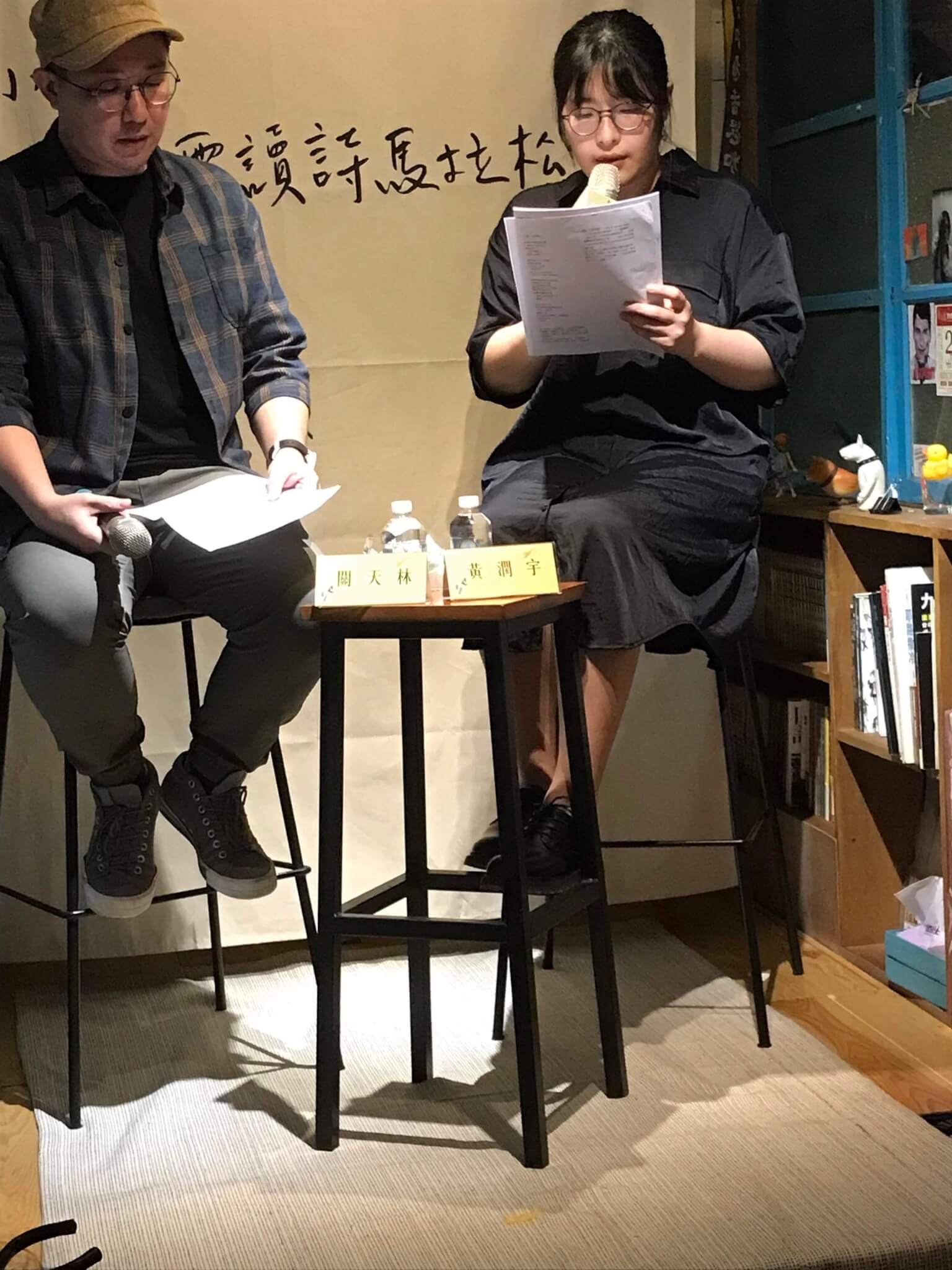

這位對詩觀有慎重深入思考的年輕詩人身影,其實也匆匆出現在許鞍華的紀錄片《詩》,而且算是唯一的新生代詩人。那是在圍繞移居台灣的詩人廖偉棠的章節。只有一幕,是同樣身處台北的黃潤宇,她說起一次抄寫保羅・策蘭的詩給「裏面的朋友」的經驗,一時說到哽咽。

「自己寫詩的無力,與抄其他詩給別人,是不同行為上的差異。我在揀選抄哪首時,想像對方會在什麼狀態下讀這首詩,其實是不會想到的。但是,我始終想寫的東西不那麼無力,令到他更加虛無,而是一些可以咀嚼、思考的東西,一來消磨時間來讀詩,二來重新思考什麼是力量,都是很重要。」黃潤宇強調,詩絕對不是一個口號,或者一句話講完的東西,並非把事情簡化。

「可能在文學裏面的那種虛無、無力,或者反複性,可以令人獲得一種沉實的力量。這種力量,不是說馬上就要做出什麼事,現在可能是做不到的。但力量本身都有它的複雜性,無力可能都是一種力量來的。」她續道。

黃潤宇詩齡十年,說長不長,說短不短,卻碰巧伴隨着我城近十年的跌宕起伏。她說,最初寫詩,就像一種遊戲,把手上數以千萬個部件砌來砌去,幾有趣,詩也盛載許多直觀的情緒感受。「當我快速經歷了二○一四年,去到一六年、一九年,我寫一些關於我所體會到香港變化的詩。有時因為自己未懂得處理,無端端寫一些好像宣言那樣的東西,或者回看時有一種很單純的力量,有一腔怒火,但不知道要去哪裏,把它擺出來讓你看到,我不可以讓事情就此過去的感覺。後來慢慢再想,寫詩是不是一個宣告的過程?還是有其他東西可以做?」

她說起中國女詩人馬雁,繼續談論詩的無力。「她(馬雁)認為,寫詩是一種無力的承受,將一些很瑣碎的東西寫出來,都是很無力。但是這種無力是什麼呢?馬雁說,是『命運在身但力不從心』。你知道自己的命運,正在經歷一些什麼事件,或者現在對於大家來說,都是進入了一個洪流。但是你力不從心之餘,你還在寫。那不是叫人繼續加油的正能量,而由力不從心走出來的力量。」