1953年8月1日

1953年9月16日

1959年9月16日

1966年9月16日

1969年9月16日

1970年9月16日

我看月亮,月亮看我,

透過橡樹,溶溶曳曳。

誠心誠意,明月照我,

願這明月,照我愛人。

—愛爾蘭童謠

幸福人生的奧秘

距離是浪漫的靈魂。月亮之所以美麗,是因為遙遙的掛在天邊上。結婚是戀愛的墳墓,這是因為一旦撕去了那一層神秘的面紗,想像力完全沒有發揮的餘地。再偉大的愛情也經不起長年累月的短兵相接,耳鬢廝磨,漸漸地便給磨蝕掉了,剩下的只是習慣和回憶;這兩樣東西或許還能夠把一段關係繼續支持下去。誠如張愛玲在《紅玫瑰與白玫瑰》裏面所說的:「娶了紅玫瑰,久而久之,紅的變了牆上的一抹蚊子血,白的還是『牀前明月光』;娶了白玫瑰,白的便是衣服上沾的一粒飯黏子,紅的卻是心口上一顆朱砂痣。」能夠將同樣白色的月光和飯黏子矛盾統一,又或者在朱砂痣裏面預先看到了蚊子血,正是智慧的開端,也正是幸福人生的秘奧。

優雅倩影變粗鄙

可曾聽過這樣的故事:少年發現對面遠處搬來了一戶新人家。每天早上起來,能夠看到對面窗戶,那裏有個女子正以優雅的姿勢梳理長髮。過了一段日子,這窗前倩影已經成為他生活的一部分,若有一天看不見,便爽然若失。直到有一天他在街上遇到一名談吐粗鄙的長髮女子走進那同一戶人家,才恍然大悟,知道了那個倩影和這粗鄙的女子同屬一人。這樣一來他的單思病也就不藥而癒,只是他隱隱的還是有失落感。說是失戀,卻又不像。那是純潔理想的幻滅罷了。也可以是成長的過程,只要不會因此而變得犬儒厭世。類似的故事很多人都寫過,也有很多人經驗過。

科學詩境可共存

皎潔明亮如同鏡子一般的月亮透過望遠鏡一看,原來是個把人嚇了一大跳的麻臉;月亮上面影影綽綽的黑影,帶來了許多神秘詩意的神話,卻原來只是冷卻了的火山口坑和流星撞擊而成的凹坑罷了。到底哪一個才是真正的月亮?一般人大約會認定那個近距離的醜陋月亮為真實的月亮,而那個皎潔的明月只是幻覺而已。但是有一種現象學的理論是這樣:我們可以從千百個上下左右遠近的角度去看一張椅子,而這椅子通過千百個形態呈現;沒有一個形態比其他的形態更重要或更能代表這椅子;這千百個形態同時組成了這張椅子的「真相」。同樣地,新月、滿月、張弦月、下弦月、蛾眉月,抬頭望到的天邊月,透過望月鏡看到的麻面月,和直接登陸看到的月球,都是同一個月亮的千百面,都是同樣的真實。表像也就是真實。世上萬般事物並無表像和真實之二元對立。一切都是表像,所以一切也就是真實。皎潔的明月和凹凸的月亮都是月亮;我們沒有必要作出選擇。同樣一個人有好的一面和醜的一面,一個人的成熟就在於明白這一點,不再執着。如果要以科學角度去了解月亮,當然可以;若然看到了月亮上面的影子而聯想到吳剛伐桂,玉兔搗藥,一樣可以增加中秋佳節的賞月情趣。科學和詩篇可以平行共存,互不侵犯。

遊戲人間臻化境

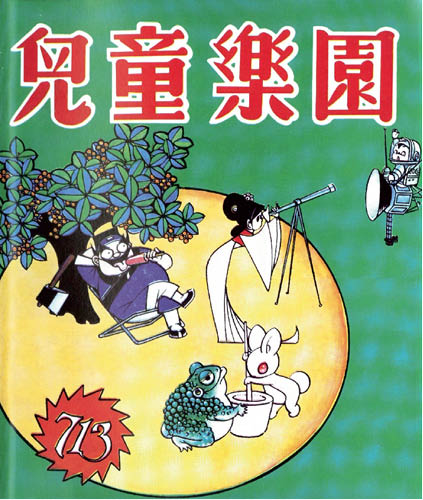

讓我們也看看羅冠樵畫的月亮。親愛的羅翁自一九五三年到一九八三年這三十年間,前前後後總共畫了約七百三十個封面圖,而其中畫月亮的佔了四十幅。數量不算少,也可以看到羅翁對月亮有偏好。統計也是一種不帶感情的了解。四十幅月亮圖只有三幅畫的是一彎新月,其餘的都是銀盤一般的滿月,通常都呈現檸檬黃,也有銀白的和橙色的。

如果我們順序看下去,也能夠看得出羅翁看月亮的演變過程,從神話的到科學的,終於卻又矛盾統一,將神話和科學融合。第十七期裏面畫的是月亮的神話,吳剛伐桂,由小男孩一本正經神色凝重地描述演義,聽的也同樣地認真入神。到後來穿綠色太空衣的小朋友終於登陸月球,就站在火山口坑之上,照樣的十分愉快。然後是嫦娥彈結他,小太空人高歌一曲,實行科學與神話共冶一爐,和諧相處。羅翁最後的一幅月亮圖,真的是遊戲人間,已臻化境:吳剛索性不去幹那徒勞無功的伐桂營生,坐下來翹着二郎腿嘆紅豆雪條;玉兔和蟾蜍倒是還在忙着搗藥;至於嫦娥,正拿着望遠鏡察看即將登陸的小太空人。正是:我看月亮,月亮看我。