視網膜色素病變(Retinitis pigmentosa,簡稱RP)患者的視網膜會緩緩退化。初期,患者的夜視能力會比常人差,視野開始變窄;其後,患者的視野進一步收窄,只剩下一小部分的中央視力,以及微弱的周邊視力。最終,步入失明。目前,此病並沒有治癒方法,醫學上對其所知甚少,只知道這是一種遺傳病。

「 我就是家中的第一人, 我是得獎者呀。」二十六歲的鄺家怡(Kelly)自嘲。

她帶來了一幀過膠的童年舊照。頭戴粉紅色冷帽,穿着厚羽絨的她,樣子和現在的變化不算太大。五歲那年,她和家人在年末赴韓國滑雪。她再次笑着語出驚人:「那時候手執滑雪杖,如今則要握着白手杖。」

這一份自嘲的坦然,並不是與生俱來。曾經,她對自己的病不聞不問,不敢提起,因此深陷情緒困擾多年。

病情成家中禁忌二十年

她還記得,家人初次發現她的眼睛有點不對勁的那個黃昏。那年,她八歲,一如往常,在家附近的補習社上課。下課後,媽媽來接她和鄰居小孩一同回家。歸家以前,先從補習社一旁的小巷走到另一頭的大街買東西。短短的一條小巷設有幾級樓梯,街燈如常放光。鄰居早就一溜煙地跑下樓梯,媽媽亦以正常步速走下階級,Kelly卻呆立在樓梯的最高處,遲遲無法邁出腳步,「我連第一級都找不到」。媽媽不解,轉頭問她:「你怎麼了?」眼前只有一片漆黑的她只能喊出一句:「我完全睇唔到呀。」

「我想是這個時刻我媽媽就知道,原來我的夜視能力是比其他人弱的。」如今,Kelly知道夜盲症是視網膜色素病變初期的病徵。但是,當年的她以至其母親,都不知道黑暗的盡處有些甚麼正匍伏着,靜待她們發現。

後來,從小就有遠視和散光的她進行例行的視力檢查,檢查過後,視光師喚Kelly媽媽進房傾談,她就在門外偷聽,「他們在討論,說我有機會看不到東西」。年紀尚幼的Kelly還未能消化「有機會看不到東西」意味着甚麼,還一度到處宣揚。「小時候因為太單純了,就會覺得好像是一個幾好的gimmick,我就經常到處跟人說,我有機會看不到東西。」那時候,她和其他健視的同學並無太大分別,上學、 考試、看書都能應付自如。「我聽到好幾次就是別人覺得我『扮嘢』,因為那個狀態還沒到,又不是現在看不到東西,那我就開始自己收聲 。」

當時,同學未能理解Kelly其實從未「扮嘢」;隨着視力逐步退化,她反倒真的開始「扮嘢」。受病情影響,Kelly雙眼追蹤移動物件的能力日漸衰退。平時到咖啡店買飲品,她總看不到店員遞向她的手。當店員的手凝在半空,神情尷尬,Kelly始意識到發生甚麼事,總會馬上「詐傻扮懵」,裝作只是「論盡或反應慢」,來掩飾自己視力的異常。

從八歲那年開始,她的腳步一直懸空在樓梯的一端。直至她升上大學,她都未有求醫,亦從未探究過自己病情。她的病,甚至成為了家中禁忌,近二十年也沒有被談論過,就如《哈利波特》中不能被提及的「佛地魔」名字般。她指,家中氛圍「很難用三言兩語去概括」,但是她很明確地感受到家人不欲談及此事,「大家有一種對於這個話題的恐懼,所以我就從來都不去道破這件事,從來都沒有主動去問過」。

今時今日,病情不再是家中禁忌。如今回想,她很理解家人的取態,因為這件事遠遠超乎了他們的接受程度。然而,這個不解之謎,昔日一直懸在她心房一隅,很久很久。「好像有一件事明明是你很大的一部分,但藏在潘朵拉的盒子裏,沒有人敢打開它, 然後沒有人敢去面對,沒有一起討論,不敢去消化,這樣就積了很多鬱結在心裏。」視野愈來愈窄,她卻始終不知道自己的眼睛出了甚麼問題,也不懂向身邊的人表達。

不解之謎影響人際關係及情緒

於是,這些鬱結,就在每個平凡日子中漸漸累積堆疊,並且開始壓垮她的生活。她說:「和別人交往的時候,會有一種表裏不一的感覺,我經常都好像展現不了我的全部面貌給別人看。」她又對同齡人帶着不知從何而來的憤怒、懷疑及不信任。「可能在沒有和我有相同經歷的人的環境裏成長,身邊的人全部都是健全的人,無論是同齡朋友、學校的老師等,我經常覺得我和他們很不同,他們好像不太明白我。」

她記得中學時期的一個早上,一個同學為了把拖拖拉拉的學生趕下樓上早會,把班房燈關掉;不過,班房只暗了一秒,因他旋即把燈打開,當着整班人的面前指着在班房最後面的Kelly說:「哎,我唔記得咗你睇唔到嘢㖭!」

「其實現在回想,我覺得是一句無心的說話。」但Kelly亦會思考其他人到底如何看待她的眼疾,「他的反應令我會覺得,是不是覺得我扮嘢 ?覺得我是不是不被接納?」久而久之,她無法正面地面對眼疾,加上家人、朋友,校園生活等問題,情緒問題隨之襲來。「從小開始就好像不斷在杯裏倒水,情緒斟到滿瀉。」二◯一八年,她嚴重失眠,開始出現頻繁的自殺念頭,「我覺得我自己是被人扔進了這個軀殼,除了眼疾之外,從小到大我經常生病,經常不能上學,很多的東西加起來,我會覺得所有東西我都沒有選擇,為甚麼沒有人告訴我,我出生成為這個人之後會遇到這些東西?然後就很不開心,困在一個無限的思想循環。」其後,精神科醫生證實她患上抑鬱症和焦慮症。

病情急劇惡化

心中的鬱結尚待鬆綁,去年夏天,她的眼疾突然急劇惡化。

有幾天,她感到雙眼特別疲憊,於是到家附近的商場買眼藥水。一路上,她已感不妥,眼前的景物模糊非常,並且不停閃動。走到藥房,她甚至找不到放眼藥水的貨架,好不容易,在別人的幫助下才找到所需的貨品;擊倒她的難題卻一個接一個出現。她人有三急,卻怎樣也找不到通往洗手間的路,無助、焦慮、驚慌瞬間籠罩着她,「那一刻我真的覺得我回不到家」。情緒缺堤,她先致電媽媽求助,再打給身邊的朋友哭訴,其中一個就是相知相交三年的同事兼朋友Evita。

健視的Evita記得,她接到Kelly電話時,聽到的是一連串爆喊:「Evita !我睇唔到嘢啦!」Evita早就知道Kelly有眼疾,亦暗自做好心理準備:「不過真的到了那一刻,心都會沉一沉,都會覺得慌,覺得嚟到啦,她慌的時候我都會慌。」

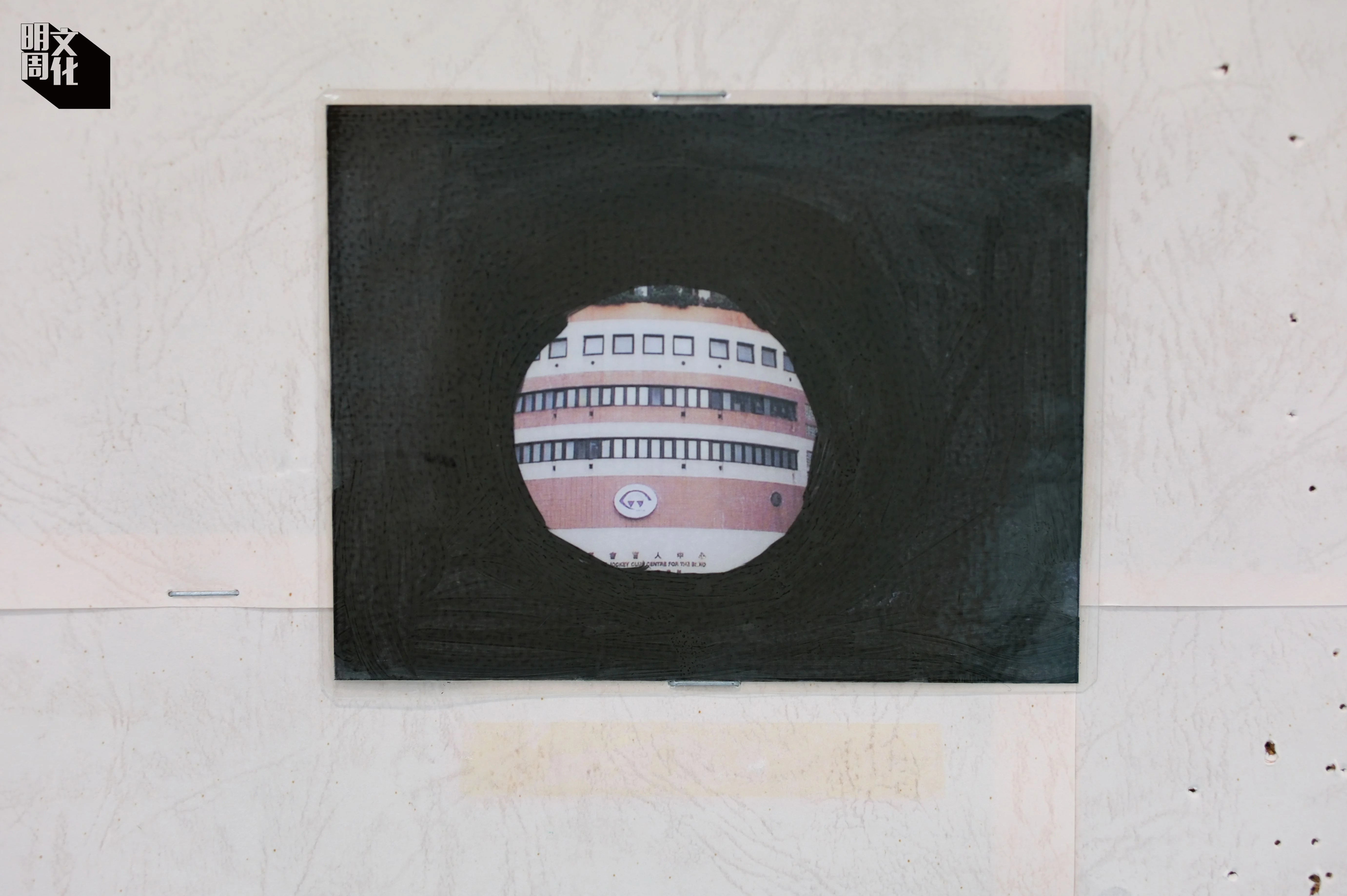

因病情急劇轉壞,Kelly前往香港眼科醫院求診,並進行基因圖譜分析,懸而未決的問題,終於得到一錘定音的答案——她確診視網膜色素病變。

尋找資源自救 「新技能 Get」

確診後,她開始頻密地進出醫院。與此同時,由於壓力大,她亦患上甲狀腺亢奮。也許是人急智生,在如此忙亂的情況下,她突然生出一個念頭:我是不是應該去善用社會資源呢?現在回想,她也笑言:「我不知道哪來的腦細胞和腦容量」。

不論是私家或公立醫院的眼科醫生,都未曾主動向她分享過社會有甚麼支援和服務提供予新視障人士。憑着一股好奇心和不解決問題勢不罷休的精神,她決定自己去尋找方法。她主動向醫務社工查詢,怎樣申請傷殘津貼;她又自言「好奇寶寶的細胞」被發動,於是致電香港盲人輔導會詢問有何支援能給予新視障人士。輪候一年,她在上個月終於展開了視障人士復康訓練,開始進行定向行走、點字、烹飪等課程。負責教授Kelly定向行走課的香港盲人輔導會復康中心復康導師徐姑娘說,大部分學生都是靠社工或者醫院醫生介紹前來,Kelly確是特別積極和主動。

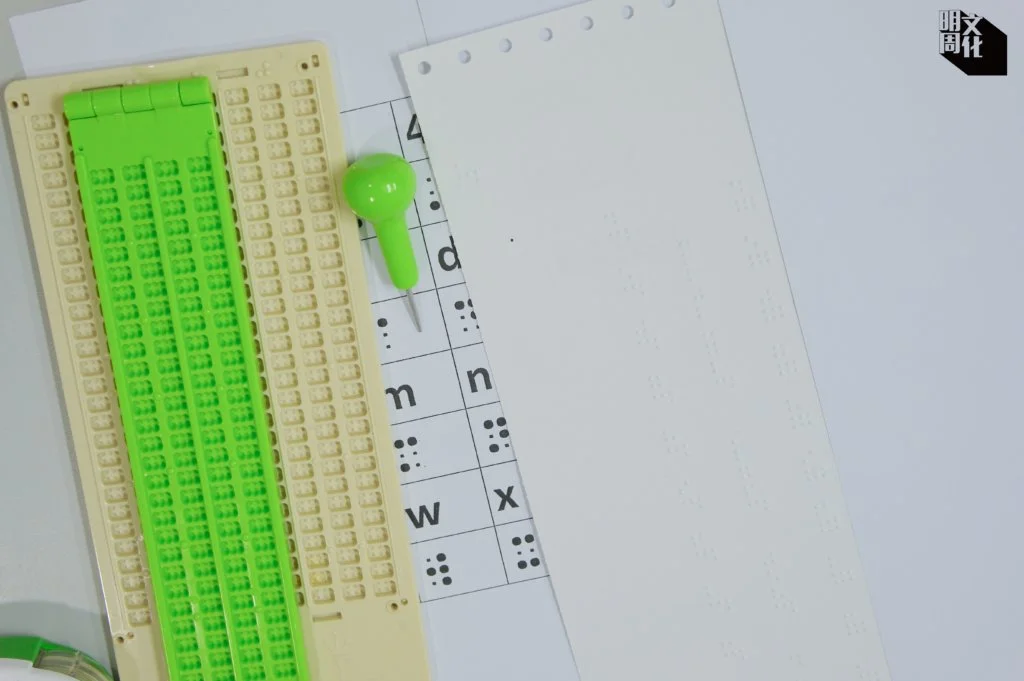

目前,她一星期有兩天會到盲人輔導會的復康中心上課,對此,她顯得相當雀躍。當點字課的老師拿出英文字母和數字的點字表,建議她先看看,以圖像記憶法幫助記憶,她馬上拒絕:「唔得,我要用唔睇的方法去記,不然我會依賴。」她解釋:「一來為了準備之後視力有機會繼續惡化,二來我覺得合眼上課好像比較刺激。」語畢,她又朗朗地笑了。 一下子學習大量新知識,Kelly倒是樂在其中。雖然定向行走堂會消耗大量體力;點字沒有規律可言,只能靠死記硬背的方式去記每個字母和數字的凸點排列,Kelly依然有信心應付。「因為我抱着玩的心去上課,就是堂堂都好像小學生上學,想着上學玩,明明是上課,然後回到家又覺得好像『新技能 Get』。」

以「地獄梗」自嘲 幽默令大家「繼續去講」

曾經在心頭堆疊的鬱結,悄悄遠去。這些年來Evita一直伴在Kelly身邊,見證她在病情惡化後,經歷半年左右的低潮期。Evita曾經在半夜接起Kelly的電話,傾聽對方在電話的另一頭痛哭失聲;眼看對方在情緒最受困時,停工休息一個月,之後再慢慢重拾工作;今年六月,Kelly辭去全職。Evita樂見Kelly現在多了休息,到盲人輔導會上課,有空做自己喜歡的事。與以前相比,眼前的她已經「很不同」。

「快點讚我。」Kelly馬上說。

「叻。」Evita笑道。

不敢把病況宣之於口的時期遠去,確診後,她反倒有坦然面對眼疾的勇氣,「其實是鬆了口氣,終於有那個詞彙去表達自己。」現在的Kelly不僅樂意談及自己的病,還絲毫不介意以此來開玩笑。「其實過去這一年我最大的變化就是,我開始懂得用一種較詼諧、幽默方式去講自己的眼疾,我開始自嘲自己睇唔到嘢。」和朋友相處期間,這些對話愈見頻繁。一天聚餐,席間有朋友問及各人怎樣看待自己的性格缺點。Kelly打趣道 :「我還沒想到,好像沒有甚麼缺點喎,但如果要說的話就係睇唔到嘢囉!」友人定神看着她說:「這個是『盲』點不是缺點喎。」Kelly說,基本上和朋友見面就會有這些旁人聽來猶如「地獄般」的對話,她笑着保證:「他們不是嘲笑,大家都很善意的。」

日漸喪失視力,暫無藥物可治,幽默感便成為她的一帖良藥,讓她不再視自己為「弱者或被照顧者」。「當我們慢慢試下,將幽默感和殘疾和視障拉上關係後,原來都令我們面對殘疾這件事有了很多新的角度,是否真的要這麼嚴肅或者好像很凝重去討論?」在她心目中,答案是否定的,「原來用搞笑的方法去講殘疾,令我也覺得很empowered」,「當我們可以笑着去講這件事的時候,不會令大家不敢討論,反而會繼續去講。」

好心帶路或造成反效果

Evita也認為,健視人士和視障人士之間的溝通殊不簡單。她曾跟公司高層商討可以怎樣助Kelly度過這個艱難時刻。「有些事不知道應該怎樣處理。譬如當Kelly在摸東西或者好像兩頭擰的時候,我們應該主動去接觸還是不用?應免得那麼熱情,先讓她自己處理,處理不了才問我們?還是我們先幫忙會比較好?會有這些兩難。」當得知她的情況惡化,同事又應否主動關心?還是應該冷靜一點?她坦言:「每個人心中有疑問,有時候不敢問。」幸好,同事敢問,Kelly也很樂意和她們溝通,找出讓雙方都最舒服的相處模式。

Kelly也留意到「健視人士和視障人士都好像有一種莫名的隔膜」。Kelly說,在街上不時有路人想為視障人士帶路,但反而令她更加緊張。「很多有心的朋友都不太認識怎樣為視障人士帶路,很多時候他們的最直覺反應就是會扶着我的手走路,其實最好是他們直接讓我捉住他們的手肘,然後他們走前半步帶我走。當他們扶着我的時候,就好像把我推前一點,令我不知道自己走在哪裏。」 有見及此,她計劃舉辦「基礎帶路法實戰班」,教授健視人士帶路的基本技巧。她強調:「帶路這件事不是很多人想得那麼艱深,不是一樣要學很久的東西,而是一些很細微的動作,已經可以令交流很有效。」Evita說,Kelly的方向感很好,猶如「自己內置了一個地圖」。二人逛街,「有時候我唔識路,她反而是帶路的人」。她認為,所謂健視人士和視障人士,「就是各有各的強和弱」,「不是差那麼遠」。

擬赴海外進修 以文字改變社會

Evita看見Kelly近來變得積極, 樂於發聲:「因為一直以來,Kelly也是一個很多嘢想講的一個人,不過很多時候不知道為甚麼,會收埋了自己把聲,其實她有很多想說的心話。」

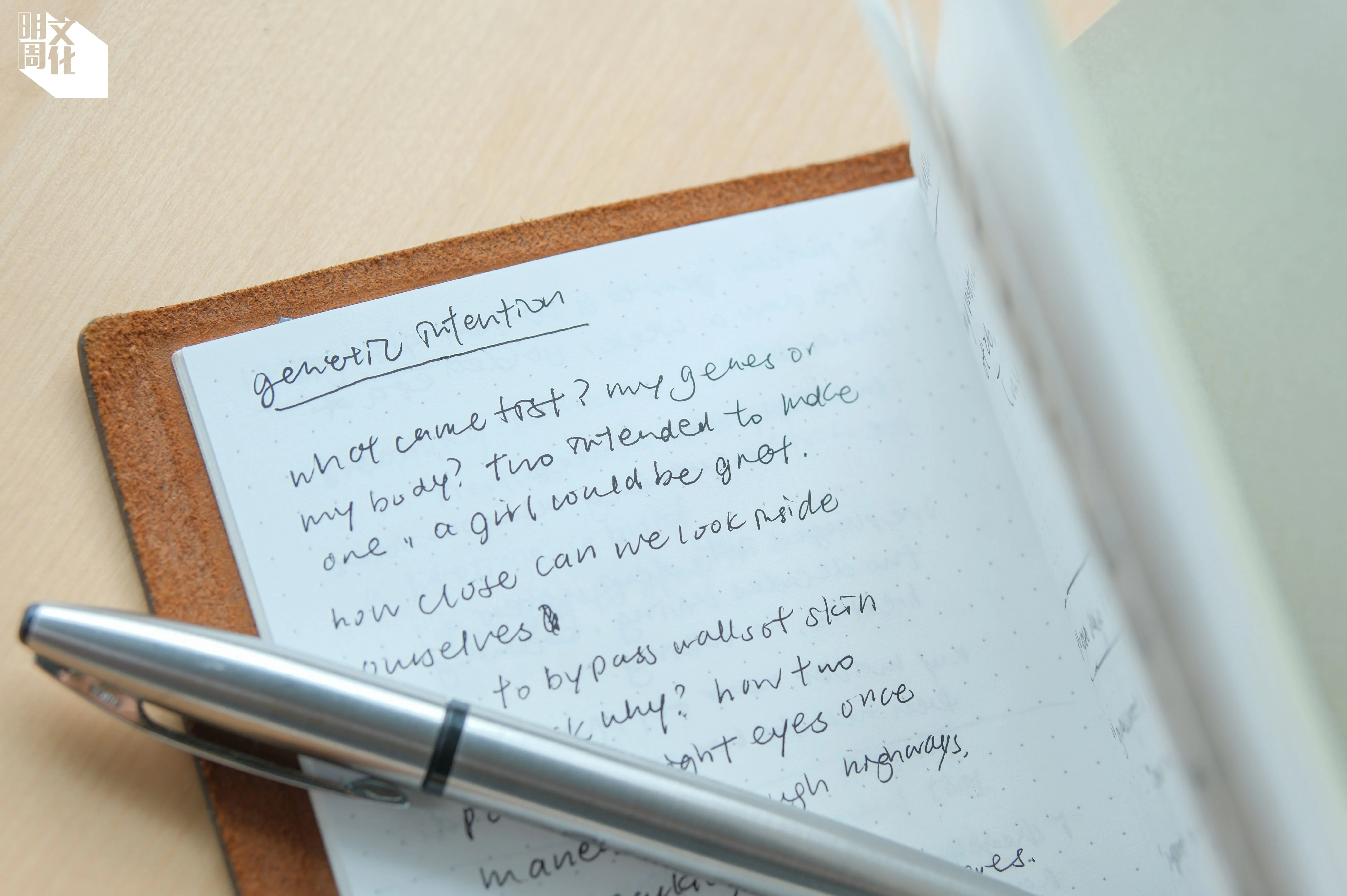

Kelly走過低潮,坦然面對眼疾,並找到方式梳理自己的情緒,她想說的還有很多。未來,她想交由手中的筆為她發聲,計劃獨自到海外進修創意寫作(Creative Writing)。對於將要獨自在彼邦生活,她也掙扎了一段時間。「我問了自己一句:『就算很不容易,你是否決定不去?』不是,我都想有這個機會,有機會就想試,所以我覺得到時再發生甚麼的話,到時煮到埋嚟就照食啦。」她從幼稚園高班開始愛上寫作,目前主要寫英文詩,近期還舉行寫詩會和讀詩會,她相信,寫作可以為社會帶來改變。

她認為,當社會討論殘疾,特別是視障這件事上,還未跳出二元的討論,例如有醫務社工得知她二十來歲病情便惡化,便對她說:「真是可惜了。」「我想這是我們社會上,對身體疾病和殘疾的一些迷思,很容易會覺得,年輕人得到某些疾病或殘疾,就是比起年長一點的朋友慘,其實年紀和身體狀況,所謂慘的程度其實是沒有太大的關係。」另外,很多人會覺得視障人士就等同完全失明,惟視障的光譜廣闊,根據香港政府統計處二◯二一年出版的第六十三號報告書「殘疾人士及長期病患者」,本港共有199,600名視障人士,當中只有約4,200人為完全失明。「我們可不可以通過一些故事,別人的故事也好,我的故事也好,多了解在兩點之間的海洋裏,還有甚麼發生?」她形容,自己仍處於「摸着石頭過河」的階段,但剛剛一口氣地說出的想法,統統是其寫作題材。

若要預計將來,目前正在領取每月不到二千元傷殘津貼的她坦言,未來有機會面對經濟上的壓力。當一部可攜式點字顯示器索價四萬元,她也不由得問:「二千蚊可以做到啲咩呢?」她目前尚有剩餘視力,若僅餘的視力亦失去,如何是好?「如果有一天真的,真的去到失去所有視力,變成全失明,我想我的心態就是,船到橋頭自然直,到時再算啦。」

Kelly形容,過去的自己總是先看到事物壞的一面,自從眼疾惡化,生活慢下來,所有事都要重新學習,多了很多時間思考,並用全新的方法與人交流。現在的她,放下執着,更有耐性去和其他人相處。所以,若然黑暗終將來臨,「一定會有更可愛的事發生」。Kelly如是說。

當視障人士走在「無障礙」城市

身為視障人士,Kelly在生活上遇上不少困難。單是乘坐升降機,已令她感到緊張。她指出,不是每部升降機都有廣播提示到達的層數;標示樓層的燈號有時設在右或者左上角,因視野收窄之故,她不一定能夠看到。跟升降機相比,扶手電梯對她來說較為安全;但港鐵的盲人引導徑卻總是指示她前往乘搭升降機。

平日外出,她盡量避免坐巴士,因為難以找到巴士站。即使找到巴士站,她亦往往看不清楚排隊方向。儘管乘搭港鐵能免除上述煩惱,但港鐵新型閘機的八達通位置不夠凸出,視障人士觸摸不到;新型車廂的無柱式車門通道讓她無法依靠設於左右兩道門中間的扶手定位,有機會趕不及下車。她無奈道:「整個城市的設計,有時令我不太想出門。」

本刊就各項無障礙設施向港鐵及巴士公司查詢,港鐵回覆指為保障乘客安全,車站內的引導徑只會連接至升降機和樓梯,不會引領視障人士使用扶手電梯。至於新列車車廂扶手的設計則為鼓勵乘客盡量行入車廂中間,騰出空間讓乘客上落車。港鐵表示,將繼續與視障人士團體保持溝通,探討可否就車廂設施和閘機等設施作進一步提升。九巴表示,正與視障人士團體及政府部門研究先導計劃,望日後能以聲音提示巴士路線資訊和排隊位置,以及提供到站資訊。

香港盲人輔導會復康中心高級復康導師張凱琪表示,與台灣、日本、內地比較,香港社區與視障人士相關的無障礙設施算是普及,但仍可「更加進步」。她指出,引路徑目前多設於港鐵車站、公共屋邨等地方,較少設於街道或者私人屋苑,期望未來引路徑可以覆蓋更多地方。另外,小巴或者電車這些交通工具,因欠缺低地台設計、完善報站系統等設施,視障人士難以乘搭。

視障人士主要利用語音軟件(例如:Voice Over)瀏覽網頁或使用智能電話,「有時網頁裏面很多圖,很少文字,或者在一些應用程式上,可能太多掣,在控制的時候,沒有發聲的軟件協助,其實他們未必知道那些網頁在做甚麼」,目前流行的電話外賣平台App亦不利視障人士使用。

她亦表示,建議城市設計者,設計建築物、道路或其他公用設施,都以通用設計(Universal Design)為原則。「即是希望一個設計,能夠適合到所有不同類別的人士,無論是一般的市民、殘疾人士、長者或兒童。」例如iPhone便採用了通用設計,當中的輔助(Accessibility)功能可便利視障或聾人使用。

她鼓勵普羅大眾在街上遇上視障人士時,可以「先觀察,後幫忙」。「因為其實很多視障人士都很希望可以獨立自己去處理,正如我們都很希望自己獨立去做一些事,未必總是想別人去幫忙。」

香港盲人輔導會復康中心高級復康導師張凱琪