暑假尾聲,香港芭蕾舞團(港芭)於香港文化中心上演五場亞洲首演的《綠野仙蹤》,場場爆滿,不乏身穿正式禮服的觀眾捧場。此劇編舞兼港芭藝術總監衛承天(Septime Webre)與女主角桃樂絲一樣腳踏紅色鞋子、輕盈地跑上舞台,為大眾開場,他攤開雙手說:「請盡情享受」。

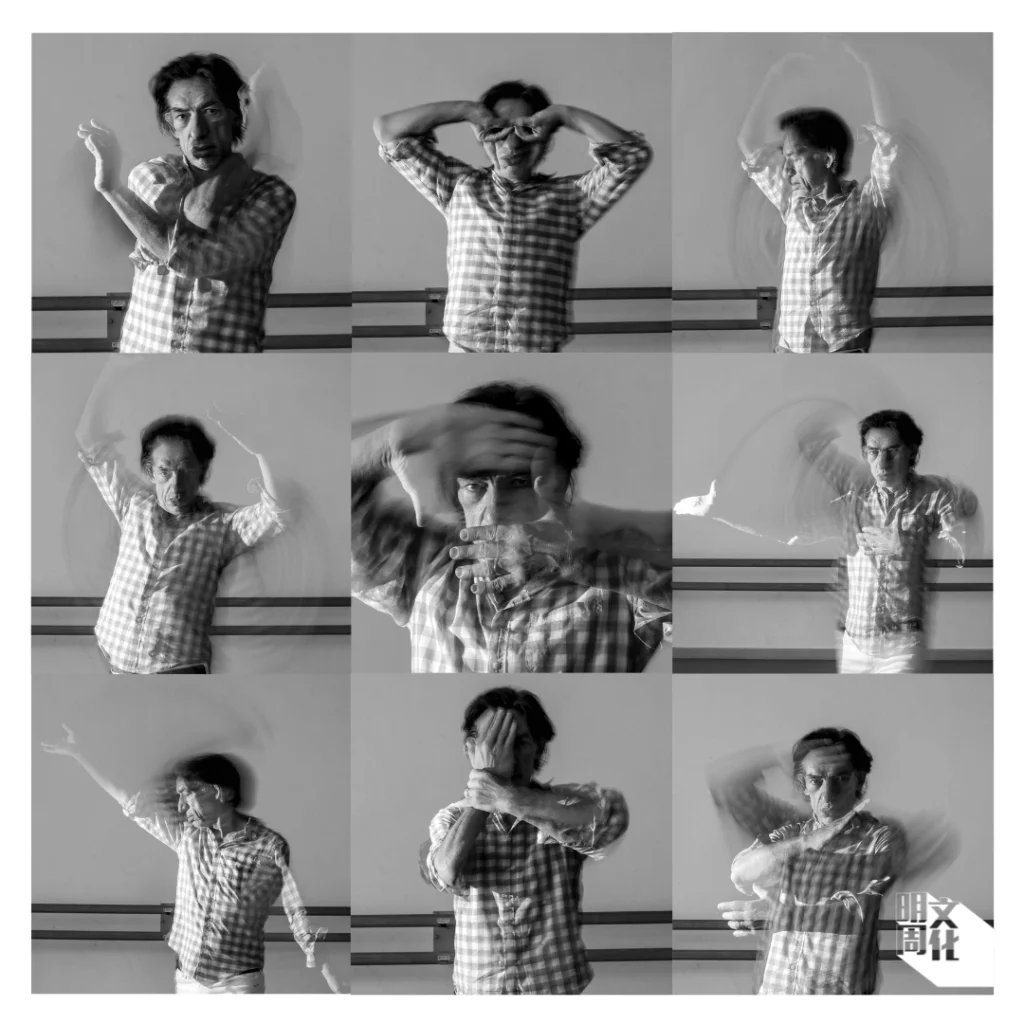

衛承天是港芭成立四十五年來第 一位美國藝術總監,他是張揚的、高調的、自信的,猶如大娛樂家。而今次專訪,他坦率透露,這種幽默背後其實有些笑中帶淚。

場場爆滿的魔法

自二○一七年出任港芭藝術總監,每年新舞季都見他大膽運用鮮豔顏色作宣傳攻勢,並置舞者於香港各處地標翩翩起舞,品牌形象惹人矚目,卻又不失精緻迷人。而他的策略是成功的,衛承天接受專訪時直言,過去五年,每一場演出門票均全數售罄。對於香港表演藝術界而言簡直如神話般夢幻。

除了搶眼的行銷包裝,新鮮劇目內容是致勝之道。當全世界都在演出同一齣經典芭蕾舞劇,衛承天就是有能力將它們變成自己的首本名劇。「我是一個文學人,在我二十多、三十多歲時,我喜歡閱讀歷史著作,特別是歷史傳記。這種興趣促使我在香港創 作作品,就像我的《羅密歐+茱麗葉》(二○二一年首演)以一九六○年代香港街頭生活為場景,其中有大 量的歷史研究。我的《胡桃夾子— 香港聖誕之旅》(二○二一年首演)則以一九一五年香港為背景,研究工 夫更多,要閱讀成百上千的香港歷史和文化細節,同時我將香港的自然之 美融入作品之中,我想我對香港歷史的了解可能比很多香港人還要多。」《胡桃夾子— 香港聖誕之旅》剛被聯合國教科文組織選為二○二四年全球世界遺產教育創新案例「卓越之星」獎。

今年迎來他掌舵的第八個舞季, 在他帶領下,港芭將公演全球首個改 編自中國民間愛情故事《梁山伯與祝 英台》的芭蕾舞劇。「幾年前,我剛剛搬到香港時,我是香港管弘樂團和香港小交響樂團粉絲,經常去他們的音樂會。碰巧在一個周五晚上即興去了,聽到《梁祝小提琴協奏曲》。 第一次聽到時,我覺得音樂很舞動(dancey)和情緒化,覺得這會是一個很棒的舞劇題材,於是向我們駐團編舞家胡頌威提議編舞。」衛承天認 為古典芭蕾舞的優勢是可以呈現出史 詩式的表演風格,從而擁有成為經典的可能性。

港芭擁獨特背景

是的,經典,衛承天相信港芭 有能力成為締造經典的舞團。香港緃小,其志不容小覷。他發現香港芭蕾舞擁有很獨特的成長背景,「很多香港女孩和少數男孩都曾經跳過幾年芭蕾舞,很多香港人都以這種學術 方式接觸到芭蕾舞。這歸功於幾個開創性女性廖本懷夫人(毛妹,原名袁經綿)、王仁曼、鍾金寶(Joan Campbell)的貢獻,她們將芭蕾舞提升到一個很高的層次,而港芭則誕生於這環境下。」一九四八年香港首間芭蕾舞學校嘉露貝文芭蕾舞學校註冊成立,六年後該校邀得英國舞者鍾金寶來港擔任客席教師,首次將英國皇 家舞蹈學院分級考試課程引入本港。 其後鍾金寶和王仁曼等本港第一代芭蕾舞老師在一九六四年成立香港芭蕾舞學會;香港芭蕾舞團則在一九七九年誕生。

「由於香港芭蕾是由這幾位女性(她們都曾負笈英國深造舞藝)牽頭,使香港芭蕾舞帶有一種歐洲色彩,加上香港是英國殖民地,港芭的舞劇(Repertoire)裏蘊藏着一些殖民元素,例如曾經數次嘗試演譯《蘇絲黃的世界》,有一些很成功,有一 些不成功,但沒有一個能成為經典。 我認為過去幾年,港芭領導層對劇目更加重視,更能反映港芭所代表的城市。」

《蘇絲黃的世界》是一九六○年上映的荷里活電影,改編自英國同名小說。電影講述外國人Robert在香港 邂逅女子蘇絲黃,雖然她自稱是上流社會千金,但實際上是一名妓女,經 歷連場猜疑、波折、掙扎後,最後有情人終成眷屬。衛承天相信,一定有更能代表今天香港的場景。

此外,他提到相比起其他國家的 芭蕾舞團,港芭是擁有着中國靈魂的國際公司。「港芭有六成舞者來自大中華區,包括內地、澳門、香港和台灣,其他舞者則來自澳洲、新西蘭、 美國、加拿大,是一個國際化的熔爐。但中國舞者的特點是擁有出色技術和嚴格紀律,主導了工作風格。所以港芭一路上都是一個注重技術的團體,但表演風格停留在過去,他們對 十九世紀史詩式經典作品非常了解, 使用一種風格化(stylized)表演方式。但我為他們加入了一些較現代的呈現方式,使表演更為真實,亦更貼近今天。」

三個使命:

前瞻、平權、培育港星

除了經典大製作,港芭亦探索當代芭蕾舞,譬如去年的《突破常規》 上演三齣當代芭蕾舞,呈現芭蕾舞多 年來種種打破邊界的歷史演變。「我認為這是芭蕾舞中最新的表達方式領域,將今日的芭蕾舞置身於歷史長河之中。」

此外,他銳意突破傳統性別定型,例如二○二三年製作原創芭蕾舞劇《香奈兒:潮流教主傳奇一生》, 向白手興家的潮流教主致敬。新舞季 再接再勵,推出歌頌墨西哥傳奇畫家 的《芙烈達》。「古典劇目中女性通常被描繪成脆弱的生物,或是依附男人生活的人。所以我們推出新劇目,彰顯女性複雜的一面,不一定要完美無暇,每個人都按照自己的方式過活。 這是一個新的演變。」

他同時交託給自己一項新任務——增加港芭中香港舞蹈員的數目。「我剛來港芭時大約有五位香港舞者,現在有十位,還在增加中。我們的方法是,透過加強和香港演藝學院等本地組織的連繫,並直接與一些正在海外深造的香港舞蹈員建立一對一互動關係,好讓他們一回香港,就有機會讓我們招攬。」

他接着說:「我們的友好舞團如上海芭蕾舞團、中國國家芭蕾舞團都是演出非常大型的史詩般的芭蕾舞 劇,但劇目同時有些古老。我們非常希望,港芭能夠成為同行中最具前瞻性的舞團。」

從古典芭蕾中找到「禪」

衛承天是渾然天成的表演者,他喜歡表演,而且很清楚觀眾需要甚麼。在KOL流行的時代,他將自己打造成港芭生招牌,所有港芭標誌下方均印有「衛承天 藝術總監」,顯示他在舞團中的靈魂地位。

但私底下的他,卻不喧鬧造作, 反而有一種真摯和平靜,說話坦率,一針見血。這與他出生於熱鬧混亂的 大家庭有關,他是古巴裔美國大家庭 中排行第七的兒子,從學習古典芭蕾 舞之中,他找到內心平和。

十二歲開始學習芭蕾,對於很多少年而言苦不堪言的訓練和自律,衛承天卻甘之如飴。他喜歡高強度而結構簡單的重複律動,「每一次芭蕾舞課都以Plié(芭蕾蹲)和tendu(伸展)開始課堂,就像一種儀式……現在回看,我相信當中存在着『禪』,當你 不斷重複,每一天做同一件事,可以減低壓力和清空思緒,達至和諧。」

讀法律變成跳芭蕾

他對自己要求嚴格,成為全職芭蕾舞者至三十歲,便告別自己的舞者生涯,因為覺得已跳不出高水準芭蕾 舞。一九九三年任職普林斯頓美國傳統芭蕾舞團藝術總監。一九九九年轉到華盛頓芭蕾舞團擔任藝術總監,一做十七年,帶領舞團在白宮演出,將經典文學作品,包括費茲傑羅的《大亨小傳》和海明威的《太陽照常升起》,搬上美國芭蕾舞台。他一直遊走於北美各大芭蕾舞團,擔起客席編舞家;時至今日,他仍在突破自己,每年皆編新舞劇。

「我對自己要求很高,我有八兄妹,混亂而有愛,同時競爭很大。我們都被寄予厚望,後來各有成就,有幾個律師,有人成了建築公司老闆。我倒算是一個局外人。最初告訴家人要去讀法律,其實是在掩飾我如何看重芭蕾舞。實際上我是一邊讀法律預科,一邊每星期訓練廿五到三十小時古典芭蕾。所以,當我宣布我不從事法律工作,而是搬到紐約成為職業舞者時,家人是挺震驚的。」

作為家中的「局外人」,這種孤獨感,不止於家庭,家門外亦然。少年時代,全美各地都有很多墨西哥外 傭,連帶他的古巴裔媽媽亦遭受不少歧視。「我們在家裏是古巴人,但爸媽鼓勵我們在學校表現得像白人。」

疏離感也是力量

歡樂靠淚水盛載

這種疏離感影響他日後的舞劇創作,「大約每三、四年,我便會為年輕觀眾製作一部非常大型的芭蕾舞 劇,例如《愛麗絲夢遊仙境》、《胡桃夾子》、《 綠野仙蹤》和《 彼得潘》,這些都是規模非常大的作品,而這些劇目本質上都是古怪而快樂的,有一 些很幼稚的幽默,這源於我和兄弟的關係,我們總是互相戲弄,並以一種快樂的方式取笑世界。一種輕鬆的調侃,還有古怪的幽默,我認為這實際上是我的優勢之一。

「如果你看看美國文化,有很多局外人,一羣人經歷痛苦,並從中發展出一些快樂的東西,例如非裔美國 人經歷如此艱難的旅程,並轉化為爵士和藍調音樂。美國猶太人的壓迫孕育出猶太幽默,並在美國文化中產生重大影響。同性戀壓迫產生一種浮誇感和另類的華麗幽默和歡樂表達方式。

「我認為我的創作,某程度上是 一種對生命的肯定(Life affirming), 是有些帶着淚水的歡笑。」

「當人們在作品中看到自己時,藝術是最有力量的。」