工業傷亡權益會總幹事蕭倩文(Fay),記得她剛入職時,到意外現場時面對家屬崩堤的哀慟,總不知所措。她只好默站一旁,或奔走買水。但原來即使如此,許多年後家屬對她說:「我記得你當年跟我們一起喊。」Fay說:「原來家屬覺得有人理解或者明白,已好重要。」

同理心是走到他者身旁,彎身以同一視角水平看待世界,甚至不分物我主客,明白命脈殊途同相連。「其實文職又好,藍領又好,我覺得打工嘅就係工人。我哋已經係同一羣體。」Fay說。或許在那個大同世界,不再有棚架天秤或石屎飛墮,因裝螺絲的人、檢測的人、在冷氣房討論法例的人,都看到工人生命及身體跟自己的一樣崇高可貴,更願意在制度內外為工人給予更大保障。工業傷亡權益會四十多年來,關注及推動工傷議題,提出預防工業意外措施及保障工傷工友政策倡議,望那個大同世界早一點到來。

一條根本無法扣繫的救生繩

「職安真漢子」風格的職業安全廣告,屢屢奉勸工人要小心、跟足指引及程序,責任好像就只由工人一人承負。論述所磨滅的,是有權勢者及制度的角色。飛棚工人的安全設備或是其一例子。「飛棚」又名吊棚,用於外牆防漏、小型維修工程之用。二○二一年,共發生四宗飛棚致命意外;二○二二年至今亦已發生一宗同類意外。

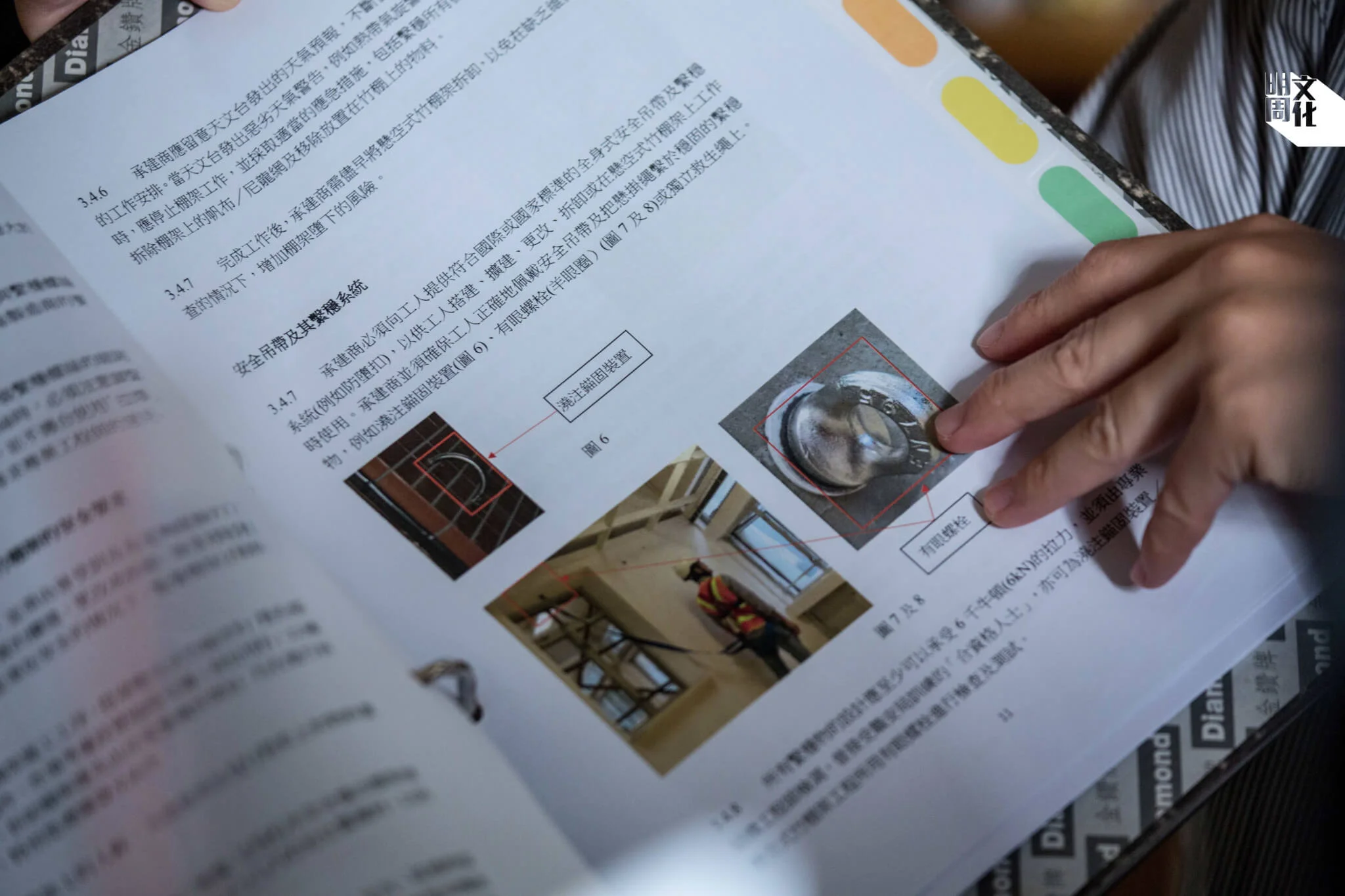

原來不少飛棚工友反映,即使他們已佩戴安全帶,卻找不到穩固牢固點可扣上,安全帶僅僅變成道具。Fay解釋,其實最安全的方法是在室內設立牢固點(羊眼圈),把獨立救生繩掛上,但因會在牆上留痕,「業主俾唔俾你打就另外一回事。」但若在天台或消防栓等位置打羊眼圈,又可能遭受管理公司反對。大廈外牆呢?部分大廈外牆亦為外觀設計摩登美觀,沒有顧及維修需要,根本沒有在外牆安裝牢固點。有搭棚工人迫於無奈,把安全繩扣在棚架、狗臂架或窗框上。

工業傷亡權益會因而提出倡議如建立牌照、扣分制度監察搭棚業,並要求全港業主、物業公司配合承建商施工,容許安裝安全繩的牢固點,並禁止使用半身式安全帶、爬山繩等裝置。Fay也認為目前判罰太低,阻嚇性不足。她入行其中最感深刻的一宗意外是發生於二○一二年八月在擎天半島的飛棚意外。他們陪死者哥哥提出訴訟多年,但結果兩位僱主僅僅分別被判罰三萬元及六萬四千三百元。

「有時我覺得,人們常常說工人安全意識不足,但為什麼不會想到僱主有更大權力作要求或監察?會不會有另外一個思維,如果有權出聲的人,會因為工友不注重安全而罰他停工,那我相信沒一個工友不會做足安全措施。」

看不見的僱主責任

另一種Fay認為「完全可以避免」但多次重複的意外,就是從工地中空「樓窿」掉下來的致命事故。「如果地盤有窿,可以封板、整告示,完全唔需要任何技術。」雖然法例規定地盤需聘請安全人員監督施工安全,但Fay表示因安全主任由大判(承建商)所聘請,存在角色衝突問題,老闆決意忽視安全建議,安全人員亦無可奈何。勞工處雖然會巡查地盤,但往往勞工處人員剛踏入地盤時眾人已「收風」,停下手上工作,「勞工處去到只可以發現工地環境是否違例,但是不會見到工人的工作行為,所以個效果有啲成疑。」Fay說。

在意外發生後,若僱主不承認工傷,工友就只能走上孤立無援的訴訟之路。

政府正計劃修訂職安健法例,僱主若違例最高可被罰款一千萬元。「不過,以往法官判罰偏低是因為需參考以往判案。所以實際都要看法官怎判。」Fay說。她認為,其實核心問題在於社會怎看待工業意外的安全責任:「有時我覺得,人們常常說工人安全意識不足,但為什麼不會想到僱主有更大權力作要求或監察?會不會有另外一個思維,如果有權出聲的人,會因為工友不注重安全而罰他停工,那我相信沒一個工友不會做足安全措施。」

近年Fay就每次工業意外受訪時,都必定提及「希望勞工處可公布意外調查報告」。勞工處回應本刊查詢指,根據法例規定,勞工處人員如無合法權限向另一人披露根據《職業安全及健康條例》 第五○九章或《工廠及工業經營條例》第五十九章行使或執行職能期間所取得的有關工作程序的資料,即屬犯罪。勞工處又指,由於調查報告會包含第三者資料、涉及個人私隱的資料,以及人員在行使或執行職能期間所取得有關工作程序的資料,因此一般不會公開有關資料及調查結果。

Fay不能認同。她認為涉及商業機密的資料可以不作披露,但勞工處亦可選擇只透露關鍵細節。「如果從公眾利益出發,勞工處其實有責任公開,否則我們如何知道怎樣去避免同類意外發生?或者讓業界跟市民一起監察?」她舉例,如勞工處盡快就今年八月十七日發生的塌閘壓死女保安事故公布調查結果,那使用同類電閘的公司就會查清維修檢驗紀錄,及早預防意外發生。加上,跟一般工業意外相比,Mirror演唱會事故發生後,政府火速成立工作小組作調查,並按階段披露調查進展。「我覺得Mirror事件讓我們重新反思,是否真的因『調查中』,就什麼也不能透露?」Fay說。

倡設中央僱員補償基金

登上新聞的奪命工業意外以外,工權會多年來陪伴的,更多是寂寂無聞,身上背負不同程度工傷的工友。Fay指現時僱員補償條例有漏洞,即使勞工處證明員工傷勢與工作相關,僱主可以任何籍口不承認,「僱主唔認,工友只能自己進入法律程序,搵律師,申請法援。最終都係搞着工友。」明明若賠償程序照常進行,僱員安心養傷復康,再度投入工作,「但僱主一唔承認就好大壓力,工友又冇糧出,又要搞法律程序,同家人關係又不好。」Fay見過不少工傷工友因此增添精神壓力,有的失眠、跟家人斷裂,甚至有的了結性命。

因此,工權會提出政府應賦予勞工處裁決權,裁定工傷事實,若僱主不承認再展開法律程序。另外Fay亦認為政府應仿效肺塵埃沉着病補償基金制度,設中央僱員補償基金,由僱主供一定金額,「等於僱主買勞工保險咁之嘛。」Fay說。工傷工友直接從基金領取工傷賠償,減短等待賠償時間及進入法律程序機會。

香港工業早於八、九十年代式微。除建築意外,更貼近此時代的工傷,可說是職業勞損及過勞死。先說勞損—售貨員久站引致靜脈曲張、白領長期打字手肘受損等,都不屬「例須補償」的職業病類別。過勞死也是。若僱員在工作場所猝死,大多僅僅被歸因於心臟病。「現時法例否定了我們認為超時工作或壓力誘發本身的病,總之你有病底就冇得賠俾你。真的要這麼嚴苛?」Fay說。

她又指,日本、台灣及韓國等地都已承認過勞死,會賠償予家屬,「我們法例落後就在這些地方。」她說。

工權會幹事經常四出講職安健講座,一講工傷,往往有僱主問:「咁『呃工傷』的個案點搞?」Fay答其實一定有,但絕對是少數。「其實要理解工傷,真的要身同感受。」Fay曾接觸一位中學校長,他誤以為工傷校工騙病假,直至有一天他也遭遇工傷,並因此對自己的不信任後悔不已。大同世界裏,有保障工傷工友權益的完善制度,也有人與人間的同理及信任。「我們都是打工的,尊重他們(工傷工友)等如尊重自己,這樣大家才有好強的意識作權益的爭取。」Fay說。