《窄路微塵》真實版 職工盟前主席轉營疫情清潔生意 與弱勢相扶持 狹路覓光:堅持初心真係好緊要

本土電影《窄路微塵》,講述由張繼聰飾演的小型清潔公司老闆窄哥遇上袁澧林飾演的單親媽媽Candy,兩個本來走在不同生命軌跡的人,如何漸漸為對方帶來曙光。

清潔服務業職工會會長、職工盟前主席黃迺元是該片的清潔顧問,早前跟工友在影院包場觀看,觀影後各有感受,有工友對劇情涉及盜竊等部分抱有微言,有的則說窄哥的遭遇太過悲慘。黃迺元說,有點遺憾才更像現實。

「如果男女主角最後事業有成、幸福快樂地生活,咁我不如去睇和路迪士尼。」他從戲中看到的,是一個苦難裏,人們互相扶持,堅持初心的故事。

返回現實,黃迺元也有點像窄哥。他在疫情期間開辦消毒公司,面對的困難與戲中人相似:缺乏口罩和消毒劑,見證百業蕭條下不少人轉行做清潔謀生,與同陷困境的人共渡時艱。疫情高峯期間,他藉着消毒服務助人克服對病毒恐懼,盡看疫下人間百態;忙碌的工作,也讓他慢慢從職工盟解散後的情緒低谷活過來,沉澱一番,繼續上路把生活過好。他深信,走過一段窄路,就能到達蓬萊。

再遇黃迺元,眼前還是這個熟悉身影,只是頭髮花白一點,身形清減了不少,但笑容亦多了一點。

對上一次到黃迺元家中作客,已是一年兩個月前,當時聊的話題都是關於離散,有點悲情,言談間他更是煙不離手。身為職工盟末代主席,同時又是位工運新丁,處身變幻莫測的時局,要為組織去留作最終決定,壓力與無力感讓他喘不過氣來。他曾說過,每一次走上工盟的辦公室前也要喝些酒,職工盟解散對他而言是個很大的挫敗,令他患上創傷後遺症(PTSD);眉頭緊皺、煙酒作伴的日子,過了好一段時間。

⚡ 文章目錄

帶真實版窄哥、Candy看戲

二一年初,黃迺元成立「時代空間淨化」,主打室內消毒服務。工作以外,他始終沒有忘掉自己作為工運人的身份。疫情打擊,時局動蕩;如斯世道,他沒有選擇拂袖而去,繼續留守工運前線。前年港鐵清潔外判制度引起風波,他即代表業界發聲,向地鐵公司請願。「不過職工盟解散後,獨立工運嘅力量同連結能力,的確係少咗。但係都要做,惟有盡做。」

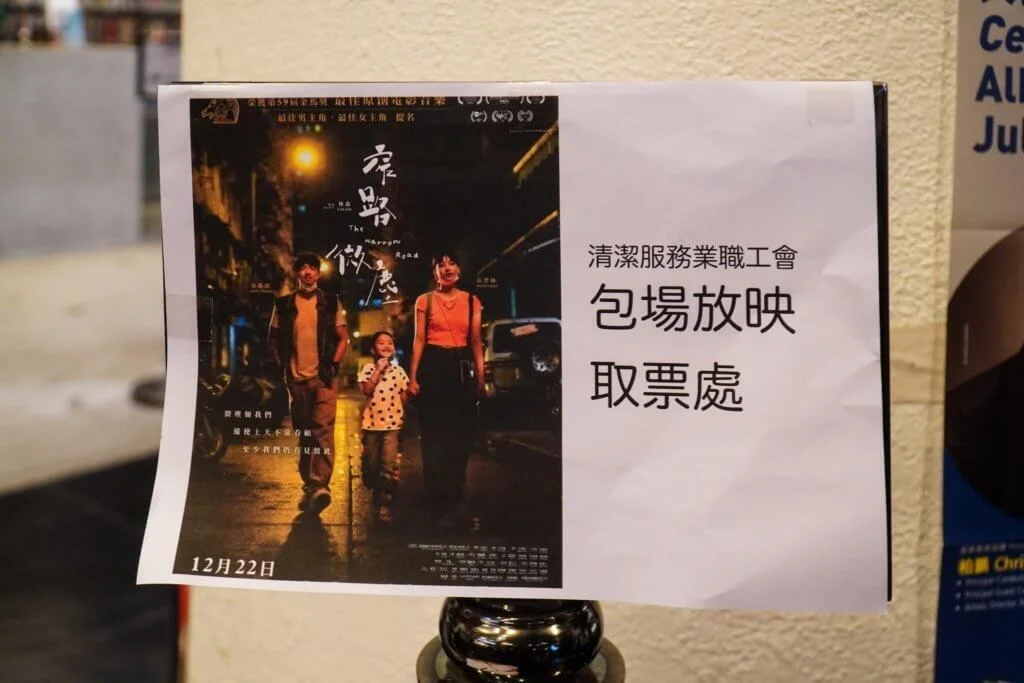

他曾作出不同嘗試,例如舉辦真人圖書館、參與藝術表演等,希望開拓一些新方式,在「低氣壓」時代抓住勞工權益的話語權;最近,又為清潔服務業職工會,辦了一次電影包場活動,邀請數十個會員觀賞以清潔業作背景的電影《窄路微塵》,並舉辦了影後談。

《窄》片劇組在資料搜集期間,隨機「撞」中他公司的電話,於是他便順理成章成為該電影其中一位清潔顧問,曾為數場戲的動作給予意見。第一幕的消毒戲份,以及之後的刮玻璃場面,都是他跟拍檔到場親自教路。不過,他也不是場場跟足,因此,電影最後那幕主角清理嘔吐物用上錯誤方法,即時被現場觀影工友「識穿」,「會見到佢哋嘅眼神好似表達緊,喂唔係咁做㗎喎,咁樣嘅一個神情。」

電影反映清潔行業的處境,甚至是工友們經常遇到的困難,引起共鳴。惟獨電影中有一情節,講述袁澧林所飾的Candy於上門清潔期間偷口罩,有工友在觀影後即時表達不滿,覺得電影損害清潔工的形象。黃迺元明白是劇情需要,但也從工友們的緊張反應,看見他們是如何熱愛自己的這項專業,亦認為電影的情節很寫實,讓工友投入得當自己是戲中人。

戲如人生 經歷《窄路微塵》時空

對於偷口罩那橋段,黃迺元也大有感觸:「以前一盒口罩嘅來貨價大概四、五十蚊,喺疫症嘅高峰期,五百蚊都未必買得到一盒。」工友瘋搶口罩的無助畫面,他仍歷歷在目。即使沒有疫情,口罩一直都是清潔行業的必須裝備;在最惡劣的情況,即使口罩用到起毛粒,工友也不敢貿然丟棄。

雖然自己也面對口罩不足的難題,但他依然挺身為別人張羅,嘗試用「以物易物」的方式,透過清潔服務獲取口罩,然後免費分派有需要的清潔工友,助己,也不忘助人。在這些非人經歷當中,令他稍感安慰的是,他感覺到大眾對清潔工友多了一份敬重的情感,「會覺得,好似一份平時唔係咁起眼嘅行業,喺呢個時候發揮到關鍵嘅作用。」

除了口罩荒,他們都經歷過更多電影裏的處景,如四處「撲」消毒藥水,「求啲行家讓啲藥水俾我又試過,去Carousell買都試過,仲要貴到離譜,由一加侖本身賣四百幾,炒到八百甚至二千蚊都有。但買唔到藥水係咪唔使做?」他笑言,自己不夠膽像袁澧林戲中一樣用假清潔劑,「惟有諗辦法,周圍撲,貴啲都要買。」這樣的日子,原來已是兩年前的事。他驚歎時間過得太快。

為苦難裏的人點亮一束光

疫情下,社會出現失業潮,不斷有人投身清潔行業,當中不乏年青力壯的一輩。《窄》片裏袁澧林的角色是個獨力撫養女兒的單親媽媽,疫情下一直找不到工作,直至遇上張繼聰的清潔公司的招聘廣告,改寫了她的生命。黃迺元對此感受甚深:「有段時間,健身院要停,餐廳、酒吧又要停,好多人真係冇工開,都要搵辦法求生,都要養家食飯。」

從事消毒清潔,彷彿成為失意人的一根救命稻草。「我試過喺Google搜尋『清潔消毒』,得出嘅結果除咗我嗰間公司之外,都係幾間大公司。第五波後期嗰陣再搜尋一次,發現,嘩點解多咗咁多行家。」他說,這一行的入行門檻較低,而且社會大有需求,「只要你不怕病毒風險,就做啦。」他有一位朋友本身是的士司機,疫情下曾在他的團隊工作,「佢話出邊條街好靜,開架的士全日只係得自己一個,真係好差。」

消毒之餘 也提供一份安全感

毅然轉戰清潔清毒行業,除了疫情與社會防疫意識提高外,也跟他的人生際遇有關。當時,他仍在某機構擔任管工,搞生意只是副業。當他接任工盟主席後,工運分子這身份曝光為工作帶來「麻煩」,惟有跟老闆和平分手。他稱自己從沒有責怪任何人,反倒覺得是一個機會讓他全身投入個人事業。當日的 “one man band” 公司,鐵腳是自己和拍檔,連自己女兒也曾落場客串;發展至今,已有全職和兼職的固定班底。生意好,源自確診數字每日攀升。

「其實我自己唔係一個防疫撚,但我都要承認,因為防疫,我係曾經搵過一啲錢。」去年發生第五波疫情時,他的電話每天響個不停,白板月曆上的小格填滿緊湊日程,接到的生意都來自因有確診個案須徹底消毒的場所,也因此令公司生意大增。「大家對疫情嘅恐懼已經去到巔峰。恐懼指數愈高,我哋嘅生意額都係愈高。」他無奈笑道。面對工作量劇增,他跟同事單接單地由早上六點忙到凌晨兩點。

「當初成立呢間公司,其實個原意唔係靠疫情賺錢,而係希望幫大家克服恐懼。」在他創業前夕,香港剛剛經歷完第三波疫情,「雖然各類場所陸續復業,但我見到嘅係,當時大家都好驚,但係又唔知自己可以做啲乜。」人們外出信心疲弱,他希望藉着替商戶消毒,增加人們光顧的信心,除了清潔環境,還間接安撫人心。他的第一個客人是自己認識的健身室老闆,「嗰陣時啱啱開返,你又窮我又窮,咁不如交換服務囉,你醒一堂健身堂俾我,我就幫你消毒,成件事就係咁樣開始。之後啲生意,其實都係收良心價。」

學懂克服困難和恐懼

他常常說別人恐懼,其實自己也有過恐懼的時刻。當時坊間面對來勢洶洶的病毒仍存在未知,他跟拍檔也害怕病毒威力無窮,足以拖垮健全體魄。第一次真正接到生意,對方表示場所剛剛有人確診,「走去睇場報價,我也像董太一般全副裝備上身,面罩、眼罩、保護衣,乜都齊。穿上裝備是很難受,動作不方便,要走動樓梯,又焗又攰,真係好似做戲咁,一除副gear,全部都係水嚟,啲汗係倒得出嚟,想攞包煙出嚟食,連包煙都濕晒。」這是他首次在壓力下做消毒工作。工作過後除了消毒裝備,還要全身消毒,「擔心到,返到屋企門口,又再消毒一次。」

後來,他又試過為一個負二、三十度的凍倉消毒,跟剛才的遭遇各走極端,「今次冇出汗,反而係噴灑消毒制時,水珠即時結冰,像極地一般的體驗。」站在抗疫前線,體會這份工作生理和心理上的艱巨。但他知道,除了這份工,疫情下他根本別無選擇,為了生活,惟有慢慢適應,慢慢習慣,「點樣克服困難繼續走落去,係從事呢個行業時,除咗搵錢之外嘅得着。」

每次消毒前的準備工夫:

曾為遺宅消毒 不想再賺「不義之財」

《窄片》中主角,在疫情期間為遺宅消毒,也是黃迺元現實中的經歷。他當時雖沒問及逝者是否因確診過身,但也做足全副裝備。入屋後,發現內裏物品已被清走,獨個面對四幅牆,感受到人去樓空的空洞感。「以前每做一間屋,觀察佢嘅裝修擺設,都可以估到個屋主係乜嘢人,今次有啲覺得,當你連嗰個人嘅生活痕跡都搵唔到嘅話,好似嗰個人真係徹徹底底咁消失咗。」他說得有點唏噓。

隨着確診者隔離令等防疫措施解除,我城正經歷後疫情時代。除了按摩店、情趣酒店等場所仍會恒常光顧消毒服務外,黃迺元直言工作量大減,但笑說樂見人們放下戒備心:「做呢行係好矛盾,我都想疫情快啲好返,但我正正係因為疫情好勁而多咗生意。我唔知應該畀乜嘢反應好,即使到而家呢刻我都答唔到。」正因這一矛盾點,讓他產生轉型的念頭。他的公司自去年開始承接了部分大廈的清潔工作,儘管利潤微博,扣除人工及物料等開支,只足夠交屋租及數千元零用錢,「但樂觀啲睇,起碼叫做收支平衡,又有恆常收入,我當係成功轉型。」

不要跟着世界變壞

工作量減少,黃迺元慶幸仍夠兩餐糊口,已令他滿足。多出的時間,能讓自己好好調理身體和心靈,也有閑情逸致出席《窄》片的首映禮。他回憶那晚在圓方看過首映後,循柯士甸道慢慢步行回家,在路上,腦海不斷泛起影畫片段,餘韻久久不散,「都會諗返呢兩三年大家經歷過嘅好多嘢。」

他這兩三年的經歷很戲劇性,卻又跟現實世道並行:開清潔公司,當上工盟主席,失去正職工作,解散工盟,身邊朋友入獄的入獄、移民的移民,然後又遇上讓他忙過不停的疫情高峯,豈料疫情緩和生意又步入低潮。

數月前,他更患上初期心臟衰竭,其中一條血管幾乎全塞,還幸就醫及時,立即進行通波仔手術;由於手術採用局部麻醉方式,醫療器材在血管裏流動的感覺,使他一生難忘。現在每日仍要服食一大堆降血壓和穩定膽固醇的藥物。

「未算死過翻生,但有一種重新掌握自己生命的感覺。」他說自己也跟從醫生訂下的「清規戒律」減少吸煙,雖然屋裏的每個角落仍擺放着大小形狀不一的煙灰缸。「我哋呢啲做清潔嘅,屋企如果周地煙灰,係好唔道德嘅,哈哈。」說罷,開懷大笑良久。

疫情高峰期繁忙的工作,恰巧把他從痛苦的深淵拉了上來。疫情轉好,身體又發出警號,令他覺得自己需要停下來好好沉澱,梳理一下雜亂無章的思緒,而非繼續沉溺於靠着煙酒麻醉自己的日子。「我覺得要停,要面對返生活。」

但是,正如窄哥在片中一語:個世界係「西」,唔等於要做「西」人。即使世界怎樣壞,人們也不應隨波逐流,跟着世界變壞,是《窄》片故事主軸。這年頭,很多東西變質,也有很多人變了臉;他說,自己沒有變,依然是那個喜歡堅持的黃迺元。「呢樣都好似我嘅諗法咁,雖然依家講『初心』好似有啲老套,但我覺得,堅持初心真係好緊要。」

黃迺元的初心,是即使處身於崩壞世道,即使身心俱疲,仍然保持善良。窄哥的結局,或許未盡人意,但他沒有在「西」世界裏做一個「西」人,也算是無愧於心。黃迺元也相信,磊落做人,總是能心安理得。