讀一代大儒牟宗三先生的演講集,發現他常常提到香港。牟先生一九四九年離開大陸赴台,一九六○年才來香港。他先於香港大學教哲學,後來受唐君毅先生之邀,轉到新亞書院哲學系。一九七四年退休後,繼續於土瓜灣的新亞研究所講學,直至九十年代初。八十年代初中英就香港前途展開談判,牟先生的憂心可見於當時的演講筆錄中。他認為香港必須要保有民主自由,就要有相應的制度,而英國人之所以會落力爭取,是因為英美哲學都重視原子性原則,即是社會上的個體性原則。但是,共產黨不會接受這一套,也不會給予香港真正的自由。牟老認為這是「時代的嚴重問題,念哲學的人對此要有了解,不要糊塗。」

像牟宗三那樣從大陸逃出來的一代學者,包括唐君毅、徐復觀等,都相信傳統儒家思想跟現代民主自由思想可以完全契接。「民為貴、君為輕」,「天視自我民視,天聽自我民聽」,落實到現代的制度,就是以人民的意志而不是以統治者的意志為依歸。所謂君臣父子之道,在現代人聽來好像是些約束自由的東西,也很容易被利用來鞏固權威,但如果回到儒家思想的核心,也即是仁的精神,我們會發現它的根底是徹底的人文關懷,把人的生命價值置於最高的位置。君臣尊卑等只是就古代的社會體制而出現的說法,也即是應用上的時代局限。

牟宗三的西方哲學涵養甚深,極力主張中西哲學會通。這會通是真正的精神會通,不是「中學為體、西學為用」那種純粹功利權宜的東西。而中西哲學的交接點在康德。康德上接西方古代哲學的大傳統,下啟西方現代哲學的大方向。整個西方哲學的精華盡在康德。康德和中國傳統哲學的契合之處,在於他的實踐理性基本上就是儒家思想,而他的知解理性也可以用佛教概念去講明。這是個十分驚人的創見,人們未必會輕易接受,但牟宗三的整個思想系統就是從這裏出發。他認為西方哲學在邏輯的嚴密和思辨的精深方面比中國強,所以能開出現代科學和社會制度。中國思想的優勢則在於實踐的道德修養和超越的玄談冥想(智的直覺),可以補西方在精神性方面之不足。

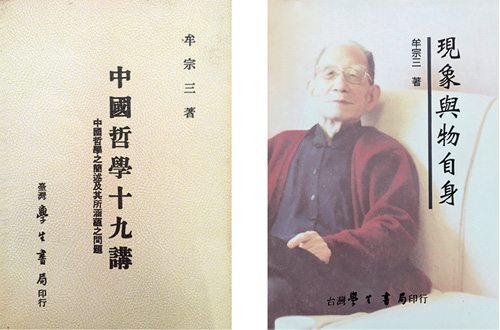

亞洲電視新聞部在九十年代初做了一個牟宗三專訪,在網上還可以看到。當時牟先生已經八十四歲,但還在講學和校對他的最後一部著作。專訪採取的是「大師往矣、道統失傳」的角度,感嘆世人不懂珍惜尚存的唯一儒家大師(唐君毅和徐復觀兩位早已仙逝)。採訪者特別強調一生專心致志追求學問、不吃人間煙火的牟宗三,與他生存其中的只懂追逐金錢利益的商業社會的對比。被問到是否感到孤獨,牟先生說:「孤獨也無所謂孤獨,人歷來就是如此。你太熱鬧,你這種事情做不出來的。這個無所謂,生活只要有一個奮鬥的方向,它就永遠無所謂悲觀。」這種「人不知而不慍」,只管奮發自強的態度,是正宗儒者的風範。

在八九六四剛過去不久,九七回歸又即將來臨,電視訪問中沒有怎麼談到政治。在牟宗三和學生們在家中聊天那一場,才聽到他對當前中國情勢的看法。他斬釘截鐵地說:「這時候中國人是最低劣的時代。幾千年發展,以前沒有時代比這時候壞的。因為大陸是個落後的民族。甚麼落後,那就是捧權威,還有宗教的那種迷信。」(後者應指迷信權威。)後來提到在內地也開始有人討論他的學說,牟先生始終不以為然。在那個時代,他親眼目睹共產黨破壞和打倒傳統文化。如果他活到今天,看到的將不會是共產黨變得尊重傳統文化,而是利用傳統文化來強化社會秩序,鼓吹愛國主義,背後卻絕對不是真心的,老先生一定會更感憤慨吧。

我並不介意聽到牟宗三說香港是個「有文明但沒有文化」的地方。正如他自己所說,他在香港是因為逃難,他只是過客。他沒學懂廣東話,也不融入本地生活。他把全部時間和精神灌注到學術裏。我相信他去到任何地方也會這樣做,和當地的現實生活保持距離。以今天的標準,人們會說他「離地」,會說他不了解、不尊重香港文化。我覺得沒有必要作這些爭拗。像牟宗三這樣專注於學問的人,就是要「離地」,要保有一個不受外界干擾的空間,才能全心全意完成他的學問。儒家有一個「窮則獨善其身」的觀念,在今天已經變成了極度的貶義詞,往往同時包含「與惡共謀」的指控。在古代,「明哲保身」並不是壞事,反而「輕用其身」,隨便浪費自己的生命才是不該。「獨善其身」不是自私自利,或者貪生怕死,而是先完善自己,強化自己,以待在適當的時世中作出最有效和最有意義的貢獻。到了重要關頭,儒家還是主張捨生取義的,哪會貪生怕死?

牟宗三曾經慨嘆,好友唐君毅先生因為忙於大學的職務而耽誤了研究,學問在中年以後便沒有進境。儒家講「內聖外王」,除了自我修養也要「兼善天下」,做實事去改變社會,所以他也認同唐先生的工作。但是,就一個哲學家而言,把自己人生創造力最高的階段拿去搞實務,始終是十分可惜的事情。我慶幸牟宗三和康德等哲學大師在他們的人生中那麼的「離地」,心無旁騖地完成他們的思想偉業,讓我們這些終身匍匐在地的俗人,可以一瞥人類智思所能觸及的高度。所謂「仰之彌高」,就是這個意思。